利用空心蓮子草阻控豬場廢水擴散

曹志強,張 剛,王德建,鄭繼成,張世潔

(1.中國科學院南京土壤研究所,江蘇 南京 210008;2.中國科學院大學,北京 100049)

近年來農村養殖業飛速發展,產生了大量養殖廢水,處理不當易導致周圍水體富營養化[1]。相關調查結果表明,中國畜禽養殖業的各項排污在農業源中對化學需氧量(COD)、總磷(TP)和總氮(TN)的貢獻已分別達到總量的 95.8%、56.3%和37.9%[2]。目前,主要依靠物理、化學及生化途徑實現養殖廢水脫氮除磷,去臭去色,但由于經濟、地形等因素限制,這類規模化處理方式對國內許多中小型養殖場而言難以實現[3]。因此,以人工濕地為主的植物修復方法因其經濟、便捷、高效等優點倍受青睞[4-7]。

空心蓮子草(Alternantheraphiloxeroides)是莧科蓮子草屬的2棲多年生宿根草本植物,又稱水花生、喜旱蓮子草等[8],其原產于南美洲,是一種外來植物[9-11]。由于有較大的植株體和根系,近年來研究人員將其應用于富營養化水體的植物修復中,也已證明空心蓮子草對重金屬鎳(Ni)、鋅(Zn)、鉻(Cr)、鉛(Pb)等具有富集作用[12-15]。目前,這些以空心蓮子草為主題的植物修復法多停留于理論及實驗室研究階段,基本未見實際應用[16-18]。本研究以江蘇省常熟市辛莊鎮馳馬塘河岸邊一養豬場的排污塘為研究對象,監測分析養豬場排污口密集生長的空心蓮子草對豬場廢水的源頭攔截作用,以期為這類小型養殖場排放廢水的源頭控制提供一種便捷、經濟的處理方法。

1 材料與方法

1.1 試驗場地

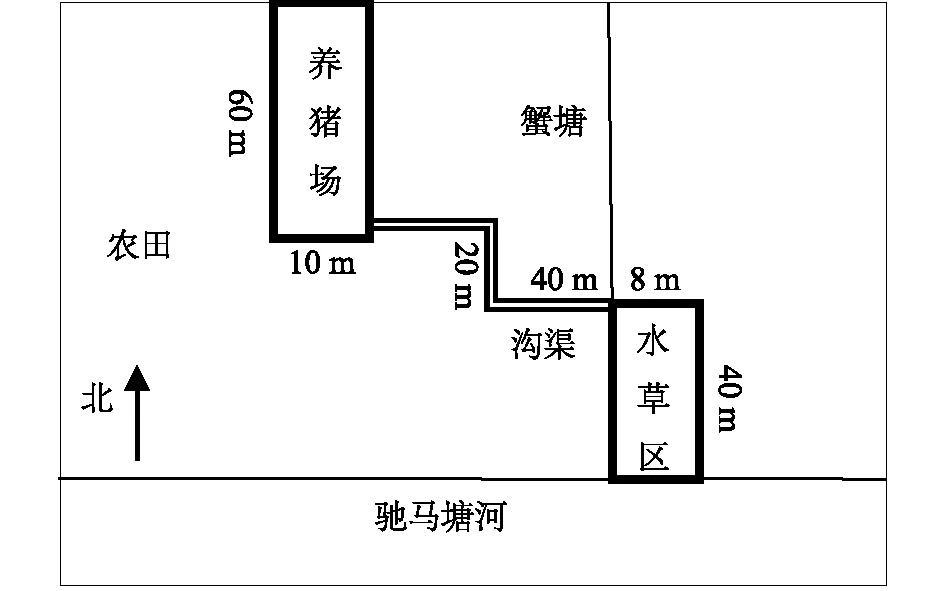

試驗所在的養豬場位于江蘇省常熟市辛莊鎮呂舍村馳馬塘河道北側,養豬場四周為農田、池塘等,其生豬存欄量500只左右,已經營5年以上,豬場廢水每日排放,日均糞污排放量 5~8 t左右,由長約100 m的溝渠排放至內河池塘。池塘沿岸淺水區自排污口由北至南為密集生長空心蓮子草的矩形水域,長約40 m,寬約8 m。區域內空心蓮子草密度約為1 m2220~265株,空心蓮子草鮮質量為 8.2~9.6 kg/m2,水下部分深度 25~35 cm,12月溫度近0 ℃及更低后開始枯敗,枯敗后未進行清理工作,至來年2~3月平均溫度回升至10 ℃以上時開始出苗,4月中旬進入快速生長期。試驗場地地形如圖1所示。試驗期間,該地區氣溫較穩定(15~20 ℃)。

圖1 試驗場地地形示意圖Fig.1 Schematic of topography for experimental field

1.2 試驗設計

試驗以這片空心蓮子草密布的區域為研究區,從2017年3月30日開始進行定點采樣分析工作,到2017年5月19日最后一次采樣結束,處理分為2個階段,前期(0~20 d)有空心蓮子草生長,后期(22~50 d)沒有空心蓮子草生長,于第 20~21 d進行研究區水草的清除工作。在 0~20 d,對研究區域內的空心蓮子草進行生物量測定,以0.5 m2的采樣方框在區域內按蛇形布點法取樣方5塊,計數樣方內空心蓮子草株數,瀝水后稱鮮質量,同時使用量尺對沉水部分深度進行測量。采集的空心蓮子草在稱量、計數后放回原處,以保證研究區域內的空心蓮子草密度保持一致。

1.3 監測方法

底泥TN含量采用凱氏定氮法測定,底泥TP含量采用鉬銻抗法測定[20]。

1.4 數據處理及統計分析

試驗數據使用Excel軟件進行計算分析,使用Origin pro 9進行繪圖分析,使用SPSS18.0 進行不同處理之間的差異顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 空心蓮子草對豬場廢水的凈化效果

研究區域水體pH差異極小,在空心蓮子草去除前后水體pH基本沒有變化,監測結果顯示水體pH為7.75±0.13,屬中性偏弱堿水質。試驗期間,水體溫度為 16~20 ℃,溫差較小。在前20 d,研究區域內有空心蓮子草密集分布,豬場廢水進入池塘后受到了植物帶阻隔。開始試驗時,空心蓮子草剛返青不久,1 m2水域中空心蓮子草平均數量在 (220±6)株,平均鮮質量為 (8.20±0.37) kg,水下部分深度為 (25.0±3.2) cm。在試驗的第20 d,1 m2水域空心蓮子草平均數量在 (265±8)株,平均鮮質量為 (9.60±0.54) kg,水下部分深度 (35.0±4.7) cm。可見,4月份溫度升高后,空心蓮子草生長十分迅速,生物量大量增加。在第 20~21 d,進行空心蓮子草的清除工作,此后研究區內無空心蓮子草生長,豬場廢水不再受到植物帶阻隔。

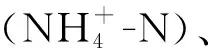

在清除空心蓮子草前后,各監測點的COD質量濃度均分別維持在一個較為穩定的范圍內(圖2)。在 0~20 d,監測點間距離對水體COD質量濃度具有顯著影響,其中監測點A的COD質量濃度最高,監測點F濃度最低。在 22~50 d,不同監測點間COD質量濃度差異顯著,但各監測點COD質量濃度差異變小。在空心蓮子草覆蓋期,水體COD質量濃度在監測點A至F的質量濃度分別為83.7 mg/L、32.6 mg/L、21.0 mg/L、17.2 mg/L、13.5 mg/L、12.7 mg/L;相較于監測點A,監測點B、C、D、E、F的COD質量濃度分別降低61.1%、74.9%、79.5%、83.9%、84.8%。方差分析結果表明,監測點B、C、D、E之間COD質量濃度均有顯著差異,而監測點E和F之間差異不顯著。這表明空心蓮子草覆蓋可有效阻隔廢水的擴散,監測點E處(距排污口20 m)阻隔作用已經達到較好的效果。空心蓮子草清除后,監測點A、B、C、D、E、F處的COD質量濃度分別為71.9 mg/L、66.2 mg/L、54.3 mg/L、49.7 mg/L、46.4 mg/L、43.6 mg/L,與空心蓮子草覆蓋期間相比較,除了監測點A濃度下降14.1%外,其余各點均呈增加趨勢,分別增加103%、159%、189%、244%、243%。這同樣說明空心蓮子草能有效阻隔廢水的擴散,在空心蓮子草覆蓋期養殖廢水中的有機污染物主要被阻隔在 0~2 m區域。

圖2 清除空心蓮子草前后各監測點水體COD質量濃度動態變化Fig.2 Dynamic change of chemical oxygen demands(COD) concentration before and after the removal of Alternanthera philoxeroides at each monitoring point

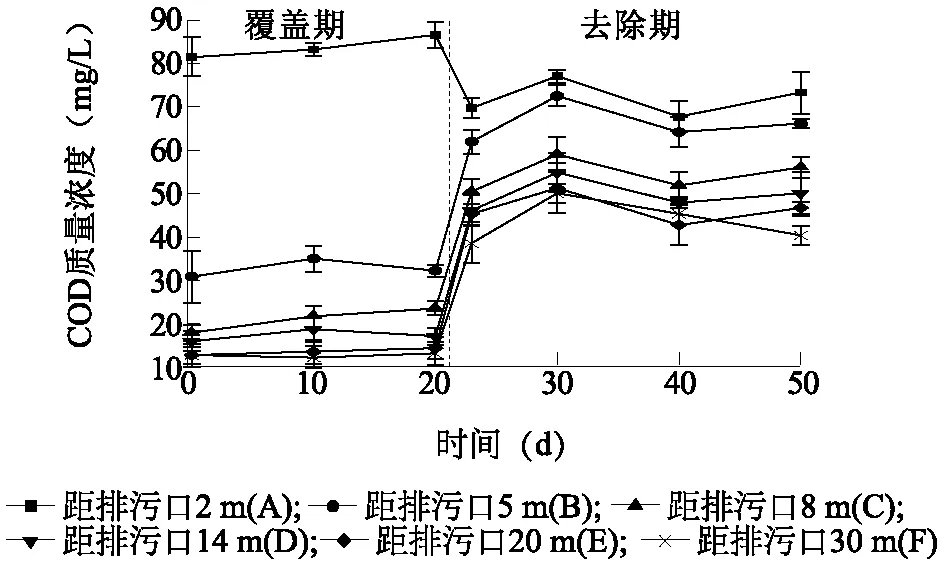

圖3 清除空心蓮子草前后各監測點水體質量濃度動態變化Fig.3 Dynamic change of concentration before and after the removal of Alternanthera philoxeroides at each monitoring point

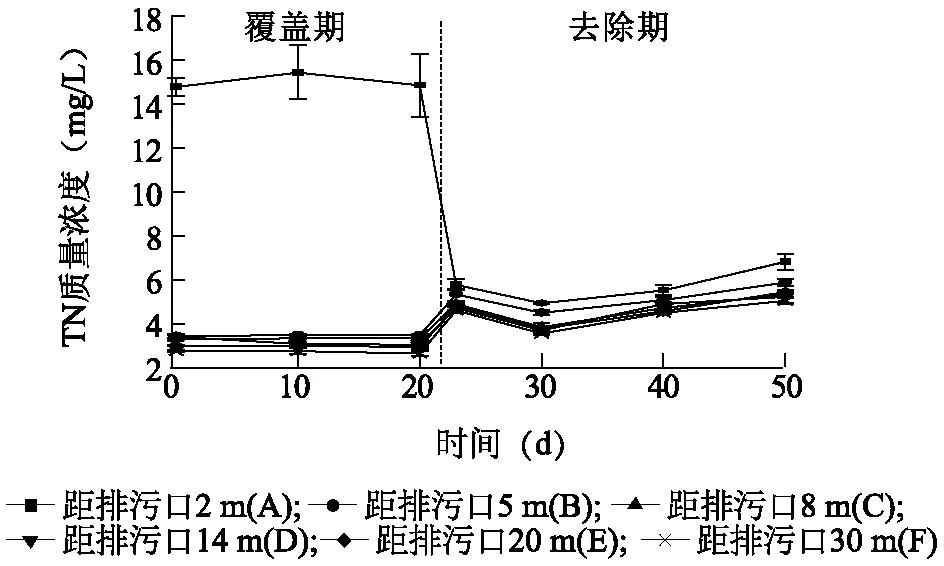

在空心蓮子草去除前后,不同監測點水體TN含量同樣分別維持在相對穩定的范圍(圖4)。0~20 d的監測結果表明,監測點A至F的TN質量濃度分別為15.0 mg/L、3.48 mg/L、3.33 mg/L、3.20 mg/L、2.99 mg/L、2.74 mg/L,監測點距離對水體TN質量濃度有顯著的影響。與監測點A相比,監測點B、C、D、E、F處TN質量濃度分別降低了76.8%、77.8%、78.7%、80.1%、81.7%,表明空心蓮子草能有效阻隔TN在水體中的擴散。方差分析結果表明,相較于監測點A,監測點B、C、D的TN質量濃度顯著減低,但B、C、D之間無顯著差異;監測點E的TN質量濃度較監測點B顯著下降,但與C、D之間無顯著差異,而監測點E、F之間均沒有顯著差異,這表明本試驗中20 m長的空心蓮子草截污帶即可有效阻隔廢水中TN的擴散。22-50 d的監測結果顯示,在空心蓮子草清除后,水體TN質量濃度分別為5.77 mg/L、5.21 mg/L、4.70 mg/L、4.64 mg/L、4.66 mg/L、4.44 mg/L,各監測點的TN質量濃度差異明顯減小,但仍以監測點A的TN質量濃度較高,與其他監測點存在顯著差異,此外,監測點C至F間的TN質量濃度差異均不顯著。與空心蓮子草覆蓋期相比較,監測點A處TN質量濃度降低了61.5%,其余各點均呈增加趨勢,分別增加49.7%、41.1%、45.0%、55.9%、62.0%。說明空心蓮子草覆蓋能有效阻隔廢水中TN的擴散,TN主要被空心蓮子草阻隔在0~2 m區域內。

圖4 清除空心蓮子草前后各監測點水體TN質量濃度動態變化Fig.4 Dynamic change of TN concentration before and after the removal of Alternanthera philoxeroides at each monitoring points

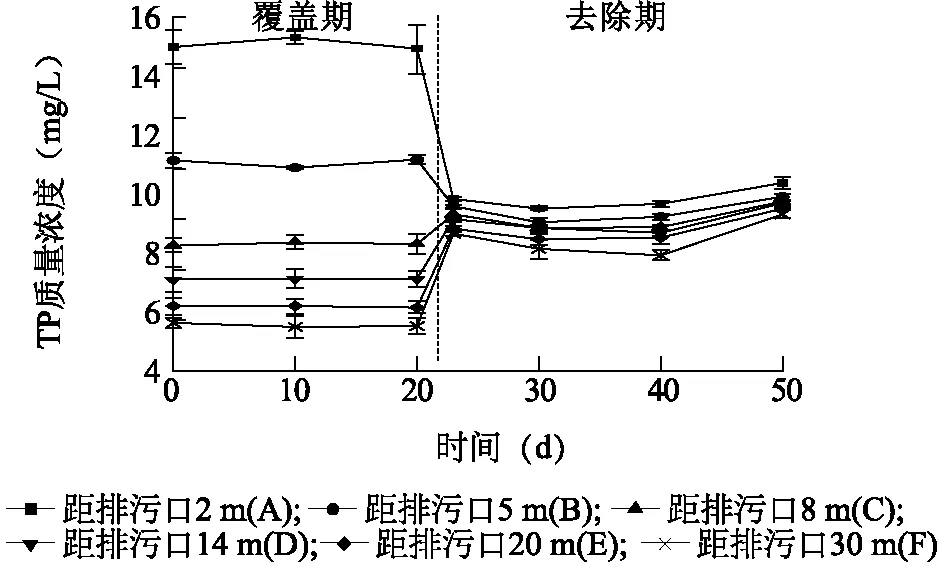

空心蓮子草清除前后,不同監測點水體TP質量濃度發生劇烈變化,但清除前及去除后兩時間段內波動較小(圖5)。0~20 d的監測結果表明,TP質量濃度從監測點A到F呈現下降趨勢,不同監測點之間TP質量濃度差異顯著。監測點A至F的TP質量濃度分別為14.90 mg/L、10.30 mg/L、7.05 mg/L、5.66 mg/L、4.57 mg/L、3.84 mg/L,與監測點A相比,監測點B、C、D、E、F處TN質量濃度分別降低了30.9%、52.7%、62.0%、69.3%、74.2%,表明空心蓮子草能有效阻隔廢水中TP在水體中的擴散。22~50 d的監測結果顯示,各監測點的TP質量濃度差異性明顯變小,A、B點TP質量濃度稍高,各監測點TP質量濃度分別為8.83 mg/L、8.36 mg/L、8.08 mg/L、7.97 mg/L、7.64 mg/L、7.28 mg/L,與空心蓮子草覆蓋期相比較,監測點A和B處TP質量濃度分別降低了40.7%和18.8%,其余各點均呈增加趨勢,分別增加14.6%、40.8%、67.2%、89.6%。說明空心蓮子草覆蓋能有效阻隔廢水中TP的擴散,TP主要被空心蓮子草阻隔在0~5 m區域內。

圖5 清除空心蓮子草前后各監測點水體TP質量濃度動態變化Fig.5 Dynamic change of total phosphorus concentration before and after the removal of Alternanthera philoxeroides at each monitoring point

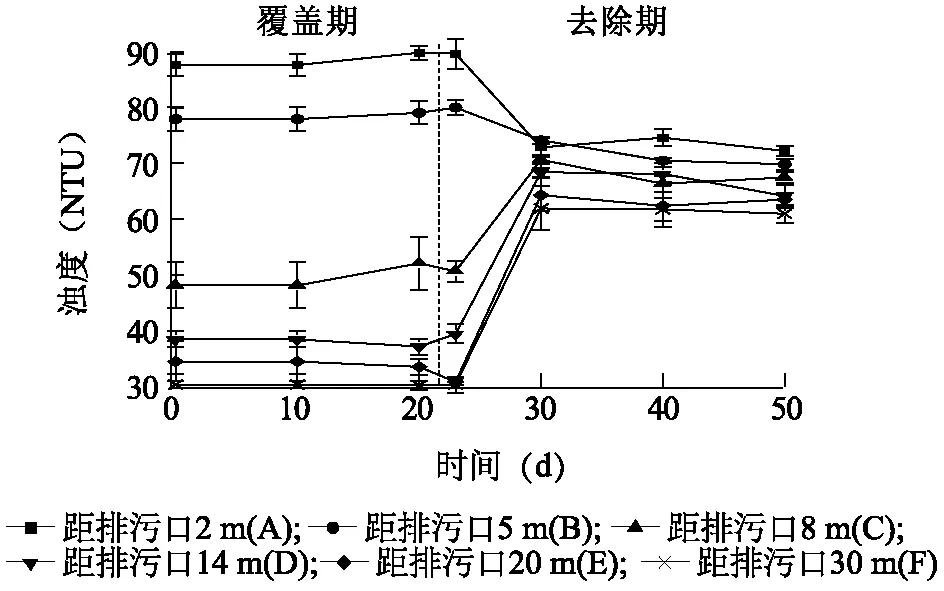

在空心蓮子草覆蓋時和清除后的2個階段中,各監測點的水體濁度同樣分別維持在相對穩定的范圍(圖6)。0~20 d的監測結果表明,自監測點A至F,水體濁度呈明顯下降趨勢,各監測點的水體濁度存在顯著差異,其中A、B點遠高于其他各點。監測點A至F的平均濁度分別為89.0、78.9、50.2、38.3、32.8、30.2,與監測點A相比,B、C、D、E、F處水體濁度分別降低了11.3%、43.5%、57.0%、 63.1%, 66.1%。這表明空心蓮子草對水體中懸濁物起到了阻隔效果。22~50 d的監測結果顯示,各點的水體濁度差異變小,監測點A至F的水體濁度分別為73.8、71.5、68.7、67.1、64.4、62.1,仍以A、B點濁度稍高, A、B及E、F點間濁度差異顯著,但C、D間水體濁度差異不顯著。監測點A、B的濁度在空心蓮子草清除后呈下降趨勢,分別下降了17.1%、9.4%,而監測點C至F,濁度則呈升高趨勢,分別增加了36.8%、75.5%、96.1%、106.0%。說明空心蓮子草對豬場廢水擴散有很好的阻隔效應,水體中懸濁物主要被阻隔在0~5 m 的水草區域內。

圖6 清除空心蓮子草前后各監測點水體濁度動態變化Fig.6 Dynamic change of turbidity before and after the removal of Alternanthera philoxeroides at each monitoring point

2.2 空心蓮子草對豬場廢水中氮、磷的沉積效果

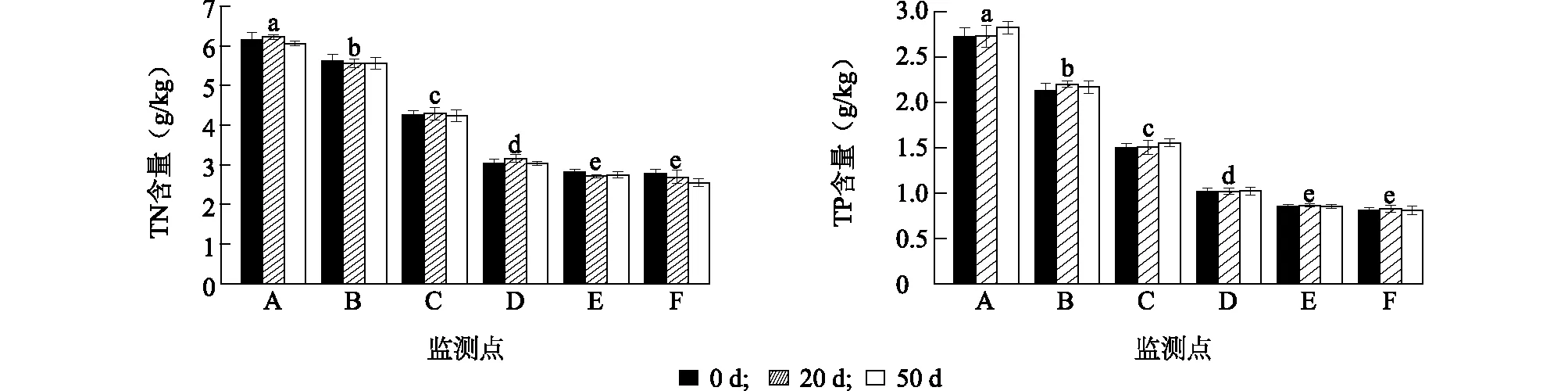

各監測點在50 d內3次底泥TN、TP監測結果(圖7)表明,與水質的劇烈變化不同,清除空心蓮子草前后,排污塘內同一監測點底泥的TN、TP含量幾乎沒有變化,不同時間段的監測結果沒有顯著差異。

監測點與排污口的距離對底泥TN、TP含量具有顯著影響,各監測點底泥TN、TP含量與距排污口的距離均呈顯著負相關(rTN=-0.89,rTP=-0.86),其中監測點A底泥TN、TP含量最高,這表明空心蓮子草覆蓋能阻隔廢水中TN、TP的擴散,使水體中TN、TP沉積到底泥中。本研究中監測點A、B底泥TN、TP含量是其他監測點的 1.24~3.48倍,說明在0~5 m區域內,大量污染物被阻隔沉積下來。方差分析結果表明,監測點A、B、C、D與監測點E間底泥TN、TP含量差異顯著,而監測點E和監測點F間差異不顯著,表明空心蓮子草的有效截污距離為20 m(E監測點),此處底泥TN、TP含量分別為2.76 g/kg、0.86 g/kg,較監測點A,TN、TP含量分別降低了55%、68.9%。

各監測點見圖2注。柱形圖上方不同字母表示不同監測點間有顯著差異(P<0.05)。圖7 不同監測點底泥氮、磷含量動態變化Fig.7 Dynamic change of nitrogen and phosphorus at different points

3 討 論

綜上所述,在清除排污池塘內空心蓮子草前后,池塘水質發生顯著變化,這種變化在距排污口較近的水域表現為水質改善,而在距排污口較遠的水域表現為水質變差。在底泥中,氮、磷養分物質大量富集于排污口附近,且不隨空心蓮子草的清除發生遷移。這都表明密集生長的空心蓮子草能夠有效阻隔廢水污染物的擴散,使污染物在排污口沉積。豬場廢水排出后,大量污染物被空心蓮子草阻隔沉降至排污口附近的底泥中,使排污口附近底泥中污染物含量遠高于遠處。在距排污口更近的水域,底泥中釋放的污染物也更多,并被空心蓮子草攔截使其無法有效擴散至遠處,從而造成排污口附近水質惡劣,而遠處的水質狀況較好。

由底泥的監測數據可見,大量的污染物聚集在排污口附近的區域中(0~5 m),在進行塘內底泥清淤等修復作業時,主要的工程任務可以集中在距排污口0~14 m的范圍內。豬場廢水作為一種固液混合的高濃度廢水,空心蓮子草的存在有效阻隔了豬場廢水排放時的污染擴散,特別是阻止了固態物質向其他水域的遷移,使其淤積在排污口附近的底泥中。袁旭音等[27]對太湖底泥氮、磷含量空間分布情況的研究結果表明,靠近居民生活區、農業區、養殖區周圍的底泥氮、磷含量明顯高,這與污染物在排污口周圍沉積有關。在空心蓮子草清除前后,底泥中氮、磷含量并未發生顯著變化。這主要是因為該重度富營養化的底泥源自5年以上豬場排污累積,是由空心蓮子草截污帶持續截留污染物沉積造成的,而空心蓮子草清除后,本研究的底泥監測時間較短,30 d的無阻隔排污對已重度富營養化的底泥影響甚微。且在底泥環境中,污染物固定后遷移難度較大,故各監測點底泥中氮、磷含量變化不大。這也與試驗池塘內水面波動較小,水力條件穩定,試驗周期內溫度變化較小等有關[28]。本研究區域的底泥氮、磷含量分布趨勢與未清除空心蓮子草前的水體污染物濃度相對應,因為在空心蓮子草覆蓋水域時,水域中的污染物遷移受到阻隔,而底泥TN、TP含量更高的區域,其釋放的大量污染物同樣被限制在附近水域,未能擴散至更遠區域的水體中。