荷蘭高校及圖書館數字人文發展的合作模式研究

石志松

(深圳大學城圖書館,廣東深圳 518055)

1 引言

當今時代是數字化時代,是“互聯網+”時代,各種學科的研究環境、研究方法都因數字資源和互聯網絡而改變,人文學科和人文研究受到的影響尤其明顯。自上世紀60年代以來,在計算機技術支撐下,人文資料的獲取、保存、分析和展示方式都發生了變化,大量的圖書報紙、藝術作品、視聽資料等被數字化。數字化的學術資源逐漸成為人文研究的基礎平臺,在部分人文領域,人文計算(Humanities Computing)的概念開始出現。隨著數字技術對人文研究、教學與傳播各環節的滲透,數字人文(Digital Humanities)的概念逐漸取代人文計算,成為一個新興的跨學科研究領域的代名詞[1]。

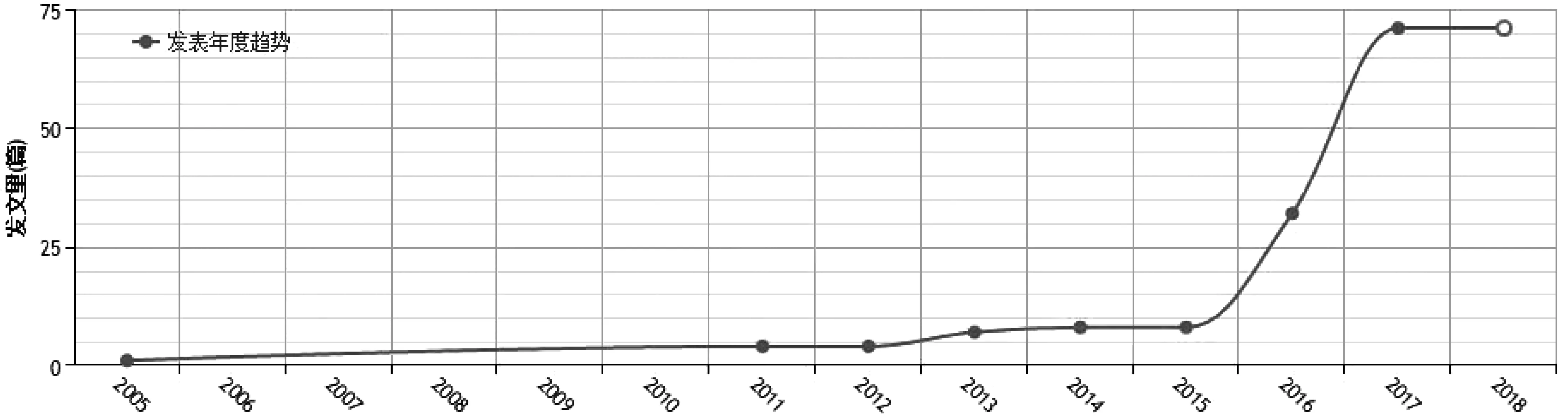

利用數字技術輔助來促進人文研究,在歐美已經是一種趨勢。目前,全球范圍內有超過185個直接以“Digital Humanities”命名的中心、研究機構、學術圈子或團體,其中有超過80%都分布在北美和歐洲[2]。我國數字人文研究起步較晚,除了2011年成立的武漢大學數字人文中心外,直到2016年后才陸續有新的數字人文機構或團隊建設動向,例如:2016年成立的北京大學數字人文小組,2017年9月掛牌的南京大學數字人文研究中心。從CNKI“數字人文”文獻發表年度趨勢(圖1)也可以看出,我國數字人文領域發表文獻量從2016年開始迅速增長,與數字人文研究機構的增長基本同步,表明我國近兩年來數字人文的研究熱度快速提升。但是,CNKI“數字人文”文獻發表的絕對量還很低,說明我們在該領域的研究還很薄弱,需要加大研究力度和資源投入,奮起追趕國際學術潮流和研究前沿。

圖1 CNKI“數字人文”文獻發表年度趨勢(截至2018年5月25日數據)

綜合國內外數字人文發展現狀和趨勢,我們有必要研究和學習國外數字人文發展的先進經驗,推動我國數字人文研究取得跨越式發展。縱觀世界各國數字人文發展歷程,筆者認為荷蘭數字人文發展的全方位合作模式和經驗值得我們現階段借鑒和推廣。荷蘭數字人文研究的起步也不算早,但是近年來發展迅猛,一個重要因素就是多種層級和模式的合作。荷蘭通過人文技術中心(CHAT)的國際跨界合作模式、“數字人文診所”的館際互助合作模式以及馬斯特里赫特大學數字人文項目的館院合作模式等全方位的合作,推動數字人文研究取得了長足進展。

2 國際跨界合作:人文技術中心(CHAT)[3]

2.1 人文技術中心的創立

2011年,荷蘭皇家文理學院(KNAW)、阿姆斯特丹自由大學、阿姆斯特丹大學、荷蘭數字科學研究中心以及國際商業機器公司(IBM)合作,共同成立并運作“人文技術中心”(CHAT:Center for Humanities and Technology),建立起長期的戰略合作伙伴關系。CHAT的研究人員認為,我們需要一種多數學者都能便捷使用的方式來獲取、表達以及存儲人文學科數據。同樣重要的還有對強大檢索工具的需求,使學者能夠從“多重視角”(multiple perspectives)挖掘人文研究數據。CHAT成員和合作伙伴將創建新的分析方法(包括實例、數據和工具等),以大幅提高人文研究的效率。CHAT的研究目標包括:①人文研究和理解的轉型以應對社會挑戰;②異構、復雜社會數據的算法和計算工具的重大改進;③通過對語言、文化和歷史的全新理解取得社會效益。

2.2 人文技術中心的意義

自二十世紀后半葉以來,計算機與計算方法已經改變了人們的工作、交流、娛樂甚至思考的方式。人文科學研究對人類精神的發展和批判性反思作出了重大貢獻,對包括媒體、教育和旅游在內的許多經濟和文化生活部門產生了積極影響。人文科學研究也為計算機技術的創新做出了貢獻,例如現在可在移動設備上使用的預測文本。CHAT的人文學者和計算機科研人員之間的合作將會在這兩個領域取得重大突破,并將使社會、技術和文化活動的許多其他領域受益。

2.3 人文技術中心的研究領域

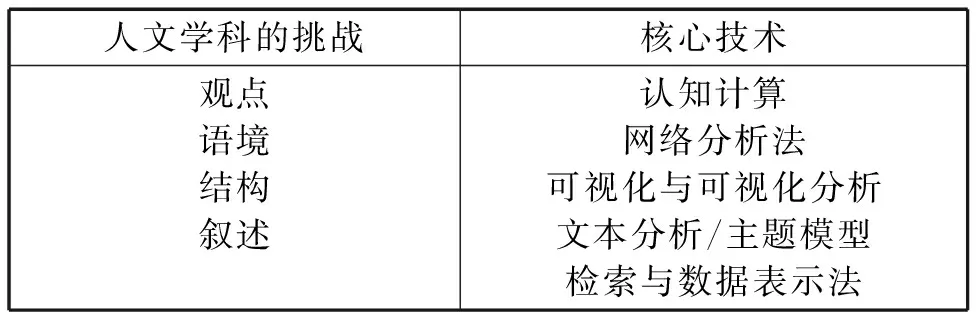

CHAT通過一系列研討會促進了寬領域對話,大量對話都聚焦于當前正在推進的利用最先進的工具開展人文研究,以及該領域有可能實現或極度需要的創新舉措。通過研討,CHAT將重要的人文學科挑戰及核心技術進行了總結,如表1所示。

表1 人文學科面臨的挑戰及核心技術

2.3.1 人文學科面臨的挑戰

(1)觀點

各類觀點之間的界限模糊不清、搖擺不定,這是既存在于文本也存在于視頻圖像中的巨大挑戰。不同個人、群體以及民族的觀點之間往往也存在沖突。呈現多元觀點并追溯其發展演變,能夠有效緩解外交與商業領域的沖突狀況。

(2)語境

得益于文化遺產及日常生活的數字化發展,如今我們能夠獲取話語及其觀點的縱向發展路徑。此處面臨的挑戰有:①如何判斷相關語境(地點、時間、任務、角色)以及如何判定出正確的數據粒度;②如何串聯相關語境,以便自動識別復雜活動(例如“買房”“成立項目團隊”“創業”)并據此推薦回答與內容。認知計算機將會發掘并呈現出數據之間以往未知的關聯以及這些關聯的重要性。

(3)結構

對語義結構和統計結構的發掘,是為內容自動分配相應含義與價值的關鍵所在。我們的愿望是推動大規模知識圖譜的自動生成,這些知識圖譜是由激增的復雜語義單元(實體對象、關系、活動、事件)構成的。

(4)敘述

對相關文件的簡單排序將復雜問題的解答任務留給了人類。我們的愿望是利用混雜數據中提取出的觀點,創立豐富的數據表示法,構建有效的文本及視覺敘述結構。

2.3.2 核心技術

(1)認知計算

認知計算系統利用會話式自然語言及視覺、觸覺與其他情感化界面,與人類就人類術語開展協作。認知系統將會自主學習與推理,與人類自然互動,利用專業知識完成研究與決策。

(2)網絡分析法

現代網絡理論與技術通過延展當前工作的規模程度以及提供分析框架的方式,具備了向人文學科轉型的發展潛力。

(3)可視化

大型多模態數據庫的接入,為人文學科的研究人員既帶來了機遇也帶來了挑戰。我們需要新型的可視化工具,實現對相關含義的跨時間互動式發掘,以及對多種模態的整合。我們還需要新的方法來傳達這些可視化分析所揭示的內容。

(4)文本及社會分析法

目前,CHAT在文本的語言學與詞匯分析、主題提取與總結、以及文本含義與內部關聯的自然語言處理(NLP)方面已經取得了巨大進展。但這些計算技術往往脆弱且不完整,對各個語料庫也提出了重要的定制化需求,因此還存在很多需要解決的問題。開發細微化的語言理解力(例如欺騙、幽默、隱喻、元話語等)仍是一大重要挑戰。

(5)檢索與數據表示法

現代信息檢索領域的一大關鍵性挑戰是,從文件檢索轉變為含義更加豐富的單元檢索,比如回答、實體對象、事件、討論與觀點。該領域的進步將會為人文學者在重要的“研究”(exploration)與“語境化”(contextualization)任務中提供協助。

3 館際互助合作:“數字人文診所”[4]

3.1 “數字人文診所”的創立

荷蘭圖書館界有志于提高圖書館員的數字人文知識和技能。為此,荷蘭國家圖書館、阿姆斯特丹自由大學圖書館、萊頓大學圖書館和根特大學圖書館共同創立了名為“數字人文診所(Digital Humanities Clinics)”的平臺,為提升圖書館員的數字人文素養提供培訓活動。該平臺是2015-2016年間發起并逐漸成立起來的,這些“診所”旨在為眾多有不同需求的圖書館員(包括已掌握基本技能的學科館員和技術館員)提供DH(數字人文)基本方法和技能的培訓。

3.2 “數字人文診所”的目標

3.2.1 為圖書館員提供DH的基本方法和技能

“診所”的目標是傳授圖書館員數字人文的基礎知識,課程內容能為研究人員和學生提供服務;發現館員的知識和技術缺口,通過培訓使之提升;通過“診所”傳授的技術,幫助館員實現日常圖書館工作的自動化。培訓目標不是要把館員變成程序員或數據處理專員,而是希望幫助他們提升DH綜合素養以適應DH項目需求。

3.2.2 加強圖書館與學術界的合作與聯系

通過邀請高校和研究機構的研究人員在“診所”授課,為圖書館員和研究人員之間的溝通和交流提供機會。研究人員對專業領域的熱情,也能引起圖書管理員對相關問題的興趣。

3.2.3 建立荷蘭圖書館員的DH培訓和交流網絡

這個計劃能為圖書館員提供線下培訓和線上交流的知識網絡。培訓活動后會有持續跟進,可以繼續參與DH社區的學習,還可以一起合作開發圖書館相關的DH項目。

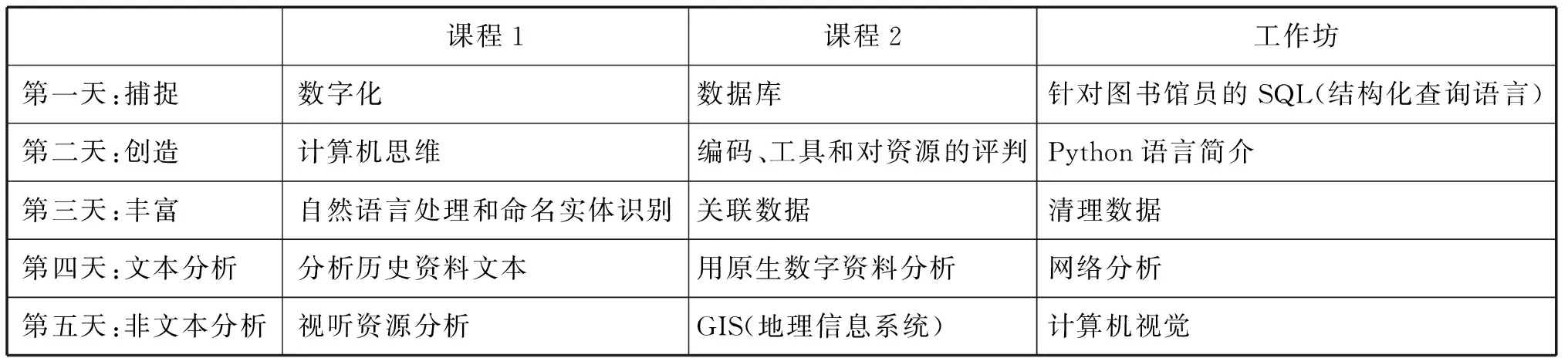

3.3 “數字人文診所”的課程

為了使培訓課程具有代表性,能覆蓋圖書館員參與DH項目所需的基礎知識和技能,“數字人文診所”的組織者參考了美國和英國的相關調研成果。美國研究圖書館協會的里克·穆利根(Rikk Mulligan)在其撰寫的報告“數字學術支持”中指出,圖書館員在數字人文素養方面最大的缺口及人員占比為:可視化(65%)、計算機文本分析和支持(64%)、統計分析支持(60%)和開發軟件(54%)。英國研究圖書館(RLUK)的克里斯蒂娜·坎普托里(Christina Kamposiori)在27個圖書館中進行了類似的調查,發現那些接受調查的圖書館員希望學習的DH知識和技能包括:編程(77.8%)、DH知識(77.8%)、談判和溝通技巧(66.7%)、領導技能(55.6%)和研究技巧(59.3%)。

“數字人文診所”的組織者確定的培訓課程如表2所示,課程設置上兼顧講座課程和動手操作的工作坊,參與的學員們還可以靈活選擇意向參與的項目。

4 高校館院合作:馬斯特里赫特大學數字人文發展規劃[5]

4.1 馬斯特里赫特大學數字人文發展現狀

2016年6月在赫爾辛基舉行的歐洲研究圖書館協會(LIBER)會議,是馬斯特里赫特大學圖書館數字人文發展的重要轉折點。在本次以“圖書館知識開放之路”為主題的會議中,馬斯特里赫特大學圖書館館長Ingrid Wijk受到啟發,開始尋求圖書館與各院系之間可能存在的合作渠道,以推進數字人文的研究。

馬斯特里赫特大學的數字人文專家目前正在開展一系列數字人文研究。例如,數字文化開發教授莎莉·懷亞特(Sally Wyatt)關注的問題是“技術和社會變革之間的關系(尤其是社會排斥和不平等問題)”,突出了數字人文的政治潛力和重要性;藝術與社會科學學院的利奧尼·科尼普斯(Leonie Cornips)教授研究的是兒童對荷蘭語的雙語習得,以及在多語言環境下調查林堡地區的身份認同建設;語言研究中心的尼爾·懷里(Neill Wylie)和迪耐斯·麥克阿利斯特(Denise McAllister),使用語料庫語言學工具為該校學生提供培訓課程;藝術與社會科學學院的妮可·蘭德拉德(Nico Randeraad)和克里斯·里奧納德茨(Chris Leonards),與圖書館合作進行歷史社會網絡關系的可視化研究。Ingrid Wijk館長強調,圖書館員在這些項目的合作中,不僅僅是為研究人員提供資源和信息服務,更重要的是要以合作者的身份參與項目研究。

表2 “數字人文診所”培訓課程

4.2 馬斯特里赫特大學數字人文發展規劃

4.2.1 短期規劃

首先,馬斯特里赫特大學圖書館需要確定數字人文項目的目標,為此可以組織一個“專家小組”,邀請該校數字人文領域的優秀學者,還包括該校圖書館對數字人文感興趣的館員、藝術與社會科學學院和人文科學學院的教員、其他院系對此領域感興趣的工作人員和學生以及來自其他數字人文組織的代表參與研討。這個“專家小組”的目的是清楚地了解研究人員對圖書館的期望,圖書館對研究人員的期望,雙方分別采用和掌握了哪些技能,以及如何將這些技能最有成效地結合起來。

4.2.2 中期規劃

馬斯特里赫特大學要在數字人文發展方面取得領先,就應該考慮如何更加具體地促進該大學數字人文項目的基礎設施建設以及確定該大學的圖書館該扮演什么樣的角色。可以聘請一到兩名博士生或博士后或其他經驗豐富的研究人員,來探究馬斯特里赫特大學的圖書館和該領域的研究者之間的合作應該如何更好地建立起來。這些研究人員也可以加入“數字人文診所”項目,以獲得進一步的啟發和支持。此外,還可以嘗試多方面的合作:調查與荷蘭其他數字人文研究機構合作的可能性,例如阿姆斯特丹數字人文中心、荷蘭電子科學中心、人文科技中心等;借鑒馬里蘭大學圖書館的“數字人文孵化器”項目經驗,為員工提供素質培訓項目。保存圖書館的數字人文項目成果并提供可訪問的途徑,是馬斯特里赫特大學圖書館在馬斯特里赫特地區推廣數字人文的重要方式。

4.2.3 長期建議

在馬斯特里赫特大學圖書館建立數字人文中心、實驗室、工作組,這是該圖書館長期數字人文研究的重要一步。馬斯特里赫特大學圖書館可以嘗試成為數字人文的“樞紐”并刺激馬斯特里赫特地區的數字人文研究和交流。促進馬斯特里赫特大學的圖書館和其他的院系的研究人員之間的交換,增強他們之間的聯系,幫助他們更好地了解目前正在進行的工作以及這些工作如何最好地與圖書館和各院系的優勢相結合。此外,馬斯特里赫特大學圖書館要更多地參與數字人文教學,由圖書館提供數字人文的研究模塊,甚至可以提供研究實習的機會,使得馬斯特里赫特大學的數字人文課程變得有趣。

4.3 馬斯特里赫特大學數字人文項目各階段任務

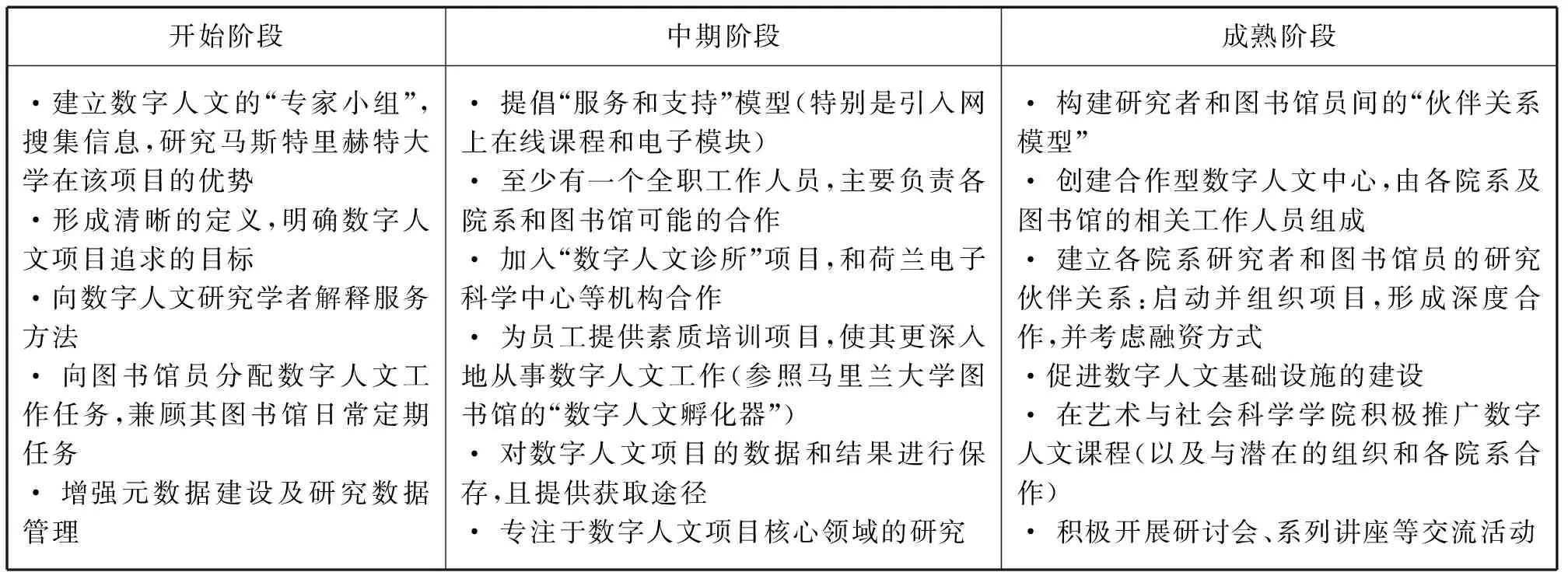

根據馬斯特里赫特大學數字人文發展規劃,該校數字人文項目各階段任務分解如表3所示。該任務分解是該校數字任務項目實踐的經驗總結和固化,是高校圖書館與校內各院系進行數字人文研究合作的寶貴經驗,值得學習和借鑒。

表3 馬斯特里赫特大學數字人文項目各階段任務

5 荷蘭數字人文發展的合作模式帶來的啟示

5.1 開放創新與跨界合作

數字人文是典型的交叉學科,“數字”代表的是數字技術、網絡技術、文獻計量、統計分析、圖形圖像等技術領域,而“人文”代表的是歷史、地理、社科、藝術、心理等人文領域,多學科交叉應用研究是數字人文研究的顯著特征。正如倫敦國王學院數字人文教授西蒙·坦納(Simon Tanner)所言,“創新”“開放”“合作”“跨界”的理念在數字人文研究中尤其重要[6]。人文技術中心(CHAT)的成立與運行正是這一理念的體現。人文技術中心匯集了荷蘭的人文研究機構、技術研究機構、高校和國際著名計算機公司IBM的優勢資源,是典型的國際跨界合作模式。人文技術中心以創建新的分析方法、提高人文研究的效率為目標,為人文研究搭建了工具性基礎設施。“工欲善其事,必先利其器”,對于數字人文研究的后發國家和地區來說,成立人文技術研究合作機構,統籌優勢資源,推進研究基礎設施建設,是精耕深作、利在千秋的良策。

5.2 把握圖書館在數字人文研究領域的角色

圖書館現已在數字人文研究中逐漸承擔起重要的角色,起到中樞和紐帶作用,促進了各種數字人文資源的融合與分享。圖書館的文獻資源是圖書館參與數字人文的核心競爭力,尤其是數字化時代,圖書館對館藏資源的收集整理以及數字化、網絡化平臺構建,是數字人文研究的重要基礎。荷蘭馬斯特里赫特大學圖書館正是利用了圖書館的資源優勢,把該館打造成校內數字人文研究館院合作模式的樞紐,并主持起草了該校的數字人文發展規劃,占據了數字人文項目合作的核心地位。此外,未來圖書館應該更加廣泛地發揮工具及平臺提供、課題咨詢和信息分享的作用,甚至介入到數字資源出版等領域。同時,圖書館還要利用自身的資源優勢、人才優勢和環境優勢在數字人文教育和推廣方面發揮更大的作用。

5.3 注重提升圖書館員的數字人文素養

圖書館員在數字人文研究項目中有多重作用:與人文學者合作,為研究人員提供數字人文研究工具;將數字人文研究項目與所需的館藏資源匹配、對接;肩負項目IT專家的責任,搭建信息共享平臺;發揮自身專業優勢,與項目各參與方溝通,實現跨學科合作[7]。馬斯特里赫特大學圖書館館長Ingrid Wijk認為,圖書館員應該成為數字人文項目的合作者,而不僅僅是服務提供者。所以,圖書館要大力發展數字人文首先需要著力提升圖書館員的數字人文素養。荷蘭的“數字人文診所”培訓模式,協調圖書館界的優勢資源,調動學術界力量參與,課程設置上兼顧理論課程與實踐工作坊,同時注重知識硬技能和溝通軟技能的結合,為圖書館員培訓提供了絕佳樣例。我們可以在此基礎上,針對我國的實際情況,完善我們自己的培訓計劃,充分調動各級圖書館學會的資源,集中力量打造圖書館界數字人文培訓的“黃埔軍校”。

6 結語

在當今數字化和“互聯網+”的大時代背景下,數字人文的發展方興未艾。縱觀世界數字人文的研究現狀和發展趨勢,數字人文將是圖書館發展的新方向,圖書館在數字人文領域的發展將大有可為。我們要以“創新”“開放”“合作”“跨界”的理念,努力將圖書館建設成為數字技能和服務的樞紐、創新性學術交流的平臺,打破各學科間的壁壘,助力數字化時代知識和文化的可持續發展。