張振鐸們的意義

20世紀之初中國的國畫中心(當然也是美術的中心)——上海(包括長江三角洲一帶)、北京(包括天津)、廣州,是呈三足鼎立態勢的。這三個中心,聚集著大批的國畫家,開辦了不少的美術院校,有著眾多的畫社與畫會,當然也有著發達的繪畫市場。而除此之外的中國其他地方,國畫的發展就其影響而言幾乎等于零。如果中國內地別的城市要發展中國畫,非得與這三個中心發生關系不可。這種情況甚至影響到了20世紀下半葉中國各地畫壇中國畫的發展。

武漢作為中國內地的城市,在中國美術界卻有著較之內地絕大多數城市所沒有的很高的地位,這在中國內地城市中,卻是不多見的。武漢在美術領域,不論是國畫、油畫、水彩畫、雕塑,甚至連美術史論研究,都有一批(而不是一兩個)國內一流的藝術家和學者,而且這些人走南闖北,不論在過去,或是今天,影響及于全國,這在內地城市中是罕見的。

一座城市美術事業的發展和影響,一定程度上取決于這座城市所擁有的著名美術家。如果這些美術名人又是教育家,那這座城市在美術上的成就就可以期待了。例如,如果沒有畢業于北京藝術專科學校的趙望云,西安就不可能有長安畫派;沒有畢業于上海昌明藝專和新華藝專的馮建吳和段虛谷,四川也不可能有20世紀初的中國畫教育(重慶的抗戰部都聚集全國大批文化人,那是后來了);沒有上海藝專畢業的陽太陽回到廣西,廣西的畫壇及繪畫教育事業亦將另番景象。而沒有這種源自三大中心的核心人物,就沒有這個地方美術發展的可能。請想想那眾多至今難有名畫家存在的城市和地區,那幾乎就是中國美術版圖中的無人區……以此觀之,武漢如沒有包括張振鐸在內的“三老”們,武漢的中國畫畫壇也難有今天這般紅火。

作為內地城市的武漢在美術事業上的發展是幸運的。武漢的美術教育和中國畫的發展與20世紀上半葉中國這三大中心均有直接的聯系。或許因為在中國版圖上處于中心的位置,武漢與各地的聯系都十分緊密。1897年出生的張肇銘,就讀于北平藝專,師從于王夢白、陳師曾、姚茫父。回到武漢后任教于武昌藝專和此后的中南藝專。出生于1902年的王霞宙則就學于南京藝術專科學校,師從梁公約、賀履之、肖厔泉。從文化上看,南京可算海上文化輻射之范圍。王霞宙此后教授中國畫于武昌藝專和50年代后的湖北藝術學院。當然,當時國畫三大中心中,上海是絕對的中心。從一定程度上看,北京、廣州的中國畫壇亦可看成是上海中心的輻射。而1908年出生于浙江浦江的張振鐸,1924年考入上海美專,學習中國畫于潘天壽。畢業后25歲就擔任上海新華藝專的中國畫教授。此后一生從事于美術教育事業,先后擔任過昆明國立藝專、重慶西南美專、武昌藝專、華中師院、湖北美術學院的中國畫教學達60年之久。這“三老”就串聯上了上海與北京這兩大國畫中心。廣州這一中心與武漢的聯系來得遲一些。1953年院系調整,集中了湖北、廣東和廣西的美術力量,陽太陽、關山月、黎雄才等都集中到了武漢的中南藝專,直到1958年。這樣,武漢在內地各大城市中就得天獨厚地擁有了來自三大中心的直接影響。本文就中國畫的影響論述多一些,另一影響,即1920年蔣蘭圃、唐義精辦武昌藝專,則是唐一禾等一批留學東西洋的學生加盟。學校先后聘請了一批重要的藝術家來校任教,如聞一多、洗星海(留法)、賀綠汀、呂驥、唐一禾(留法)、莊子曼(留法)、曾一櫓(留法)、彭友賢(留法)、倪貽德(留日)、關良(留日)、許太谷(留日)、王道平(留日)、蔣治民(留日)、林葆青(留日)、彭沛民(留英)、何之培(留法)、鄭人仇(留日)、孫行予(留日)、陳子和(留日)以及王霞宙、張肇銘、楊立光、劉一層、馮法祀、劉依聞、張振鐸、程白舟、錢延康、阮璞、劉國樞、周大集、陳簘空、繆天瑞等,學校還聘有若干外籍藝術家任教。20世紀初辦藝術教育的這種教師隊伍陣容,除上海、北京、廣州外,別的城市是找不到的。武昌藝專有國畫專業,后來被稱作“三老”的王霞宙、張肇銘、張振鐸都曾任教于此。當然,武昌藝專后來幾經演變,最后成為今天的湖北美術學院。

以上面這些武漢中國畫教學和創作的背景來看張振鐸,或許可以一窺其影響。

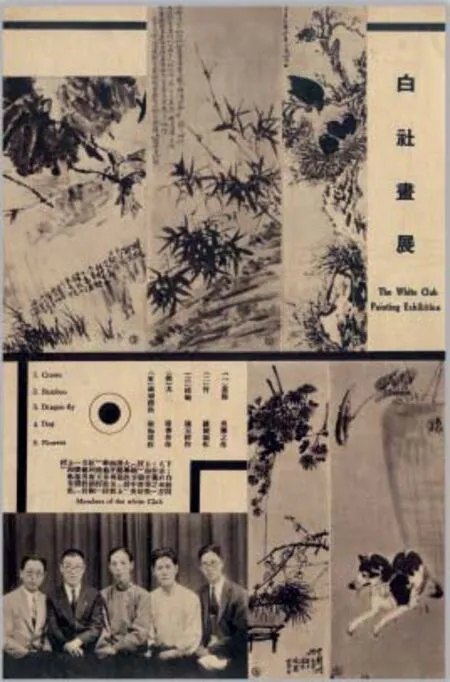

張振鐸就學于上海美專,直接受教于經亨顧、呂鳳子、潘天壽,為上海美專首屆藝教系畢業生。張振鐸在二十余歲時就成為中國現代畫史上著名的“白社”成員,使自己從潘天壽的學生一變而成為介于師友間的畫友關系,可見潘天壽對他的器重。同時加入白社的還有長于他的侄子張書旂。那時的張書旂名聲已不小,作畫寫實,長于用色用粉,對張振鐸的畫風還有影響。白社成立之初只有五個人,即諸聞韻、潘天壽、張書旂、吳弗之和張振鐸,后來又加入了朱屺瞻、諸樂三、姜丹書、潘韞華、郭沬文。這些人,后來大多都是現代中國畫畫史中的重量級人物,按在國立藝專任教時張振鐸教過的學生吳冠中當時的印象,張振鐸畫小寫意花鳥,生動活潑,瀟灑自然,畫面以墨色為主,只偶然點綴設色。其畫吸收了張書旂的滋潤優美,又有諸聞韻的蒼勁雅逸。但張振鐸在湖北階段后期的作品卻一洗早期小寫意的秀潤,而向雄肆霸悍大氣磅礴一路大寫意方向發展。這似乎是向其天壽師的“一味霸悍”方向回歸。由于在上海受到的海派中國畫的教育,張振鐸特別重視書畫結合,用筆強化“寫”的書寫性,強調筆墨自身的表現意味,具有突出的海派特色。但數十年在湖北生活工作與創作,用楚文化的神秘大氣樸拙,如曾候乙墓器物造型紋飾對晚期的張振鐸就有重要影響,他愈至晚年,畫風愈發雄肆,給人一種海派筆墨之金石氣與荊楚神人相合的宇宙感合而出之的印象。張振擇在湖北從教大半個世紀,他的畫風對湖北中國畫諸家那種創意十足,神秘幽深、大氣磅礴、雄肆奇崛畫風的影響是值得研究的。

白社畫展海報

張振鐸不僅作為一個標準的海派國畫家,以其非常地道的文人修養文人筆墨一直影響湖北畫壇,作為當時一個進步青年,抗日戰爭時期,他還去過延安,進過延安公學,參加過抗日工作。1943年,他還和趙望云、司徒喬、關山月等人一起去西北祁連山敦煌一帶寫生和臨摹壁畫,亦即這位一度純粹的海派文人畫家,也激發出一股愛國的激情和革命的熱情。這一方面形成了他后期大氣磅礴的風格基礎,一方面使他的繪畫觀念由純文人的觀念而轉向關注社會人生。作為一個花鳥畫家,他把他的花鳥畫文人常規題材向更廣闊的如菜花、小麥、蓖麻、包谷(玉米)、高粱、向日葵等農作物方面發展。周韶華說,“張振鐸教授不把自己的生活視野囿于盆景、花圃和鳥籠的狹小天地里,而是把眼界擴大到廣闊的生活和大自然中。他泛舟太湖和富春江,登黃山和華山,游大西北的祁連山,訪問敦煌和延安,從揚子江南北到黃河上下,從皚皚的東北雪原到郁郁蔥蔥的嶺南,足跡追布大半個中國……像他這樣以壯闊的山河氣勢入花鳥畫的畫家,我國尚為數不多”。當然,寫生,是20世紀中國畫界一個主題詞,尤其是50年代之后,在湖北“三老”中,都不乏寫生的經歷。張振鐸在30年代接受延安革命文藝風氣的洗禮,在從延安回浙江后向學生宣講大眾哲學、大眾文藝,40年代參與著名的西北寫生,與當年在美術界具明顯“進步”意識的趙望云、關山月定交,在藝術與社會與自然關系上的認識,應該更具備自覺的性質。與五六十年藝術家們嚴重不適應社會要求相比,張振鐸與社會要求間的關系顯然更協調,更自然,更自覺,故與張肇銘、王霞宙相比較,他的影響力發揮也當更順利(這點,目前的張振鐸研究普遍被忽視)。加上“三老”中,張振鐸的年紀偏小一些,較之張肇銘和王霞宙一直生活在一個相對封閉的年代,張振鐸則有幸在改革開放的年代生活、創作與工作,他在湖北畫壇的影響或許更大一些。

湖北的中國畫畫家們或者是張振鐸的學生,或者受其影響,其創作或多或少或直接或間接受到張振鐸(也包括王霞宙、張肇銘)的影響。以畫壇領袖周韶華先生為例,他從1949年始就與張振鐸交往,自稱“在近半個世紀的歲月中,我與張先生往來不斷,一直把他尊為長者和老師,他也謙虛地說,要從我的創新中吸收新鮮血液,成為忘年交”。當代湖北中國畫畫壇著名畫家中,少有未受過張振鐸先生教誨的。馮今松先生在談到張振鐸對湖北中國畫畫壇影響時說,“張振鐸老師在湖北就是倡導、實踐這“三新”(指內容、形式、技法的創新)的開路人,是江夏地區這一充滿生機的地方畫派的開先河者。我這樣說,是我幾十年跟張老學畫的切身體會”。因《婆媳上冬學》獲全國美展一等獎而斐聲畫壇的湯文選也是張振鐸的學生。在其“思師張振鐸先生百年誕辰”之際,湯文選還感慨地說,“我年已八十有五,此身有幸列門墻,授業傳經恩澤長,撫今憶昔,百感交集”。比之周韶華、馮今松、湯文選們,更年輕一輩的畫家們也受過張振鐸的教誨。以成立于1980年的“申社”為例,張振鐸為該畫會的顧問,申社1984年第六屆全國美展參展十一件作品,九件作品入選優秀作品,一件為銀獎,這不僅對一個省來說成就已經可觀,對一個畫會來說,則堪稱罕見了。當然,張振鐸等“三老”們影響更多的是整個湖北省的國畫水準,尤其是20世紀上半葉和五六十年代,張振鐸等“三老”執掌湖北乃至中南中國畫教學,對湖北中國畫的發展,無疑是決定性的因素。從20世紀全國中國畫的發展角度看,尤其是上半葉,正是張振鐸們的貢獻,建立起內地與滬、京、粵三大中國畫中心的聯系,中國畫發展的全國性總體格局才得以形成。以此觀之,張振鐸們的意義,就不只限于湖北了。