精河MS 6.6地震前地下流體異常特征分析

鐘駿 王博 周志華

中國地震臺網(wǎng)中心,北京市西城區(qū)三里河南橫街5號 100045

0 引言

據(jù)中國地震臺網(wǎng)測定,北京時間2017年8月9日7時27分52秒,新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉州精河縣(44.27°N,82.89°E)發(fā)生 MS6.6地震(以下簡稱精河地震),震源深度約11km。地震發(fā)生后,震區(qū)周邊包括烏魯木齊、伊犁、博樂、克拉瑪依、石河子、昌吉等在內(nèi)的大部分地區(qū)有明顯震感,地震造成較大的經(jīng)濟損失。因此,研究與該地震有關的異常現(xiàn)象,可為今后地震預測和震情跟蹤工作積累經(jīng)驗。

長期觀測實踐表明,地震的孕育與發(fā)生離不開流體的作用(杜樂天等,1995;劉耀煒等,2006)。深部地下流體是影響地震孕育與發(fā)生的重要因素,淺部的則是靈敏地反映地震孕育與發(fā)生過程的重要前兆信息載體(Raleigh et al,1976;Thomas,1988;Roeloffs,1998;王博等,2008)。據(jù)不完全統(tǒng)計,中國歷史地震資料中所記載的地震前兆異常現(xiàn)象中與地下流體有關的約占50%以上(汪成民,1990)。國內(nèi)外許多研究者對地下流體地震前兆異常特征進行了大量研究,得到許多有意義的結(jié)果。Montgomery等(2003)通過研究不同空間尺度地表水和地下水對地震的響應特征發(fā)現(xiàn),地表水變化的響應范圍距震中約數(shù)十至數(shù)百千米,而地下水約為數(shù)百到數(shù)千千米。付虹等(2008)分析云南M≥5.0地震前兆異常特征時發(fā)現(xiàn),趨勢性異常轉(zhuǎn)折結(jié)束、新突變異常增多是地震孕育進入短臨階段的標志。高小其等(2012)、楊曉芳等(2013)對新疆及鄰區(qū)7級大震前地下流體異常特征進行研究發(fā)現(xiàn),震級與異常持續(xù)時間和分布范圍間成正比;異常的時空分布總體上存在著由外圍向震中遷移的現(xiàn)象。劉耀煒等(2015)總結(jié)魯?shù)?.5級地震震前地下流體典型異常特征后提出,區(qū)域應力加載作用可能引起裂隙的開啟和閉合,進而導致溫泉和井水溫、深部氣體與承壓井水位的持續(xù)變化。基于《中國震例》(張肇誠,1988;陳棋福,2008;蔣海昆,2014)研究發(fā)現(xiàn),地下流體前兆異常的時空演化主要表現(xiàn)為“向震中收縮”“構(gòu)造控制”“相對集中”等3種典型特征,震前異常在數(shù)量上主要表現(xiàn)為“持續(xù)增長”型和“先增后減”型 2類,且以“先增后減”型居多(孫小龍等,2016)。

新疆地區(qū)活動斷裂發(fā)育,構(gòu)造運動強烈,強震與大震頻發(fā),是世界上大陸地震較為活躍的區(qū)域之一(馮先岳,1985)。北天山地區(qū)歷史上曾發(fā)生過1812年尼勒克8.0級、1906年12月23日和靜7.7級、1944年3月10日烏蘇7.2級、1949年2月24日輪臺7.3級等地震(聶曉紅等,2010)。通過總結(jié)精河地震前的地下流體異常,并對其可能的前兆機理進行初步討論,可為今后該地區(qū)地下流體異常的判定及震情跟蹤提供參考性依據(jù)。

1 發(fā)震構(gòu)造及地下流體臺站概況

精河地震震中位于北天山地區(qū)的庫松木契克山前斷層東段附近,該斷裂東起基普克一帶,向西經(jīng)掃子木圖沿庫松木契克山前及北緣延伸至賽里木湖,總體呈290°~300°方向延伸,長約160km,斷面南傾,傾角40°~60°,為全新世活動斷裂,性質(zhì)以逆沖為主,兼右旋走滑(馮先岳等,1991;陳建波等,2007)。

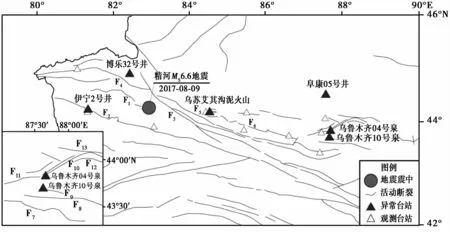

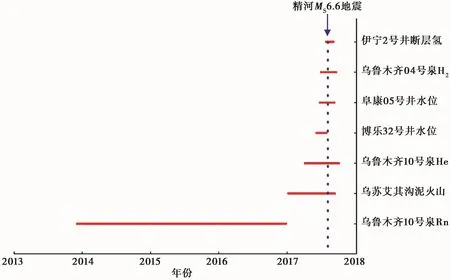

北天山地下流體監(jiān)測點分布在烏魯木齊以西、溫泉縣以東的廣大地區(qū),構(gòu)造位于塔里木古板塊與哈薩克斯坦-準噶爾古板塊之間,晚更新世以來,區(qū)內(nèi)強震與構(gòu)造活動頗為活躍(盧靜芳等,2002)。域內(nèi)監(jiān)測點分布相對密集,監(jiān)測能力高于新疆其他地區(qū),現(xiàn)有地下流體監(jiān)測點21個,共51個測項,其中,水溫測項10項,水位(及流量)15項,化學(及其他)24項,宏觀2項。精河地震前出現(xiàn)并在震后確認的異常共有7項(圖1)。異常基本特征見表1。

圖1 北天山地區(qū)地下流體異常和地震震中分布

表1 精河地震地下流體異常基本特征表

2 前兆異常分析

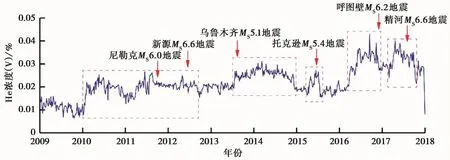

2.1 烏魯木齊10號泉He、Rn濃度

烏魯木齊10號泉位于烏魯木齊南部的柳樹溝-紅雁池斷裂帶與次級斷裂交匯部位,泉口出露地層為二迭系砂泥巖、礫巖、灰?guī)r夾少量油頁巖(高小其等,2000)。He濃度觀測始于1982年,歷史資料分析顯示,烏魯木齊10號泉He濃度異常一般出現(xiàn)在震前4~5個月,基本上遵循“背景值—上升—最高值—下降—恢復至背景值”的變化過程,具有較好的重復性(高小其等,2000)。該異常曾對應了2011年11月1日尼勒克MS6.0、2012年6月30日新源MS6.6、2016年12月8日呼圖壁MS6.2等6級以上地震。

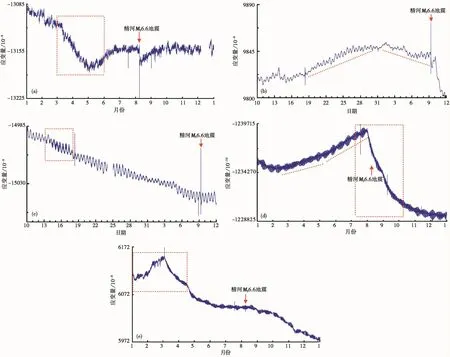

2017年3月28日該泉He濃度測值由0.029%(V)開始上升,至4月20日達到最高值0.049%(V),累計變幅為0.02%(V);之后在緩慢波動下降過程中發(fā)生精河地震,10月1日開始下降速率加快,10月9日基本恢復至正常水平(圖2)。

圖2 烏魯木齊10號泉He旬均值時序曲線

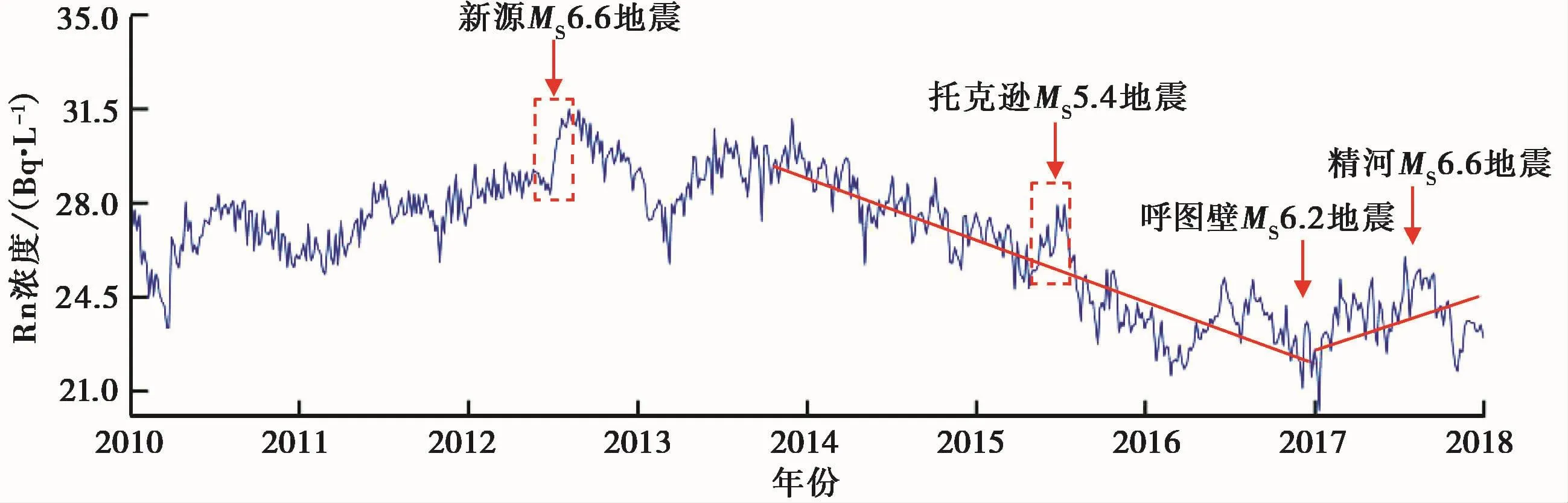

自1983年以來水Rn資料有明顯的“夏高冬低”年變特征,正常年變幅度為4~10Bq/L。根據(jù)以往震例,中強地震發(fā)生前,Rn濃度異常大多出現(xiàn)在3個月內(nèi),異常形態(tài)多樣,包括階升、大幅波動、趨勢性下降和破年變等異常(張學敏等,2003;地里夏提·克尤木等,2008)。

2013年11月30日該泉Rn濃度出現(xiàn)破年變趨勢性下降變化,2016年2月28日年變形態(tài)恢復正常,12月31日趨勢性下降結(jié)束,變化幅度達10.32Bq/L,異常持續(xù)時間長達1127天,異常結(jié)束后第221天發(fā)生2017年8月9日精河MS6.6地震(圖3)。

圖3 烏魯木齊10號泉Rn濃度5日均值時序曲線

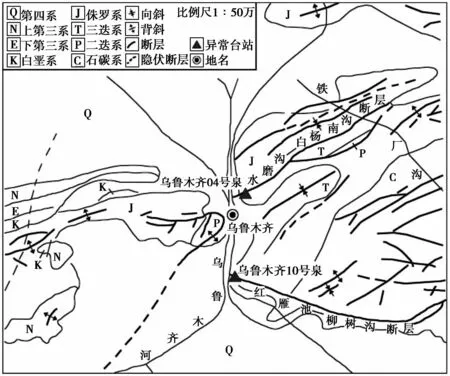

2.2 烏魯木齊04號泉H2濃度

烏魯木齊04號泉在構(gòu)造上處于烏魯木齊山前拗陷帶水磨溝背斜北翼,NE向延伸的水磨溝-白楊南溝斷裂與一近SN向分支斷裂在溫泉區(qū)交匯。含水層為二疊系油頁巖、硅質(zhì)砂巖層(李新勇等,2014)。H2濃度觀測始于1982年,歷史震例顯示,H2濃度異常多表現(xiàn)為高值突跳,最大異常量為背景值的10倍之多,且多在高值或高值轉(zhuǎn)折恢復到背景值的過程中發(fā)震(韓桂紅等,2017)。

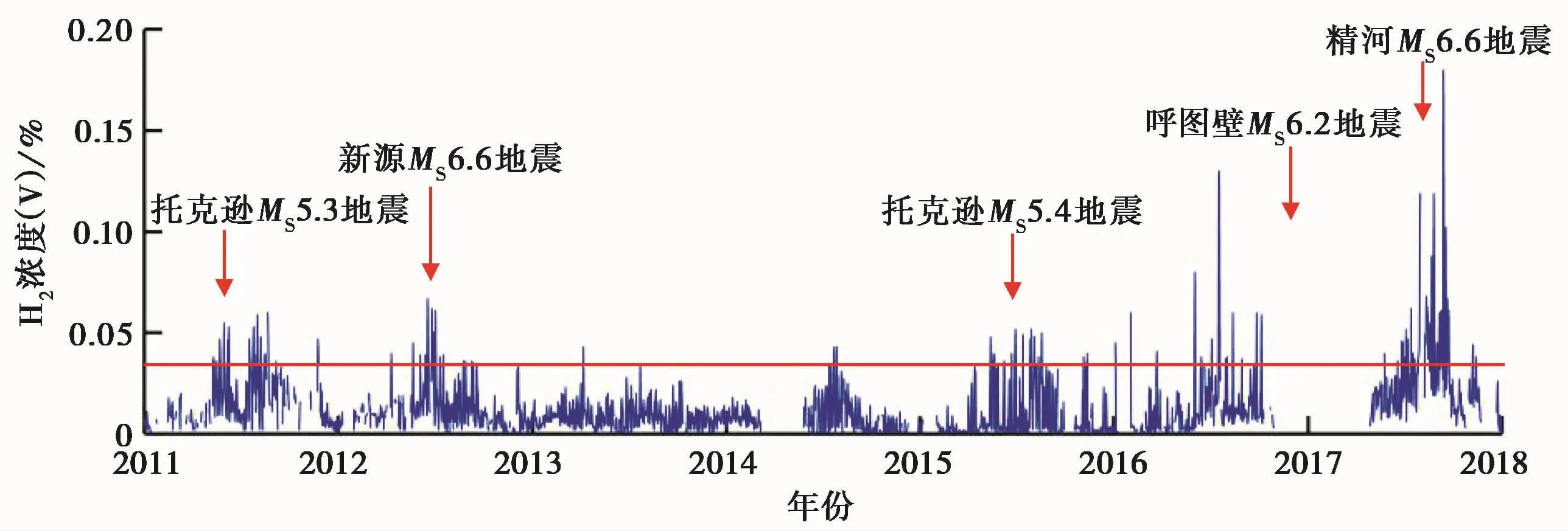

2017年4月28日該泉檢出H2,6月26日測值逐漸增大,偶有突跳,呈現(xiàn)出活動增強的跡象,7月27~31日,H2濃度連續(xù)出現(xiàn)大幅高值突跳異常變化(異常閾值線為0.033%(V)),8月9日震中距383km的精河縣發(fā)生了6.6級地震,震后H2濃度測值持續(xù)增大,至9月13日達到最大值0.18%(V),之后逐漸恢復,至9月24日異常結(jié)束(圖4)。

圖4 烏魯木齊04號泉H2日值時序曲線

2.3 烏蘇艾其溝泥火山

烏蘇艾其溝泥火山在構(gòu)造上位于準葛爾南緣斷裂與亞瑪特斷裂的交匯部位(高小其等,2015a)。從艾其溝泥火山所噴發(fā)的氣體和水質(zhì)等成分來看,氣、液都來源于地殼深部(王海濤等,2014)。自2013年11月開始觀測以來,在距其300km范圍內(nèi),發(fā)生了多次中強以上地震,震前均出現(xiàn)了明顯的“背景值—噴涌增大—減小—背景值”的宏觀異常變化現(xiàn)象。

2017年1月1日該點出現(xiàn)液面上升,明顯可見泥火山流出泥漿的痕跡,之后噴涌量不斷增大,達到觀測以來最劇烈的噴涌程度,這種現(xiàn)象持續(xù)至2017年8月9日精河MS6.6地震發(fā)生,地震后艾其溝泥火山仍在間歇性活動,直至2017年9月17日結(jié)束(圖5)。

2.4 阜康05號井動水位

圖5 烏蘇艾其溝泥火山噴涌量變化

阜康05號井在構(gòu)造上處于北天山博格達山山前拗陷帶的古牧地背斜軸部,含水層為侏羅系砂巖、泥巖和粉砂巖(高小其等,2001)。自1978年開始水位觀測以來,該井多次在地震前(后)發(fā)生油井噴涌現(xiàn)象,最大噴射水柱高度可達10m以上,先噴后降,最大降幅超過10m以上。研究表明,井噴后3~6個月發(fā)震的可能性較大,其中,優(yōu)勢發(fā)震時間為 3個月(高小其等,2006b)。

2017年6月19日該井水位出現(xiàn)快速下降,26日再次出現(xiàn)快速“上升—下降”變化并伴隨大量氣體釋放,之后持續(xù)波動下降。因水位探頭露出水面,7月25日下放探頭至泄流口下7m處,測值恢復正常波動變化,8月9日精河MS6.6地震發(fā)生后下降速率進一步減緩,于9月14日結(jié)束,變化幅度達5.96m(圖6)。

圖6 2017年阜康05號井水位時值時序曲線

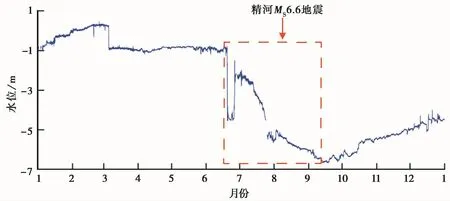

2.5 博樂32號井靜水位

博樂32號井在構(gòu)造上處于EW向延伸的博爾塔拉隱伏斷裂附近。含水層為古生代晚期肉紅色粗粒花崗巖(圖7)。該井自2008年5月正式用于觀測,歷史上無震例對應。2013年該井資料正式錄入前兆數(shù)據(jù)庫以來,水位測值呈趨勢性下降變化,至2017年6月1日出現(xiàn)年變畸變,開始轉(zhuǎn)折上升,持續(xù)63天后于精河MS6.6地震發(fā)震前6天異常結(jié)束。

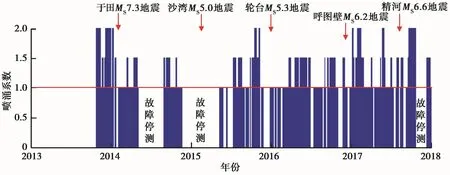

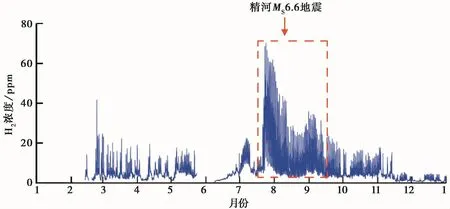

2.6 伊寧2號井斷層氫

伊寧2號井是一個水位和水溫綜合觀測點,在構(gòu)造上處于伊犁盆地北緣斷裂南部。含水層為石炭系棕紅色粗面安山巖。斷層氫觀測點在該井綜合觀測點旁邊,為2017年2月新增的觀測手段,資料處于積累階段。自觀測開始,測值在20ppm背景值范圍內(nèi)波動,直至7月23日開始出現(xiàn)高值波動變化,最大變幅為45.8ppm,之后測值逐漸降低,精河MS6.6地震后32天恢復至背景值(圖8)。

圖7 博樂32號井水位時值時序曲線

圖8 2017年伊寧2號井斷層氫時值時序曲線

3 異常特征分析

3.1 時間特征

從時間分布來看,震前地下流體異常以1~8個月的異常為主,出現(xiàn)異常的7個測項中有6個異常出現(xiàn)在2017年,約占85.7%。異常的起始、結(jié)束時間具有階段性,僅烏魯木齊10號泉Rn濃度異常出現(xiàn)在震前45個月,結(jié)束于震前8個月,其他異常均出現(xiàn)在震前8個月內(nèi),且突出表現(xiàn)為震前3個月內(nèi)的短期異常。除博樂32號井水位年變畸變異常在震前6天結(jié)束,其余異常震后才結(jié)束(圖9)。

3.2 空間演化特征

從空間分布來看,在距精河MS6.6地震震中400km范圍內(nèi)新疆地下流體監(jiān)測測項共有51個,其中,7個測項在震前出現(xiàn)異常,約占13.7%,說明精河地震對應的異常項數(shù)較少。震前異常分布在距震中150km以內(nèi)和380km以外,震中距為150~380km的其他流體監(jiān)測點無異常出現(xiàn),表現(xiàn)出空間分布的不均一、不連續(xù)性,且異常出現(xiàn)時間與震中距間的關系不明顯,呈現(xiàn)一定的“場兆”效應(高小其等,2006a)。異常點所在的局部構(gòu)造均表現(xiàn)出近EW走向的特點,反映出北天山地區(qū)EW向構(gòu)造較為活躍,異常受斷層走向控制明顯。

圖9 精河地震前地下流體異常時間進程

3.3 形態(tài)特征

研究歷史震例發(fā)現(xiàn),異常形態(tài)特征具有明顯的重現(xiàn)性。如烏魯木齊新10泉 He濃度(圖2)在中強地震前多次呈現(xiàn)“大幅上升—下降”異常形態(tài)(高小其等,2002);烏魯木齊04號泉H2在中強地震前表現(xiàn)為高值異常,異常形態(tài)為突跳上升(圖4);烏蘇艾其溝泥火山(圖5)在6級地震前噴涌量明顯增大(王道,2000)。這3項異常在精河 MS6.6地震前出現(xiàn)同樣的異常形態(tài),對于地震的時、空、強判定有一定的指示意義。

博樂32號井水位、伊寧2號井斷層氫異常屬于觀測以來首次出現(xiàn)的前兆異常,異常特征及震例信息有待積累。烏魯木齊新10泉Rn濃度和阜康05號井水位異常雖然對應了此次精河MS6.6地震,但該異常變化與以往震例異常的形態(tài)特征不同,其動態(tài)特征及異常成因有待進一步研究。

4 討論

地震的孕育、發(fā)生一般被認為是震源區(qū)及其鄰近區(qū)應力、應變的積累、釋放的過程(梅世蓉等,1993)。根據(jù)巖石力學實驗,當?shù)貧ぬ厥獠课簧系膽?應變達到地殼的極限值而產(chǎn)生破裂面滑動之前,巖石內(nèi)部存在非穩(wěn)態(tài)破裂過程(張國民等,2001)。精河MS6.6地震前,天山中段9套鉆孔應變資料中有5套(分別為尼勒克、新源、鞏留、小泉溝、巴侖臺等分量鉆孔應變)出現(xiàn)不同程度的前兆異常現(xiàn)象(圖10),異常特征表現(xiàn)為壓縮-拉張、壓縮速率變快、高頻抖動信息、壓性脈沖及壓性臺階等變化,這與巖石力學實驗結(jié)果相吻合(趙彬彬等,2017),說明天山地區(qū)區(qū)域構(gòu)造應力水平較高。

當?shù)叵聭Α儼l(fā)生變化時,由于不同巖性含水層的彈性模量不同,地下水與地下深層氣體的物理化學動態(tài)平衡狀態(tài)被打破(李圣強等,1998;王博等,2017)。烏魯木齊10號、04號泉所在位置斷裂發(fā)育(圖11),相互交匯,對周圍應力變化反應靈敏。溶解氣體在震前出現(xiàn)大幅度的異常變化,表明了孕震過程中的區(qū)域應力、應變過程使斷層或巖石裂隙封閉性改變,促使深部富集的氣體隨深部地熱水向地表淺部加速運移(魚金子等,1998;Woith et al,2013),從而形成 He、H2濃度測值增大的異常。

圖10 部分鉆孔應變異常

泥火山是在特定地質(zhì)構(gòu)造及水文地質(zhì)環(huán)境下產(chǎn)生的一種構(gòu)造流體地質(zhì)現(xiàn)象(王道,2000)。當?shù)貙邮艿降叵聣毫r,比較松軟的物質(zhì)就會沿著裂縫或斷層上升,并在地下水或天然氣的挾帶下穿透地表噴出,將攜帶的泥沙等濺落到地面,形成泥火山(劉嘉麒,2003)。北天山泥火山均處于背斜軸部,背斜軸部巖層常常較為破碎,有許多裂隙或斷層,為泥漿的上涌提供了通道(楊曉芳等,2014)。在通常情況下,泥火山噴發(fā)具有一定的準周期性,當區(qū)域地殼構(gòu)造應力不斷增強時,封閉構(gòu)造中巖石的孔隙壓力逐漸增大,當壓力達到泥火山噴發(fā)條件時,泥火山就打破原有周期而重新活動,這也是地震前泥火山活動增強的一個可能原因。但由于泥火山活動與地震間的關系可能相當復雜,目前,很難用某一種簡單的模式對其加以總結(jié)或科學解釋(高小其等,2015b)。

圖11 烏魯木齊04、10泉地質(zhì)構(gòu)造(據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)地震局(2005)修改)

5 結(jié)論

對精河MS6.6地震前地下流體前兆異常特征進行研究,并分析和討論了異常成因,得出如下結(jié)論:

(1)精河地震對應的異常項數(shù)較少,約占13.7%。7項異常中以震前1~8個月的異常為主,異常持續(xù)時間具有階段性。

(2)空間上,出現(xiàn)前兆異常的臺站分布不均一、不連續(xù),異常出現(xiàn)時間與震中距間的關系不明顯。

(3)異常形態(tài)特征具有明顯重現(xiàn)性。烏魯木齊10號泉He、烏魯木齊04號泉H2和烏蘇艾其溝泥火山異常與以往震例的異常形態(tài)相同,對地震的時、空、強判定有一定的指示意義。

(4)博樂32號井水位、伊寧2號井斷層氫異常屬于觀測以來首次出現(xiàn)的前兆異常,異常特征及震例信息有待積累。烏魯木齊10號泉Rn和阜康05號井水位異常雖然對應了此次精河地震,但該異常變化與以往震例異常的形態(tài)特征不同,其動態(tài)特征及異常成因有待進一步研究。

(5)基于異常臺站的基礎資料,結(jié)合前人的研究成果分析認為,區(qū)域構(gòu)造應力、應變的變化是深部氣體逸出和泥火山噴涌的主要原因。

致謝:本文在撰寫過程中,得到了新疆維吾爾自治區(qū)地震局朱成英、張濤和梁卉的幫助,在此一并表示感謝。同時感謝審稿專家對本文提出的寶貴意見。