改革開放以來我國生豬產地空間分布演變研究

郭利京黃振英仇煥廣

(1.安徽財經大學,安徽 蚌埠 233030;2.中國人民大學,北京 100872)

引言

生豬產地布局是生豬生產在空間上的表現形式[1]。2005年胡浩提出我國生豬產地由“自然性布局向經濟性布局轉變”,開啟生豬空間分布研究[2]。學者對生豬生產關注點由此從“what exists”轉向“what exists where”,生豬空間分布研究受到廣泛關注[3]。當前,我國是世界生豬生產和豬肉消費大國,2017年生豬年出欄量、人均豬肉消費量分別是1978年的4.4倍和2.8倍。

耕地是生豬規模化養殖過程中不可忽視的要素投入。首先,發達國家經驗及我國實踐均表明,規模化養殖中產生的糞尿、污水不便遠距離、長時間運輸,只有實施種養結合,將規模化生豬養殖與一定耕地面積的種植業結合,將糞尿、污水轉化為有機肥實施就近還田,才能解決生豬養殖中的環境污染問題[4]。其次,生豬養殖需要耗用大量玉米、豆粕等飼料,而飼料生產需占用一定面積耕地。因此,解決生豬養殖環境污染問題,實施種養結合,耕地資源不可或缺。農作物生長對氮、磷、鉀等元素吸收能力有限,單位耕地對生豬糞尿等有機肥消納能力有限[5],單位耕地生豬承載能力并非越多越好,生豬養殖規模必須與耕地承載能力相適應。因此,在資源環境約束趨緊、生豬產地轉移、養殖規模化背景下,從耕地生豬承載量視角研究生豬產地空間布局及其適宜性更具現實意義。

改革開放以來我國開展多次農業普查工作,積累大量生豬生產數據,這些數據展現了生豬生產狀況,也富有產地布局演變之下的經濟內涵。周成虎認為,地理信息發展為研究生豬產地空間演變提供可能,特別是為借助GIS技術研究耕地生豬承載量空間分布問題提供便利[6]。本文利用GIS技術,選用耕地生豬承載量和生豬集散指數等指標,分析改革開放以來我國生豬產地布局、耕地生豬承載量空間格局及區域集聚變化,厘清生豬產地分布集聚特征及時空演變規律,為從源頭上治理生豬養殖環境污染問題,引導生豬產地合理有序移動,實現生豬業可持續發展提供理論參考。

一、數據來源及研究方法

(一)數據來源

考慮數據可得性和分析對稱性,將改革開放以來分為兩個時期,即改革開放前20年(1978—1998)和改革開放后近 20年(1998—2015)。因港澳臺數據缺失,本文選擇中國大陸31個省(市、區)1978年、1998年和2015年三個年份生豬年出欄量和耕地面積,分析不同時期生豬產地布局、耕地承載量空間演變情況,數據來源于《中國畜牧業統計年鑒》《中國農村統計年鑒》。ArcGIS分析中國行政區劃圖基礎底圖,來源于國家測繪地理信息局標準地圖服務網站,底圖無修改。

(二)研究方法

1.洛倫茲曲線及基尼系數。描繪各省(市、區)生豬年出欄量累計百分比和耕地面積累計百分比對應關系得到洛倫茲曲線,用于研究生豬和耕地面積之間的分布問題。基尼系數是根據洛倫茲曲線計算獲得的衡量生豬-耕地分布均衡程度指標。計算公式如下:

(1)式中:Gt為t時期基尼系數,uti和pti分別為t時期i省(市、區)耕地面積、生豬出欄量占全國同時期耕地面積總量和生豬出欄總量比重;Dti為t時期i省(市、區)累計生豬比重;n為省(市、區)數量。

2.耕地生豬承載量及變化。各地區自然條件、人口、耕地等資源稟賦不同,導致耕地生豬承載量空間分布顯著差異[7]。相對于生豬年出欄總量,由于各省(市、區)面積相差較大,耕地生豬承載量不僅反映各行政單元生豬養殖密度,而且能直觀表征單位耕地生豬糞尿消納能力。另外,耕地生豬承載量分級變化無法定量統計各個省(市、區)生豬年出欄量絕對數量變化。因此,本文采用某一省(市、區)t+1時期耕地生豬承載量相對t時期耕地生豬承載量變動百分比,以反映同一省(市、區)各行政單元生豬年出欄總量變動情況。計算公式為:

(2)式中:Ai,t為t時期i省(市、區)耕地生豬承載量增減幅度;ri,t+1和ri,t分別為t+1和t時期i省(市、區)耕地生豬承載量。

3.生豬集散指數與生豬產地移動。耕地生豬承載量無法直接衡量各省(市、區)相對于全國平均耕地生豬承載量集聚變動程度,更不易展示生豬集聚程度變化情況。為此,本文在耕地生豬承載量基礎上引入應用生豬集散指數(Distribution index of distribution,DID),即t時期i省(市、區)耕地生豬承載量與同期全國耕地生豬承載量平均值比值。計算公式如下:

(3)式中:DIDi,t為t時期i省(市、區)生豬集散指數;ri,t和Rt分別為t時期i省(市、區)耕地生豬承載量和同期全國耕地生豬承載量平均值。

為明確i省(市、區)生豬分布是一個集聚過程還是相對疏散過程,本文引入生豬產地移動指數(Change of origin,CO),即i省(市、區)相鄰兩個時期生豬集散指數差值,反映生豬產地動態變化。計算公式為:

(4)式中:COi,t為t時期i省(市、區)的生豬產地移動指數;DIDi,t+1和DIDi,t分別為i省(市、區)在t+1和t時期生豬集散指數。

二、我國生豬空間分布總體狀況

描繪t時期各省(市、區)生豬年出欄量累計百分比和耕地面積累計百分比對應關系,即得到生豬-耕地洛倫茲曲線(見圖1)。

從圖1可知,1978年、1998年和2015年我國生豬-耕地洛倫茲曲線弧度逐漸遠離絕對均衡線,表明改革開放以來生豬-耕地洛倫茲曲線弧度不斷增大,而且三個年份基尼系數分別為0.44、0.47和0.49,說明31個省生豬出欄量(市、區)空間分布不均衡性逐年提高,改革開放近40年間我國生豬空間分布由相對分散變為相對集中,空間上逐漸趨于集聚,1998年后生豬空間集聚趨勢加快。究其原因,主要是進入新世紀以來,擴大生豬養殖規模、改善飼養設施和養殖技術,尤其是2007年之后,城市化快速推進、環境規制趨嚴,直接促使生豬產地開始向中西部糧食主產區和資源富集區轉移。

圖1 我國生豬-耕地洛倫茲曲線

三、我國生豬空間分布地域格局演變

(一)耕地生豬承載量空間分布變化

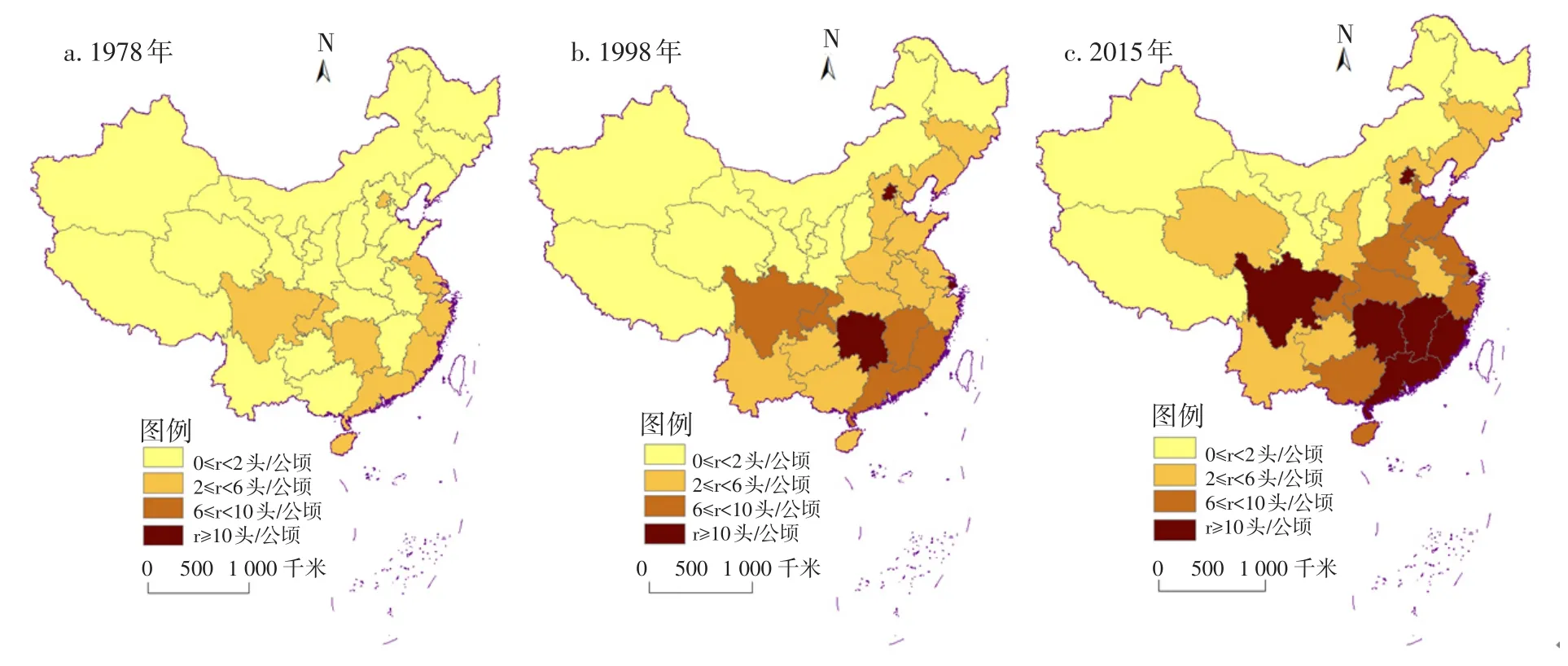

1.耕地生豬承載量分級。合理的耕地生豬承載量分級可以更清晰地展現生豬分布地理特征和空間差異。本文以自然間斷點分級法(Jenks)為分類依據[8],將耕地生豬承載量指數(r)分為4級:r≥10頭/公頃,6≤r<10 頭/公頃,2≤r<6 頭/公頃,0≤r<2頭/公頃(見圖2)。

圖2 我國耕地生豬承載量演變

2.生豬空間分布特征。由圖2可知,改革開放近40年來我國生豬產地空間分布不斷擴大,由東南、西南的水稻種植區向華中、華北、東北的小麥和玉米等糧食主產區不斷轉移。具體而言,1978年除北京外,我國生豬主產區主要位于南方水稻種植區,如東南地區的江蘇、上海、浙江、福建、廣東、湖南和西南地區的四川(包括重慶),其耕地生豬承載量介于2~6頭/公頃之間,在耕地可承載范圍之內,不存在環境污染風險。1998—2015年,隨著養殖規模擴大和技術改善,自然環境對生豬生產的約束不斷弱化,生豬產地開始向西南(云南、貴州)、華中(河南、湖北)、華北(河北、山東)、東北地區(吉林、遼寧)移動;同時,生豬年出欄量迅速增加,多數省(市、區)耕地生豬承載量發生較大幅度上升,由1978年(2-6)頭/公頃,增加到2015年(6-10)頭/公頃,甚至更高。2015年位于東南水網密集區的廣東、福建、江西、湖南,西南的四川及北京、上海等省(市、區)耕地生豬承載量已經超過14頭/公頃,接近耕地生豬承載量無污染上限。

從全國范圍而言,因各地自然環境、人口、市場等差異較大,耕地生豬承載量東、中、西部之間差異顯著。但總體而言,此種差異主要受自然環境和社會經濟條件影響和制約。氣候、耕地、水資源等自然資源適宜,東南沿海、西南、華中、華北地區等省市生豬年出欄數量較多,耕地承載量較大;西北地區、黃土高原、東北地區等自然條件差、人口稀少地帶生豬數量較少,耕地承載量小。改革開放以來,城鄉居民收入快速提高、地區間交通條件的完善,導致東南、西南、華中、華東地區生豬養殖數量多而耕地承載量大,西部自然條件差、人口少、交通落后及欠發達地區生豬年出欄量少而耕地承載量小[9]。

(二)耕地生豬承載量空間變化

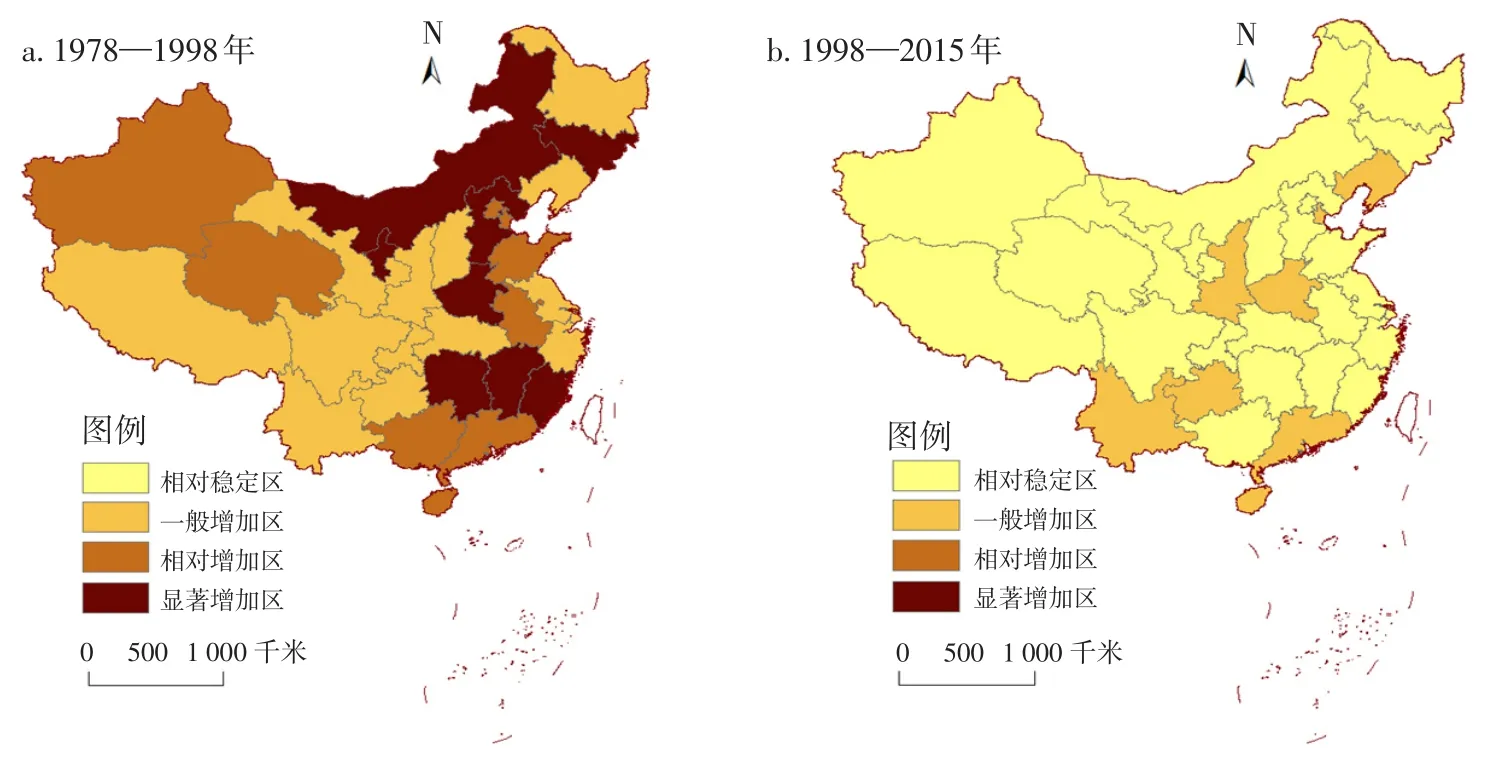

1.耕地生豬承載量增減幅度分級。依據公式(2),以1978年、1998年和2015年為時間點,將同一省(市、區)相鄰兩期耕地生豬承載量相減,并以自然間斷點分級法(Jenks)為分類依據,將耕地生豬承載量增減幅度(Ait)劃分為4類:顯著增加區(A>260)、相對增加區(185<A≤260)、一般增加區(70<A≤185)和相對穩定區(A≤70)。

2.耕地生豬承載量空間變化。依據耕地生豬承載量增減幅度(Ait)劃分標準,將1978—1998年、1998—2015年耕地生豬承載量增減幅度(Ait)分類,統計耕地生豬承載量區域變化(見表1),并生成專題地圖(見圖3)。

表1 耕地生豬承載量增減幅度變動

圖3 改革開放以來耕地生豬承載量空間演化

由表1耕地生豬承載量增減幅度變動可知,1978—1998年生豬增加成為普遍現象。顯著增加地區和相對增加地區所占耕地比例分別為26.90%、42.20%,生豬出欄量占比分別為34.52%和46.16%,兩者合計占生豬出欄總量80.68%。由圖3可知,1978—1998年耕地生豬承載量顯著增加區域為東南地區的福建、江西、湖南,華北地區的河南、河北,東北地區的內蒙古、遼寧。相對增加地區位于東南的廣東、廣西、海南,華東的安徽、山東,西北的新疆、青海。一般增加區域分布則相對分散。

與1978—1998年相比,1998—2015年耕地生豬承載量相對穩定,為該時期主要特征。這時期耕地生豬承載量沒有出現顯著增加區和相對增加區。一般增加區所占耕地比例為27.30%,生豬出欄量所占比例為32.68%,后者大于前者,表明該類型多是耕地生豬承載量較高的省(市、區)。生豬相對穩定地區耕地占比高達72.70%,而生豬出欄量占比為67.32%,后者小于前者,說明該類別多是耕地生豬承載量相對較小的省(市、區)。從空間分布來看,一般增加地區主要位于東南地區的廣東、海南,西南地區的云南、貴州,華中的河南,西北的陜西、東北的遼寧和華北的天津。

從改革開放前后20年耕地生豬承載量變化對比可知,在近40年的時期內,我國各省(市、區)耕地生豬承載量由普遍增加向趨于穩定轉變。1978—1998年我國生豬養殖總體處于快速發展時期,特別是經歷1984年生豬市場化改革后,各地區生豬養殖普遍增加。同時,此時期生豬養殖收入占農村居民總收入比例較高,農村養殖戶生豬生產積極性提高,各地區生豬年出欄量增加迅速;1998年后,城市化進程加快,環境保護趨嚴,生豬養殖機會成本增加,城鄉居民豬肉需求及我國生豬生產趨于穩定,致使該時期各地區耕地生豬承載量增幅有限[10]。

四、生豬空間分布集散變化

(一)生豬產地空間集散變化

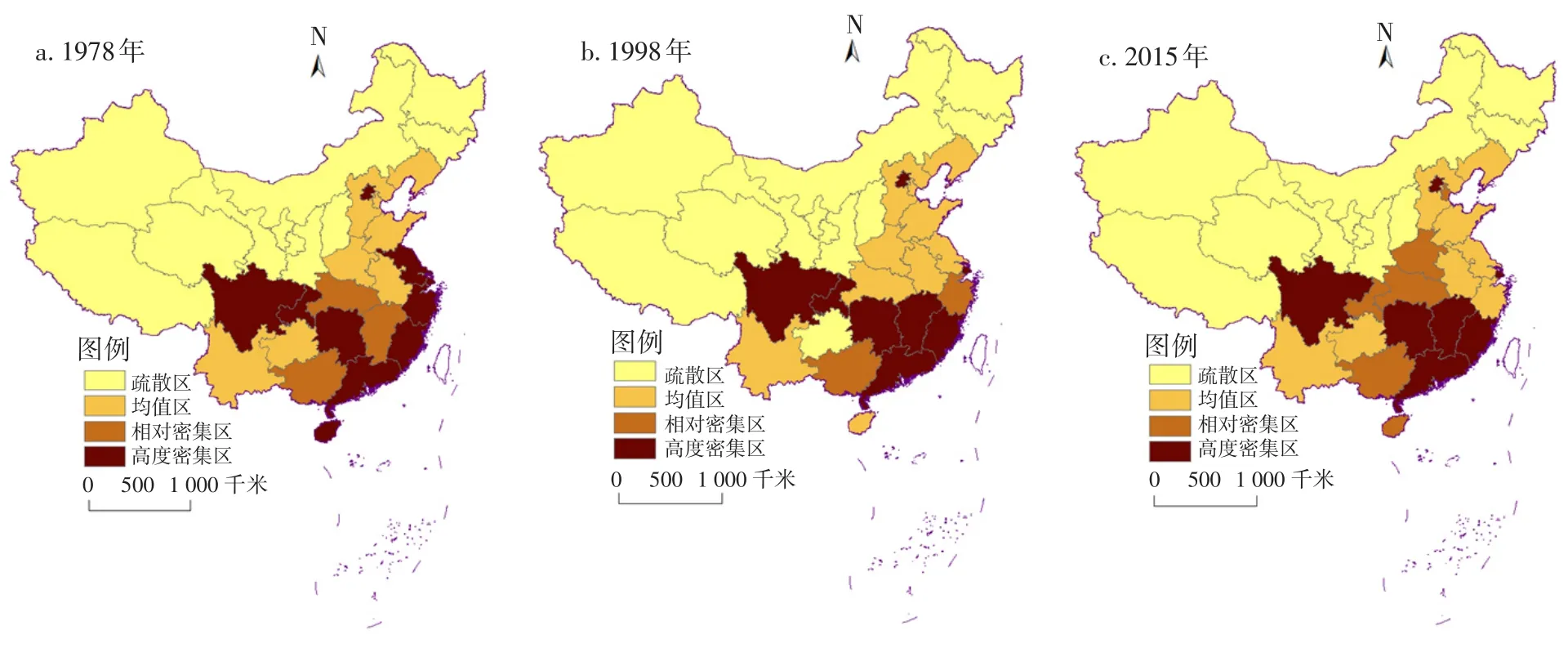

1.生豬集散指數分級。由公式(3)計算各省(市、區)生豬集散指數,依據自然間斷點分級法(Jenks)和生豬區域分布特征,將各省(市、區)生豬集散指數分為4級:高度密集區(DID>1.66)、相對密集區(1.28<DID≤1.66)、均值區(0.57<DID≤1.28)、較疏區(DID≤0.57)。

2.生豬空間集散指數分布特征。依據生豬集散指數分級標準,統計生豬集散情況(見表2),并生成專題地圖(見圖4)。

表2 生豬集聚度分級統計分析

圖4 耕地生豬承載量集聚度分級

就統計情況(見表2)而言,1978—1998年生豬高度密集區、相對密集區、均值區和疏散區行政單元數量基本穩定,說明該時期生豬產地未發生較大改變,生豬增長主要是普遍增長。與1978年相比,1998年生豬均值區所占耕地面積和生豬年出欄比例進一步提高,生豬高度密集區和疏散區行政單元數量基本一致。與1998年相比,2015年生豬高度密集區由5個增加至7個,以13.57%的耕地面積,集聚31.65%的生豬年出欄量;而生豬均值區耕地面積和生豬出欄比例,與1998年相比由30%以上下降到20%左右,下降近10個百分點。因此2015年生豬疏散區耕地面積和生豬出欄量占比變化不大。

就空間分布(見圖4)而言,1978年生豬高度密集區主要集中在南方水稻種植區,具體包括:西南的四川(包括重慶),東南的上海、江蘇、浙江、福建、廣東(包括海南)、湖南,以及華北的北京市;廣西、湖北、江西為生豬相對密集區。西北和東北的部分省區是生豬疏散區。與1978年相比,1998年江蘇、浙江、海南省(市、區)由生豬密集區變為相對密集區或均值區,而江西則由生豬相對密集區成為生豬密集區,湖北由生豬相對密集區成為生豬均值區,其他地區生豬耕地承載量集聚分布基本穩定;2015年,生豬高度密集區主要分布在東南地區的廣東、福建、江西和西南地區的四川、重慶等水稻主產區,以及北京市、上海市。河南、湖北、重慶、廣西為生豬相對密集區,西北、東北等地區仍然為生豬疏散區。

因此,改革開放近40年來耕地生豬承載量高度集聚區主要位于南方水稻種植區的現狀,并未發生較大變動。此與單純采用生豬出欄比重指標分析生豬產地移動方法所得結論不同[2]。因此,隨著公眾環境意識覺醒和環境規制不斷強化,僅用生豬出欄量比重指標而忽視單位耕地生豬承載量的分析有待改進。

(二)生豬產地空間移動

1.生豬產地移動分級。在豬肉市場需求和生豬年出欄量增長穩定前提下,產地分布變化可以展示生豬生產在地理空間上的流入(集聚)或流出(疏散)過程。為進一步明確生豬產地變動過程,依據自然間斷點分級法(Jenks)將生豬產地移動指標分為3類:流入區(CO≥0.25),穩定區(-0.28≤CO<0.25),流出區(CO≤-0.28)。

2.生豬產地移動時空演變。依據生豬產地移動指標分級標準,統計1978-1998年和1998-2015年我國生豬產地移動情況(見表3),并生成專題地圖(見圖5)。

從表3可見,1978-1998年生豬產地穩定區占絕對比例,其中行政單元為18個、耕地所占比例為61.27%、生豬年出欄比例為40.85%;生豬流入區和流出區行政單元、耕地占比、生豬占比分別為6個、18.74%、31.53%和7個、19.99%、27.62%,大致相近;與1978—1998年相比,1998—2015年生豬流入、流出現象頻繁,生豬穩定區省市數量、耕地占比基本穩定,為17個、61.17%,生豬出欄量占比則由40.85%增加至47.79%;生豬產地流入區變化明顯,其行政單元由6個增加至10個,耕地面積、生豬占比均增加10個百分點左右。生豬產地轉出區則下降幅度較大,行政單元個數減少至4個,其耕地和生豬占比均下降15個百分點左右。

表3 生豬產地轉移情況

從不同時期生豬產地的移動空間分布看,1978—1998年生豬產地轉入區主要位于東南地區的福建、江西、湖南、海南,西南地區的重慶,華北地區的河北,該類別耕地生豬承載量增加幅度高于同期全國平均水平,表現為生豬流入區。生豬流出區則主要分布于改革開放前20年生豬養殖大省四川及經濟發展迅速的江蘇、浙江三省;其他大部分省(市、區)屬于生豬生產穩定區;與1978—1998年相似,1998—2015年生豬流入和流出同時出現。在空間分布上,生豬流入區主要包括東南地區的廣東、海南,西南地區的云南,華中地區的河南、湖北,以及華北、東北的天津和遼寧。而生豬流出區主要是前期生豬養殖密度較高的湖南及經濟發達的浙江和北京。綜合而言,改革開放近40年我國生豬產地流入和流出頻繁,生豬產地轉入區主要環繞生豬流入區分布,1998年以后生豬產地呈現向華中、東北、西南移動的趨勢。未來20年隨著我國生豬養殖規模化進程加速推進、環境規制的不斷強化,生豬產地移動現象還會進一步強化[11]。

圖5 不同時期生豬產地的移動

五、結論及政策建議

基于中國大陸31個省(市、區)1978年、1998年、2015年生豬年出欄量和耕地面積數據,利用洛倫茲曲線、基尼系數和耕地生豬承載量等指標分析改革開放以來我國生豬產地空間分布和和集聚變化情況。結論如下:

(1)改革開放近40年來,我國生豬空間分布由分散變為相對集中,在空間上逐漸趨于集聚。特別是1998年以后,伴隨生豬養殖規模的擴大、飼養設施和養殖技術的改善,環境規制愈發趨嚴,生豬空間集聚趨勢加快。(2)就全國范圍而言,由于各地區耕地、人口、市場等自然環境和社會經濟條件差異較大,東、中、西部地區間耕地生豬承載量呈現出較大差異。東南沿海、西南、華中、華北地區等省市生豬年出欄量較多,耕地承載量大;西北地區、黃土高原、東北地區等自然條件差、人口稀少地區生豬年出欄量較少,耕地承載量較小。(3)我國生豬產地流入和流出頻繁,華中地區、華北地區、東北地區、西南地區是生豬產地的轉入區,而前期生豬養殖密集較高的四川、湖南,以及經濟發達的江蘇、浙江、北京、上海等省市為生豬流出區。

未來20年隨著我國生豬養殖規模化進程加速推進、環境規制日益趨嚴,生豬產地移動現象還將進一步加劇。生豬主產地將從經濟發達的南方水網密集區向華中、華北、東北等糧食主產區轉移,有利于實施種養結合,避免環境污染問題。生豬產地由生長條件比較適宜的南方水網區轉移到氣候條件較差的北方區,則可能降低生豬生產的穩定性,增大生豬供給及市場價格的波動幅度。因此,為穩定國內生豬生產,公共部門應采取預防性和前瞻性措施:(1)提高不同自然環境下生豬生長適應能力的技術研發,增強不同產地生豬生產穩定性;(2)適當控制轉入地生豬養殖規模,使生豬養殖數量與當地農業生產耕地的畜禽糞便承載能力相適應,杜絕生豬產地轉移中“污染天堂效應”的存在;(3)重視生豬及豬肉產銷運輸制度建設。針對改革開放以來持續出現生豬產地北移,人口南遷現象,為降低生豬及豬肉運輸中市場及疫病風險,應當構建長效運輸機制,保障生豬及豬肉產銷在時間、空間上的穩定。