弱膠結類巖石細觀結構參數與其宏觀力學行為的關聯性研究進展

宋朝陽 寧方波

(1.煤炭科學研究總院建井研究分院,北京100013;2.北京科技大學土木與資源工程學院,北京100083;3.北京中煤礦山工程有限公司,北京,100013)

巖土問題的復雜性,在很大程度上來自于巖土材料的結構性。弱膠結砂巖大多是由顆粒物質和膠結物質經過壓實作用和膠結物質的膠結作用而成的沉積巖,大量顆粒物質與膠結物質相互膠結、相互作用,多種礦物顆粒和膠結成分組成的多相材料共同構成了復雜結構系統,顆粒物質和膠結物質共同承擔外部荷載[1]。因而,弱膠結類巖石與常規花崗巖等硬巖以晶粒或晶格組成的致密結構不同,與常規認識一般意義的軟巖在力學特性上也不同。弱膠結類巖石內部存在的顆粒界面、膠結物質、微裂紋和空洞等形式的缺陷導致其為典型的特殊各向異性非均質材料[2-5],其非連續性的細觀結構特征決定了強接觸耗散的結構特性[6]。因此,弱膠結類巖石是典型的多尺度復合材料,由細觀或宏觀等不同的結構尺度與層次經過復雜的空間組合而形成,涉及多個物理、力學及其耦合領域。如何建立弱膠結類巖石的宏觀力學性能以及微細觀結構組織參數之間的關系,是弱膠結類巖石研究的重點,也是弱膠結類巖石研究的核心目標之一。

基于巖石細觀力學的發展和研究巖石細觀設備的應用,很多科學家將一些非線性理論,如分形理論、混沌、災變理論及重正化理論用來研究其機理[7-10]。研究弱膠結類巖石細觀構造參數對其力學強度的影響,其細觀構造表征因素主要有:各個成分的體積百分數和力學性質、礦物顆粒的尺寸和形狀、膠結物質成分和強度、顆粒物質和膠結物質的分布模式、內部缺陷特征等。弱膠結類巖石為典型的由顆粒物質、膠結物質及孔隙3部分組成的膠結顆粒系統,其膠結物質的膠結強度因靜力學性能、動力學性能以及遇水軟化等力學性能起到關鍵的作用,其變形破壞首先是膠結物質的變形破壞,導致砂巖體內顆粒膠結狀態發生改變[11]。在宏觀上主要通過強度特性和穩定性2個方面來表征,其中由于弱膠結類巖石細觀結構的特殊性,可以將巖石的突然破裂歸為穩定性問題,也可以認為是巖石材料結構的類相變問題[3]。弱膠結類巖石在變形破壞過程中砂巖內部顆粒出現明顯的離散特性,以弱膠結砂巖細觀顆粒的接觸特性為例,其臨界狀態主要分為2種類型,一是顆粒之間的膠結物質發生破壞,顆粒接觸狀態由近連續狀態轉變為離散狀態的類相變臨界狀態,此時顆粒和膠結物質形成的結構依然能夠承受荷載,具有一定的抗壓強度,但抗拉強度急劇降低,系統結構在受壓狀態依然具有一定的穩定性;二是顆粒在受力加載過程中由滑移、錯動到快速流動的臨界狀態[12-13],此時顆粒和膠結物質形成的系統結構無論其抗壓強度還是抗拉強度都迅速降低,系統結構的穩定性急劇降低。同時,解釋了在2種臨界狀態發生時,聲發射、紅外輻射以及電阻率特征參數發生明顯變化的現象,但僅僅解釋現象還遠遠不夠,認識世界首先要弄清現象發生的原因和機理,其次是提出的理論模型及其運算法則,且必須通過實踐的檢驗。

因此,本文梳理了弱膠結類巖石宏細觀研究的整體分析思路,總結了現有研究弱膠結類巖石細觀結構的實驗技術及其細觀結構參數的定量選取和表征方法;其次列舉了采取數值計算來研究細觀參數單一變量對宏觀力學性質的研究成果;為表征弱膠結砂巖細觀結構的演化特征,提出了膠結類巖石模型建立必須遵循的基本原則;在研究總結的基礎上,揭示了弱膠結類巖石受力條件下細觀結構演化過程中顆粒接觸特征的演化過程;指出尋求以測試技術手段為基礎的細觀結構演化過程中臨界特征提取與判別方法,以期為研究弱膠結類巖石細觀構造的定量參數與宏觀力學行為的關聯性奠定基礎。

1 弱膠結類巖石宏細觀研究整體分析思路

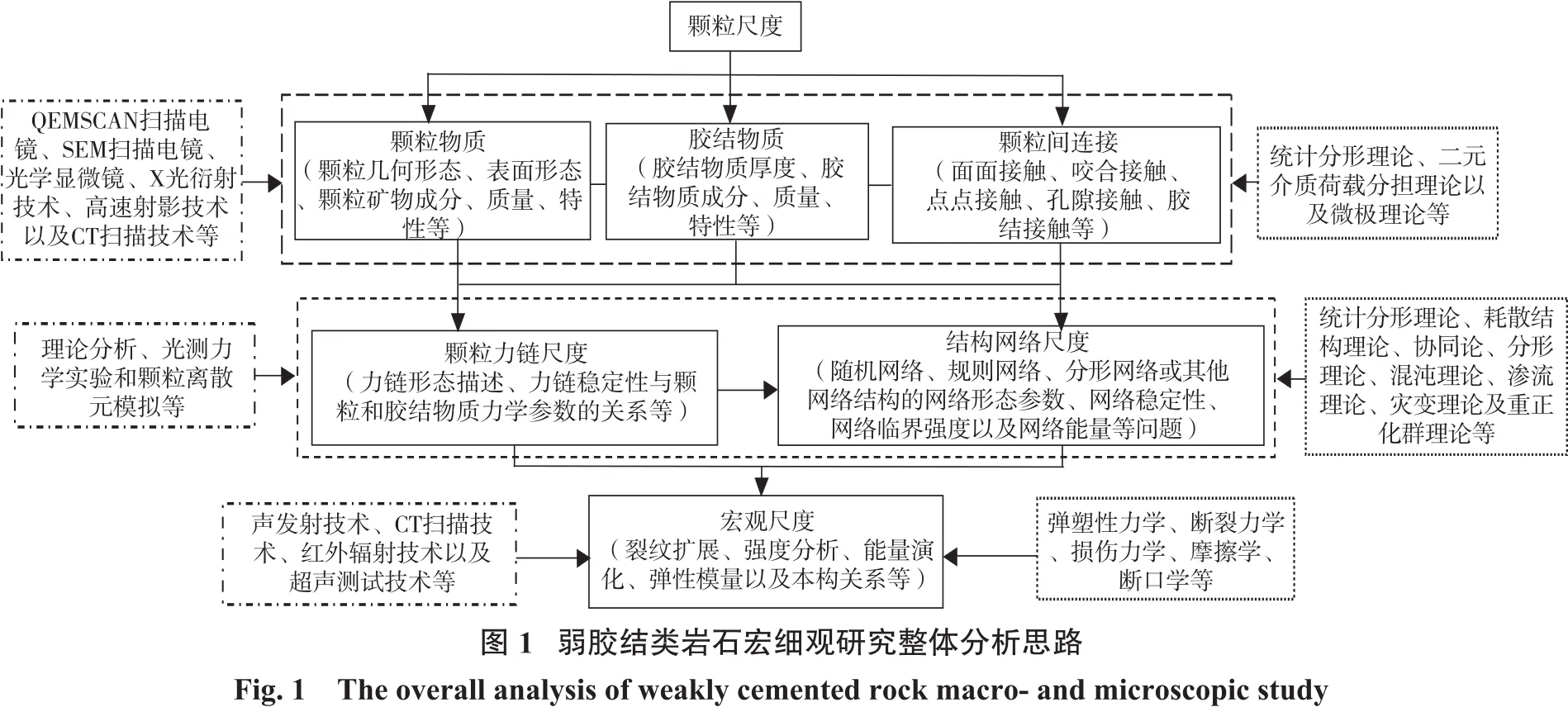

基于微細觀測試技術的發展弱膠結類巖石細觀結構(顆粒尺度)已經變為可觀察層面,在可以觀察的顆粒尺度層面上,物理量以及物理量之間的關系表現出一定的系統特性。已有的大量研究證明了研究尺度是決定理論形式的重要因素,基于這樣的認識,研究者寄希望于提出一種能夠將不同研究尺度上的研究集合起來的新理論,積極尋找不同尺度之間的內在聯系,而不是孤立地研究各個尺度的系統規律及相關理論[14]。因此,本文基于對弱膠結類巖石的研究和思考,給出了弱膠結類巖石進一步研究和拓展的研究思路,如圖1所示。

圖1給出了弱膠結類巖石宏細觀研究的整體分析思路。一方面通過細觀顆粒尺度上的研究逐步發展到常規室內巖石力學實驗尺度,再進一步到工程應用尺度,包括通過細觀顆粒尺度理論的分析去解釋常規室內巖石力學實驗尺度和工程應用尺度上的現象。另一方面通過成熟的常規室內巖石力學實驗尺度和工程應用尺度上的測試技術手段去提取和判別細觀顆粒尺度結構在演化過程中的臨界特征。因此,不同尺度上的不變性和關聯性是進行分析的重點,也是建立細觀和宏觀的基礎和橋梁,在一定程度上解決弱膠結類巖石的結構性問題。

2 弱膠結類巖石細觀結構特征及表征方法

弱膠結類巖石細觀結構試驗是其細觀結構參數的提取、細觀結構特征參數大數據庫建立以及細觀特征表征方法的必要技術手段,是研究其細觀力學機制演化、結構系統演化、細觀模型的建立以及相應的理論研究工作的基礎。因此,弱膠結類巖石材料細觀顆粒連接結構檢測、方法與設備的研發是必不可少的。

2.1 膠結類巖石細觀結構測試技術

目前,觀測巖石細觀結構主要的技術手段為QEMSCAN掃描電鏡[3]、SEM掃描電鏡[3]、光學細觀鏡、X光衍射技術、高速射影技術、T式顯微鏡技術[3]以及CT掃描技術[15-17]等等。通過QEMSCAN掃描電鏡對弱膠結粗粒砂巖進行測試分析結果如圖2所示。

通過圖3可以看到細觀結構主要以不同成分的礦物顆粒(集合體)、膠結物質以及孔隙3部分共同組成了細觀結構系統,顆粒之間主要以粘土膠結物質的膠結作用為主。同時可以測得其礦物成分的含量,如圖3所示。通過SEM掃描電鏡對弱膠結粗粒砂巖進行測試的結果如圖4所示,弱膠結砂巖以顆粒為基本骨架,此骨架結構多孔隙、松散而均勻,細粘粒排列不均勻且隨機分布。粘接粘粒依附在顆粒表面,主要為薄膜狀或在顆粒之間的接觸點上,對顆粒之間的接觸方式起膠結作用。弱膠結砂巖的顆粒排列隨機而缺失結構單元的定向性,顆粒邊界較明顯,顆粒圓度較差,顆粒間為面接觸到凹凸接觸,結構松散,顆粒之間的排列接觸主要以凝聚型為主。同時,通過SEM掃描電鏡的能譜分析還可以定量得到弱膠結粗粒砂巖的元素組成。

通過細觀測試技術可以得到弱膠結類巖石定量的成分分析數據,可以定性地描述其顆粒和膠結物質特征及作用方式。目前,主要以獲得的二維圖像進行后處理的方式對弱膠結類巖石的細觀結構參數進行定量化的提取和表征。

2.2 膠結類巖石細觀結構表征方法

通過掃描電子顯微鏡得到的圖像信息,可以對弱膠結類巖石細觀結構形態進行定量的分析。弱膠結類巖石的細觀結構參數的提取主要是顆粒特征、膠結特征(顆粒間的接觸特征)以及顆粒和膠結物質組成的系統結構的特征三大部分。文獻[17]通過對顆粒個體形態采取簡化方法,對礦物顆粒(礦物集合體)的大小、形狀、分布特征及含量特征等細觀構造參數定量提取,這些研究主要通過統計學的手段研究發現了顆粒的形態雖然是細觀的,但對宏觀力學性質卻有重要的影響[18]。但是,弱膠結類巖石由大量的顆粒膠結而成,顆粒間的膠結程度是影響其宏觀力學性質的關鍵因素。目前,CT技術的引入實現了無擾動、連續三維探測,趙陽升等[15]通過高精度細觀CT試驗技術,測試花崗巖熱破裂特征的細觀研究,鞠楊等[16]分析了單軸壓縮下不同含石率土石混合體變形破壞時的內部細觀結構變化特征。目前以CT技術獲得的實驗和結果數據來看,分析膠結類砂巖微細觀的細節以及單獨顆粒尺度時精度存在局限性。

針對現有測試手段對細觀結構參數提取及其描述方法存在一定的盲目性,在沒有尋找到主控因素的前提下,盲目性是必然存在的,基于大數據概念的迅速發展,在未能獲知那些具體的參數將如何影響弱膠結類巖石宏觀力學性能的前提下,建立弱膠結類巖石細觀顆粒和膠結物質特征參數大數據庫,制定盡可能統一的研究試樣制作標準及特征參數提取或表達的規范,集合大家的研究力量不失為一條有力的研究思路。膠結類巖石顆粒的三維形態、顆粒連接的結構形態以及顆粒和膠結物質組成的系統結構到目前為止還無法進行可靠和準確的測定,特別是直接測定還存在很大的技術困難。

3 弱膠結類巖石細觀結構力學分析

基于弱膠結類巖石材料的細觀結構分析,將弱膠結類巖石的骨架結構分為由顆粒物質和膠結物質2部分組成。弱膠結類巖石細觀結構特征與土的細觀結構有很大的相似性,當然從顆粒和膠結物質的膠結程度來講,弱膠結類巖石的膠結程度要遠大于土的膠結程度,因此,弱膠結類巖石的力學強度要明顯高于土的力學強度。然而,土的細觀結構力學分析可為弱膠結砂巖的細觀結構力學分析提供借鑒思路。

沈珠江院士根據土的結構性提出的二元介質的荷載分擔模型[19],顆粒物質和膠結物質的荷載分擔亦可以理想化為并聯模式、串聯模式和混合模式3種[20],如圖5所示。研究得到:加載初期顆粒物質和膠結物質在膠結作用下,砂巖結構能承受大部分的荷載,以并聯的模式進行荷載分擔,隨著膠結物質的破壞,顆粒間接觸特性改變,荷載分擔更接近于串聯模式[20]。通過顆粒力鏈理論的研究也證明了顆粒荷載分擔更近于串聯模式,同時,也證明了巖土材料結構的復雜性。

為了進一步研究顆粒與膠結物質間的力學相互作用關系,文獻[21]定義一個新的內參量,即代表單元內局部應力系數,推算出破損參數B的表達式,破損參數B的物理意義為代表性單元內膠結物質所分擔的應力與代表性單元的宏觀應力的比值,由此,反映出B越大膠結顆粒破損越嚴重[21-22]。

通過對二元介質的荷載分擔模型的研究可以推斷出:當B=0時,膠結物質沒有發生破壞,砂巖結構依然為近連續介質;當B=1時,考慮顆粒破碎,砂巖結構完全破壞。因此,必然存在某一臨界B值,0<B<1膠結物質發生破壞,而顆粒物質尚未破壞,顆粒處于離散狀態,此時巖土材料處于一類臨界狀態[3]。因此,弱膠結類巖石細觀顆粒剛度比、顆粒間的摩擦系數、膠結剛度、顆粒粒徑分布、膠結物質的膠結半徑、膠結量以及剪切過程中的加載速率等細觀構造參數的變化,對弱膠結類巖石顆粒和膠結物質的膠結特性有重要的影響,決定了其宏觀力學性質。

4 弱膠結類巖石細觀構造參數對其力學強度影響

弱膠結類巖石細觀結構參數對宏觀力學特性的影響主要采用離散元數值分析方法進行研究,因為改變細觀結構中任何一個參數,對弱膠結類巖石的宏觀力學性質的影響程度差異性較大,而要研究所有細觀構造參數對宏觀力學性質的綜合影響值,需要進行大量的試驗[23]。顯然,目前通過巖石試件基本力學實驗或者原位實測很難實現。相反,離散元數值計算在這方面具有突出的優點。雖然離散元數值計算的結構還不能準確達到定量的水平,但是離散元數值分析方法特別適用于分析各種細觀因素的影響規律。

基于顆粒間的接觸方式和膠結特性,研究學者主要采用平行粘接模型對弱膠結類巖石進行離散元數值分析。文獻[23-26]利用PFC離散元數值分析方法對通過膠結類巖石細觀顆粒剛度比、顆粒間的摩擦系數、膠結剛度、顆粒粒度分布、膠結物質的膠結半徑、膠結量以及剪切過程中的加載速率等細觀構造參數的變化,研究剪切過程中砂巖體應力比、配位數和粘結破壞數隨軸向應變變化的關系曲線。膠結砂巖kn/ks變化時應力比—軸向應變曲線,如圖6所示。

接觸顆粒的接觸法向剛度越小,則法向剛度kn與切向剛度ks的比值越小,即顆粒接觸剛度比越小,砂巖破壞時表現的脆性越明顯,宏觀力學參數中初始切向模量也越大,達到峰值應力時,峰值應力比對應的軸向應變也越小[23]。說明隨著kn/ks的減小,顆粒接觸的切向剛度是增大的,膠結砂巖表現越脆。相反,顆粒接觸剛度比kn/ks越大,砂巖發生明顯的延性破壞。另外,配位數是衡量顆粒接觸的一個重要指標,配位數表征了每個顆粒與其周圍顆粒的平均接觸數,它是在空間上描述作用鏈的分布特征,并與宏觀應力有密切關系。膠結砂巖kn/ks變化時配位數—軸向應變曲線[23]如圖7所示。

配位數隨著kn/ks的增大而減小,且切向剛度的增加,砂巖表現出的脆性更明顯,顆粒配位數在砂巖應力比達到峰值前達到最大值,說明此時顆粒之間的接觸性最好,而達到應力峰值后顆粒配位數迅速下降,顆粒之間的接觸性變差,顆粒之間的接觸由半接觸狀態向瞬時接觸轉變。

弱膠結類巖石內部顆粒介質均不同于液態和固態材料,但由于外部環境變化時卻又分別表現出類似于固態或液態物質的動力特性,并可發生類固液相態轉變,如弱膠結砂巖剪切砂化、應力擾動離散以及沙丘成拱等。有關顆粒介質在不同材料特性和外界驅動條件下的固液相變過程及其力學行為是目前顆粒材料研究的一個熱點問題[12-13]。季順迎等[27]采用三維離散元方法對非均勻顆粒材料的類固液相變過程,特別是其相變過渡區內的基本行為特征進行數值模擬,得出具有普適性的顆粒材料運動規律,通過分析顆粒材料在相變過程中宏觀應力、配位數、接觸時間、顆粒群單元和有效摩擦系數等參量的變化,較全面地揭示顆粒材料在相變過程中的基本行為特征。季順迎[12]還采用三維離散元方法對不同切變速率和密集度下顆粒介質的動力學行為進行了數值模擬,確定了顆粒材料在類固液相變過程中接觸時間數和配位數的參數特性和演化過程,并結合宏觀應力的分布特性,進一步確定了顆粒介質在液態和固態相互轉化中的動力學機理。

基于弱膠結類巖石微細觀顆粒和膠結物質的組成特點,除微細觀的單顆粒尺度和宏觀巖石尺度外,細觀尺度的力鏈是顆粒接觸力傳遞的路徑,是存在于巖土內的相對穩定的結構體[28-31]。孫其誠等[30]建立了初步的理論研究框架,提出了力鏈網絡的復雜動力學響應決定土體復雜本構關系的基本設想。但是對于膠結類巖石的細觀結構顆粒力鏈理論的研究來講,由于顆粒間膠結物質的膠結作用致使膠結砂巖在外荷載作用下表現出宏觀力學特性與普通的無粘性砂巖顆粒的力學性質完全不同。因此,從理論分析、物理試驗和顆粒離散元模擬進行研究時必須考慮膠結物質提供的膠結作用,顆粒間的膠結物質對砂巖的力學性質有重要的影響,不同粒徑的顆粒間,膠結物質的厚度、膠結物質的成分對膠結性能有較大的影響。因此,研究分析細觀因素的變化對膠結砂巖的宏觀力學特性的影響,以及受力過程中細觀結構演化特征,對建立弱膠結類巖石的細觀物理量與宏觀物理統一關系具有重要意義[32],逐漸充實巖土力學多尺度理論體系,以期取得準確有效的研究成果。

5 弱膠結類巖石模型理論分析

弱膠結砂巖內部存在的顆粒界面、膠結物質、微裂紋和孔隙等不連續缺陷導致其為特殊的各向異性非均質材料。傳統研究巖石破壞多建立在均勻、連續介質力學模型上,對弱膠結砂巖的破裂演化過程及破壞機制難以適用[14]。膠結類巖石由大量的顆粒和膠結物質組成,形成了非常復雜的結構,同時造成了性能方面的離散特性。顆粒和膠結物質形成的復雜結構,使得其性能更難以用經典的理論模型去預測。基于巖石細觀力學的發展和研究巖石細觀設備的應用,很多科學家利用一些非線性理論,如耗散結構理論、協同論、分形理論、混沌理論、滲流理論、災變理論及重正化群理論來研究[3],新觀點、新理論以及新方法已經不同程度地滲入到巖土力學研究領域。新理論模型在建立過程中應遵循的基本原則:應能反映膠結類巖石的顆粒與膠結物質相互作用的力學效應,建立的模型能反映和體現顆粒形態的影響、顆粒之間作用力的影響以及顆粒和膠結物質構成的網絡特性的影響。因此,膠結類巖石的結構模型體系主要分為:顆粒和膠結物質的實體、顆粒與膠結物質之間的作用規則以及其狀態參數。其中狀態參數是描述其細觀結構演化特征的重要內容,也是進行其臨界狀態識別分析的基礎。

分形理論的形成是控制條件的特異性造成的,是在特定條件下,系統有序演化的結果,是系統的自組織的一種臨界狀態。謝和平院士[33]提出了采用分形理論描述了孔隙的表面和體積分形,對于不同的巖石存在不同的分形維。同時,分形維是材料破碎過程中的斷裂阻力的一種度量,分形維越小,說明材料越脆。弱膠結砂巖內部粘土膠結礦物的強度低,為不抗壓不抗拉的擾動敏感的群體顆粒,無論是細觀膠結礦物粘粒的破壞,還是到宏觀明顯裂紋的產生,從細觀結構尺度到宏觀尺度沒有唯一的特征尺度。從宏觀尺度上分析,必然存在某一穩定臨界值用以描述的膠結顆粒群體行為[9-10],因此,采用重整化群的方法加以描述。周翠英等[9]通過對典型紅層軟巖的細觀結構分析,概化出紅層軟巖的骨架構件和膠結物構件,建立紅層軟巖的重整化群模型的基本單元,將基本單元進行組合,建立出紅層軟巖的重整化群模型。根據重整化變換規則,推導計算出其逾滲閾值。宋朝陽等[3]采用重整化群的方法建立了弱膠結砂巖重整化群模型,證明了弱膠結砂巖在受力加載時細觀結構演化過程中類相變狀態的存在,并從機理上解釋了弱膠結砂巖在加載過程中聲發射高低頻轉化的現象。

6 弱膠結類巖石受力過程中細觀結構演化

根據已有研究對膠結類巖石細觀結構的定量分析、細觀結構參數對宏觀力學強度的影響分析以及膠結類巖石的模型理論的分析,弱膠結類巖石在受力加載初始壓密階段,骨架結構可近似為連續性固體材料,其變形過程主要以線彈性變形為主,而孔隙部分主要以非線性變形為主,且孔隙部分的壓密有助于增強巖石宏觀變形力學特性,主要是顆粒之間的膠結作用可抵抗外部作用。隨著受力的繼續加載,孔隙壓密階段結束,骨架結構的顆粒物質和膠結物質二者共同承擔了總的荷載,隨著應變的增大當外部作用大于顆粒與膠結物質組成結構的屈服強度,其構成的結構系統遵循最小能量原則,率先發生破壞的為膠結物質,導致膠結作用喪失,主要依靠顆粒之間的摩擦作用來抵抗外部作用[12]。

弱膠結類巖石在受力條件下細觀結構演化過程中顆粒接觸特征分為4個階段:Ⅰ連續階段、Ⅱ連續到離散過渡階段、Ⅲ持續接觸階段、Ⅳ顆粒流動階段。弱膠結類巖石破壞過程中宏細觀構造參數變化曲線,如圖8所示。

Ⅰ連續階段,砂巖內部顆粒以持續接觸為主,因為在此階段內砂巖內部孔隙結構被壓密,其強度的增加一定程度上是由于靜摩擦力的增大,此時顆粒表現為準靜態特點[12]。此時,若荷載消除,其彈性應變恢復,少量的塑性應變不可恢復,顆粒之間依然保持連續狀態。

Ⅱ連續到離散過渡階段,隨著受力加載的繼續增加,此階段內細觀結構受到的外力超過最大靜摩擦力,由于顆粒間膠結物質強度較低而發生破壞,局部剪切帶內顆粒由連續狀態轉變為離散狀態,但在作用荷載下依然保持持續接觸狀態。

Ⅲ持續接觸階段,此階段內顆粒之間的配位數開始明顯下降,顆粒間的半持續接觸狀態開始增加,大量顆粒發生切向運動,且顆粒由靜摩擦狀態發展到動摩擦狀態,顆粒單元動能開始增加,顆粒之間出現明顯的微裂縫和細觀破裂,顆粒間為動摩擦狀態[13],其動摩擦力不增大,運動速度增大,應變增大,至此階段砂巖顆粒介質表現為固體力學行為。

Ⅳ顆粒流動階段,此階段內顆粒之間配位數急劇降低,顆粒單元動能增加,說明砂巖內部顆粒發生了滑移、錯動和滾動形式,局部剪切帶內顆粒間接觸狀態以瞬時接觸和無接觸為主,砂巖顆粒表現出一定的流體力學行為。

弱膠結類巖石內部顆粒的4個接觸階段從顆粒接觸的角度描述了弱膠結類巖石破壞過程中細觀結構的演化過程,顆粒從準靜態向流動狀態的轉變過程,即在Ⅳ階段內砂巖內部顆粒在剪切帶內發生了剪切快速流動過程。

在實際工程應用中,必須以細觀結構理論分析為指導,輔以聲發射、紅外輻射和電阻率等宏觀測試技術,建立弱膠結類巖石臨界強度特征識別方法系統,以期為研究弱膠結巖石細觀結構機制與宏觀力學性質之間的相關性奠定基礎。

7 結語

弱膠結類巖石主要顆粒和膠結物質由壓實或膠結作用而成,具有多尺度性、多相性以及復雜性等特點,其細觀結構的顆粒和膠結物質的物理特性、膠結特性以及顆粒和膠結物質構成的結構系統對其宏觀力學性能有重要的影響。

(1)以發展實驗測試研究技術為重點,能夠實現對膠結類巖石顆粒的三維形態、顆粒連接的結構形態以及顆粒和膠結物質組成的系統結構的可靠和準確的測量,建立其細觀結構參數大數據庫,能夠為弱膠結類巖石細觀結構模型提供基礎數據。

(2)采用數值計算來研究細觀結構參數變量對宏觀力學性質的研究時,其模型建立時必須遵循的原則為:反映膠結類巖石的顆粒與膠結物質相互作用的力學效應、能反映和體現顆粒形態的影響、顆粒之間作用力的影響以及顆粒和膠結物質構成的網絡特性的影響。

(3)弱膠結類巖石在受力條件下細觀結構演化過程中顆粒接觸特征可分為Ⅰ顆粒連續階段、Ⅱ顆粒連續到離散過渡階段、Ⅲ顆粒持續接觸階段、Ⅳ顆粒流動階段4個主要階段。

(4)尋求以測試技術手段為基礎的細觀結構演化過程中臨界特征提取與判別方法,以期為研究弱膠結類巖石細觀構造的定量參數與宏觀力學行為的關聯性奠定基礎。