以林長制構建林業生態發展長效機制

曾凡銀

摘要:安徽認真學習貫徹落實習近平總書記生態文明思想和視察安徽重要講話精神,在全國先試先行林長制,建立省市縣鄉村五級林長制度體系,構建黨政領導掛帥、部門齊抓共管、社會廣泛參與,責任明確、協調有序、監管嚴格、運行高效的林業生態保護發展體制機制。確立了護綠、增綠、管綠、用綠、活綠目標任務、考核獎懲機制、追責問責機制,有效促進了生態優先綠色發展。

關鍵詞:林長制;制度創新;生態優先;綠色發展

中圖分類號:F327.54 ? ?文獻標志碼:A ? ?文章編號:1001-862X(2019)06-0062-006

一、新思想引領新實踐

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央對生態環境的重視程度前所未有,提出了一系列生態文明建設的新理念、新思想、新戰略,形成了習近平生態文明思想。

安徽省認真貫徹落實黨中央關于加強生態文明建設和林業發展的重大戰略部署,先后實施了千萬畝森林增長工程、國有林場改革、深化集體林權制度改革及林業增綠增效行動,取得了良好的生態、社會效果。2016年4月,習近平總書記視察安徽時指出,“安徽山水資源豐富,自然風光美好”,叮囑安徽“要把好山好水保護好,著力打造生態文明建設的安徽樣板,建設綠色江淮美好家園”。安徽認真學習貫徹落實習近平總書記生態文明思想和視察安徽重要講話精神,圍繞把“好水”保護好,積極探索新安江跨流域生態補償機制、全面建立五級河長制體系。圍繞把“好山”保護好,認真學習研究習近平總書記在福建、浙江主持倡導的林業改革發展經驗,大力弘揚牢記使命、艱苦創業、綠色發展的塞罕壩精神,積極借鑒河長制改革思路,在全國先試先行推出林長制,以解決林業生態文明建設中的突出問題,探索以生態優先、綠色發展為導向的林業生態高質量發展新路子。

2018年5月在全國生態環境保護大會上,習近平總書記系統地論述了生態文明建設,堅持人與自然和諧共生、綠水青山就是金山銀山、良好生態環境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同體、用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境、共謀全球生態文明建設“六大原則”,指出“我國生態環境保護中存在的突出問題大多同體制不健全、制度不嚴格、法治不嚴密、執行不到位、懲處不得力有關”。2019年3月5日在參加全國兩會內蒙古代表團審議政府工作報告時,習近平總書記指出要保持加強生態文明建設的戰略定力,不動搖、不松勁、不開口子。必須遵循生態系統內在的機理和規律,堅持自然恢復為主的方針,因地制宜、分類施策,增強針對性、系統性、長效性。2019年4月28日,習近平總書記在中國北京世界園藝博覽會開幕式上指出:“生態治理,道阻且長,行則將至。我們既要有只爭朝夕的精神,更要有持之以恒的堅守。”

針對林業生態保護發展中的突出問題,安徽省著手林業生態文明制度創新,推出“林長制”制度供給,完善制度配套,強化制度執行。2017年3月在合肥、安慶、宣城等地試點林長制,總結制度經驗并系統提升。2018年在全省推開,建立省、市、縣、鄉、村五級林長制度體系,構建責任明確、協調有序、監管嚴格、運行高效的林業生態保護發展體制機制。

習近平總書記強調,“地方各級黨委和政府主要領導是本行政區域生態環境保護第一責任人,對本行政區域的生態環境質量負總責,要做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環節親自協調、重要案件親自督辦,壓實各級責任,層層抓落實。各相關部門要履行好生態環境保護職責,誰的孩子誰抱,管發展的、管生產的、管行業的部門必須按‘一崗雙責的要求抓好工作” 。[1]安徽省聚焦黨中央關于黨政負責人生態文明建設的責任要求,建立以黨政領導負責制為核心的林長制責任體系。林長制改革突出了各級地方黨政主要領導在生態文明建設中抓總抓重的第一責任人職責和相關部門分工協作、齊抓共管“一崗雙責”的要求。

綠水青山和金山銀山絕不是對立的,關鍵在人,關鍵在思路。為什么說綠水青山就是金山銀山?“魚逐水草而居,鳥擇良木而棲。”如果其他各方面條件都具備,誰不愿意到綠水青山的地方來投資、來發展、來工作、來生活、來旅游?從這一意義上說,綠水青山既是自然財富,又是社會財富、經濟財富。[2]按照習近平總書記在義務植樹時的要求,實行林長制,建設林業生態文明,關鍵在人,關鍵在思路,既要有各級黨政主要領導身先士卒親自抓,也要有部門密切配合統籌抓,更要有社會廣泛參與全面抓。實行最嚴格的林長制度體系,實現保護林業生態環境就是保護生產力、改善林業生態環境就是發展生產力。

山水林田湖草是生命共同體。人的命脈在田,田的命脈在水,水的命脈在山,山的命脈在土,土的命脈在林和草。可見林和草在整個生態自然系統這一有機鏈條中的重要作用。林長制改革是以“林”為綱,因地制宜做好林與山、林與水、林與田、林與湖、林與草統籌協調發展的文章,努力構建山水林田湖草生命共同體。

林長制改革實踐取得了較好的生態效益、經濟效益和社會效益。2018年11月全國綠化委員會、國家林業和草原局印發的《關于積極推進大規模國土綠化行動的意見》(全綠字〔2018〕5號)指出,要大力推行安徽首創的林長制做法,建立省、市、縣、鄉、村五級林長制體系,形成黨政領導掛帥、部門齊抓共管、社會廣泛參與的新格局。截至目前,全國已經有17個省份在全省或部分市縣開展林長制試點。[3]

二、林長制改革促成林業生態發展新機制

(一)林長制的理論基礎與基本構架

1.習近平總書記關于生態文明制度建設的重要論述

黨的十八大以來,習近平總書記關于生態文明制度建設作出了一系列重要的論述。提出了建立目標體系、考核辦法、獎懲機制、責任追究、自然資源有償使用和生態補償制度等要求,完善綠色發展長效投入機制、科學決策機制、政績考核機制,實行領導干部自然資源資產離任審計等,統籌山水林田湖草系統治理。他多次強調,保護生態環境必須依靠制度、依靠法治。只有實行最嚴格的制度、最嚴密的法治,才能為生態文明建設提供可靠保障。最重要的是要完善經濟社會發展考核評價體系,把資源消耗、環境損害、生態效益等體現生態文明建設狀況的指標納入經濟社會發展評價體系,使之成為推進生態文明建設的重要導向和約束。[4]黨中央將生態文明建設納入“五位一體”總體布局。

2015年是我國生態文明制度建設的重要一年。施行被稱為“史上最嚴厲環境保護法”的新《環境保護法》,中共中央、國務院印發《關于加快推進生態文明建設的意見》《生態文明體制改革總體方案》出臺。與此相配套,《環境保護督察方案(試行)》《生態環境監測網絡建設方案》《開展領導干部自然資源資產離任審計的試點方案》《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》《編制自然資源資產負債表試點方案》《生態環境損害賠償制度改革試點方案》六個方案也相繼出臺。《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》也在2017年2月發布。這一系列生態文明建設制度的建立和完善,充分彰顯以習近平同志為核心的黨中央推進生態文明建設的堅定信心和決心,既是理論創新,也是方法路徑。

2.林長制的經濟理論基礎

林業生態發展是全社會甚至全球共同享用的資源——公共物品(public goods),其投資者在生產的過程中不可能排他性地自我享用,具有利他性即正的外部性(externality)或溢出效應(spillover effect)。

林業作為重要的生態資源,投資周期長、見效慢、受益廣、風險高,為了避免“公地悲劇”的產生和搭便車行為,解決生產運行過程中的信息不對稱問題,即道德風險和逆向選擇問題,必須界定和確立產權主體,明確利益相關者各自責任,在委托-代理關系中加強參與約束、激勵相容約束(如表1所示),通過政府主導、企業主體、社會參與、立體監督,建立共同治理—協同治理—有效治理的體制機制。

3.林長制的基本構架

為解決林業生態保護發展中長期存在的“體制不健全、制度不嚴格、法治不嚴密、執行不到位、懲處不得力”問題,安徽全面推行五級林長制改革,增加制度供給,完善制度配套,強化制度執行(如圖1所示),建立了緊扣“林”的主題,緊盯“長”的關鍵,緊抓“制”的保障,夯實“治”的落點,“嚴格用制度管權治吏、護藍增綠,有權必有責、有責必擔當、失責必追究,保證黨中央關于生態文明建設決策部署落地生根見效”。按照“一山一坡、一林一園、一區一域”都有專員專管、責任到人的要求,市縣鄉村四級林長都劃定責任區,并設立責任公示牌。將基層護林員與森林民警的警務責任區有效銜接,織密扎牢林業資源保護網,實現山有人管、樹有人護、責有人擔。

“制度的生命力在于執行,關鍵在真抓,靠的是嚴管。我們已出臺一系列改革舉措和相關制度,要像抓中央環境保護督察一樣抓好落實。”[1]行政村是森林資源保護管理最小單元,也是五級林長責任劃分的最完整最小單位,責任落實到了山頭地塊,確保每塊林地、每棵樹木都得到有效的監管和保護。林長制經過從上至下與從下至上多次循環往復,將頂層設計與基層創新有機結合,確立利益相關者各自專業分工與協作責任(如表2所示),靠規則、制度激活“五綠”創新性發展。

林長制“實施是由代理人執行的,因而他們自身的效用函數將影響結果”[5]。通過省級總林長—市級林長—縣區林長—鄉鎮林長—村林長的四級縱向委托-代理關系、省市縣林長與其他部門(發改、財政、自然資源、生態環境、林業、金融等)之間的橫向委托代理關系,將五級林長制的職責建立在信息公開制度、督查督導制度、評價考核制度、問效問責制度等之上,強化規則的激勵與約束,獎勵(表彰、提拔、補貼)與懲戒(指標排序、約談、職級調整等)有機結合,消除逆向選擇和道德風險問題,有效激發干部群眾在林業生態發展上創新創造創業的積極性、主動性,從而解決委托人和代理人的目標函數不一致與信息不對稱問題。“制度運行的關鍵在于犯規確有成本,并且懲罰也有輕重之分。”[5]

在林長制推進的過程中,不僅重視正式的規則的激勵約束作用,而且充分利用非正式約束(行為規范、慣例和自我限定的行事準則),將鄉村林業生態發展的自治(村規民約)、德治(倫理規范)、法治有效結合。讓各級林長在組織制度實施中“干中學”、相互學,“在失敗中學習,這樣,變遷就包括組織試驗的發生及組織錯誤的淘汰”。林長制“規則的有效結構不僅獎勵成功,還會封殺掉組織結構中哪些不符合要求的部分,這意味著有效的規則將消弭不成功的努力,而提升成功的努力”[5]。安徽林長組織制度體系實現全覆蓋,改革的紅利正在進一步釋放,綠水青山日益成為人民群眾的幸福靠山。

(二)林業生態經濟發展的新機制

林長的職責不僅要嚴格管綠、精心護綠,優化保護存量,還要增綠、用綠、活綠而發展增量、激活流量。

1.林業生態產業化、產業生態化。在各級林長的大力推動下,特色經濟林、木本油料、林下經濟、苗木花卉、生態旅游、森林康養和林產品精深加工等迅速成長為新的支柱產業。林業生態產業日趨集聚、新型經營主體雨后春筍般涌現,品牌帶動效應日益彰顯。扎實推進林禽、林畜、林藥、林旅等林下經濟綠色發展模式,促進林下經濟與旅游、康養、攝影、農業等產業深度融合,實現林業產業與一、二、三產業的一體化綠色發展。滁州市重點發展“三樹一苗”(博殼山核桃、麻櫟、杜仲、苗木花卉);宣城市實施三大特色產業行動,培育木本油料、林下中藥材、森林旅游產業50個示范基地、50個龍頭企業、50家旅游觀光點。2018年全省林業總產值4044.56億元,同比增長11.98%。

2.搭建有效市場平臺、激發林業生態增長活力。2015年國家森林生態標志產品品牌體系暨電商平臺正式在安徽池州啟動,未來森林生態產品將實現身份證、健康證和通行證“三證齊全”,開啟“互聯網+林業”的嶄新模式。2018年,池州市獲國家森林生態標志產品生產基地創建試點市。中國·合肥苗木花卉交易大會自2003年創辦以來,每年舉辦一次,目前已成為規模最大、種類最全、參會客商最多、成交效果最好的國家級苗木花卉交易盛會,對推動我國苗木花卉產業發展發揮了十分重要的作用。2018年苗交會,舉辦了苗木花卉產業發展高峰論壇、城市綠化新產品新技術研討會、苗木花卉體驗節、中國國際林業機械展覽會和中國經濟林產品博覽會等活動,首次實現“三展”同展、“三展”聯動,加快推進全國種苗價格指數中心、信息發布中心和交易中心(三中心)平臺建設,構建苗木花卉網絡信息收集、分析、發布、銷售渠道,把“互聯網+苗木花卉”貫穿交易大會全過程,打造網上“永不落幕的苗交會”,為林業生態優先發展搭建了市場交易服務平臺。

3.“三權分置”與“三變”改革深化,改革紅利持續釋放。集體林權制度改革聚焦有權難行使、有證難抵押、有地難流轉等問題,培育發展評估、擔保、收儲等社會服務機構,擴大林業抵押和交易規模。大力培育林業專業合作社、家庭林場、股份林場等新型林業經營主體,促進林業適度規模經營;鼓勵社會資本與林農開展合作,引導林業龍頭企業、國有林場、新型林業經營主體等以股份、合作(轉包、出租)、托管等方式流轉林地經營權和林木所有權,與林農建立利益聯結機制,讓林農分享產業鏈增值收益,激發林業發展潛在活力。

江南林權交易所同全省16市實現互聯互通,2017年交易額首次突破億元,比上年增長近5倍,2018年再實現翻番達到2.08億元,成為全國四大區域性林權交易平臺之一。開展“五綠興林·勸耕貸”和“皖林郵貸通”試點,通過政銀擔一體化,開發小額林業貸款品種,緩解了林農融資難問題。建立“一林一策”和“一林一技”科技服務制度,林業科技人員通過分片聯系、駐點指導、網絡答疑等多種方式,為林農和企業提供全生命周期技術服務。全省組建116個科技創新團隊,針對技術難題開展科研攻關,在濕地植被修復、生物多樣性保護、石質山造林等方面,探索出一批新技術、新方法。2018年有2項林業科技成果獲省科技進步二等獎,有2個新品種通過國家審定。

4.統籌山水林田湖草系統治理。因地制宜做好林與山、林與水、林與田、林與湖、林與草的統籌協調發展,構建山水林田湖草生命共同體。推進林長制與全面打造水清岸綠產業優美麗長江(安徽)經濟帶、脫貧攻堅和鄉村振興等有機結合,實現城鄉一體、山水同治、興林富民、綠色發展。全面加強濕地保護修復,全省已建濕地類型自然保護區23處,濕地公園64處,濕地保護率達48.12%。

以林長統籌實施林業增綠增效,全面推進人工造林、封山育林、石質山綠化和農田防護林建設,開展“四旁四邊四創”國土綠化提升行動,打造綠色生態“五小園”,構建江淮綠帶,見縫插針擴面提質“增綠”,提升國土綠化水平。目前,長江流域的8個市中6個已成功創建國家森林城市,其余2個正在創建。淮河流域有2個市成為全國綠化模范城市,有3個正在創建國家森林城市。

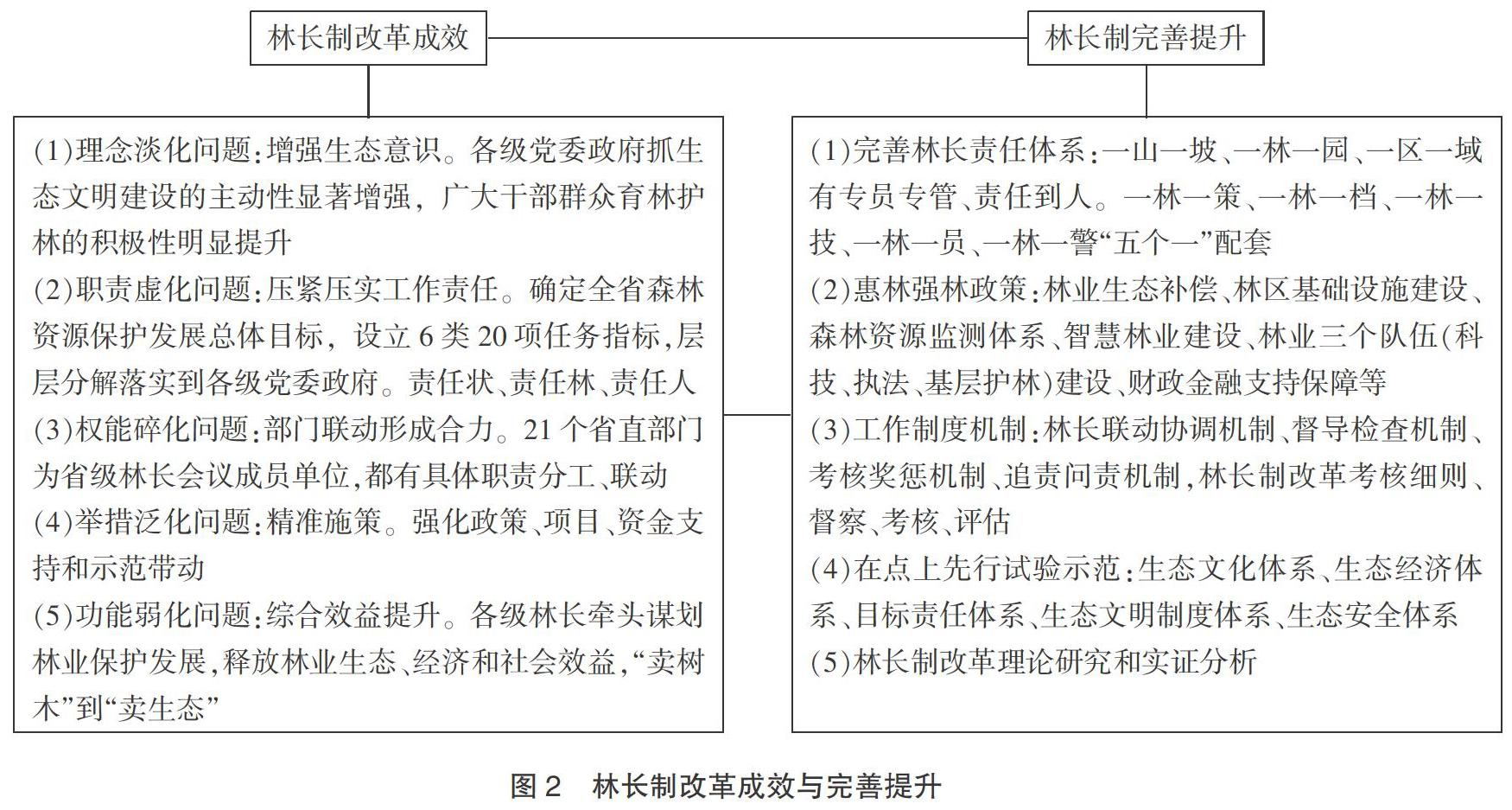

三、深化“林長制”實現新發展

制度變遷與林業生態改革深化。“制度在社會中的主要作用,是通過建立一個人們互動的穩定(但不一定有效的)結構來減少不確定性。然而,制度的穩定性絲毫不否定它們處于變遷之中這一事實。從慣例、行為規范到成文法、普通法,及個人之間的契約,制度總是處在演化之中,因而也在不斷改變著對我們來說可能的選擇。”[5]林長制是林業生態發展過程中的制度創新,初步解決了理念淡化、職責虛化、權能碎化、舉措泛化和功能弱化等問題(如圖2所示),在安徽取得了顯著成效。隨著林業生態發展的時間和空間的變化,制度性交易成本需要持續降低或者在演化和變遷中持續減少。在歷史上,有三個關鍵因素導致了交易費用的降低:非人際關系交換、可行的市場制度的出現及現代科技革命所帶來的收益的增加。[5]因此,林長制改革還需要深化,進一步完善提升,以釋放更多的制度性紅利和技術性紅利。

健全林業生態文明體系。林業生態文明建設關鍵是處理好發展和保護的關系,靠制度和法治,嚴格制度執行,有效減少制度和市場交易成本。習近平總書記指出,要著力提高森林質量,堅持保護優先、自然修復為主,堅持數量和質量并重、質量優先,堅持封山育林、人工造林并舉。開展森林城市建設,搞好城市群綠化,擴大城市之間的生態空間。[6]因此,需要建立健全以生態價值觀念為準則的林業生態文化體系,以生態產業化和產業生態化為內容、以生態價值規律為基礎、以林農和企業為生產經營主體的林業生態經濟體系,以利益相關者為重點的林業生態保護與發展的目標責任體系,以治理體系和治理能力現代化為保障的林業生態文明制度體系,以技術創新推廣應用為基礎的林業生態技術支撐體系等,加強和完善林長制體系,促成林業生態優先綠色發展。

強化制度執行。習近平總書記指出“中央環境保護督察制度建得好、用得好,敢于動真格,不怕得罪人,咬住問題不放松”[1]。林長制既要解決“長”和“制”的問題,更要解決“治”的體系和能力,這是一項長期復雜的系統工程,必須在專業化分工與協作的基礎上,強化考核、科學評估,嚴格追究各個利益相關者的責任,獎懲分明,措施嚴厲,確保“長”按“制”辦,以“制”促“治”,將林業生態政策落細落實,有效提升林業生態治理體系和治理能力現代化水平。當一方林長、保一方生態、富一方群眾。

參考文獻:

[1]習近平.推動我國生態文明建設邁上新臺階[J].求是,2019,(3).

[2]習近平.關于社會主義生態文明建設論述摘編[M].北京:中共中央文獻出版社,2017:23.

[3]黃俊毅.森林有“林長” ?生態變了樣:安徽省推行林長制調查[N].經濟日報,2019-2-18(13).

[4]習近平. 堅持節約資源和保護環境基本國策 努力走向社會主義生態文明新時代[N].人民日報,2013-5-25(1).

[5][美]道格拉斯·C·諾思.制度、制度變遷與經濟績效[M].上海:上海人民出版社,2014:65,5,96,17.

[6]習近平.在中央財經領導小組第十二次會議上的講話[N].人民日報,2016-1-27(1).

(責任編輯 吳曉妹)