地方保護主義與優質高等教育入學機會關系的探討

劉寧寧

摘 要:近年來,高水平大學招生的地方保護主義對優質高等教育入學機會省際分化的影響備受關注。通過對2013年至2018年相關數據的分析發現,我國優質高等教育入學機會存在較為嚴重的省際分化,且五年間未有明顯改善之勢,而在此期間,大部分地區的地方保護主義有所下滑。同時,地方保護主義與地區優質高等教育入學機會的大小并不存在明顯的線性關系。通過面板回歸分析發現,地方保護主義對我國優質高等教育入學機會并未產生明顯影響,地區優質高等教育容量和外省相對分配名額才是造成我國優質高等教育入學機會省際分化的“元兇”。為此,政府在抑制優質高等教育入學機會非均衡發展的同時,要注重不同地區優質高等教育負擔的均衡以及“責任分擔和機會分享”的均衡。

關鍵詞:地方保護主義;優質高等教育入學機會;影響

一、研究問題的提出

地方保護主義的來源可追溯到國際經濟交往中的保護主義,即在國際貿易往來中利用關稅、補貼或進口配額限制等方式保護本國工業免受外國競爭。[1]我國經濟中的地方保護主義現象是在計劃經濟向市場經濟過渡、理順中央和地方關系時出現的。因此有學者將地方保護主義定義為“地方政府在由高度集權體制下的非利益主體向市場經濟條件下的具有較大自主性的利益主體轉化過程中,在處理全局利益與局部利益、長遠利益與眼前利益的關系時,為了眼前利益和局部利益而損害長遠利益和全局利益的錯誤傾向”[2]。

在高等教育領域關于地方保護主義的討論也是由來已久,而優質高等教育招生的地方保護主義更是近年來政府、社會和學界關注的熱點問題。自2006年起教育部要求部屬高校屬地招生計劃按每年2%的比例減少,并逐步控制在30%以內。到2010年,教育部進一步要求將部屬高校的屬地招生比例限制在25%以內。盡管如此,學術界大部分學者依然認為目前我國高水平大學的招生名額分配存在著“濃重的地方保護主義傾向”,而這種傾向不僅對于外地考生的平等受教育權是一種極大的侵害[3],而且對高水平大學入學機會分布的地域失衡造成了直接影響[4]。這種地方保護主義傾向的形成實質上是中央政府、地方政府和高校三者核心利益相互交織、分化、結合的必然結果[5],因而在地域差異之下的高校招生工作體現出了明顯的地域歧視和地域特權[6]。從以上的觀點中似乎可以得出這樣一個共識性的結論,即地方保護主義是一種歧視性的招生政策,是造成優質高等教育入學機會不公平的“元兇”。

盡管多數學者對這一問題進行了探討,但更多的是停留在理論分析上,實證研究相對缺乏。與此同時,大多數研究帶有一定的價值偏好色彩,可能會在一定程度上導致研究結果的偏差。基于此,本研究提出以下問題:(1)我國優質高等教育入學機會及地方保護主義的發展現狀如何?(2)地方保護主義傾向不同的地區的優質高等教育入學機會是否存在顯著性差異?(3)地方保護主義是否是造成地區優質高等教育入學機會分配不公的“元兇”?如果不是,那么影響優質高等教育入學機會分配不公的“元兇”是什么?希冀通過對上述問題的回答進一步明確地方保護主義與地方優質高等教育入學機會的關系。

二、研究方法與數據來源

(一)數據來源

根據數據的可獲得性原則,研究將時間選定在2013年至2018年之間。之所以選擇2013年作為起始年份,主要是由于隨著高校招生官方網站數據的不斷更新,部分高校2013年前的數據已被覆蓋,無法獲得,而2018年的高校招生數據為最新數據。在此需要說明的是,下文對優質高等教育入學機會和地方保護主義關系的描述分析和差異分析使用的是2013年和2018年的截面數據,回歸分析使用的是2013年至2018年的面板數據。在研究對象上,根據張小萍等人的研究[7],本文選取“211工程”高校作為優質高等教育資源的代表,并根據數據可獲取性原則選取其中的107所高校作為研究對象。全國優質高等教育在不同地區的招生計劃數主要來源于各個高校的招生官網及主流媒體報道,不同地區的適齡人口數則來源于《中國教育統計年鑒(2002-2007年)》。

(二)相關指標的測量方法

1.優質高等教育入學機會的測量。從已有的研究成果看,對高等教育入學機會測度的方法主要有單指標法和綜合指標法。單指標法一般包括高考錄取率[8]、高考錄取分數線[9]、地區每十萬人口大學生數[10]和適齡人口高等教育入學率[11]。其中單獨以高考招生錄取率作為衡量高等教育入學機會的指標,不僅忽略了各地區適齡人口的差異,而且并不能很好地反映出各地區基礎教育的發展水平。2003年我國各省開始推行“獨立命題,自主招生”的政策,高考錄取以各省、市為單位,按照招生計劃進行,必然造成各省高考錄取分數線的差異,基于此,高考分數線也不具有作為高等教育入學機會評價指標的效力。每十萬人口大學生數則是官方統計的全國各地區的學生在本省上學的人數,并不能有效體現本地人口基數中接受高等教育的機會。而適齡人口高等教育入學率則有效克服了以上之不足,但存在的困難之一在于對各地適齡人口數的估計,已有研究通常以全國人口普查數據予以推斷。但人口普查采用按常住人口登記的原則,以常住人口替代戶籍適齡人口的做法具有明顯的測量偏差。綜合指標法一般是學者們通過構建相應指標體系的方式測量高等教育入學機會,以曹妍[12]、李佳和常桐善[13]等學者為代表。綜合指標法存在的主要問題在于相應指標的選取,如李佳和常桐善對省際差距二級指標的選擇存在兩個問題:其一,將“本地生源高等教育在校生總數”視為“省市普通本科、專科在校生數”存在較大測量偏差;其二,各地區18-22歲適齡人口數來源于第五次人口普查數據,即用常住適齡人口替代戶籍適齡人口,測量結果無疑存在信效度問題。曹妍等學者將地區招生外溢水平視為地區高等教育入學機會的重要指標這一做法有待商榷,招生外溢水平反映的是地區高等教育招生能力,與地區高等教育入學機會更多的表現為因果關系,而這種因果關系是否成立以及表現如何等均有待證明。為此,本研究采用地區優質高等教育適齡人口入學率來反映不同地區優質高等教育入學機會的大小,其中地區適齡人口數選用十二年前的小學入學人數作為替代指標。與初中和高中階段相比,小學階段發生區域流動的概率最低,因此選用小學入學人數作為地區適齡人口數具有較好的效度。公式如下:

優質高等教育入學機會=全國優質高等教育在地區的招生數地區適齡人口數

2.地方保護主義(E)的測量。地方保護主義主要表現為本地優質高等教育招錄本地區學生的比例,即本地區優質高等教育在本地區的招生計劃數與本地區優質高等教育在全國的招生計劃數之比,比例越大,說明該省份優質高等教育招生中的地方保護主義越明顯。

3.建立入學機會與地方保護主義(E)的關系。REPSAP=REPS*E+ASAP=REPSSAP*E+ASAP,其中A指外地優質高等教育在本地投放的招生計劃數;REPS表示本地優質高等教育在全國的招生計劃數;SAP表示本地適齡人口數;REP表示全國優質高等教育在本地的招生計劃數;E表示屬地化招生比例,即地方保護主義;REPSSAP表示本地優質高等教育招生總規模與本地適齡人口數的比值,可以看做本地優質高等教育資源最大能夠滿足本地考生的可能性,與人均GDP和每十萬人口中大學生數等指標具有異曲同工之意,本研究將此比例命名為地區優質高等教育容量;ASAP表示外地優質高等教育在本地的招生規模與本地適齡人口的比值,本研究將此比例命名為外地相對分配名額。由上述公式分析可知,地區適齡人口獲得優質高等教育入學機會的大小與本地優質高等教育招生規模、地區適齡人口數、外地優質高等教育在地區的招生規模以及地方保護主義有關,實質上是與地區優質高等教育容量、外地相對分配名額和地方保護主義三個變量相關。

三、2013年和2018年優質高等教育入學機會與地方保護主義的描述分析

(一)2013年和2018年優質高等教育入學機會的描述統計分析

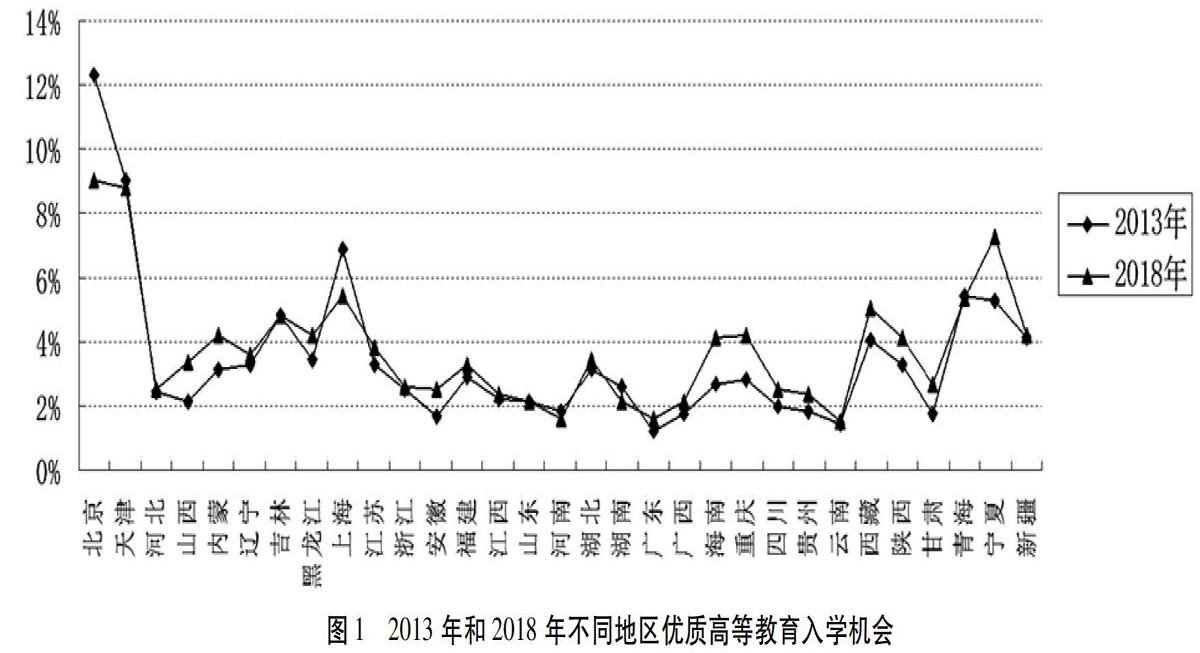

圖1統計了2013年和2018年我國不同省、市、自治區優質高等教育入學機會的大小及變化。2013年我國優質高等教育入學機會最大的五個地區分別為北京、天津、上海、青海和寧夏,優質高等教育入學機會分別為12.28%、9.06%、6.90%、5.42%和5.26%。到2018年上述五個地區仍是我國優質高等教育入學機會最大的五個地區,只是其內部的具體排名有所變化。2013年甘肅、廣西、安徽、云南和廣東五個地區的優質高等教育入學機會最低,平均比例僅為1.58%,即100個適齡人口中上“211工程”高校的學生數不足2個。到2018年湖南、廣西、河南、云南和廣東五省的優質高等教育入學機會最低,排名最后五位,平均比例較2013年有所增加,為1.82%。而廣西、云南和廣東三省的優質高等教育入學機會較低的現狀在五年間并未得到明顯好轉。從2013年至2018年不同地區優質高等教育入學機會的變化來看,大部分地區的優質高等教育入學機會均有不同幅度的增加,僅有北京、天津、上海、青海、湖南和河南等六個地區有所減小。具體而言,寧夏、海南、重慶、山西和內蒙古等地的優質高等教育入學機會增幅最大,其中寧夏地區五年間適齡人口接受優質高等教育的比例增加了2.04%,其他四個地區的增幅在1.06%-1.50%間徘徊。而河南、天津、湖南、上海和北京等地的優質高等教育入學機會不升反降,其中北京地區減少幅度最大,由2013年的12.28%減少至2018年的9.06%,減少了3.22%,上海地區五年間優質高等教育入學機會也下降了1.47%,河南和湖南兩地也分別減少了0.2%和0.47%。因此,2013年至2018年間我國優質高等教育入學機會省際分化的趨勢雖有所改善,但優勢省份的特殊地位仍難以撼動。

(二)2013年和2018年地方保護主義的描述性分析

2013年至2018年,各地區優質高等教育在招生中均對本地區予以地域傾斜,本省招生名額占總體名額的比例(地方保護主義:E)從2013年的45.35%下降到2018年的42.82%,下降了2.53%。同時大部分省、市、自治區的地方保護主義都有所下滑。具體而言,2013年貴州、內蒙古和河南三個地區的屬地化招生比例最高,均在70%以上,寧夏、廣西、新疆、西藏和青海等地區的屬地化招生比例的均值也高達65.54%,遠遠高出了教育部規定的30%的標準。屬地化招生比例在30%以內的省、市共有八個,分別為湖北、天津、甘肅、湖南、上海、重慶、北京和海南。其中北京和海南的屬地化招生比例最低,分別為14.30%和10.82%。到2018年,貴州、寧夏、內蒙古和廣西依然保持了較高的屬地化招生比例,均值高達74.95%,西藏、廣東和青海等地的屬地化招生比例也在60%-64%之間徘徊。2018年屬地化招生比例低于30%的省、市、自治區由2013年的八個增加到十個,遼寧和陜西兩省的屬地化招生比例下降到30%以內。從不同地區屬地化招生比例的變化幅度來看,海南、河北兩個省份屬地化招生比例增加幅度最大,其中海南省屬地化招生比例由2013年的10.82%增加至2018年的20.27%,增加了9.45%,河北省則由2013年的38.99%增加至51.20%。在此期間,大部分省、市、自治區的屬地化招生比例有所下滑,其中新疆、云南和河南的屬地化招生比例減小幅度較大。河南五年間屬地化招生比例下降幅度達到13.01%,云南減少幅度也達到11.72%。

(三)省際層面地方保護主義和優質高等教育入學機會的比較

從2013年不同省區的地方保護主義和優質高等教育入學機會的關系來看,北京市優質高等教育入學機會最大,相應地屬地化招生比例卻非常之低,在全國僅高于海南省,位居第20位。天津和上海兩地的優質高等教育入學機會分別排在全國第2、第3位,但其屬地化招生比例分別排在第25位和第28位。廣東省作為2013年全國優質高等教育入學機會最低的省份,其相應地屬地化招生比例卻高達59%,排在全國第9位。同樣優質高等教育入學機會處于全國倒數的河南省,其屬地化招生比例高達70.39%,排在全國第3位。貴州省作為當年屬地化招生比例最高的省份,其相應的優質高等教育入學機會僅排在全國第26位。當然也存在屬地化招生比例和優質高等教育入學機會相似的地區,如寧夏地區,2013年其優質高等教育的適齡人口入學率排在全國第5位,相應地屬地化招生比例也排在全國第4位,西藏和新疆兩地也存在類似情形,其優質高等教育入學機會分別位于全國第7、第8位,屬地化招生比例則分別排在全國第6和第7位。到2018年,這種情形仍然存在,而且優質高等教育入學機會完全占有優勢的地區的屬地化招生比例在不斷下降,如天津市屬地化招生比例從2013年的27.64%下降到2018年的17.74%,優化了35.82%;上海市屬地化招生比例則從2013年的22.95%減小至2018年的17.84%。因此從省級層面來看,研究似乎并沒有觀察到優質高等教育入學機會完全占優勢的地區在地方保護主義方面占有相應的優勢,也沒有觀察到優質高等教育入學機會處于劣勢的地區在地方保護主義方面處于相應的劣勢地位。但這種觀察是否具有統計學上的意義,我們仍不得而知,需要進一步驗證分析。

四、2013年和2018年地方保護主義傾向不同的地區的入學機會的差異分析

由描述性統計分析可知,近五年我國優質高等教育入學機會有所提高,而地方保護主義有所下滑。同時,以北京、天津為代表的優質高等教育入學機會較大的地區的地方保護主義較小,且有減小趨勢,而以貴州、內蒙古等為代表的優質高等教育入學機會較小的地區的地方保護主義較大,且有增加之勢,這是否意味著地方保護主義傾向越明顯的地區的入學機會越小,而地方保護主義越有限的地區的入學機會越大呢?以下研究將圍繞此問題進行展開。

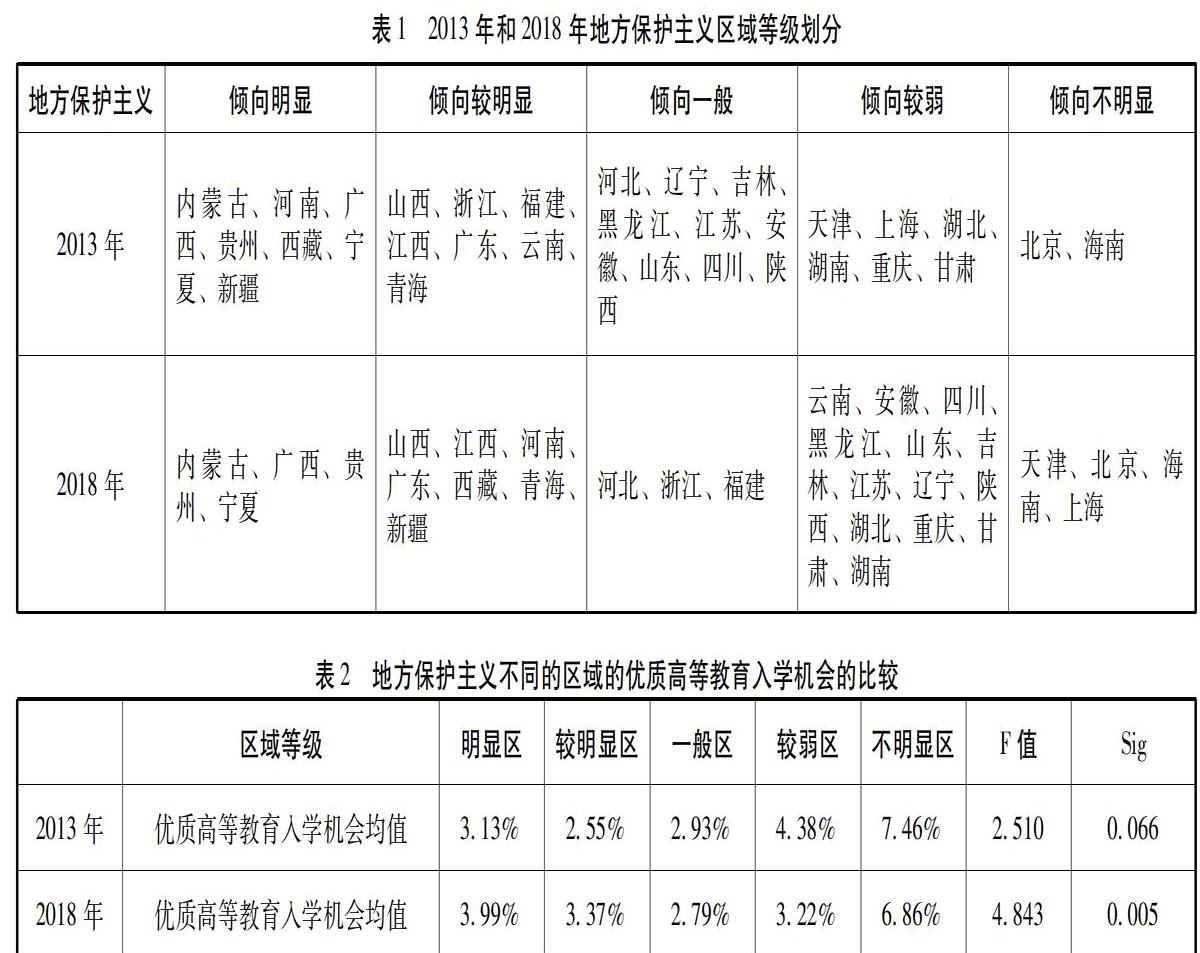

為研究方便起見,依據指標數據的特征,利用聚類的概念,對我國31個省、市、自治區進行聚類分析。研究主要通過2013年和2018年各地區的地方保護主義兩個指標對我國31個省、市、自治區進行聚類分析。采用SPSS16.0中的系統聚類法,以逐次聚類的方式,通過歐幾里得距離平方法觀察不同地區間的相似性(見表1)。

根據表1區域等級劃分的結果,利用單因素方差分析檢驗地方保護主義傾向不同的地區的優質高等教育入學機會是否存在顯著性差異,結果見表2。

表2統計了2013年和2018年我國地方保護主義不同地區的優質高等教育入學機會的差異。從優質高等教育入學機會均值來看,2013年地方保護主義傾向不明顯的地區的適齡人口入學率均值最高,為7.46%,其次為地方保護主義傾向較弱的地區,為4.38%,地方保護主義傾向較為明顯的地區的適齡人口入學率均值最低,為2.55%。通過單因素方差分析發現,地方保護主義傾向不同的地區的優質高等教育適齡人口入學率不存在顯著性差異。到2018年,地方保護主義傾向不明顯地區的優質高等教育適齡人口入學率均值仍最高,為6.86%,其次為地方保護主義明顯的地區,其適齡人口入學率均值為3.99%。從不同區域的優質高等教育入學機會均值的變化來看,地方保護主義明顯區域及較明顯區域的優質高等教育入學機會均值均有所增加,而地方保護主義一般區域、較弱區域及不明顯區域的入學機會均值有不同幅度的下滑。通過方差分析發現,地方保護主義傾向不明顯區域的適齡人口入學率均值與其他四個等級區域間存在顯著性差異,而其他四個區域間不存在顯著性差異。因此從優質高等教育適齡人口入學率均值來看,并不存在地方保護主義傾向越強,其入學機會越大或越小的簡單的線性關系。

綜合上述分析,研究并未發現地方保護主義占優勢的地區,其優質高等教育適齡人口入學率占有相應的優勢。因此,人們將地方保護主義視為我國優質高等教育入學機會省際分化的重要原因似乎并不具有統計學上的意義。

五、地方保護主義對優質高等教育入學機會影響的面板回歸分析

從上述2013年和2018年的描述分析和差異分析很難發現地方保護主義與優質高等教育入學機會有著明確的關聯。那么地方保護主義對優質高等教育入學機會究竟有沒有影響?如果沒有,真正的影響因素是什么?以下研究將利用2013年至2018年幾年間的面板數據,圍繞此問題展開。

自變量:2013年至2018年的地方保護主義(E)、地區優質高等教育容量(REPSSAP)和地區外省相對分配名額(ASAP)。

因變量:優質高等教育入學機會的省際分布,即優質高等教育適齡人口入學率的省際分布。

控制變量:全國優質高等教育在本地的招生計劃數(REP)、本地的優質高等教育在全國的招生計劃數(REPS)、本地的適齡人口數(SAP)以及優質高等教育資源的省際分布(G),為消除不同量綱級別間的差異,控制變量一律采取對數的形式。在進行回歸分析之前,對包括控制變量和自變量在內的七個變量進行共線性檢驗,發現本地適齡人口數與部分變量間存在共線性問題,將適齡人口變量剔除后,問題得到解決。因此本研究的控制變量僅包括REP、REPS和G。

借助eviews 8.0軟件對面板數據進行研究時,首先要對數據的平穩性和協整性進行檢驗。采用LLC、ADF-Fisher和PP-Fisher進行面板單位根檢驗,發現所有省、市、自治區的不同變量均為一階單整(1%水平下顯著),說明數據序列是平穩的。用KAO檢驗法對數據序列變量間的協整性進行檢驗,結果顯示ADF統計值在5%水平下顯著,表明變量存在協整關系,可進行面板數據分析。面板數據分析一般包括隨機效應模型和固定效應模型。在選取模型之前,對數據進行Hausman-test檢驗,發現P=0.0108,小于0.05,拒絕接受隨機效應模型。此外,隨機效應模型假設誤差性對解釋變量不產生影響與事實不符,因此本研究采用固定效應模型。在eviews面板數據分析中,固定效應模型又包括個體固定效應模型、時點固定效應模型和雙固定效應模型,需要通過相應的協方差檢驗確定最終模型形式,主要假設如下:

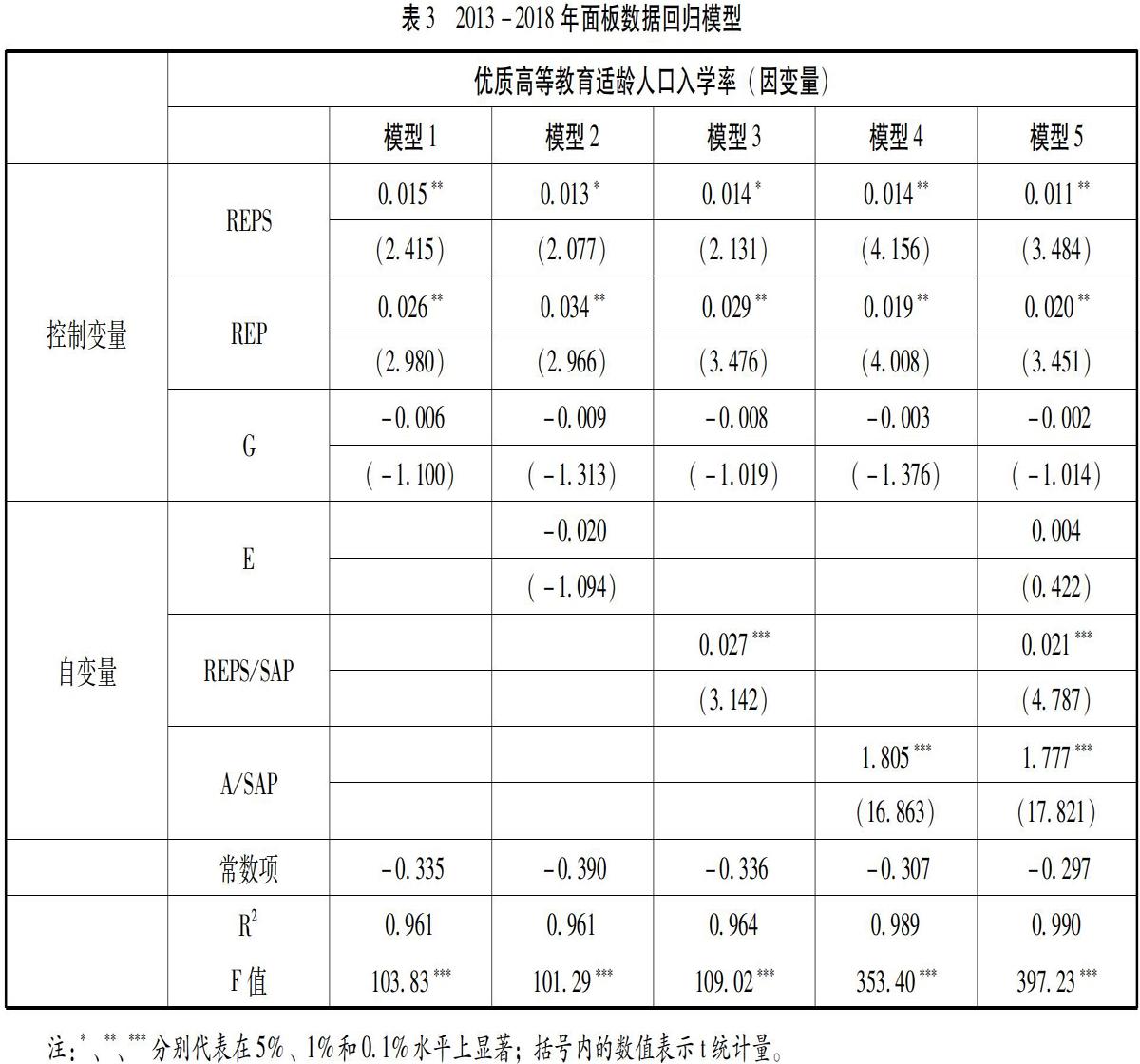

表3統計了2013年至2018年近五年時間段內地方保護主義、地區優質高等教育容量和地區獲得外省相對分配名額對地區優質高等教育入學機會的影響。首先,當模型1中只包括三個控制變量時,本地優質高等教育招生規模和全國優質高等教育在本地的招生規模兩個變量的回歸系數顯著,分別為0.015和0.026。這表明在控制其他變量的條件下,地區優質高等教育的招生規模和全國優質高等教育在地區的招生規模每增加1%,則相應地地區適齡人口接受優質高等教育入學機會分別增加0.015和0.021。將地方保護主義變量納入模型,模型2顯示本地優質高等教育招生規模和全國優質高等教育在本地的招生規模兩個變量的回歸系數仍然顯著,且變化較小。但地方保護主義的回歸系數并不顯著,說明在控制本地招生計劃和優質高等教育資源分布的條件下,地方保護主義對優質高等教育入學機會的省際分布并不具有明顯的影響。在控制三個控制變量的前提下,研究將本地優質高等教育容量這一變量納入模型,模型3顯示本地優質高等教育招生規模和全國優質高等教育在本地的招生規模兩個變量對優質高等教育入學機會仍具有顯著性影響。與此同時,本地優質高等教育容量的回歸系數顯著,為0.027,說明本地優質高等教育容量對本地適齡人口獲得優質高等教育入學機會具有顯著的正向影響,本地優質高等教育容量每提高1個百分點,適齡人口入學率將會提高0.027個單位。在控制變量保持不變的前提下,將地區獲得外省相對分配名額納入模型,本地優質高等教育招生規模和全國優質高等教育在本地的招生規模的影響仍然顯著。同時,外省相對分配名額對本地優質高等教育入學機會影響的回歸系數高達1.805,且在0.001水平上顯著,說明外省相對分配名額對本地優質高等教育入學機會具有顯著的正向影響。當外省相對分配名額提高一個百分點,地區適齡人口獲得優質高等教育入學機會將提高1.805個單位。最后,研究將地方保護主義、地區優質高等教育容量和外省相對分配名額均納入模型,模型5顯示優質高等教育資源的區域分布和地方保護主義兩個變量對優質高等教育入學機會均沒有顯著性影響,而本地優質高等教育的招生計劃數、全國優質高等教育在本地的招生規模、本地優質高等教育容量和外省相對分配名額四個變量對本地優質高等教育入學機會具有顯著性影響。結合變量的回歸系數和t統計量來看,外省相對分配名額的回歸系數和t統計量最大,說明其對地區優質高等教育入學機會的影響最大,其次為地區優質高等教育容量。

因此,從2013年至2018年的面板回歸分析中可以清晰地看出,地方保護主義對地區優質高等教育入學機會的分布并沒有明顯影響,而地區優質高等教育容量和外省相對分配名額對優質高等教育入學機會的區域分布產生了重要影響,地區優質高等教育容量的提高和外省相對分配名額的增加無疑會有效降低本地區適齡人口獲得優質高等教育入學機會的難度。

六、研究結論

通過上述分析,研究得出以下結論:(1)2013年至2018年間,我國地方保護主義有所下滑。其中以北京、天津為代表的優質高等教育入學機會較大地區的地方保護主義較為有限,且有減小趨勢,而以貴州、內蒙古等為代表的優質高等教育入學機會較小的地區的地方保護主義較明顯,且有增加之勢。(2)從地方保護主義傾向不同地區的優質高等教育入學機會看,并未發現地方保護主義占優勢的地區,其相應的優質高等教育適齡人口入學率占有優勢。(3)回歸分析發現,地方保護主義對我國優質高等教育入學機會并未產生明顯影響,而地區優質高等教育容量和外省相對分配名額才是真正影響地區優質高等教育入學機會多寡的重要因素。

從統計分析結果追溯到已有相關理論可知,將優質高等教育入學機會地區分配的不公平強加于地方保護主義,至少在統計學上是沒有意義的。同時在優質高等教育招生普遍傾向于本地的背景下,將矛頭指向北京、上海和天津等經濟發達地區的地方保護主義更是缺乏理性。此外,不少學者所持的“優質高等教育資源空間分布不均衡”對揭示入學機會的省際分化的內在機理也較為有限。而對于真正影響優質高等教育入學機會省際分化的地區自身優質高等教育發展能力和省外優質高等教育招生名額的分配機制的相關探討較少,從而易使對該主題的研究陷入盲區。首先,部分省、市、自治區優質高等教育入學機會少,自身發展能力弱,很大程度上要歸咎于中央政府實行的基于“地域標簽”的無條件約束性的政策補償機制。與教育大革命時期基于“身份標簽”取才相似,高等教育地域特權與其有異曲同工之處,都具有不勞而獲的高等教育權利。這種教育特權的蔓延只會使這些省份不斷喪失其自我發展能力而不得不依賴于其他省份的“救濟”。因此中央政府在追求表面入學機會均衡的同時,更要注重不同地區優質高等教育負擔的均衡。換句話說,各地區的經濟實力和高等教育資源作為能力發展的基礎,其效能的發揮直接關乎地區優質高等教育的招生能力。對于部分入學機會小、負擔能力弱的省份應通過改善效能機制來提高本地區優質高等教育的發展能力。唯有在各地區優質高等教育負擔均衡的前提下,政府為追求表面的入學機會均衡,可適當采取政策補償措施。其次,對省外優質高等教育招生名額分配機制的探討涉及不同地區間責任分擔和機會分享的核心議題。責任分擔是指地區優質高等教育要承擔外省生源的入學責任,主要表現為地區優質高等教育在外省的招生計劃數;機會分享是指地區向外省輸送生源,共享優質高等教育入學機會,表現為外省在地區的招生計劃數。政府在追求高等教育入學機會均衡時,在對優質高等教育招生名額進行傾斜性分配時,要充分考慮到不同地區已經承擔的入學責任和享受到的機會份額,在承擔外省生源和向外省輸送生源間確立基本的均衡。否則過重的責任分擔會有損部分地區發展高等教育的積極性,而過度的機會分享表面看似增加了本地區的入學機會,實質上會不斷加重地區對政策的依賴性,不僅不利于本地區資源效能的發揮,而且一定程度上削弱了自身高等教育的發展能力。因此對外省優質高等教育入學機會的分享要以承擔相應的責任為條件,只有這樣才有可能避免“搭便車”狀況的發生。但如何確立不同地區“責任分擔和機會分享”的均衡點,則是政府急需攻克的難題。

參考文獻:

[1]李世源,崔巍.十年來我國地方保護主義研究綜述[J].學術界,2006(2):249-256.

[2]吳家慶,易曙光.地方保護主義何以愈演愈烈[J].求是·內部文稿,1995(14):24-25.

[3]鄭毅.高考招生平等的制度實現——以高招名額分配中的地方保護主義傾向為視角[J].教育與考試,2009(6):16-22.

[4]司洪昌.國立大學招生屬地化:蠶食國家利益[J].教育與職業,2007(1):20-24.

[5]王光榮,張雪.優質高等教育入學機會公平問題探析——基于“985”院校為例[J].教育科學,2014,30(5):62-66.

[6]江雪松,賴秀蘭,張昌輝.考試公平與區域公平[J].江蘇高教,2007,34(4):104-106.

[7]張小萍,張良.中國高質量大學入學機會和招生偏好研究[J].高等教育研究,2015(7):28-35.

[8]陳耐帥,許友誼.“211工程”院校入學機會分布的區域差異分析[J].高校教育管理,2014(3):34-38.

[9]李立峰.高考錄取分數線的演變及成因分析——兼論高等教育入學機會的區域分配[J].北京大學教育評論,2010(2):56-70.

[10]韓夢潔.美國高等教育入學機會的州際公平[J].高等教育研究,2017(8):91-97.

[11]劉精明.擴招時期高等教育機會的地區差異研究[J].北京大學教育評論,2007(4):142-155.

[12]曹妍,張瑞娟.我國高等教育入學機會及其地區差異:2007-2015年[J].教育發展研究,2017(1):25-35.

[13]李佳,常桐善.影響高等教育入學機會公平性的指標體系之厘定[J].清華大學教育研究,2013(5):43-52.

(責任編輯 陳春陽)