不同通風方向對稻谷降水效果影響的數值模擬研究

王遠成 季振江 王雙林 曲安迪 杜傳致

(山東建筑大學熱能工程學院1,濟南 250101)(河北清苑國家糧食儲備庫2,保定 071100)(中儲糧成都糧食儲藏科學研究所3,成都 610000)

影響糧食儲存的兩個重要因素是溫度和水分,經過長期的實踐和研究,人們發現當糧食溫度低于 15℃(糧食安全儲藏的溫度)時,糧食水分在 12%~14.0%(不同儲糧生態區域以及不同糧種會有差異)時,可以有效地避免蟲害的發生,抑制糧堆中生物體的生命活動,延緩儲糧品質的劣變。Holmes[1]在研究報告中指出,水分和溫度將直接影響糧食的霉變和蟲害進而導致糧食的損失。因此控制糧堆內溫度和水分的變化,是糧食存儲的重要技術手段。就倉機械通風在糧食儲藏中具有降溫效果顯著、費用較低等特點,在確保儲糧安全方面,發揮著至關重要的作用[2]。1971 年 Sinha[3]提出,減少儲糧變質的一種方法是通過冷卻干燥通風把它降低到一個安全溫度和安全水分。1990 年 Wilkin等[4]提出,糧食儲藏期間通過冷卻通風降低儲糧溫度可以有效控制蟲害,并減少殺蟲劑的使用。

目前研究糧堆內部熱濕傳遞過程的方法有現場觀測方法(實倉測試),現場觀測方法所得到的結果無疑是可靠的,但現場觀測方法需要投入較大的人力物力,成本較高,而且結果不具有可重復性。基于計算流體動力學的數值模擬方法是國外近年發展起來的一種研究流動、傳熱傳質等現象的新方法,它可以形象地再現流動、熱濕傳遞過程的情景,為研究儲糧通風問題提供了一個較好的途徑和手段[5]。

本研究以中儲糧成都糧食儲藏科學研究所完成的垂直向上通風(通常稱為正向通風)的實驗工況為研究對象,采用數值模擬方法,對實驗工況進行了完整的數值模擬,分析了在垂直向上的機械通風過程中糧食溫度和水分的變化規律,并比較分析了實驗數據與計算機模擬結果,檢驗了模型的準確性和可靠性。同時,模擬了同樣的通風條件下垂直向下(通常稱為反向通風)通風時實驗倉內部稻谷溫度和水分變化規律,探究了垂直向上和垂直向下通風時的降水效果差異,并從理論上分析了其原因,以期為糧庫的儲糧通風操作提供參考。

1 實驗裝置和實驗工況

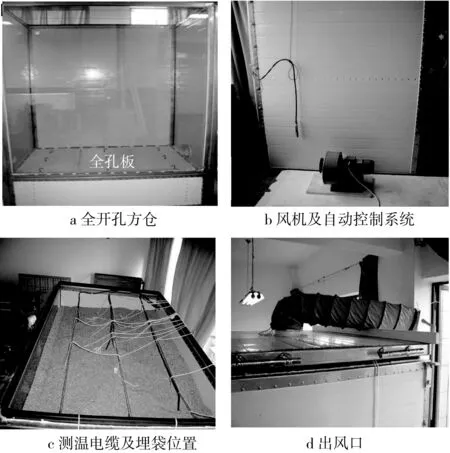

本實驗糧倉的長寬高分別為1.5 m、1.0 m和1.8 m,底部為全開孔地板,四壁絕熱,頂部為出風口,實驗臺如圖1所示。糧堆的高度為1.6 m,進風口直徑110 mm,全開孔地板開孔率25%,出風口直徑250 mm。通風機的型號為CF-11 No.1.5,風機最高風壓912 Pa,最大風量800 m3/h,實測風壓風量分別為550 Pa和330 m3/h。采用自動通風控制系統進行溫濕度數據采集和通風控制,當環境濕度低于75%時進行通風,至8月31日結束通風時共通風169.1 h,耗電28.7 kW·h。

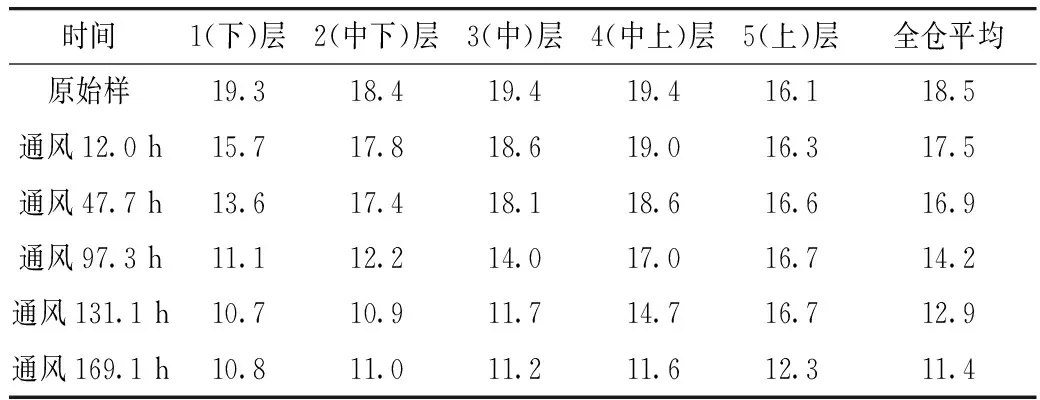

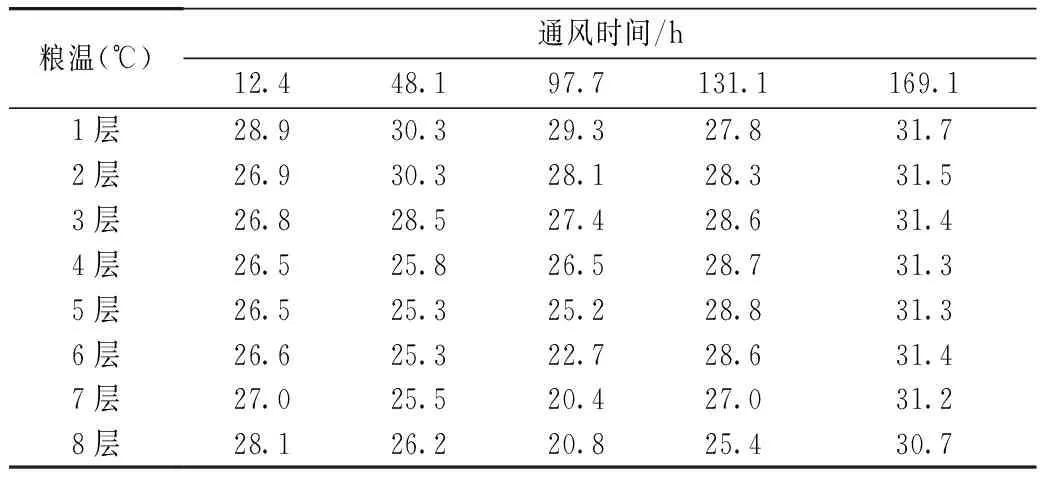

通風降水實驗的糧食種類為雜交秈稻,質量為1 350 kg, 8月10日開始通風,8月31通風結束。初始平均濕基水分18.5%,為了測定糧食水分,事先在糧堆內部一定的位置預埋200 g袋裝稻谷,預埋袋為網狀編織袋,以保證通風透氣性能。而且由于袋裝樣品質量較少,對周圍糧堆溫度和水分影響較小。通風期間的快速取出預埋袋糧食,并進行水分的測定,測定糧食水分變化情況如表1所示。采用糧情系統自動記錄糧溫,倉內對角線上布置測溫線3根(底部處掛在地板的掛鉤上),共布置測溫點8層,每層9個測溫點,每層測溫點間的距離為20 cm,第1層為下層,距底板約20 cm,1~7層埋入糧堆內,8層位于糧層表面,實驗過程中,每10 min自動采集一次溫度數據。實測溫度變化數據如表2所示。

圖1 垂直向上通風實驗裝置圖

時間1(下)層2(中下)層3(中)層4(中上)層5(上)層全倉平均原始樣19.318.419.419.416.118.5通風12.0 h15.717.818.619.016.317.5通風47.7 h13.617.418.118.616.616.9通風97.3 h11.112.214.017.016.714.2通風131.1 h10.710.911.714.716.712.9通風169.1 h10.811.011.211.612.311.4

注:1層為最底層,5層為最上層,底層埋袋位于全開孔地板上,其他各層間距約30 cm。

表2 實測糧食溫度變化

注:*8層為最底層,1層為最上層(糧面層),各層間距約20 cm。

2 數學模型和數值方法

2.1 數學模型

假設糧堆是連續性的、均勻分布的多孔介質,糧堆內部滿足局部熱濕平衡原理,考慮糧食顆粒的吸濕和解吸濕特性,忽略糧食的呼吸作用和蟲霉生長的產生的熱量和水分。糧堆內部流動及熱濕耦合傳遞的控制方程如下[6-7]:

2.1.1 連續性方程

(1)

動量方程

(2)

2.1.2 能量方程

(3)

2.1.3 水分遷移方程

(4)

式中:ε為空隙率;ρa為空氣密度;ρb為糧堆的容重;dp為谷物顆粒的等效直徑;u為糧堆內部空氣的表觀速度或達西速度;p為壓力;t為時間;為微分算子;ca、cb分別為空氣和糧堆的比熱;T為糧堆絕對溫度;W為糧堆的水分;keff為糧堆的有效導熱系數;μ為空氣的動力粘度。w為糧粒間空氣的絕對含濕量,Deff為糧粒間空氣中的含濕量通過糧堆的有效擴散系數,hs為谷粒解吸或吸附熱。

2.2 數值方法

2.2.1 初始和邊界條件

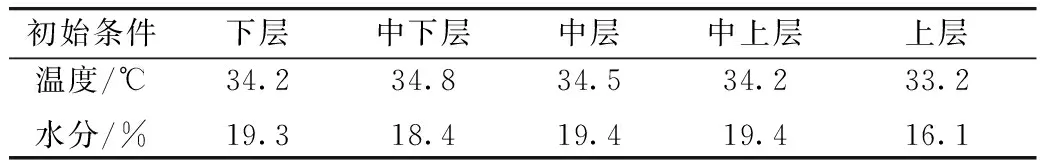

按照實驗中分為5層測試稻谷水分的原則,對稻谷的初始溫度和水分同步進行了5層分布的設置處理,通風開始時實驗倉內稻谷的初始溫度和水分見表3。入口風量為330 m3/h,進口溫度為隨著時間變化的環境溫度,送風濕度為隨著時間變化的環境濕度,本次模擬邊界條件(通風條件)是不斷變化的,即進風口的溫濕度是不斷變化的。

表3 初始糧溫和水分

2.2.2 數值方法

對數學模型進行有限體積的離散,采用二階迎風格式,計算質量守恒方程、空氣流動的N-S和Brinkman方程、水汽遷移方程、對流傳熱方程和干燥速率方程時采用欠松弛因子的辦法使計算快速準確,對壓力和速度的耦合采用SIMLPE算法,設置以上參數并進行初始化進行數值模擬。采用亞松弛方法來實現控制迭代。

3 模擬結果及分析

3.1 垂直向上通風過程中糧堆溫度變化的模擬結果及分析

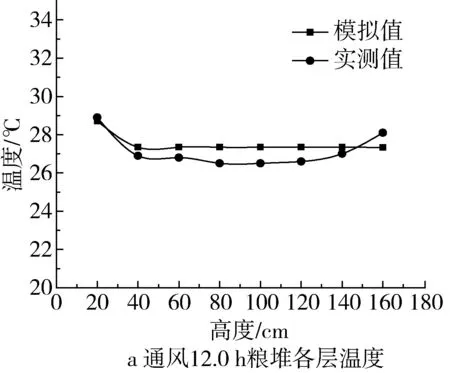

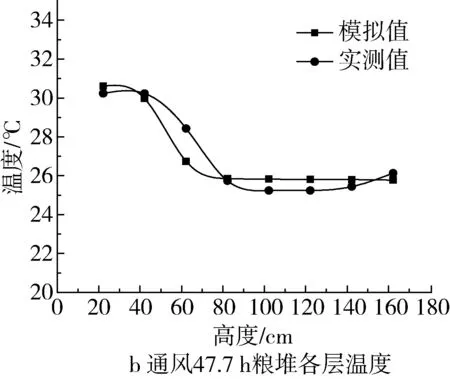

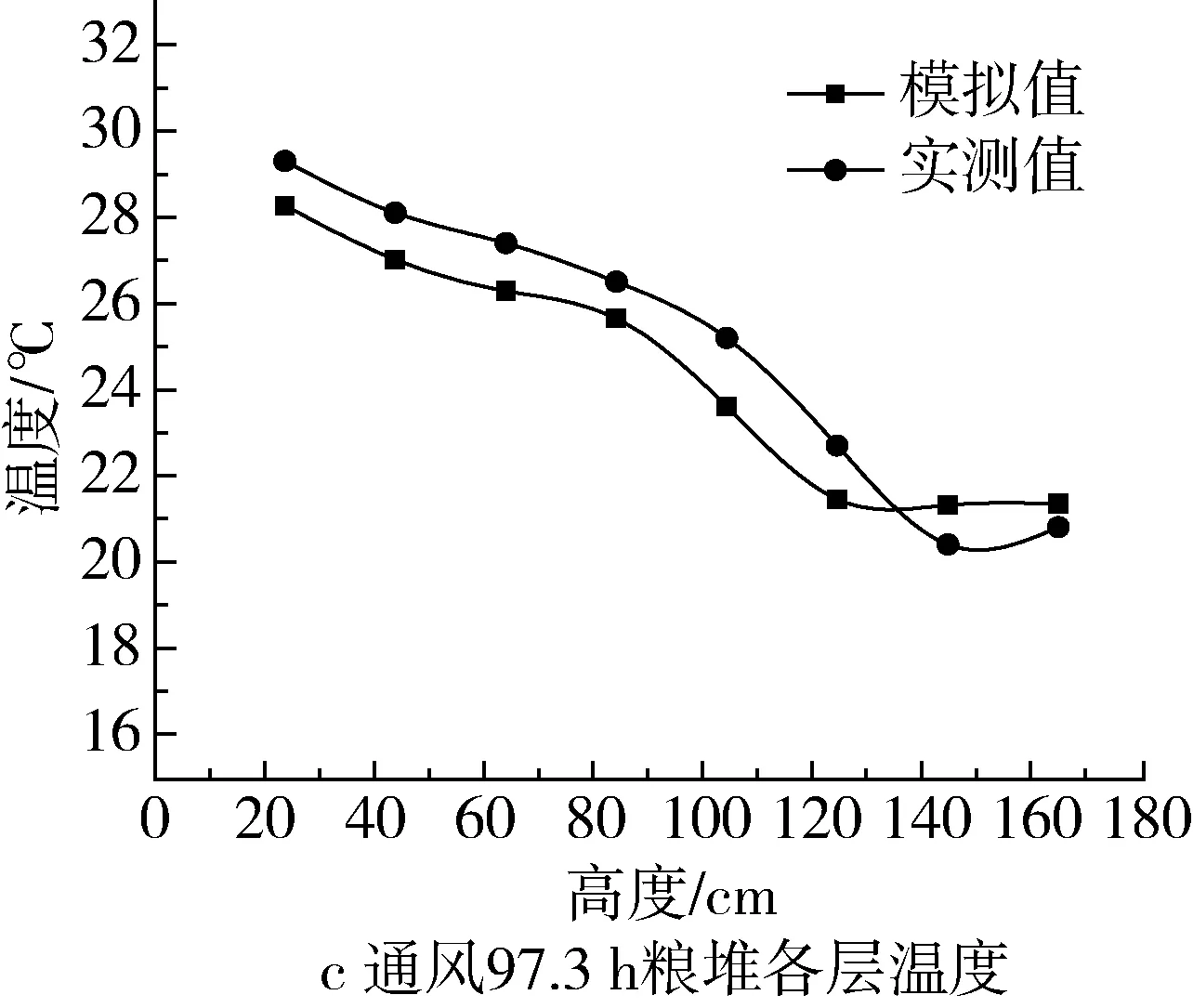

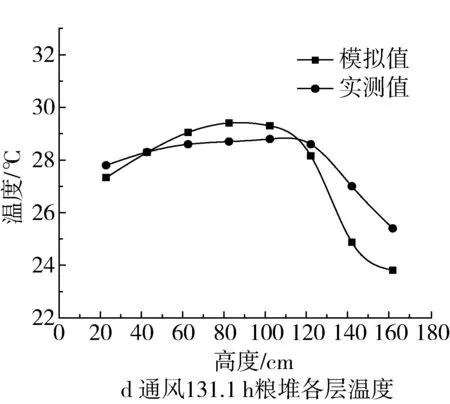

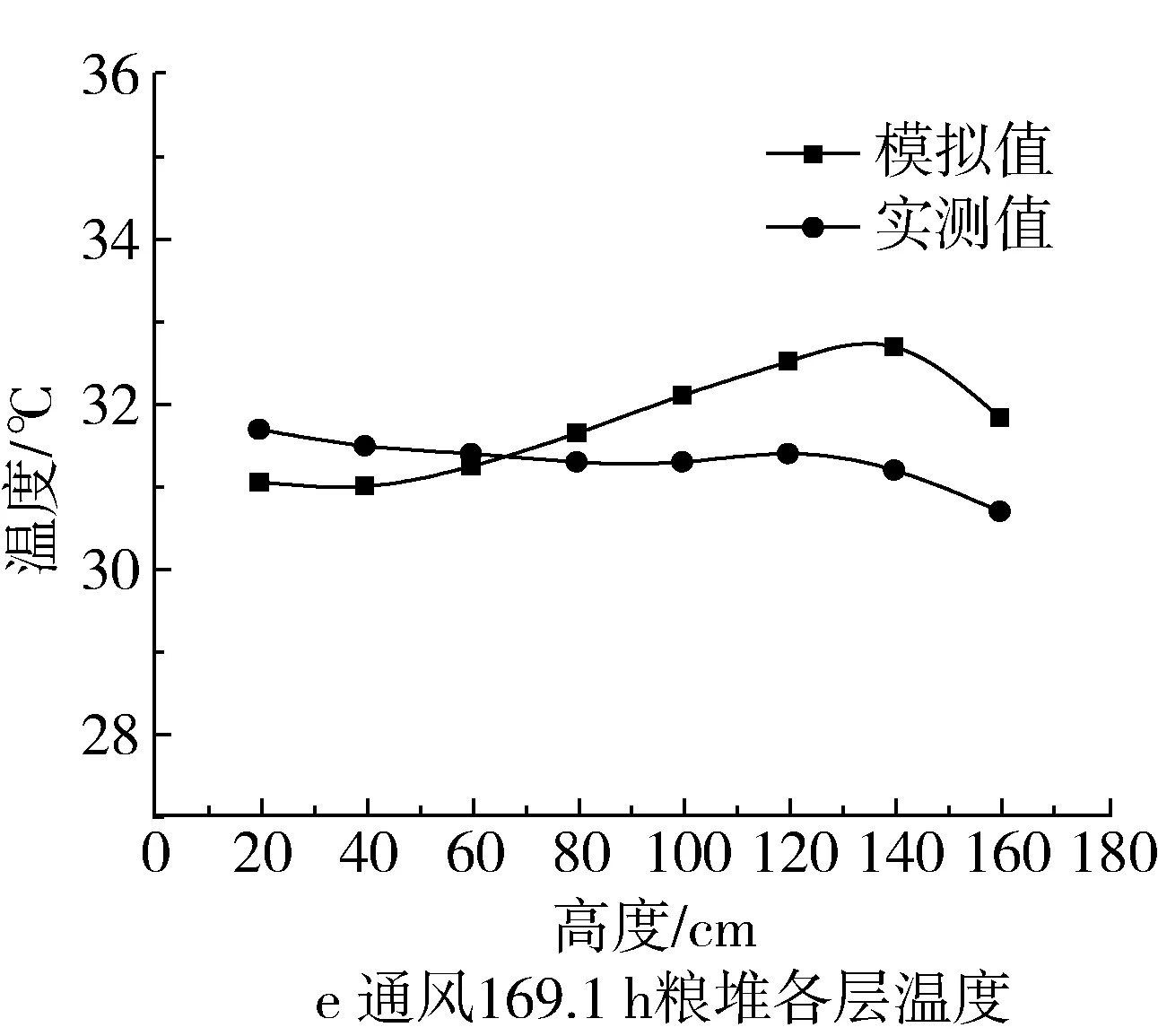

圖2是垂直向上通風過程中稻谷的溫度變化的模擬和實測結果。由圖2a~圖2e可知在通風一段時間后,糧食各層溫度的實測值和模擬值的變化趨勢幾乎一致,各層溫度值的最大誤差在2 ℃以內,整個糧堆溫度的平均誤差為0.7 ℃。從圖2a~2b可以看出,由于通風氣流溫度是不斷變化的,通風口附近的糧溫隨著通風溫度的改變而變化劇烈,上部糧溫變化相對緩慢。分析其原因在于,垂直向上機械通風過程中,由于糧堆中存在熱阻,熱量在糧堆各層中的傳遞有遲滯效應,這也是通風結束時,糧堆中各層之間有溫度梯度的原因。以圖2b為例,當外界空氣溫度升高時,在距離入風口較近位置的糧層溫度升高,而距入風口位置較遠處的糧層溫度沒有受到影響,糧溫變化較小。

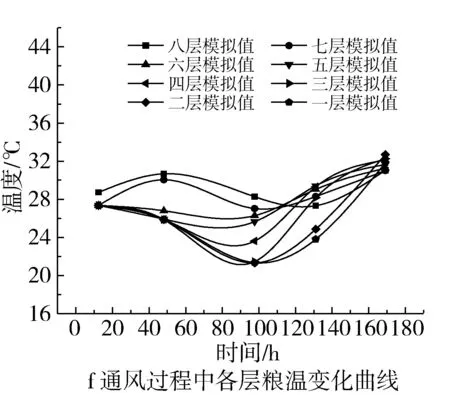

圖2f是垂直向上通風過程中模擬的各層糧溫分布圖,可以看出,從1~8層從下至上的糧溫是隨著通風風溫而變化的。通風時間為12.4 h時,各層溫度普遍降低至28 ℃左右。當通風時間為48.1 h時,除了最上面兩層糧層溫度為30 ℃,下面糧層溫度皆降低至25 ℃左右。當通風時間為97.7 h時,溫度降低十分顯著,自上至下,溫度從28~21 ℃之間變化。當通風時間為131.1 h時,各層溫度又有所回升。當通風時間為169.1 h時,由于通風氣流溫度升高導致各糧層溫度又重新達到30 ℃以上,但此時各層間溫度梯度已經變得很小。

圖2 垂直向上通風時各層平均溫度實測值與模擬值的對比及各層平均溫度的變化圖

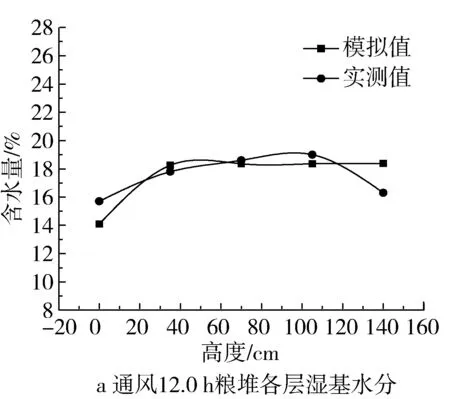

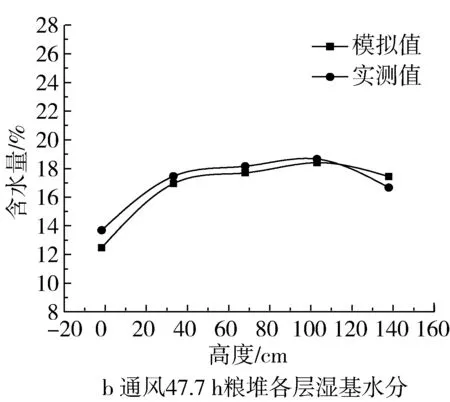

3.2 垂直向上通風過程中糧堆水分變化的模擬結果及分析

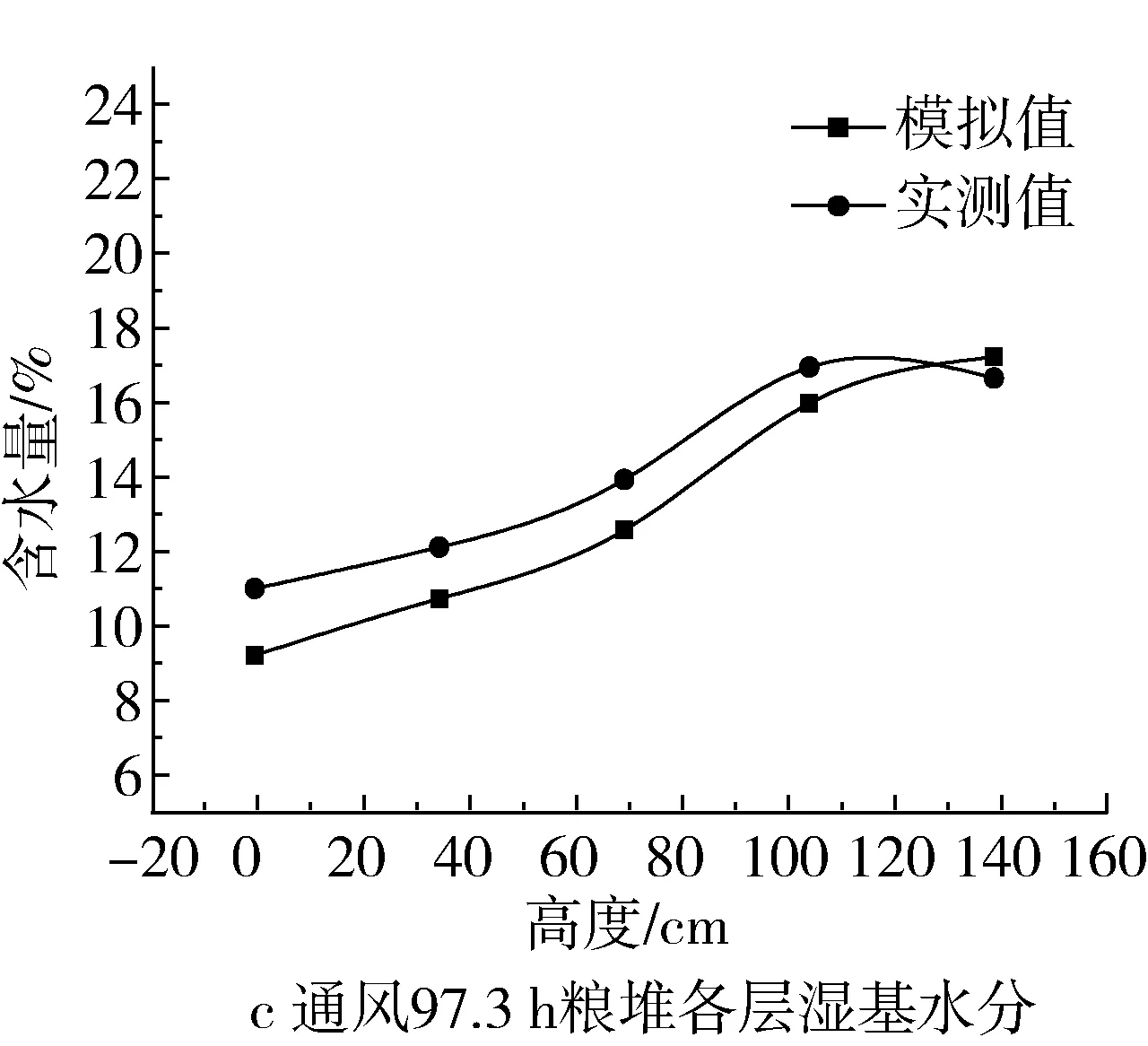

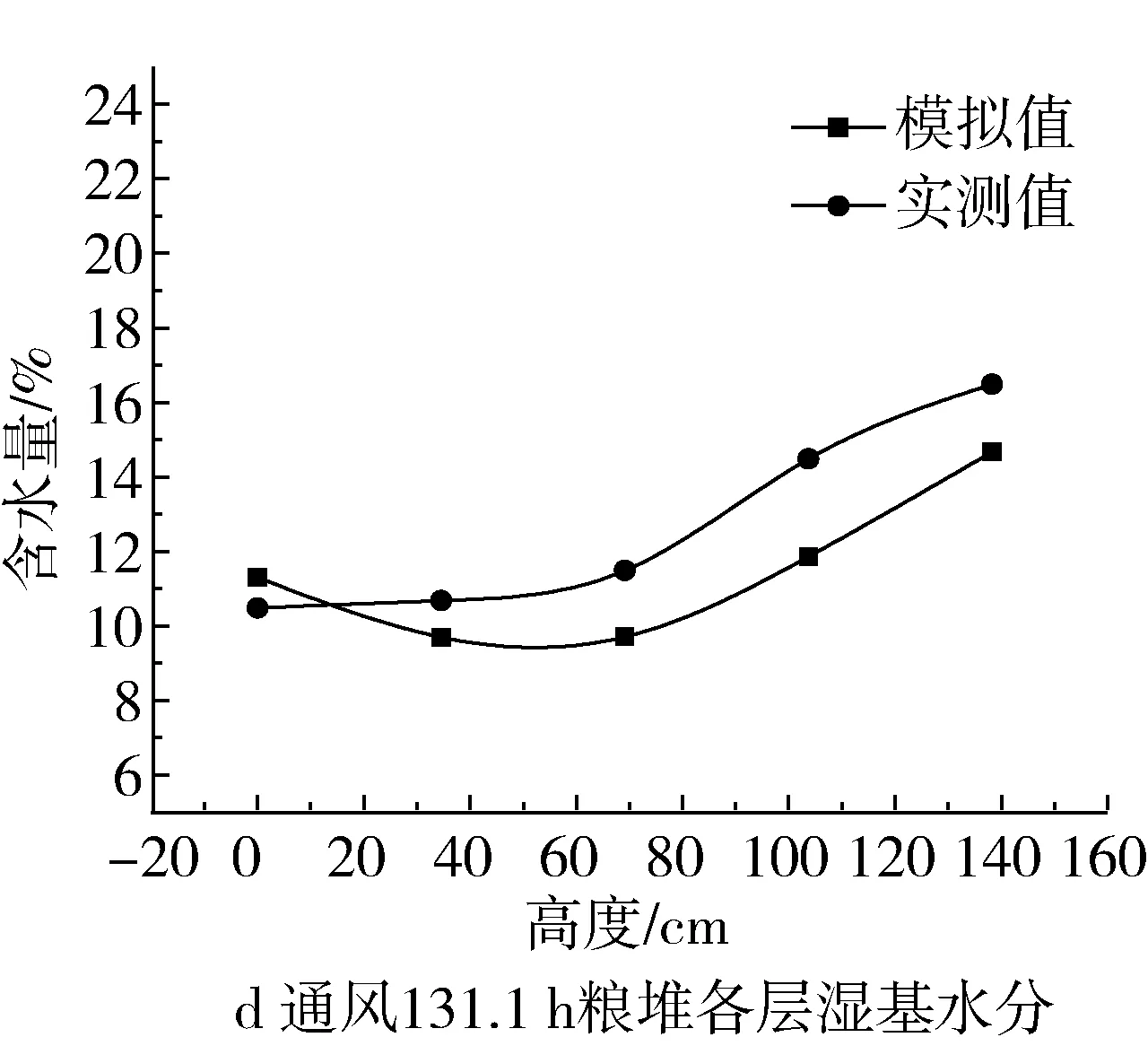

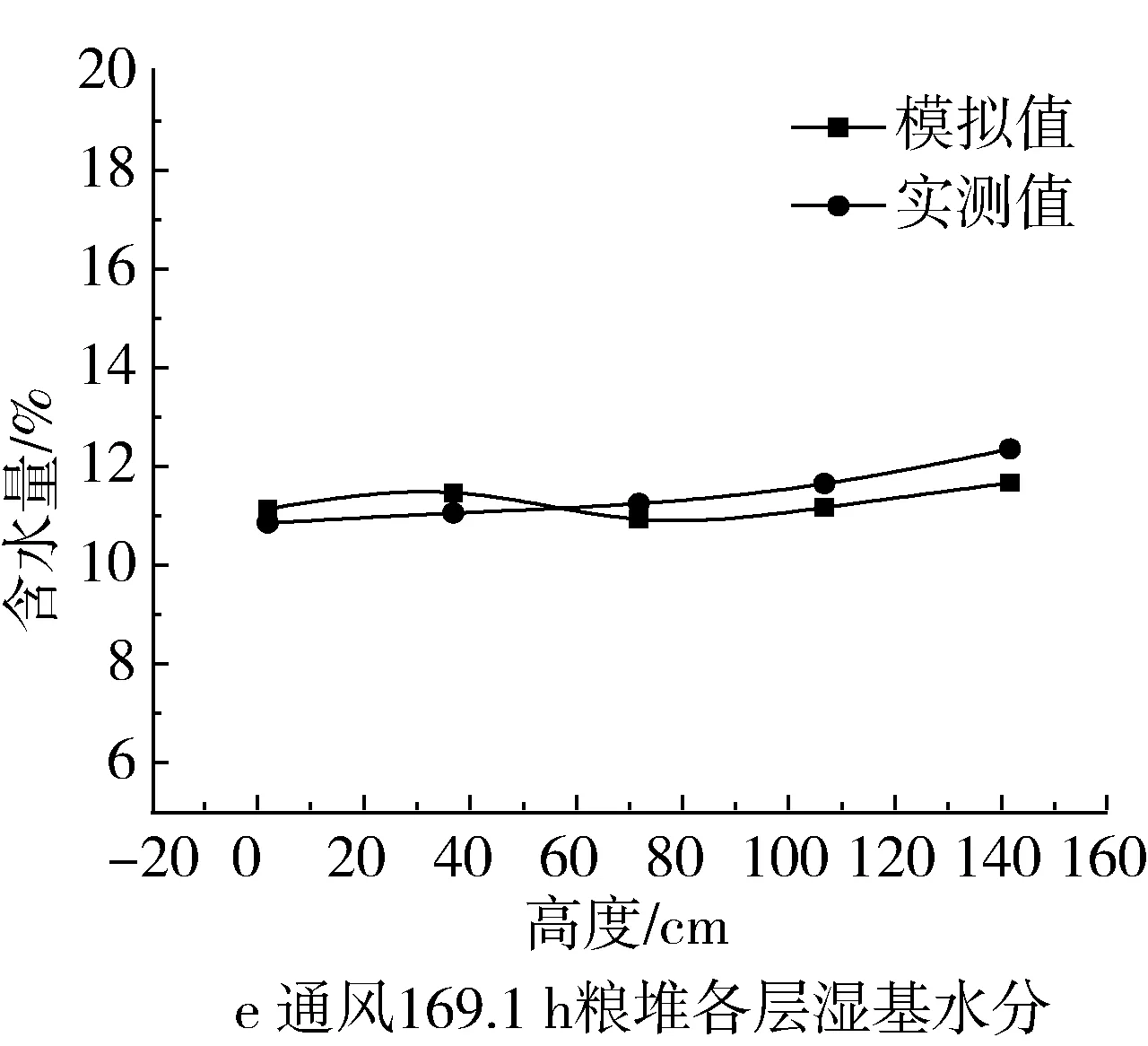

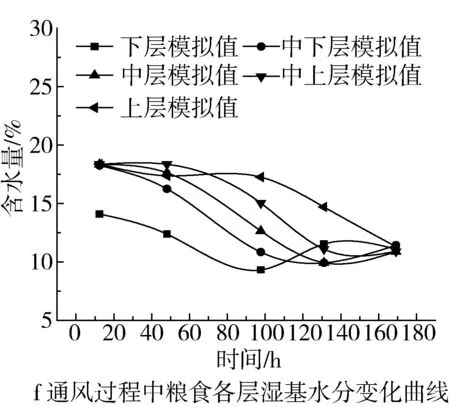

圖3是垂直向上通風過程中稻谷的水分變化的模擬和實測結果。可以看出,由于通風過程在控濕措施,即始終保持通風氣流的濕度小于75%。此時,通風氣流的濕度始終小于糧堆內部的平衡相對濕度,根據解吸濕理論,糧堆內部的水分是逐漸降低的,尤其是在通風的47.7 h內,通風口附近稻谷水分下降最為明顯,上部區域稻谷水分變化緩慢。隨著通風的不斷進行,上部的水分最終也降低下來。由圖3a~圖3e可知,糧食各層水分實測值與模擬值的變化趨勢也基本一致,各層水分值的最大誤差在2%以內,整個糧堆水分的平均誤差為1.1%。圖3f是通風過程中各層模擬水分的變化圖,可以看出,在通風過程中,各層水分總體趨勢都是逐步下降的,但水分鋒面遷移較溫度鋒面移動地慢。通風初始階段,糧堆底部,即靠近通風口處的水分首先降低;隨著通風時間的不斷增加,上面各層糧堆的水分也開始降低,但相對于溫度變化而言,水分變化的過程較為緩慢。具體地說,當通風時間達到12.4 h時,僅有最下面兩層的水分含量變化比較明顯,其他糧層的水分含量的變化非常的小。當通風時間為48.1 h時,中下層的水分含量也有所明顯降低,且與最下層的水分含量相差不大,但中層及其以上的水分含量仍變化不明顯。當通風時間為97.7 h時,而下層及中下層的水分含量已經顯著降至10%左右,中層和中上層的水分含量也明顯產生了降低,此時只有最上層糧堆的水分含量還沒有顯著的降低。當通風時間達到131.1 h時,五個糧層的水分含量都有了很顯著的降低,但最上層仍然有著較高的水分含量。當通風時間達到169.1 h時,所有糧層的水分都已經降低至較為一致的水平。

通過以上分析和比較,可以看出,采用數值模擬方法可以有效地反映通風過程在糧堆內部溫度和水分的變化規律。數值模擬結果與實測數據之所以有誤差,主要是由于稻谷的孔隙率、平衡水分、糧粒空隙的迂曲率以及吸濕/解吸濕速率常數的取值,國內目前還沒有可靠的數據,數值模擬中都是參考國外的數據而設定的,因此,在模擬水分遷移的過程中,必然會出現一定的誤差。下一步,將對模型進行修正,逐步調整相關參數,使得模擬結果更加接近實際。

圖3 垂直向上通風時各層平均水分實測與模擬值的對比及各層水分平均變化圖

3.3 垂直向下通風的數值模擬與垂直向上通風模擬結果的比較

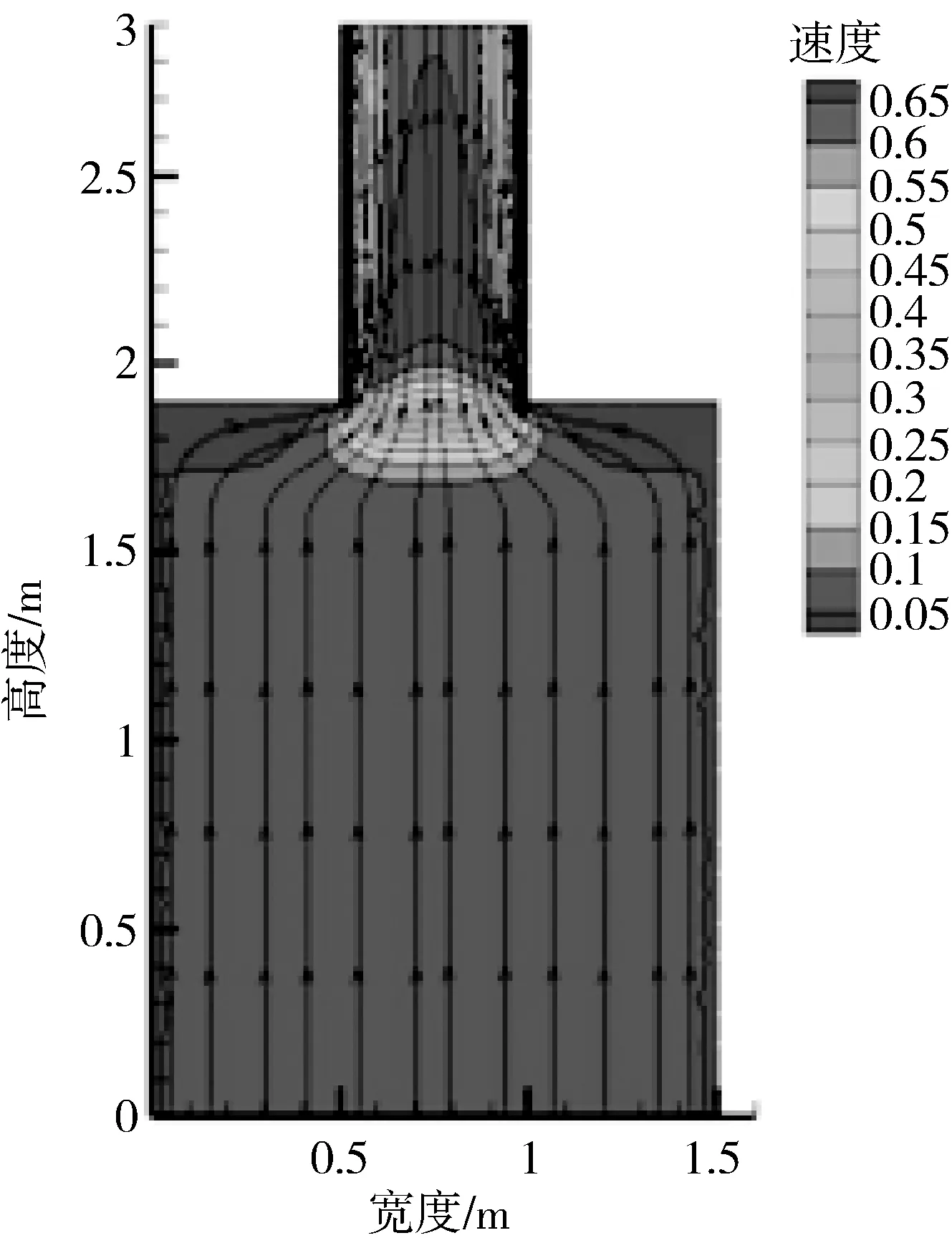

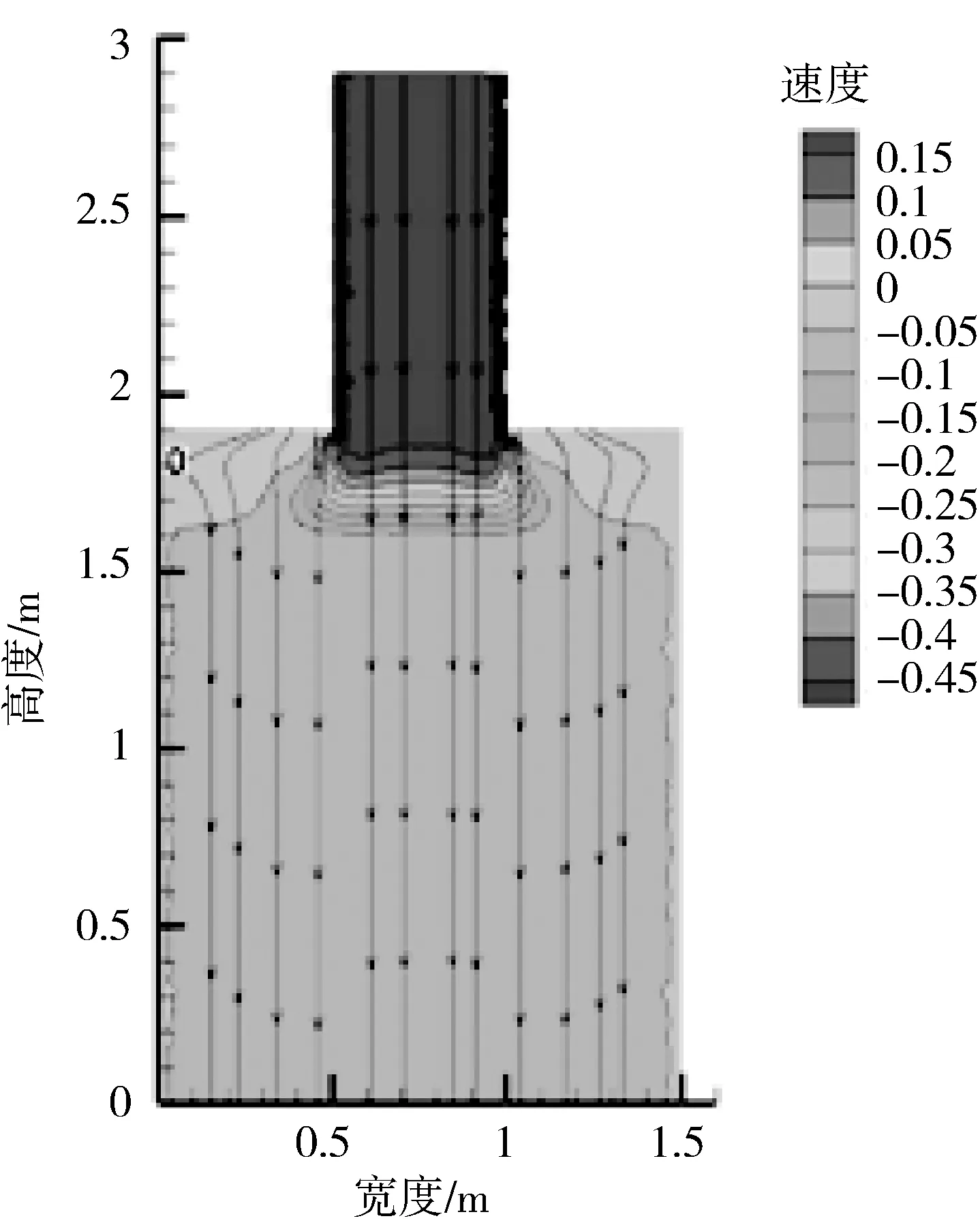

為了比較不同通風方向的降水效果,采用相同的初始和邊界條件,即稻谷初始溫度、初始水分、通風氣流的溫濕度和通風量與垂直向上通風時的相同,模擬了垂直向下通風過程中實驗倉內稻谷的溫度和水分變化規律。圖4和圖5是垂直向上和向下通風時流場布圖。

圖4 垂直向上通風的流場圖

圖5 垂直向下通風流的場圖

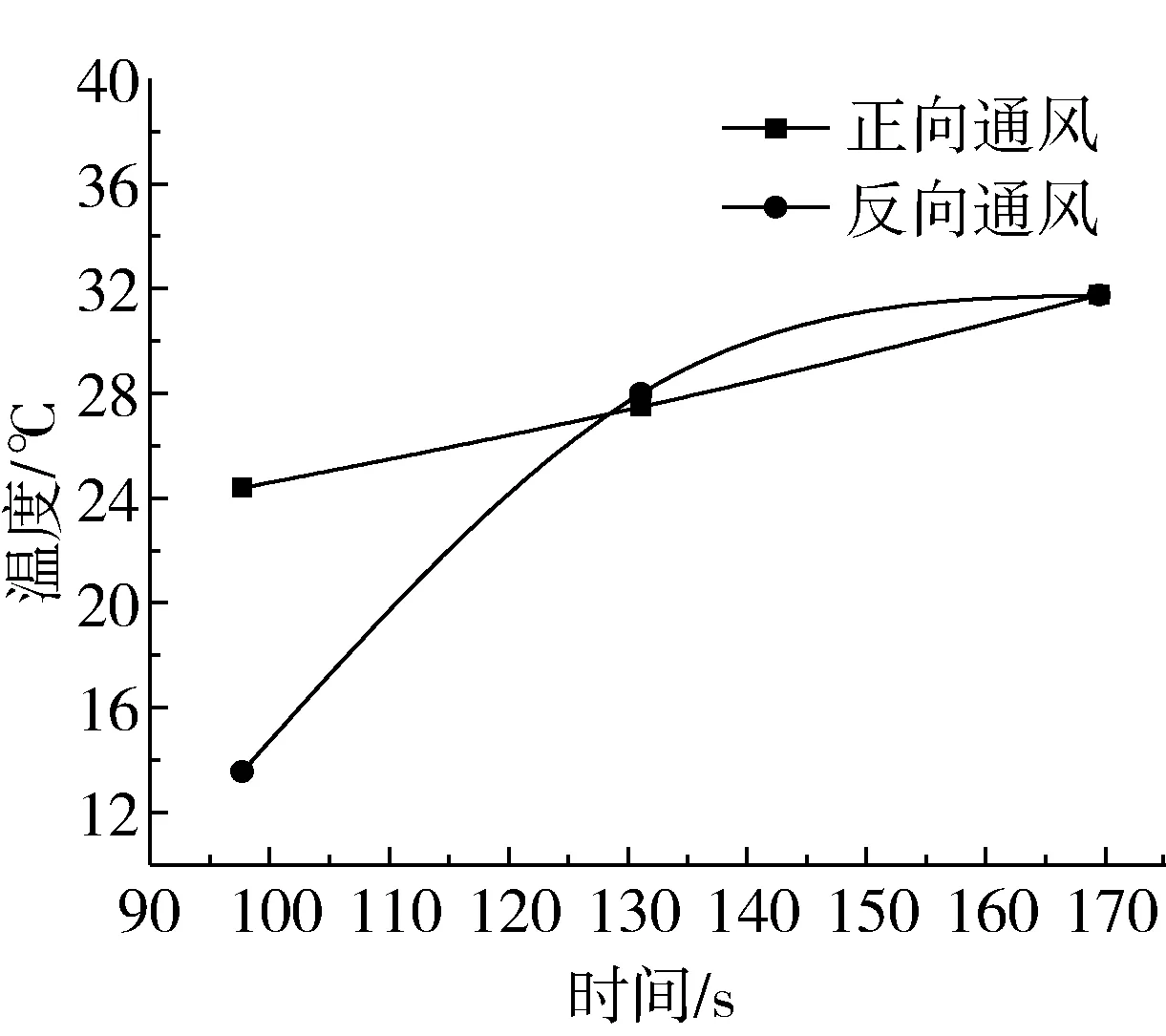

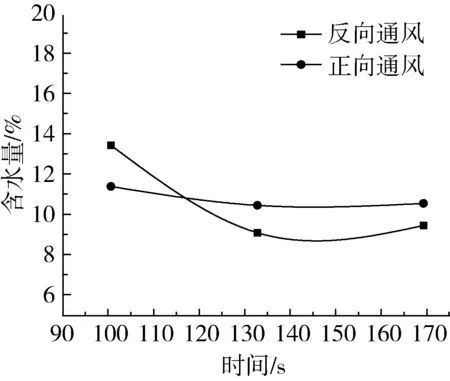

圖6和圖7是垂直向上通風與垂直向下通風的效果的數值模擬結果的比較。從圖6和圖7中可以看出,相同的糧堆初始溫度和水分、相同的通風條件,兩種不同的通風方向時,最終糧溫非常接近,但最終的水分則不相同。即盡管兩種通風方向的降溫效果完全相同,但降水效果卻不一樣。相對于垂直向上通風而言,垂直向下的通風時,更有利于降水。分析原因,主要是由于沿著糧層溫度梯度方向通風(從糧層溫度底處向溫度高處通風)可有效提高出口溫度,從而增大出口的絕對含濕量,提高降水速率。

這種現象,可以從理論上進行分析。根據熱力學原理,可知進出口氣流含絕對濕度din、dout與進出口氣流溫度T和相對濕度RH成正比,即d=0.622·RH·Psb/(B-RH·Psb)(kg/kg),B為大氣壓,Psb為飽和蒸汽分壓。通風過程中糧堆水分的變化量M=ρqf(dout-din),其中,ρ為空氣密度,qf為通風量。在通風量一定的情況下,(dout-din)越大,則M越大。當進倉氣流溫度和相對濕度一定時,即din相同時,dout越大,M也就越大。所以,提高出倉氣流溫度和相對濕度可以加快糧食水分的降低。因而,沿著糧層溫度梯度方向通風(從糧層溫度底處向溫度高處通風),可以有效提高降水率。從表3可以看出,實驗倉內部上層糧溫低于底層的糧溫,垂直向上通風是逆溫度梯度的通風,而垂直向下通風則是沿著溫度梯度方向的通風。因此,垂直向下通風更有利于降水。

圖6 垂直向上和向下通風時糧溫比較

圖7 垂直向上和向下通風時水分比較

4 結論

采用數值模擬的方法,模擬分析了糧堆內溫度和水分在垂直機械通風過程中的變化規律并與實測值進行了對比分析,驗證了該模型的準確性和可靠性。同時,探究了垂直向上(正向)和垂直向下(反向)通風時的降水效果。研究結論如下:

垂直通風過程中,糧堆各層溫度和水分的實測值和模擬值的變化趨勢幾乎一致,而且各層之間的實測值和模擬值平均誤差在0.7 ℃和1.1%以內,數值模擬方法可以有效和形象地反映通風過程中糧堆內部的傳熱傳質規律。

就倉通風時,控制通風氣流的濕度,使之小于糧堆內部平衡濕度,可以實現就倉降水通風,從而達到就倉降水通風的目的。

相比較而言,在通風條件相同時,沿著糧堆溫度梯度方向通風,降水效果更加明顯。