探討頸胸段脊柱骨折的臨床特點及后路手術療效

姜 哲 (吉林省吉林市中心醫院,吉林吉林132011)

0 引言

頸胸段脊柱骨折主要是在受到直接外力、間接外力的影響下所致,其中以高處墜落致傷因素較為常見,好發于青壯年[1]。據大量臨床實踐可見,頸胸段脊柱骨折指的是C7-T1段出現骨折,且大部分患者常伴有脊髓神功功能受損,從而導致患者活動受限、出現叩壓痛、局部疼痛,甚至面臨截癱等困擾,對其生理上以及心理上產生嚴重不良影響。因頸胸段脊柱的解剖結構具有一定復雜性,在手術治療方案的選擇上,對確保手術進展順利、改善預后就顯得頗為重要。鑒于此,在本次研究中,討論于2017年9月至2018年9月吉林省吉林市中心醫院收治的120例頸胸段脊柱骨折患者的臨床特點以及應用后路手術的臨床治療效果。

1 資料和方法

1.1 一般資料隨機抽選于2017年9月至2018年9月吉林省吉林市中心醫院收治的120例頸胸段脊柱骨折患者,所有患者均存在頸椎-胸椎損傷。其中,男性患者與女性患者的比例為95:25;年齡搜集范圍25~70歲,平均年齡(46.08±3.51)歲;有 75 例為椎體壓縮性骨折、30例為椎體爆裂性骨折、15例為壓縮性骨折脫位。骨折原因:交通事故62例、外力砸傷16例、墜落傷42例;所有患者均伴有程度不一的脊髓神經功能受損,常表現為頸胸背疼痛。脊髓神經功能受損則嚴格根據ASIA的分級評估標準,13例為A級,79例為C級,28例為D級。

1.2 治療方法120例患者在入院之后首先給予顱骨牽引,隨后均接受后路頸胸段椎板減壓椎弓根術。待全麻滿意后,將患者的脊椎功能部位放置于頭架中并進行固定,繼續進行顱骨牽引操作。為了方便在手術操作過程中透視,可采用拉肩帶以拉低肩部。在透視作用下,對后路切口進行定位,依次將皮膚表層、皮下組織以及筋膜分離開,并對椎旁肌進行剝離操作,充分顯露出頸椎節段與雙側邊緣;同時再充分顯露胸椎節段與雙側橫突。45例患者在C5-C6頸椎給予側塊螺釘置釘;60例患者在C5頸椎給予側塊螺釘置釘、C6頸椎給予椎弓根螺釘置釘;15例患者在C6-C7頸椎給予椎弓根螺釘置釘。在陸續完成置釘操作之后,根據不同患者的實際頸胸段生理弧度來選取最佳的金屬棒,并進行置棒操作。手術醫生還需采用磨鉆進行減壓處理,在減壓過程中需要加強注意以防對脊髓神經、硬膜囊造成損傷。使用直角探子準確測量脊髓腹側的骨塊大小、部位等,再繼續采用反向刮匙敲擊所突出來的骨塊并復位,注意力度輕緩。使用磨鉆將椎板骨皮質祛掉,使用紗布進行覆蓋進行止血處理,常規留置引流管,將切口進行逐層縫合,術畢。術后給予常規抗感染,在第3d拔除引流管,給予頸圍固定,至少3個月。在術后3個月內進行復查,以便于及時掌握植骨愈合狀況。

1.3 觀察指標分析并同步記錄120例頸胸段脊柱骨折患者的臨床特點、后路頸胸段椎板減壓椎弓根術情況。對比手術前后的椎體前后緣高度比、頸椎功能障礙指數比。

1.4 統計學方法將數據納入SPSS21.0統計軟件中進行分析,計量資料比較采用t檢驗,并以表示,P<0.05表示差異顯著,有統計學意義。

2 結果

2.1 120例患者的手術情況120例患者在手術過程中出現硬膜囊破裂有3例,在術后引發腦脊液漏,在第3d通過及時處理后均已得到很好的修復(可見引流液呈清亮質地,將引流管拔除并縫合管口);所有患者均于4個月內可見植骨甲級融合。經隨訪1年,在術后的脊髓神經功能得到程度不一的好轉,且未出現螺釘脫落、松動等不良反應。之前脊髓神經功能受損患者嚴格根據ASIA的分級評估標準,13例為A級,79例為C級,28例為D級。經后路手術治療后,有1例A級患者,由于入院時間較長,加之骨折病情較為嚴重,通過手術治療仍為得到明顯改善;79例C級的患者通過手術恢復后降為D級12例、E級67例;28例D級的患者通過手術恢復后均降為E級。

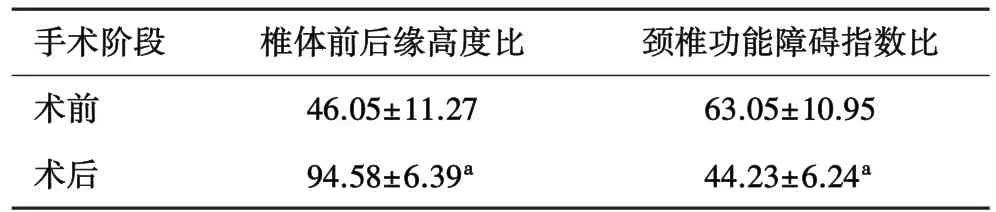

2.2 術前后的椎體前后緣高度比、頸椎功能障礙指數比術后的椎體前后緣高度比高于術前(P<0.05),而頸椎功能障礙指數比低于術前(P<0.05),檢驗結果對比具有統計學意義(表1)。

表1 術前后的椎體前后緣高度比、頸椎功能障礙指出比(n=120,%)

3 討論

頸胸段脊柱的解剖結構具有一定復雜性,加之周圍布有血管神經主干、臂叢分支等,且C3-C6頸椎的活動幅度相對較小,因此容易出現嚴重脊柱創傷[2]。一旦脊柱穩定性下降,脊柱受損可能性增加,則可引發脊髓神經根受壓,不利于控制預后。頸胸段脊柱骨折病情較為危重,大部分患者還并發四肢骨受損、顱腦損傷等癥狀,在急診搶救的過程中往往易被忽視[3]。因此,早期診斷與干預就顯得頗為重要。隨著影像學檢查技術不斷進步與完善,多層CT、核磁共振診斷等檢查方式被廣泛應用于臨床診斷中,可清楚顯示出椎管內脊髓受壓狀況,從而為后續手術方案的選擇提供有價值的指導性意義[4]。在本次研究中,選取后路方式進行治療,取得令人滿意的手術成效。在行后路手術的優勢:(1)就在于可清晰觀察到頸胸段脊柱的解剖結構,通過充分顯露出頸椎節段與雙側邊緣,再充分顯露胸椎節段與雙側橫突的方式,并連接與固定斷骨[5]。(2)通過充分減壓、敲擊復位突出脊柱,有助于提高頸胸段脊柱的穩定性;(3)可在最大程度上避免對未出現損傷的頸胸段脊柱造成不必要的損傷,從而對周圍韌帶以及肌肉組織發揮了有效保護作用[6]。(4)在本次研究中的120例患者為椎體壓縮性骨折、椎體爆裂性骨折、壓縮性骨折脫位,可選取后路頸胸段椎板減壓椎弓根術就能充分發揮最大治療優勢[7-8]。總之,后路頸胸段椎板減壓椎弓根術對頸胸段脊柱骨折患者具有重大積極意義。

本研究表明,經隨訪1年,所有患者均于4個月內可見植骨甲級融合,在術后的脊髓神經功能得到程度不一的好轉,且未出現螺釘脫落、松動等不良反應。經后路手術治療后,有1例A級患者,由于入院時間較長,加之骨折病情較為嚴重,通過手術治療仍為得到明顯改善;79例C級的患者通過手術恢復后降為D級12例、E級67例;28例D級的患者通過手術恢復后均降為E級。術后的椎體前后緣高度比高于術前,而頸椎功能障礙指數比低于術前,提示應用后路頸胸段椎板減壓椎弓根術一方面可有效改善椎體前后緣高度,另一方面還可減輕頸椎功能障礙。

綜上所述,頸胸段脊柱骨折且伴有不同分級的脊髓神經功能受損患者的臨床特點較為復雜,臨床應用后路頸胸段椎板減壓椎弓根術進行治療后,取得令人滿意的療效,有利于促進植骨完全融合,提升了頸胸段脊柱的穩定性,醫學價值高。