渭河生態水量現狀評價及改善措施探討

羅文剛,郭正組,寇曉梅

(1.陜西省水利電力勘測設計研究院,西安 7100012.中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065)

1 渭河水資源概況及特征

渭河是黃河第一大支流,發源于甘肅省渭源縣鳥鼠山,流域涉及甘肅、寧夏、陜西三省(自治區),在陜西省潼關縣注入黃河。渭河流域面積13.48萬km2,其中甘肅占44.1%、寧夏占6.1%、陜西占49.8%。干流全長818 km,海拔高程320.00~3 495.00 m,其中寶雞峽以上為上游,河長430 km,河道狹窄、河谷川峽相間、水流湍急;寶雞峽至咸陽為中游,河長180 km,河道較寬、多沙洲、水流分散;咸陽至入黃口為下游,河長208 km,比降較小、水流較緩、河道泥沙淤積。

渭河陜西省境內全長512 km,流域面積為6.71萬km2,流域多年平均降水量572 mm(1956—2000年系列,下同)。最大月降水量在7、8月份,最小月降水量在12、1月份。7—10月份降水量占年降水總量的60%左右。多年平均水面蒸發量660~1 600 mm,多年平均陸地蒸發量500 mm左右。

渭河多年平均徑流量97.11億m3(含涇河、北洛河)。其中渭河干流林家村以上25.25億m3,咸陽以上54.05億m3,華縣以上88.09億m3。渭河徑流年內分配不均勻,汛期7—10月份來水量約占全年的60%,其中8月份來水量最多,一般占全年的14%~25%;1月份來水量最少,一般僅占全年的1.6%~3.1%[1]。

根據陜西省水資源公報,陜西省渭河流域多年平均自產水資源量為73.13億m3,人均、畝均占有水資源量分別為307 m3和318 m3,分別相當于全國平均水平的17.0%和24.0%,屬嚴重缺水地區。近年來,渭河水資源呈偏少趨勢,年水資源量約為63億~67億m3[2]。

渭河自西向東橫貫關中平原,該區地勢平坦,土質肥沃,號稱“八百里秦川”,關中渭河流域地處關天經濟區的核心區,是國家一帶一路戰略重要節點和國家內陸改革開放新高地,陜西省經濟社會發展的核心地帶。渭河流域多年平均水資源量僅占全省的17.4%,但人口占全省的63.6%,耕地面積占全省的53%,糧食產量占全省的63.4%,國內生產總值占全省的64.8%[3]。

2 渭河生態流量規劃目標

根據國務院批復的《渭河流域重點治理規劃》(國函[2005]99號),從維持渭河河道基本形態,以及保證一定基流量、維持渭河一定的稀釋自凈能力和基本的生態功能等方面,考慮確定渭河河道內低限生態環境需水量。經分析論證,渭河干流林家村、咸陽和華縣3個斷面非汛期(11月—次年6月)的低限生態環境流量應分別達到10、15、20 m3/s[4]。

考慮到渭河水資源供需矛盾突出的現狀,以及保障寶雞峽引渭灌溉取水、交口灌溉取水需求,根據中國水利水電科學研究院編制的《陜西省渭河干流可調水量分析與調度機制研究》,2020年前,渭河干流林家村、咸陽和華縣3個斷面最小生態流量目標分別不低于8、15、12 m3/s[5]。

3 渭河生態流量現狀及成因分析

3.1 渭河生態流量滿足程度評價

根據渭河生態流量控制目標,選取林家村、咸陽、華縣3個斷面長系列實測流量,分別按最枯月流量、日流量來分析評價渭河生態流量現狀及滿足程度。

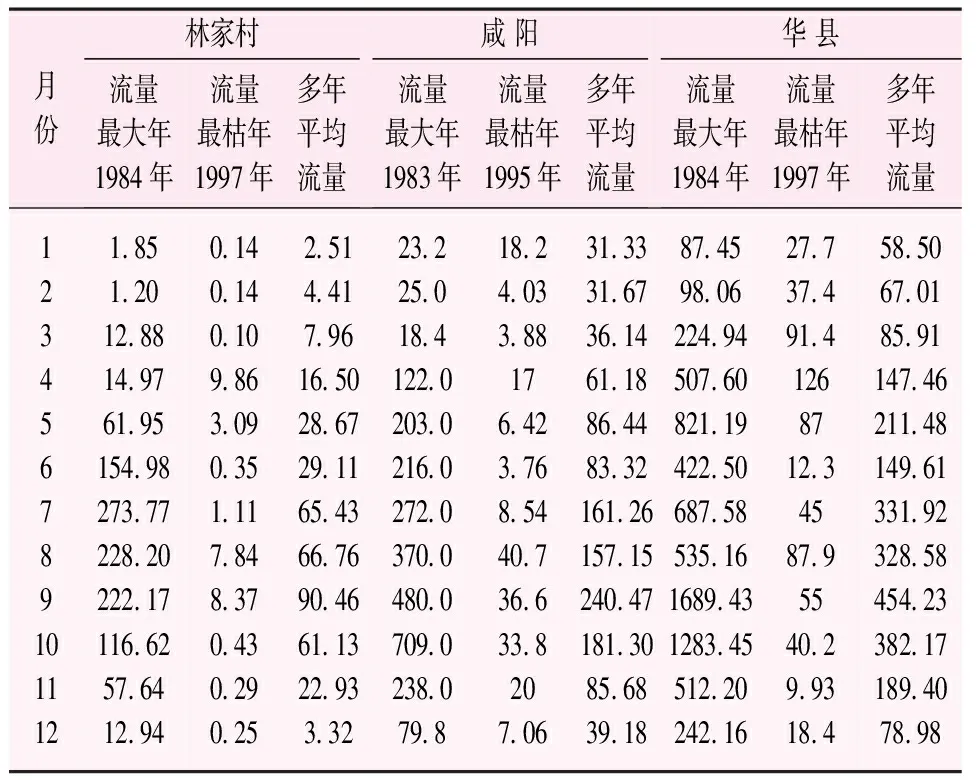

渭河林家村、咸陽、華縣斷面長系列實測月流量詳見表1。

表1 1974—2015年渭河干流主要水文站長系列實測月流量統計表 /(m3·s-1)

(1) 根據渭河干流林家村斷面1974—2012年共39 a實測逐月流量統計表,林家村斷面最枯月一般在12月—次年3月之間,評價系列年中無一年最枯月流量大于10 m3/s。按多年平均情況來看,最枯月多年平均流量為2.51 m3/s,該斷面生態流量滿足程度極差。

(2) 根據渭河干流咸陽斷面1974—2015年共42 a實測逐月流量統計表,咸陽斷面最枯月一般在12月—次年3月之間,42 a中有29 a最枯月流量大于15 m3/s,滿足年占總系列比例為69%,滿足程度較差。

(3) 根據渭河干流華縣斷面1957—2009年共53 a實測逐月流量統計表,華縣斷面最枯月一般在12月—次年3月之間、特殊情況時6月份灌溉取水高峰期也可能出現最枯月,53 a中有52 a流量大于20 m3/s,滿足年占總系列比例為98%,滿足程度較好。

月流量不能全面準確反映生態流量滿足程度。根據渭河干流林家村、華縣水文站斷面1970—2015年實測逐日徑流資料進行分析評價,采用日流量進行評價,其結果為:林家村斷面最小日流量為0、頻率90%日流量為2.2 m3/s、流量大于10 m3/s的頻率為37%;華縣斷面最小日流量為0.1 m3/s、頻率90%日流量16.0 m3/s、流量大于20 m3/s的頻率為87%。

根據上述分析,按照渭河干流林家村、華縣斷面低限生態流量為10 m3/s和20 m3/s的目標要求來看:林家村斷面現狀頻率90%日平均流量為2.2 m3/s,與生態流量目標10 m3/s相比尚欠缺7.8 m3/s;華縣斷面頻率90%日平均流量為16.0 m3/s,與生態流量目標20 m3/s相比尚欠缺4.0 m3/s。

綜上可以看出,渭河干流林家村斷面現狀生態流量滿足程度最差,能夠滿足斷面低限生態流量目標的天數僅占37%;華縣斷面現狀生態流量滿足程度相對較好,能夠滿足斷面低限生態流量目標的天數占87%。

3.2 生態流量不足原因分析

(1) 由于渭河流域屬資源型缺水地區,水資源供需矛盾十分突出,為滿足不斷增長的工業和城鎮生活用水,不得不擠占河道生態用水,超采地下水,造成河道流量枯竭。

從20世紀80年代以來,隨著關中地區經濟發展和用水量增加,加上降水偏少引起資源量減少,河流生態環境用水被逐步擠占。采用1991—2005年系列評價,渭河華縣斷面平均天然年徑流量為(含涇河)62.39億m3,在長系列中屬于偏枯年段(相當于70%的頻率),而華縣斷面實測徑流量為42.97億m3。根據《渭河流域重點治理規劃》要求的華縣斷面下泄水量應為64.13億m3,按照豐增枯減的計算原則,1991—2005年平均下泄量應達到46.46億m3。因此,華縣斷面生態環境用水被擠占3.49億m3。再以枯水年1997年為例計算,華縣斷面要求下泄水量應為25.65億m3,實測徑流量僅為16.82億m3,生態環境用水被擠占達8.83億m3[1]。

(2) 由于渭河徑流量年際變化大,年內分配不均,渭河上游缺乏大的水資源調蓄控制工程,造成河道枯水期流量非常小。

根據1974—2015年徑流系列,渭河最大年徑流量218億m3(1964年)是最小年徑流量43億m3(1995年)的5倍以上。渭河汛期7—10月徑流量約占全年60%以上,而且主要集中在幾場洪水中。由于缺乏大的調蓄工程,造成汛期水資源難以得到有效利用,枯水期少水現象難以改善。近年來,渭河天然來水量也呈銳減趨勢,林家村站1994—2015年河道年平均流量僅為5.02億m3,與1974—1990年平均值相比,減少了70.8%,更加劇了渭河生態流量的短缺程度。

4 河道生態水量不足造成的環境問題

(1) 惡化水生態系統。由于河道內生態流量不足,特別是枯水期,河床幾乎干枯,導致水生生物棲息環境變差,河濱帶濕地生態功能下降,水生生物多樣性降低,同時河流的輸沙造床能力降低,河道沖淤平衡遭到破壞,河道的行洪、供水、灌溉、生態及景觀等功能減弱,水生態環境惡化。

(2) 引發水文地質災害。河道生態流量不足,不能及時補給地下水,地下水超采,導致沿渭河城市地下水水位下降,形成多處地下水下降漏斗,地裂縫現象也頻繁發生,給人居環境和生態建設造成危害。

(3) 加重水污染,并使水污染治理難度增大。由于河道生態水量不足,降低了河道自凈能力,造成水環境污染加劇,甚至危及到部分傍渭地下水水源地安全。近年來,陜西省實施了渭河水污染防治3 a行動計劃,生態流量成為實現渭河治污目標的重要因素。

5 改善渭河生態流量的途徑及對策

多年來,為解決渭河防洪體系不健全、水資源供需矛盾突出、水污染嚴重等問題,陜西省啟動實施了渭河全線綜合整治、渭河水污染防治3 a行動方案等工程,制定了陜西省渭河水量調度實施細則等,通過積極保護治理,渭河防洪體系基本完善,基本消除斷流問題,水生態環境有了一定改善。

由于渭河屬于資源型缺水、水質型缺水、工程型缺水問題并存,治理任務艱巨。特別是生態流量不足造成水污染治理、水生態修復難度增大,生態流量成為渭河水生態文明建設的制約因素。十三五期間,是渭河綜合治理的關鍵時期,盡快解決渭河生態流量不足,以支撐和保障渭河水污染防治和生態文明建設迫在眉睫。

根據渭河水資源現狀及特征,結合流域國民經濟和社會發展規劃,可通過合理配置水資源,優先保障生態用水;利用跨流(區)域調水工程,逐步退減擠占的河道生態用水;以及按照系統治水、柔性治水思路,建設蓄洪生態湖庫,合理利用雨洪資源,實現豐枯調劑;加大再生水利用,提高廢污水處理標準,滿足補充河道生態用水需求等途徑采取措施。

(1) 合理配置水資源,優先保障河道生態用水,利用跨流(區)域調水工程,退減擠占的河道生態用水

樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”,“保護生態環境就是保護生產力,改善生態環境就是發展生產力”的理念,優化渭河水資源配置,將河道生態用水放在重要位置。要使水利工程從防洪、興利調度轉向防洪、興利及生態調度,把生態用水列為供水任務和保護目標[6]。各級規劃及已建閘壩、取水樞紐在滿足城鎮生活飲用水的條件下,應按照流域相關規劃確定的斷面生態流量成果,優先保證河道最小生態下泄流量,其次是進行生產用水。

渭河干流生態流量滿足程度最差的是林家村斷面,改善保障的難點也在林家村,造成林家村斷面生態流量不足的最直接原因是寶雞峽引渭渠首的灌溉、發電取水影響,近期必須通過采取發電限制、實行強化節水以及水庫聯合調度、加大外調水等措施,改善林家村斷面下游生態流量。在每年11月—次年6月的用水調度期,除了結合灌溉發電外,寶雞峽引渭灌溉工程的魏家堡與楊凌水電站不應有單獨的引水發電,以保證林家村斷面生態流量。

通過水資源供需平衡分析,在沒有外來水源的情況下,短期內很難根本緩解渭河流域生態流量不足的局面。因此,必須加快實施引漢濟渭、引紅濟石、引乾濟石等跨流域調水工程(見圖1),發揮對提高渭河流域經濟用水安全和生態流量保障的重要作用。預計通過跨流域調水工程設計的生態供水量、退減渭河被擠占的生態水量、回歸水量共可增加渭河生態水量約5億m3。

(2) 建設蓄洪生態湖庫工程,實施河湖水系連通,補充河道生態水量

渭河流域多年平均自產水資源量73.13億m3,加上入境水量,年均水資源總量達108億m3,可利用量52.5億m3,目前渭河流域地表水供水量20.3億m3(不含東雷抽黃、引乾濟石等流域外供水量),用水消耗量約15億m3,與可利用量相比,還有約35億m3的水量可供蓄滯。由于渭河徑流年內分配不均,加上渭河缺乏調蓄工程、河流湖泊連通不足,造成洪水留不住,資源化利用率低。

新時期,省委、省政府提出“關中留水”、“柔性治水”的方略和思路,要求科學把握水資源分布和使用的均衡,包括區域均衡、季節均衡、時空均衡等。把握區域均衡,就是要全域統籌、科學調控,改變富水區資源流失和缺水區資源匱乏的不合理現象,實現資源區域均衡利用;科學實施水系連通,構建多元互補、調控自如的江河湖庫水系連通格局。把握季節均衡,就是對于同一水系、流域和區域,在洪水季節增加蓄水滯水,留好過境客水、補充地下水,減輕洪澇壓力,擴充資源存量;在枯水季節加大蓄滯水排泄力度,既補充流域生態基流,又保障發展和生活用水[7]。

為保障渭河干流的生態流量,目前可在渭河不同區段選擇水量較豐,污染較小,水資源開發利用率低的支流,建設蓄洪生態水庫工程,如渭河上、中游的寶雞市通關河水庫、小水河水庫、銀洞峽水庫,西安市斗門水庫、田峪水庫等,調蓄渭河干支流洪水,供給渭河河道生態用水。對于生態用水非常迫切的河流可先期建設應急補水工程,逐步轉向統籌規劃生態補水工程[6]。

在渭河下游段,結合洪澇災害突出的問題,可加大蓄滯洪區、分洪區建設,如擴建少華湖、太華湖等,可借鑒無錫太湖水環境綜合整治、揚州城市清水活水工程建設經驗,在渭南市南山支流入渭口、蓄滯洪區排水口,建設具有雙向調節的控制性閘、泵站工程,實施河湖水系連通,既能減輕洪澇災害,又能實現洪水資源化利用,補充渭河生態用水。

通過以上蓄洪生態湖庫工程,調蓄利用渭河干流及支流洪水,用于補充渭河干流生態流量,估算年增加渭河生態水量可達1億m3。

(3) 加大再生水利用,提高廢污水處理標準,滿足河道生態用水需求

渭河流域現有城鎮污水處理廠約126座,設計污水處理能力373萬t/d,規劃至2030年,新建擴建污水處理廠279座,新增處理規模290萬t/d,2015年渭河流域廢污水排放量達9.2億m3。目前,多數污水處理廠未配套建設再生水回用設施,部分回用設施也因成本等問題難以正常運行,渭河流域廢污水再生利用量僅10萬m3/d,僅占渭河流域總供水量的0.6%,一定程度上造成水資源浪費。

因此必須加大污水廠中水、塘壩澇水等再生水利用,以減少新鮮水取用量,間接增加河道生態用水。要制定非常規水資源利用系統建設技術導則和相關管理規定,建立城市污水廠中水利用補貼機制,推進城鎮污水處理廠中水回用設施建設。根據生產、生活、服務等領域對水質的不同要求,合理配置地下水、地表水、非常規水等不同水資源,推進分質供水,優水優用,至2020年使渭河流域再生水利用率達到30%,利用量達到60萬t/d,經處理后滿足使用標準的中水可全面用于市政綠化用水、城鎮沖洗用水、水生態景觀補水,城市熱電廠等一般工業用水,提高水資源利用綜合效益[8]。

目前,渭河流域大多數廢污水處理標準為DB61/224—2011《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》一級標準[9]、GB18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A標準[10],處理標準雖滿足要求,但難以適應再生利用和生態用水需求。可因地制宜,結合經濟社會發展水平,逐步提高城市污水處理標準,在污水廠入河排放口建設人工凈化濕地,進一步凈化廢污水,達到或接近地表水環境質量標準Ⅳ類水,再排入河道,可直接滿足河道生態用水需求。初步估算通過再生水利用年可補充渭河生態水約1億m3。

6 結 語

河流生態需水量是維護河流健康,保護和修復河流水生態系統的關鍵因素。特別是河道生態基流,是維持河床基本形態,防止河道斷流,維持水體一定的自凈能力以及水生生物基本生存的最低需求[11]。陜西省渭河流域由于水資源供需矛盾突出,導致河道生態水量被嚴重擠占,加劇了水污染治理和水生態修復難度。因此,必須盡快采取措施改善河道生態流量,按照“關中留水”、“柔性治水”的戰略思路,應加快建設一批蓄洪生態水庫,加大再生水利用,同時加強水資源統一調度管理,全面實施河長制,實施水利工程生態調度,加強生態流量監測體系建設,盡快改善渭河生態水量不足的局面。通過不斷探索研究保障和增加河湖生態水量的途徑、措施與機制,有力推進和保障渭河水生態文明建設,形成良好水生態,以水資源可持續利用促進渭河經濟社會持續健康發展。