用兩種手術方法治療橈骨遠端關節內骨折的效果對比

包呼芹

(內蒙古興安盟人民醫院,內蒙古 興安盟 137400)

橈骨遠端關節內骨折是一種常見的骨折類型。有文獻報道稱,橈骨遠端關節內骨折患者約占所有橈骨骨折患者的1/6[1]。此病患者可出現腕部腫脹、疼痛及活動受限等癥狀。目前,臨床上治療橈骨遠端關節內骨折的原則主要是恢復患者橈骨的長度及橈骨關節面的完整性、改善其腕關節的功能[2]。在本文中,筆者主要比較用克氏針內固定術加外固定支架固定術與鎖定加壓鋼板內固定術加石膏外固定術治療橈骨遠端關節內骨折的效果。

1 資料和方法

1.1 一般資料

將內蒙古興安盟人民醫院收治的90例橈骨遠端關節內骨折患者納入本研究。這些患者入院時間為2016年1月至2017年3月。其中,排除患有粉碎性骨折和開放性骨折的患者。將其中采用克氏針內固定術加外固定支架固定術進行治療的45例患者設為Ⅰ組。將其中采用鎖定加壓鋼板內固定術加石膏外固定術進行治療的45例患者設為Ⅱ組。在Ⅰ組患者中,有男29例,女16例;其年齡為28~56歲,平均年齡為(39.44±3.35)歲。在Ⅱ組患者中,有男31例,女14例;其年齡為27~55歲,平均年齡為(40.31±3.45)歲。兩組患者的一般資料相比,P>0.05。

1.2 方法

用克氏針內固定術加外固定支架固定術對Ⅰ組患者進行治療,方法是:對患者進行臂叢神經阻滯麻醉。在C型臂X線機的輔助下,對其骨折端進行手法復位,恢復其橈骨的長度及掌傾角和尺偏角。在患者骨折的遠端打入一枚克氏針,對其骨折端進行固定,將克氏針的針尾留置于皮外,以便于日后拔除。復位成功后,在患者第二掌骨的骨干和基底部各做一個5 mm左右的小切口,置入2枚螺紋釘,使螺紋釘穿出對側的骨皮質。在患者骨折近端的3 cm處和5 cm處各做一個小切口,置入2枚螺紋釘。最后安裝連接桿與外固定支架,調整支架的松緊度,將螺釘帽擰緊。用鎖定加壓鋼板內固定術對Ⅱ組患者進行治療,方法是:對其進行臂叢神經阻滯麻醉,在其患側上肢的根部綁扎止血帶。在其患側橈骨的外側做一個5 cm左右的手術切口,切開其皮膚、肌肉與筋膜,暴露其骨折端。在直視下撬撥并復位其骨折端,恢復其橈骨的長度及掌傾角和尺偏角。在其骨折端置入大小合適的T型鋼板,用2枚螺釘對鋼板進行加壓固定。最后沖洗其術區,縫合其手術切口,并用石膏對其骨折端進行外固定。

1.3 觀察指標

觀察并比較兩組患者術后發生并發癥的情況及其術后住院的時間。術后3個月,采用優、良、差三個等級評估兩組患者骨折端愈合的效果[3]。優:術后3個月,患者的骨折端完全愈合,不存在腫脹、疼痛等癥狀,其患側腕關節的功能完全恢復正常。良:術后3個月,患者的骨折端愈合良好,不存在腫脹的癥狀,但偶爾可出現輕微的疼痛感,其患側腕關節的功能基本恢復正常。差:術后3個月,患者的骨折端愈合較差,存在較為嚴重的腫脹、疼痛等癥狀,其患側的腕關節活動受限明顯。優良率=(優的例數+良的例數)/總例數×100%。

1.4 統計學方法

用SPSS18.0軟件對本研究中的數據進行處理,計數資料用%表示,用χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

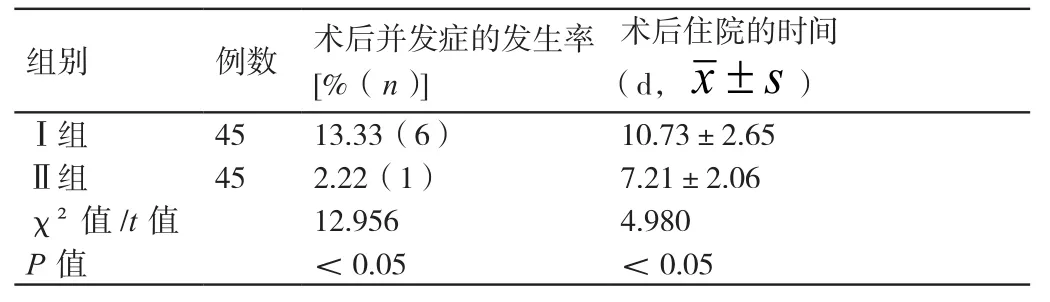

2.1 兩組患者術后并發癥的發生率及術后住院時間的比較

Ⅰ組患者與Ⅱ組患者術后并發癥的發生率分別為13.33%與2.22%,二者相比,P<0.05。Ⅰ組患者與Ⅱ組患者術后住院的時間分別為(10.73±2.65)d與(7.21±2.06)d,二者相比,P<0.05。詳見表1。

表1 兩組患者術后并發癥的發生率及術后住院時間的比較

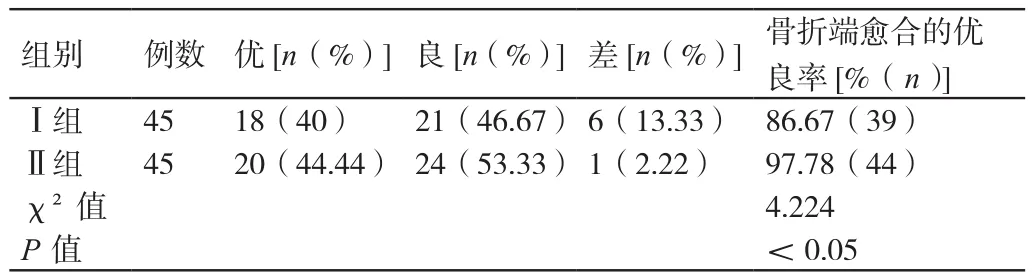

2.2 對比術后3個月兩組患者骨折端愈合的優良率

術后3個月,Ⅰ組患者與Ⅱ組患者骨折愈合的優良率分別為86.67%與97.78%,二者相比,P<0.05。詳見表2。

表2 對比術后3個月兩組患者骨折端愈合的優良率

3 討論

橈骨遠端關節內骨折是骨科的常見病。過去,臨床上主要是采用克氏針內固定術加外固定支架固定術治療此病。相關的文獻資料顯示[4],橈骨遠端關節內骨折患者在接受克氏針內固定術與外固定支架固定術后,其骨折端易發生滑動,從而不利于其骨折端的愈合。近年來,臨床上采用鎖定加壓鋼板內固定術加石膏外固定術治療此病,取得了良好的效果。筆者認為,用鎖定加壓鋼板內固定術加石膏外固定術治療橈骨遠端關節內骨折具有骨折端的復位效果和固定效果好、術后患者并發癥的發生率低等優點。

本研究的結果證實,與用克氏針內固定術加外固定支架固定術治療橈骨遠端關節內骨折相比,用鎖定加壓鋼板內固定術加石膏外固定術治療此病的效果更好,能降低患者術后并發癥的發生率,縮短其術后住院的時間,提高其骨折端愈合的效果。