基于設計歷史研究方法的澳門媽閣廟美術史研究

摘 要:隨著近年來設計藝術學理論的不斷發展,在美術史的研究過程中,設計理論的發展和美術史研究有一定關聯性。本文以設計藝術史學家李立新教授的設計歷史研究法作為研究手段,通過定性研究法、文獻調研、實地拍攝等研究方式,探索澳門媽閣廟建筑美術史的獨特性,深入文獻層面,挖掘澳門媽閣廟中隱藏的文化意涵,從其美術歷史脈絡、美術形象演變、建筑風格與裝飾色彩美學等方面,以設計歷史研究法作為研究方法論,并通過美術學、歷史學、設計學、建筑學等不同人文社會學科交叉進行實證研究,順著城市與建筑發展史的歷程,分析澳門媽閣廟建筑美術的狀況,評估其藝術與文化價值。

關鍵詞:設計歷史研究方法;澳門媽閣廟;美術史

1 設計歷史研究法理論基本概要

目前國內研究澳門歷史城區媽閣廟的論述和文獻較多,通過一定的文獻調研與資料分析,其中東南大學和澳門文化局曾經合作的課題中,就有以澳門宗教建筑類型作為該研究課題的子課題。目前對澳門宗教建筑的研究,部分研究主要關注澳門建筑的歷史、形式、結構、裝飾等各個方面。基于前人的研究資料,本文以李立新教授的《設計藝術學研究方法》中的設計歷史研究法為主要研究手段,深入研究媽閣廟建筑美術史。

設計藝術研究方法中提到,設計歷史研究強調藝術與設計研究者既要著重文獻資料的研究態度,又要掌握一定實物證據儲備,這樣才能闡釋與解讀藝術與設計的作品、現象、思想。在設計藝術史理論中,每一個相應的藝術現象與作品的研究,都要根據復雜的實際情況與相應資料,并作歷史性闡釋。設計歷史研究中的闡述,就是研究者基于多種存在的文獻資料以及歷史證據,通過敘述與系統整理的語言,解釋和表達發現的情況。[1]

闡述的圍繞的關鍵,在于文獻、證據與評介。現存文獻與實物證據,是涉及研究最需要、最可靠的資料。在《設計藝術學研究方法》中提到,中國古代許多經典手工藝美術文獻,例如《考工記》《營造法式》等,都為后來學者提供了最直接的文獻資料,其中不乏古人設計智慧思想的精髓,以及豐富和深刻的造物理念。[1]

除了文獻引證,還要有實物證據作為證明。現代考古學的田野發掘,為古代美術史中提及的美術作品與文物帶來了豐富的研究,而媽閣廟作為澳門世界文化遺產的一部分,其建筑色彩、裝飾、美學等方面,就是研究澳門地域藝術史最直觀的一手史料,同時澳門文化局文化遺產廳對世界文化遺產非常關心和維護。因此在實物證據論證研究方面,媽閣廟以其豐富的保存樣貌,歷來成為學術界研究的關心重點,也是本文研究選題所在。基于設計歷史研究方法,筆者以拍攝實物及一手史料作為調研方法,結合現有的文獻資料,對該文物美術史作進一步探討。

2 早期媽閣廟美術史研究

有關澳門媽閣廟的始建時間,在當下的學術界尚存很大爭議。早先的澳門史學家發現,早期澳門的媽閣廟的存在形式與今天是完全不同的。我們在研究媽閣廟美術史的建筑與藝術風格之前,根據設計歷史研究法的步驟,要重新查閱文獻,通過媽閣廟的創建時間,以圖像研究方式來觀察媽閣廟的空間形態變遷。

《利瑪竇中國札記》第二卷第二章稱:“那里有一尊叫做阿媽(Ama)的偶像。今天還可以看見它,而這個地方就叫做澳門(Macao),在阿媽港內。與其說它是個半島,還不如說它是塊突出的巖石。”[2]

這就是目前在學術界流傳甚廣的利瑪竇“阿媽港偶像說”。利瑪竇抵達澳門的時間是明萬歷十年(1582年8月7日)。阿媽港是早期澳門的名稱。史料記載,在早期大航海殖民時代,當時航海的福建人都以媽祖為第一保護神,他們長期在香山海域航行,需要媽祖保護,都是因為早期香山縣阿媽港南部海域怪石嶙峋,地形崎嶇,道路不通。因為航海的福建人所進行的是躲避明國官府的私人海上貿易,在當時航海貿易線上還有日本人、荷蘭人,所以早期他們在巨巖和洞窟石壁放置媽祖偶像(通常是泥塑偶像),選址非常隱蔽,便于航海者祭拜。這樣通過早期的洞窟祭拜地方,漸漸吸引了人群,使得不斷前來的人群在此地供奉香火,最終成為一方凈土。

媽閣廟位于澳門半島深入大海的岬角端部,同時也是內港的入口處,航海船只可以駛進內港躲避風雨,特殊的位置還能起到引航的作用。因此早期媽閣廟的選址具有一定地緣文化的考量,而且與閩南、潮汕、海內外華人的活動范圍遙相呼應。

為了查閱這些洞窟供奉媽祖偶像留存的歷史遺跡,筆者在澳門本島媽閣廟、文化中心和凼仔遺跡區拍攝了一些圖片(見圖1)。

通過分析以上拍攝的圖片可以看出,早期的媽閣廟的美術史主要以洞窟空間為起源,甚至在氹仔擁有很多遺留下來的歷史悠久的洞窟,供奉傳統中國廟宇中的神明(觀世音、關帝等)。媽閣廟里的弘仁殿最早也是一個洞窟,在洞窟壁畫里面有天女、神將,豐富的彩色顏料和線條具有張力,其隱蔽的空間形態和早期登陸的福建人描繪的圖像,形成了一個祭祀的禮儀活動空間,這種空間具有神秘感和隱蔽性。劉易斯·芒福德在《城市發展史起源、演變和前景》中提到,“這些巖洞形成最早的建筑空間概念,古代這些特有的禮儀中心內部,位于一些幽深、隱蔽的地方。這些優美的壁畫線條,是古代巫術的副產品”。[3]

通過這些推論和案例我們可以得知,早期媽閣廟并沒有像現在這樣具有如此豐富架構的建筑裝飾藝術,而是以洞窟作為天地,精心保護泥塑偶像。這些儀式活動是建筑的起源。但是通過對早期媽閣廟美術史相關資料的考察,我們可以發現,從巫術禮儀活動中心發展起來的媽閣廟,蘊含了中華民族對偶像崇拜的特殊基因,有別于西方文明。西方宗教以圣父圣子圣靈三位一體為核心,重視與崇拜神,追求靈魂不朽永恒,所以其偶像崇拜時間持續恒久,以石構建筑為主,強調持久性,以讓信眾產生認同。而中國建筑與西方不同,筆者從許政的論文研究中總結這樣一段話,“一方面,中國的神像與西方不同,多采用木制或泥塑,因此才有‘泥菩薩過河,自身難保的說法;另一方面,中國人的宗教信仰抑或民間崇拜十分生活化,神是人死后的升華,從功能意義上講,無論寺廟、道觀還是佛塔,都是地上的人替天上的‘神營造的家。對神的敬愛越深,替神建造的家就應該越華美。在條件不允許的情況下,哪怕僅僅是簡陋的小屋,也一定要有。待到日后生活安定,經濟能力增強,人們再重新建造正規的宏偉神廟”。[4]這些都表明,中國人的偶像崇拜更看重現世情結,更加世俗化。

3 后期媽閣廟建筑色彩與裝飾美學研究

通過對早期媽閣廟美術史的了解,現在研究媽閣廟建筑色彩與裝飾美學。單純從屋頂樣式上看.可以認為其是重檐廉殿頂,屋檐的兩端尾部起翹、彎曲成卷草,以“鴟吻”作裝飾。這是典型的閩南傳統做法。

中國古典建筑向來以著色豐富、大膽、對比強烈鮮明作為顯著特征。而且中國木構建筑易燃,架構雖然輕巧,但是受限于材料,極易損毀。本文通過以下幾個方面,從其建筑形制、裝飾色彩的角度展開分析,解讀媽閣廟幾個構件裝飾背后共通的文化規律。

《風俗通》曰:“殿堂象東井形,刻作荷菱。菱,水物也,所以厭火。”[5]中國古代的許多宮殿建筑中,在梁上、柱子上都會雕刻一些水生動植物(卷草、懸魚),在中國建筑裝飾圖樣中,這是一種很普遍的思想。中華民族希望用這樣的方式,以這種象征水之物來避免和防范火災。在古代,人們相信這種“象征”,可以給他們的心理帶來慰藉,同時也是裝飾美學意義上的革新。最主要的是其體現了當時人們的“防火理念”。

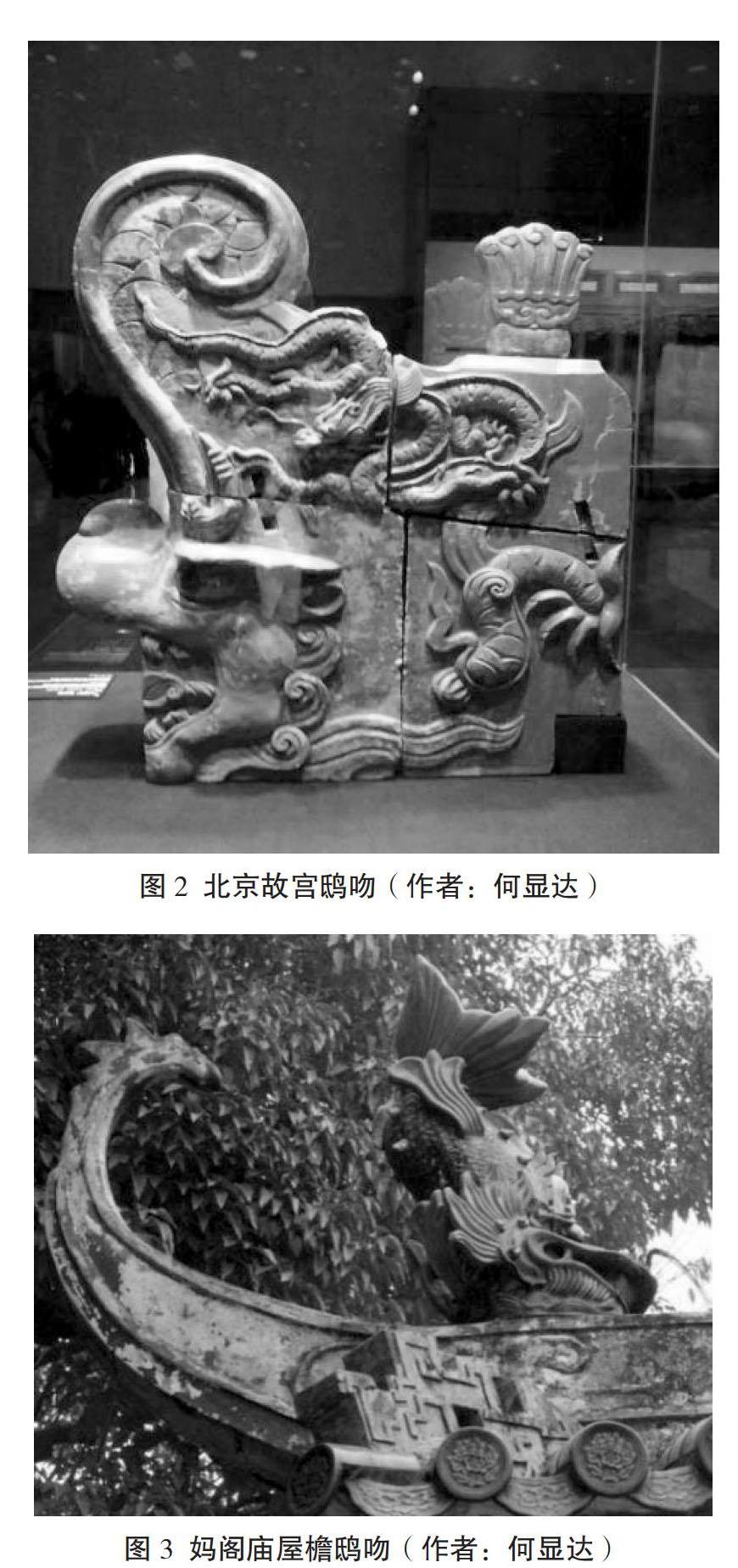

通過實際圖像來說明,如圖2、圖3所示,屋脊的兩端很早就有如同獸角般構圖的裝飾,這種神獸叫鴟吻。

《太平御覽》一書,第一八八卷“鴟尾條”引《唐會要》曰:“漢柏梁殿災后,越巫言:‘海中有魚虬,尾似鴟,激浪即降雨。遂作其象于尾,以厭火祥。時人或謂鴟吻。”[6]

據說長著這種尾巴的鴟尾魚,就是我們現在的鯨魚,鯨魚會噴水,將它的尾部放在屋頂上,可以產生更好的防火作用。加上其尾部線條流暢、彎曲,帶有很強的弧度,形成一條豐富的天際線,這種帶有閩南地域特色的鴟吻,是建筑物中比較常見的標志。和北京紫禁城的鴟吻相比,兩者的形制、規格都截然不同。

閩南一帶的文化影響了澳門,使得媽閣廟形成了更加簡約、實用的建筑風格,擁有濃厚的閩越地緣文化特色,兼容并蓄。

除了建筑色彩受到象征主義美學思想的影響外,澳門媽閣廟建筑色彩同樣也受到中國傳統禮制、五行觀念思想的影響。

《周禮》規定,“天子丹、諸侯玄、大夫蒼”。隨著王朝更迭、五德終始理論,歷代服飾、建筑等色彩出現了和《周禮》不一樣的規定,但是其通過色彩與造型區分等級是一直延續的規律。南方建筑受五行思想支配的影響。為了方便對比圖像,筆者在澳門本島媽閣廟尋找了一些現有的圖像進行研究,發現澳門媽閣廟的鍋耳式山墻,其五行規制與中國嶺南建筑的山墻五行規制相接近。這說明媽閣廟建筑的色彩和形制都受到了中國傳統文化思想的影響,其設計藝術不是隨便自發形成的,而是經歷了復雜的文化交流與融合。澳門在吸收西方文化藝術的同時,古老的東方思想文化和嶺南地域民俗習慣,使其觀念深入人心,對澳門媽閣廟建筑色彩與裝飾美學產生了非常重要的影響。

4 結語

澳門歷史建筑群形式多樣,有中式的廟宇、大宅,有西式的教堂、大樓、劇院、炮臺、墳場,以媽閣廟為例,它顯示了中國民間信仰在特殊歷史環境下的延續與變異,這種溫情、淳樸、融合的文化氣息,正是澳門最具特色、最有價值的地方。

無論在物質還是精神文明層面上,澳門自有其別具一格的城市建筑輪廓,有不可估量的價值。基于設計歷史研究方法,首先研究早期媽閣廟美術史,通過對洞窟的實地考察,第一我們可以肯定的是,其演變體現了早期巫術文化發展的趨勢特點。媽祖崇拜是南方巫覡文化的產物,因為其他宗教的各種原因,吸收、接納并利用它,使它成為了混合多種宗教成分的民間世俗化信仰。隨著民間信仰的普及,在簡陋的洞窟中,構建了早期媽閣廟的建筑雛形,而且從研究中可以進一步肯定,早期媽閣廟的空間形態演變是巫術文化的產物,需要我們從整個美術史發展規律入手,才能理解其根源。第二,媽閣廟建筑色彩與裝飾美學上的象征主義受中國傳統文化的影響很大,包括五行思想、禮儀思想。整個建筑是傳統民俗文化的載體,但更加簡約、實用,蘊含深厚的閩越地緣文化,兼容并蓄。這是其在中西方交匯中產生的特有的文化價值,值得繼續發掘和探討。

參考文獻:

[1] 李立新.設計藝術學研究方法[M].江蘇美術出版社,2010.

[2] 何高濟.利瑪竇中國札記[M].中華書局,1983.

[3] 劉易斯,芒福德.城市發展史——起源,演變和前景[M].北京:中國建筑工業出版社,2005.

[4] 劉先覺,許政.澳門的宗教建筑[J].華中建筑,2002,20(6):84-91.

[5] 李允穌.華夏意匠:中國古典建筑設計原理分析[M].天津大學出版社,2005.

[6] 李肪.太平御覽[M].北京:中華書局,1960.

[7] 澳門建筑文化遺產[M].東南大學出版社,2005.

作者簡介:何顯達,澳門科技大學設計學碩士,汕頭職業技術學院藝體系藝術學教師,研究方向:文化遺產保護,藝術歷史及理論。