中老年患者骨密度檢測結果分析

王穎

【關鍵詞】骨密度;骨質疏松;骨量減少

骨密度主要是反映骨質量與骨骼強度,臨床上將其作為骨質疏松程度以及骨折危險性判斷的重要依據。人的年齡和生理狀態均會影響到骨量代謝狀態,主要可以分為4個階段,即骨量上升與儲備期、骨代謝相對平衡期、基本骨質減少期以及骨質絕對減少期,當男女性人群在超過70歲后,就會產生不可逆轉的骨值丟失,必須要采取有效措施來預防骨質疏松。現在我國老齡化越來越嚴重,相應的骨質疏松人群也在持續增加m。為確定骨質疏松疾病特點,并分析生活方式和預防措施的有效性,本次以在我院進行骨密度檢測的中老年患者作為研究對象,現具體報告如下。

1資料與方法

1.1—般資料以在我院進行骨密度檢測的300例中老年患者作為本次研究對象,分為男性組與女性組,每組有患者150例。男性組患者年齡45~90歲,平均年齡(62.5±8.06)歲;女性組患者年齡46~92歲,平均年齡(68.3±8.72)歲。排除標準:患有甲狀旁腺功能亢進、骨轉移瘤、多發性骨髓瘤以及皮質醇增多癥等嚴重影響骨或鈣代謝疾病以及合并嚴重剛腎功能不全的患者。

1.2方法了解所有患者的年齡、性別、BMI等基本信息,并確認是否發生有過骨折、手術史、激素使用等,并通過骨密度儀來對所有患者進行腰椎和髖關節骨密度檢測,并對檢測結果做全面分析。

1.3評價標準按照國際衛生組織亞洲人骨質疏松診斷標準來進行綜合分析,骨密度>-1.0 SD即代表骨密度正常;-1.0-2.5 SD即代表骨質減少;≤-2.5 SD即代表骨質疏松。在確定T值的基礎上,還要聯合患者年齡、性別、總骨量、BMI、絕經年齡等多項信息來進行綜合分析判斷。

1.4統計學方法文章數據用SPSS19.0軟件處理,以x2檢驗,若P<0.05,則有統計學意義。

2結果

2.1患者與正常者總骨量比較采取相同方法對兩組患者進行骨密度檢測,比較兩組患者與骨密度正常者骨質疏松和骨質減少情況,確認腰椎正位以及左髖關節總骨量男性組要高于女性組,差異具有統計學意義(P<0.05)。如表1所示。

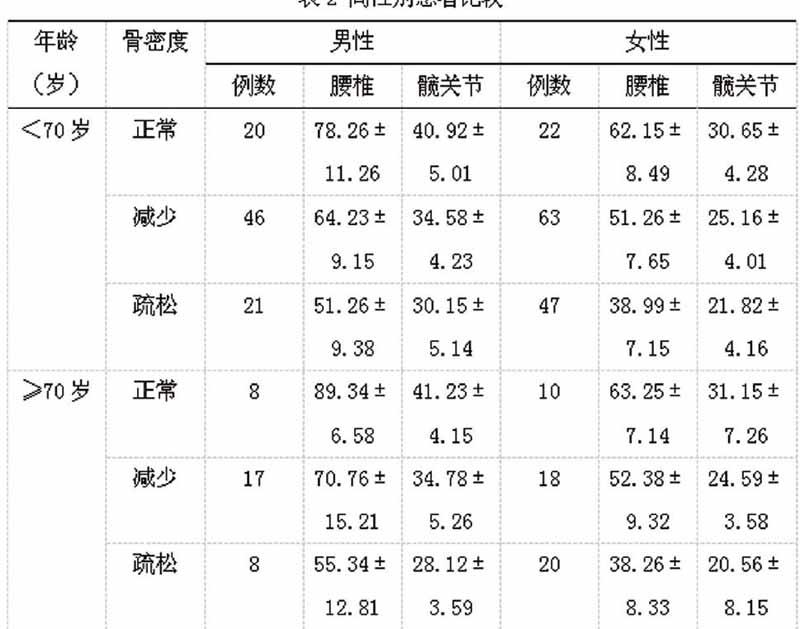

2.2同性別患者比較比較同性別組患者骨密度檢測結果,可確定發病年齡越早腰椎與左髖關節總骨量越低,如表2所示。

3討論

骨質疏松在臨床上比較常見,其主要是因為骨量減少、骨質量受損以及骨強度降低等原因造成的骨脆性增加,更容易出現骨折問題的一種全身性骨病,普遍認為其受年齡、內分泌、代謝性以及遺傳等因素影響。對于患有骨質疏松癥的患者,一般情況下病情較輕的患者會表現出周身疼痛、駝背等臨床癥狀,病情嚴重的患者則會損傷呼吸系統功能,并且在強度外力作用下更容易產生脆性骨折致殘,對患者正常生活有著重大影響。根據發病機制共包括原發性、繼發性與特發性等不同類型的骨質疏松情況,其中原發性骨質疏松主要受年齡影響,年齡越大發病越高;特發性骨質疏松主要受遺傳影響;繼發性骨質疏松主要受骨質代謝性以及患者長時間服藥或者不良生活習慣等。

鑒于骨質疏松癥的特殊性,必須要提前做好預防與治療工作,降低疾病對患者生活的影響。為了解疾病特點,本次以我院進行骨密度檢測的中老年患者為對象進行了針對性研究,比較確認不同年齡、性別患者之間骨質疏松和骨質減少情況。臨床資料顯示,當人的年齡超過70歲以后,均會出現不可逆轉的估值丟失問題,并且隨著患者年齡的增大,髖關節骨量水平不斷降低,并且同年齡情況下女性腰椎及髖關節骨量水平明顯低于男性,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,中老年人需要對骨質疏松有明確認知,及時進行骨密度檢測,提前做好骨質疏松預防工作,一經檢查確診需要及時采取措施治療。日常需要保持良好的生活習慣,注意主動補鈣、富鈣,多實用富含維生素D的食物,適當增加戶外運動并保持足夠的日照時間,爭取做到最發現、早治療,預防以及延遲骨質疏松的發生。