心理護理對改善急診急救患者不良情緒的臨床意義

張婕

【關鍵詞】心理護理;急診急救;不良情緒;臨床效果

引言

急診急救的急、危、重癥患者,由于現場情況混亂,起病急、病情發展迅猛、反復無常,患者缺乏心理準備,無法面對突如其來的打擊,造成極大的心理負擔,從而延誤疾病治療的最佳時機。近年來,通過給予急診急救患者實施心理護理,疏導高度緊張的情緒,減少患者的焦慮和煩躁,成為急診急救臨床護理工作的重中之重。

1資料與方法

1.1一般資料從2017年1月~2018年1月我院急診就診患者中選取200例,按照雙盲隨機法將分為觀察組與對照組,各100例。對照組中男31例,女69例,年齡17歲~64歲,平均年齡(40.73±2.91)歲;觀察組中男42例,女58例,年齡15歲~64歲,平均年齡(40.13±2.93)歲。排除伴有惡性腫瘤、精神疾病、傳染疾病以及重大器官衰竭等疾病患者,所有患者及其家屬均知情同意參加本次研究,2組一般資料比較無明顯差異(P<0.05)。

1.2方法對照組患者實施常規護理,觀察組患者在常規護理基礎上采取心理護理,具體措施如下:

(1)急救現場的心理支持:急救現場的患者處于應激狀態下,因對意外毫無準備而驚恐、緊張不安、情緒激動,安全感嚴重缺失,在緊急處置過程中,要及時與患者進行溝通,消除恐慌心理;針對患者理解能力、文化程度的不同,采取不同的病情交待方式,避免使用專業性術語,語言要通俗易懂、簡單明了、循序漸進,從而取得患者的信任,減少因患者情緒激動,醫患間溝通不暢而引發的問題;急診急救患者的家屬,面對患者的急癥時,會產生與患者一樣的激動、焦慮等情緒,在患者的護理過程中,護理人員要充分理解患者家屬的心情,在執行各項的醫囑和護理操作過程中,要細致向去患者及家屬介紹患者病情,使其理解保持冷靜對急診急救患者的救治的重要性,以保證各項急救診療護理工作的順利開展。

(2)急救車轉運中的心理支持:現場對患者緊急處理妥當后,立即用急救車送往醫院。在患者轉運的過程中,要注意給予患者心理支持,可以通過語言交流觀察患者的神志;主動為患者聯系家屬,消除患者的不安全感和消極情緒,鼓勵患者,增強治愈疾病的信心。急診、急救的患者多數病情十分危重,在聯系家屬的過程中,要循序漸進的告知患者的病情,讓患者家屬有一定的心理準備,有一個緩沖是十分必要的,急診醫療護理工作除了要有高超的專業技術,還要有良好的、合理的醫患溝通的方式,在挽救患者生命、解決患者病痛的同時,在患者心理的上給予更多的關懷、支持與疏導,讓急診、急救的患者在診治疾病的同時,得到更多心理上的治療。

(3)急診室的心理疏導:患者到急診室后,因環境的變化與陌生,心理上會出現緊迫感、陌生感;沒有家屬陪同的患者,會因為行動不便、隱私暴露等因素,加倍心理的不安全感,護理人員要充分理解,及時給予心理疏導,從目光、語言等予以關心和支持。要充分尊重患者的隱私,注意遮擋、避免暴露;注意言語的通俗易懂,使患者感到安全、信任,消除醫患關系的隔閡,增強治愈疾病的信心;急癥患者在急診、急救處理后的心理護理也同樣很重要,急救處理病情平穩后,患者及家屬的緊張、焦慮情緒有一定程度的放松,不似之前焦慮、煩躁。此階段,護理人員要注意多多巡視、多多詢問,安撫患者及家屬的情緒,讓患者及家屬感受到醫務人員對其的重視與關心,信任醫務人員,患者如有無不適癥狀,及時針對癥狀給予相應的治療。囑咐患者及家屬,如有不適要及時向醫務人員匯報,防止患者病情反復。

2結果

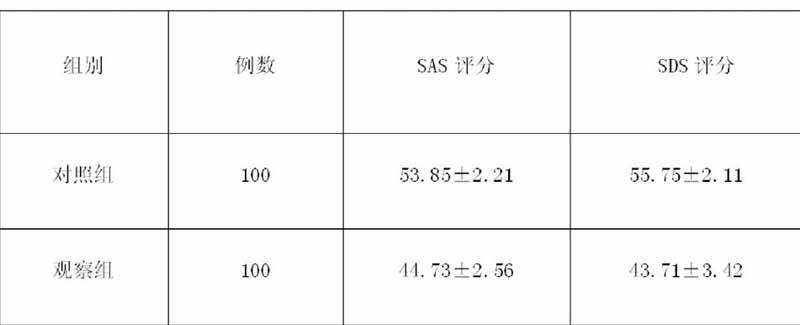

觀察組患者護理后SAS、SDS評分均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3討論

心理護理作為現在醫學的干預治療措施,應用的越來越廣泛。心理護理是心理學和護理學有效結合,加強護患溝通,掌握患者心態,從根本上解決問題,提高治療效果。通過心理護理干預對急診患者進行心理疏導,可以增強治愈信心,積極配合醫護人員工作,提高治愈率,保證患者的生活質量具有重要的意義,對于構建和諧的醫患關系,提高患者及家屬的滿意度都有很大的促進作用。本次研究結果顯示,觀察組患者護理后SAS、SDS評分均低于對照組(P<0.05),說明護理人員通過分析患者的性格,給予患者相應的心理疏導,可有效地改善患者的負性情緒。

4結論

綜上所述,對于急診急救患者實施心理護理,能有效緩解患者的負性情緒,提升患者對于醫護人員的配合度,具有應用價值。