如意來源新解

孔令欣

摘 要:如意,是我國一種美觀而便于賞玩的傳統工藝品。而關于如意的來源,歷來眾說紛紜:有說來源于爪杖,有說來源于笏板,有說來源于兵器,還有說來源于佛教器物……作者經多方考證,從器型對比、歷史演變、文化源流等多個角度提出,今日的如意來源于古代服飾上重要的實用配件:帶鉤。

關鍵詞:如意;帶鉤;嬗變

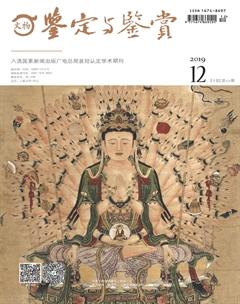

如意,是我國一種美觀而便于賞玩的傳統工藝品,通常由雕飾精美的首、柄(有時還包括絲絳的帶)組成(圖1)。

如意的命名直觀體現了人們為這種器物賦予的美好寄愿,而關于如意的來源,歷來眾說紛紜。《音義指歸》稱:“如意者,古之爪杖也”。古代的爪杖,即是今天的癢癢撓,而如意的命名也是暗示爪杖無需求人,可以暢由自己心意而動。這種說法流傳深廣,卻并非沒有遭到過質疑。《能改齋漫錄》中就提出“然釋流以文殊亦執之,豈欲搔癢耶”的疑問,轉而推測如意的來源實際是大臣記事用的笏板;《天皇至道太清玉冊》中稱“如意黃帝所制,戰蚩尤之兵器也”;又有說法,稱如意來自佛教中“阿那律”的音譯……

以上這些說法各有特點,但也各有其存疑之處。筆者經多方考證,認為今天的“如意”則有另一個來源:帶鉤。

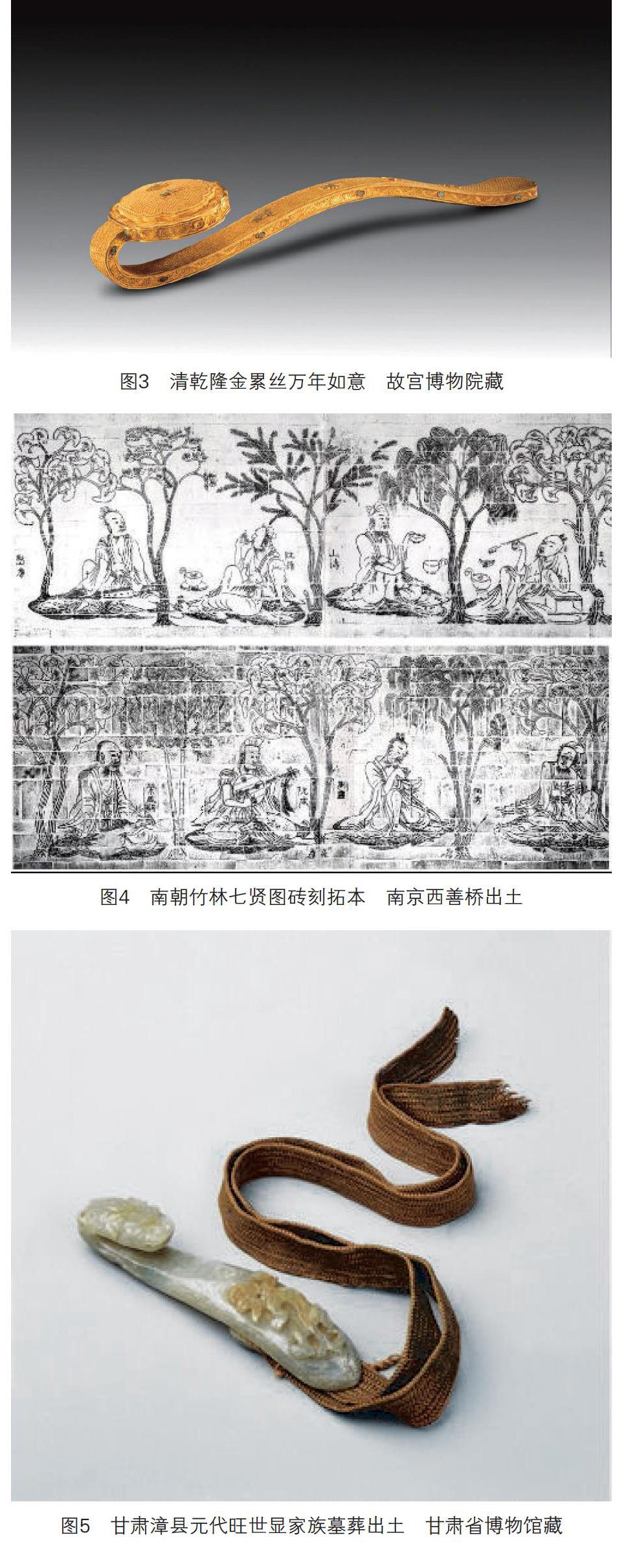

帶鉤是一種曾廣泛應用于我國古代服裝上的實用配件,類似于今天的皮帶扣,古人使用帶鉤勾連革帶,以達到束緊衣物的作用。學術界普遍認為,帶鉤起于新石器時代,發展于春秋戰國,繁榮于秦漢,至魏晉忽然衰落,明清重新以賞玩器物“工藝品”的形式回到人們的視野。而先秦時期《楚辭》《戰國策》,秦漢時期《史記》《漢書》都有所記載。因被用于胡服,帶鉤有了類似于“鮮卑”“犀比”這樣的別名[1]。王仁湘先生曾將帶鉤分為八個不同的類別,除去極個別異形帶鉤,此類器型基本為S形,分為鉤首、鉤體與鉤鈕三個部分(圖2)。不難發現,帶鉤與如意在器型上具有極大的相似之處,圖3中的這件清宮金累絲萬年如意的曲首與上凸的柄,就仿佛一個被省略背后鉤鈕的帶鉤,給人以極大的聯想。

帶鉤與如意二者的淵源并不局限于器型的相似。《淮南子·說林訓》中提到“滿堂之坐,視鉤各異,于環帶一也”。這表明帶鉤作為衣物配件,在其發展過程中逐漸承載起人們的審美追求。但隨著進入魏晉時期,帶鉤的數量驟減,曾有學者究其原因:除了戰爭、葬制等原因,另有一個重要的根據,就是魏晉時期對黃老學說“飄飄欲仙”的審美與服食五石散的習慣共同改變了士人階級的著裝習慣,作為緊衣束帶所必需的帶鉤,被寬松飄逸的繩扣與更加方便的帶扣取代(圖4)[2]。

不過與此同時,我們卻可以在畫面上七賢之一王戎的手中發現另一樣熟悉的器物:如意[3]。魏晉時期,執如意似乎是士人階級共同的習慣。《晉書·王敦傳》中記載:“(王敦)每酒后輒詠魏武帝樂府歌曰:‘老驥伏櫪,志在千里。烈士暮年,壯心不已。以如意打唾壺為節,壺邊盡缺。”這里,王敦手持的鐵如意相比于通常由竹木制成的爪杖和不易時時備在身邊的武器,似乎更有可能是由金屬帶鉤轉變而來。

這并不是如意的第一次登場,《太平御覽》引《胡綜別傳》曰:吳時,掘得銅印,以琉璃為蓋,畫布云母于其上。開之,得白玉如意。太皇帝以問君,君曰:“秦皇以金陵有天子氣,處處埋寶物,以當王士之氣,此抑是也。”這一說法,似乎說明如意并非自佛教傳播后的舶來品,而是本土之物。雖沒有任何出土文物與實證表明如意當真為秦代就存在的古物,但如意文化的萌發與上升期無疑正是帶鉤文化的緩慢衰落期。魏晉之后,宋元也有帶鉤出土,但數量遠不及秦漢。元代服飾制度中,袍服須用帶束腰[4],而這件元代玉帶鉤(圖5),除去背后仍有鉤鈕,已經在形制上完成了向上文舉出的清代如意形制的過渡。

如果把如意看作強調帶鉤這個服裝配件變為裝飾品、工藝品后的別名,這個名稱本身就在強調其隨朝代演變而日益增強的裝飾、賞玩的審美屬性。明代定陵考古出土的帶鉤被放置在萬歷皇帝棺內西端,沒有附著物。而出土的革帶除一條系在皇帝身體上,其余則被放置在棺內中部和隨葬器物箱內,已經喪失了原本的束腰作用,與革帶沒有了任何關系,而演變成一種觀賞物品[5]。有理由相信,為方便把玩,帶鉤陳設形制也慢慢變大。清代,帶鉤的實用性幾乎消失殆盡,草原民族統治者的革帶扣系之物已經被更加牢靠穩固的帶扣取代,但帶鉤的另一種價值卻大放異彩,以致清宮精美的如意成了工藝美術品的一大門類。

如意來源于帶鉤的可能性還在其寓意上。自古帶鉤就有著祥瑞的寓意,是權力的代表。《南史》中記載:“(吉)士瞻為荊府城局參軍,浚萬人仗庫防池,得一金革鉤,隱起鏤甚精巧。”篆文曰:“錫爾金鉤,且公且侯”,即表明了這一點。《清實錄》中多記載如意為清代帝王宮苑中常用的饋贈禮物和陳設品,假如《胡綜別傳》中講述的“秦始皇東埋如意”的故事,是參考目前最廣為接受的一個如意的來源“爪杖”(癢癢撓),則又有些難以解釋。■

參考文獻

[1]王仁湘.古代帶鉤用途考實[J].文物,1982(10):75-81+94.

[2]王莉.帶鉤及其演變[J].文博,1996(1):107-113.

[3]陳直.對于南京西善橋南朝墓磚刻竹林七賢圖的管見[J].文物,1961(10):47-48.

[4]劉闖.宋至清末龍首玉帶鉤研究[D].鄭州:鄭州大學,2015.

[5]王麗梅.明定陵出土的帶鉤[J].紫禁城,2001(4):25-27.