珠江河口原型觀測平臺水文數據處理和分析軟件開發及應用

方神光,許劼婧,劉晉高

(珠江水利委員會珠江水利科學研究院,廣東 廣州 510611)

珠江河口作為粵港澳大灣區的核心區域,其水域的保護、開發及利用顯得尤為重要。近些年,珠江河口動力和水沙鹽等物質輸移以及灘槽演變呈現出一些新的特征[1-5]。為增強河口原型觀測能力,豐富河口水文、泥沙、水質原型資料,目前在珠江河口建成了由12個浮標平臺組成的原型觀測試驗站,其中內伶仃洋水域布放4個,中國澳門管轄水域布設3個,磨刀門水域布設3個,黃茅海布設2個,該原型觀測試驗站所屬的浮標平臺已陸續投入使用并獲取了大量的實測數據,為充分發揮該試驗站在珠江河口水資源保護、防洪減災、水環境治理和生態環境保護等方面的作用,急需對獲取的海量實測數據進行整編、特征值提取和深入分析等方面的研究工作。針對水文資料整編,章樹安等[6]對中國水文資料整編的主要技術方法、數據庫技術標準和建設成就等進行了回顧和總結;陳望春[7]則通過建立灰色預測模型對各階段的水文資料質量進行了預測評估;在水文資料分析手段方面,詹壽根[8]探討了Excel軟件在徑流量、降水量、灌溉庫容和經驗頻率等特征值計算分析中的應用;陳德清等[9]基于全球廣泛應用的水文水環境數據處理分析系統(WISKI)進行了本地化和二次開發;謝加球等[10]將HEC-RAS 水文分析軟件推廣應用到水利水電勘測設計中;韓燈亮等[11]通過對南方片水文資料整編軟件測試顯示其功能強大,整編成果更切合實際,輸出成果基本不需要人工干預,并建議在潮位統計和遙測數據處理方面進一步完善;郭磊等[12]、盛壽龍等[13]通過自己開發的水文頻率計算軟件不僅節省了工作量,還極大提高了適配曲線的擬合精度;總體來看,有關水文資料的整編技術規范規程已經相當成熟,但在資料分析和特征值的計算等方面,各學者主要結合地方特色和自身研究需要利用現有軟件或獨立開發處理軟件。針對當前珠江河口建立的原型觀測試驗站獲取的海量實測數據,一方面要對水文數據依據規范規程進行整編,另一方面還需要單獨研發相應的水文分析處理軟件,以適應當前珠江河口治理和保護的需要,更好的服務于粵港澳大灣區的建設。

1 原型觀測試驗站的觀測要素及特征數據提取

1.1 觀測要素

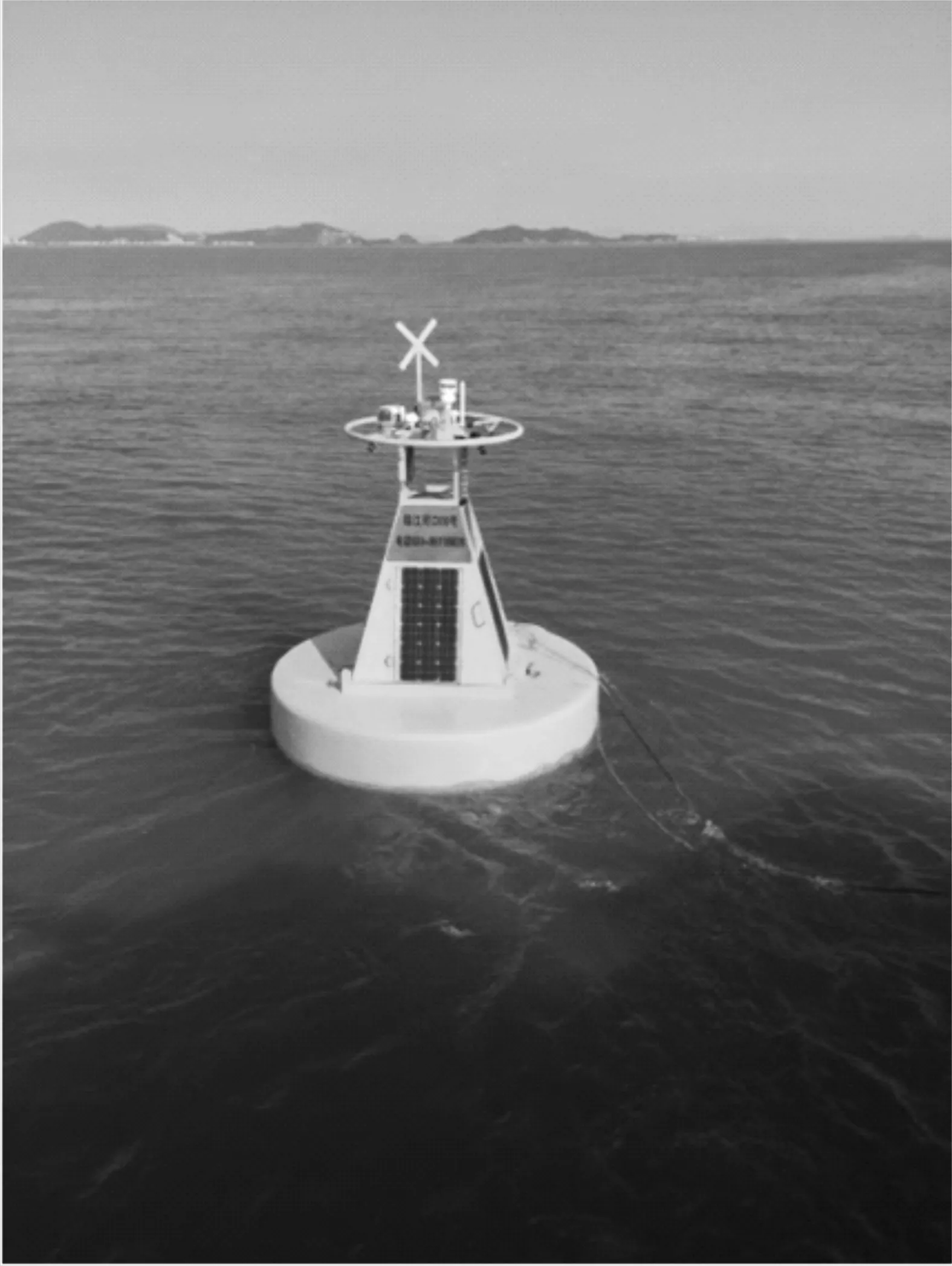

珠江河口原型觀測試驗站均由原型觀測浮體、數據采集傳輸與控制系統、數據接收管理系統、安全防護系統、太陽能供電系統、運行監測及自檢系統及儀器自動升降系統組成,并配套安裝有聲學多普勒流速儀,泥沙、鹽度、水質多參數觀測儀,聲學多普勒波浪剖面流速儀,風速、風向儀,氨氮、COD二合一監測儀等設備,實現對珠江河口水域水深、潮流、波浪、泥沙、鹽度、水質、風況等多要素的實時同步觀測及自動在線傳輸,見圖1。

圖1 珠江河口原型觀測平臺浮標站

1.2 潮位特征值的提取

主要提取一段時間內隨時間變化過程中的所有高潮位和低潮位數據點,以此計算此段時間內平均潮差、最大潮差、平均高潮位和平均低潮位等要素,見圖2。某一時間點出現的高潮位值一般高于前后時間點的潮位,出現的低潮位則小于前后時間點的潮位,采用這一特征通過編制計算機程序可以自動提取;由于原型觀測平臺的水位(水深)實測頻率為10 min一次,頻次相對較高,為避免局部波動導致提取的潮位值為虛假特征值,采用通過增加比較特征點前后潮位值的個數以及特征值出現的時間間隔來過濾掉提取的虛假值。

1.3 潮流特征值的提取

原型觀測試驗站給出潮流實測值會根據水深變化而自動分層給出各水深測點的水深值、實測層數、流速E分量、流速N分量及流速和流向,通過E分量和N分量也可以合成流速和流向。在對潮流特征值的分析中,一般較為關注的特征值有:漲急流速和流向、落急流速和流向、漲潮平均流速和流向、落潮平均流速和流向、余流流速和流向、漲潮流歷時和落潮流歷時等特征值,同時以上特征值還需要區分所處水深位置,一般水文規范上要求給出表層(0.2 h)、中層(0.6 h)、底層(0.8 h)位置的特征值。

圖2 潮位特征值示意

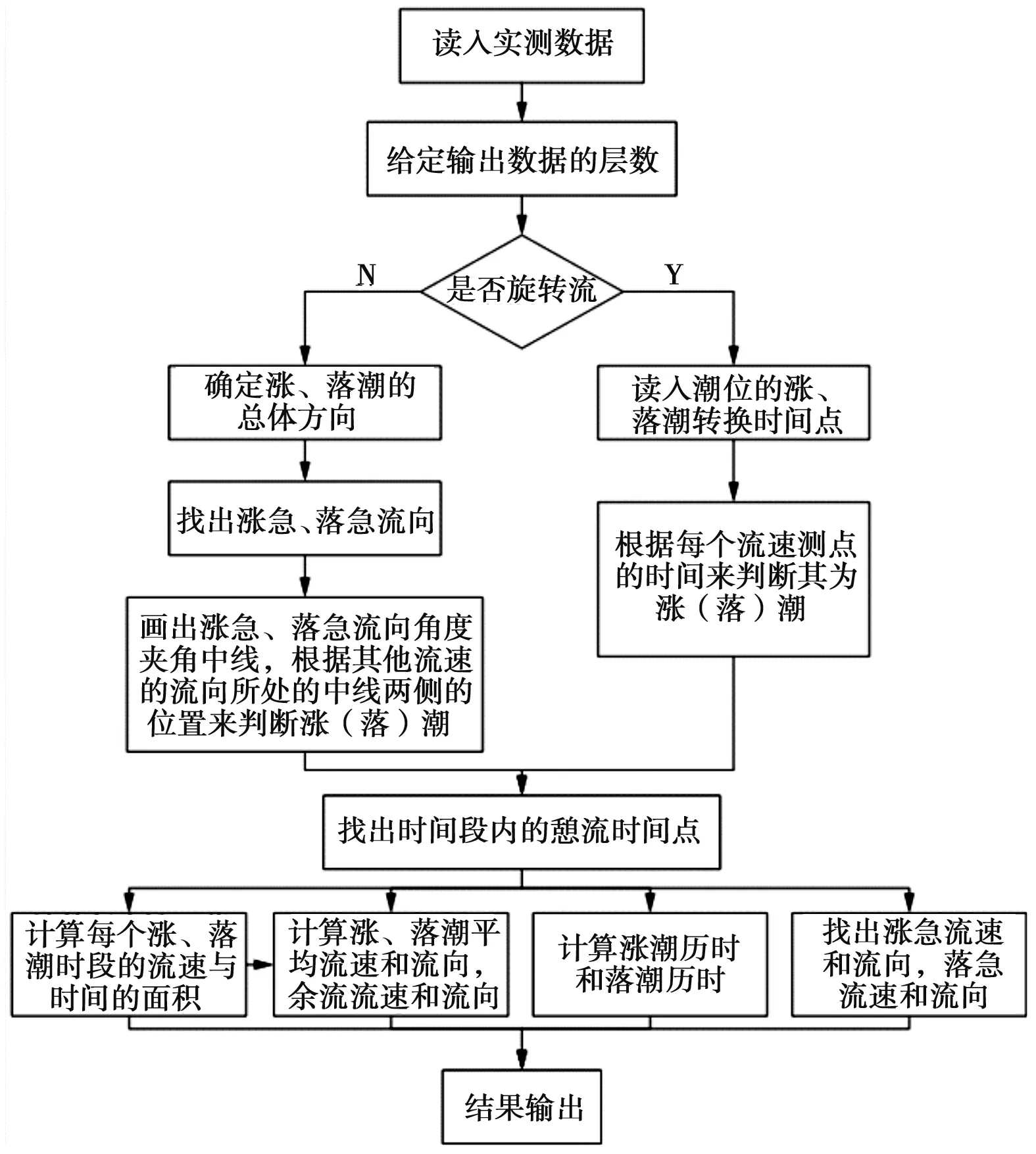

原型觀測試驗平臺的潮流觀測值一般分為10層左右,觀測頻率也為10 min一次,當需要分析較長時間如半月潮、全月潮、季度潮或更長時間內的特征值時,需要處理的數據量將非常大,此處通過開發專用軟件分析平臺來處理海量數據,程序流程見圖3。該軟件平臺的主要特點如下。

a) 該軟件平臺圍繞原型觀測試驗平臺的實測數據特點和需要進行的處理和分析而開發,可自動識別數據格式,根據用戶對數據層數的需求自動差值和提取所需層數的數據。

b) 針對往復流,先找出漲、落急流向夾角的中線為界限,然后根據其他時刻流向所處的區間來區分其為漲潮還是落潮;針對旋轉流,先提取高、低潮位的時刻,然后根據每個潮流值的測量時間來區分漲潮還是落潮。

c) 在區分所有流速值的漲、落潮特性后,找出漲憩和落憩出現的時刻,計算每個漲(落)潮時段內流速曲線與時間所圍的面積以及漲潮歷時和落潮歷時,并計算每個漲(落)潮時段內的平均流速和流向,以及余流流速和流向。

圖3 潮流特征值提取軟件平臺開發流程

1.4 其他要素特征值的提取

其他特征要素主要為含沙量、鹽度、水質等要素的漲潮平均值、落潮平均值、漲潮時段最大值、落潮時段最大值等。同樣由于數據量很大,需要通過開發相應的軟件平臺來處理,在已經區分了漲潮流和落潮流時段的前提下,主要流程與流速特征值提取類似。

a) 確定實測要素值所處的漲(落)潮時段區間,針對往復流,采用往復流的漲(落)憩時間點來控制,針對旋轉流,采用高、底潮位時間點來區分。

b) 計算每個漲(落)潮時段內實測要素曲線與時間的面積,通過與該漲(落)潮時段的時長相除來計算漲(落)潮時段的平均值,通過大小來判斷漲(落)潮時段內的最大值和最小值。

2 示范應用

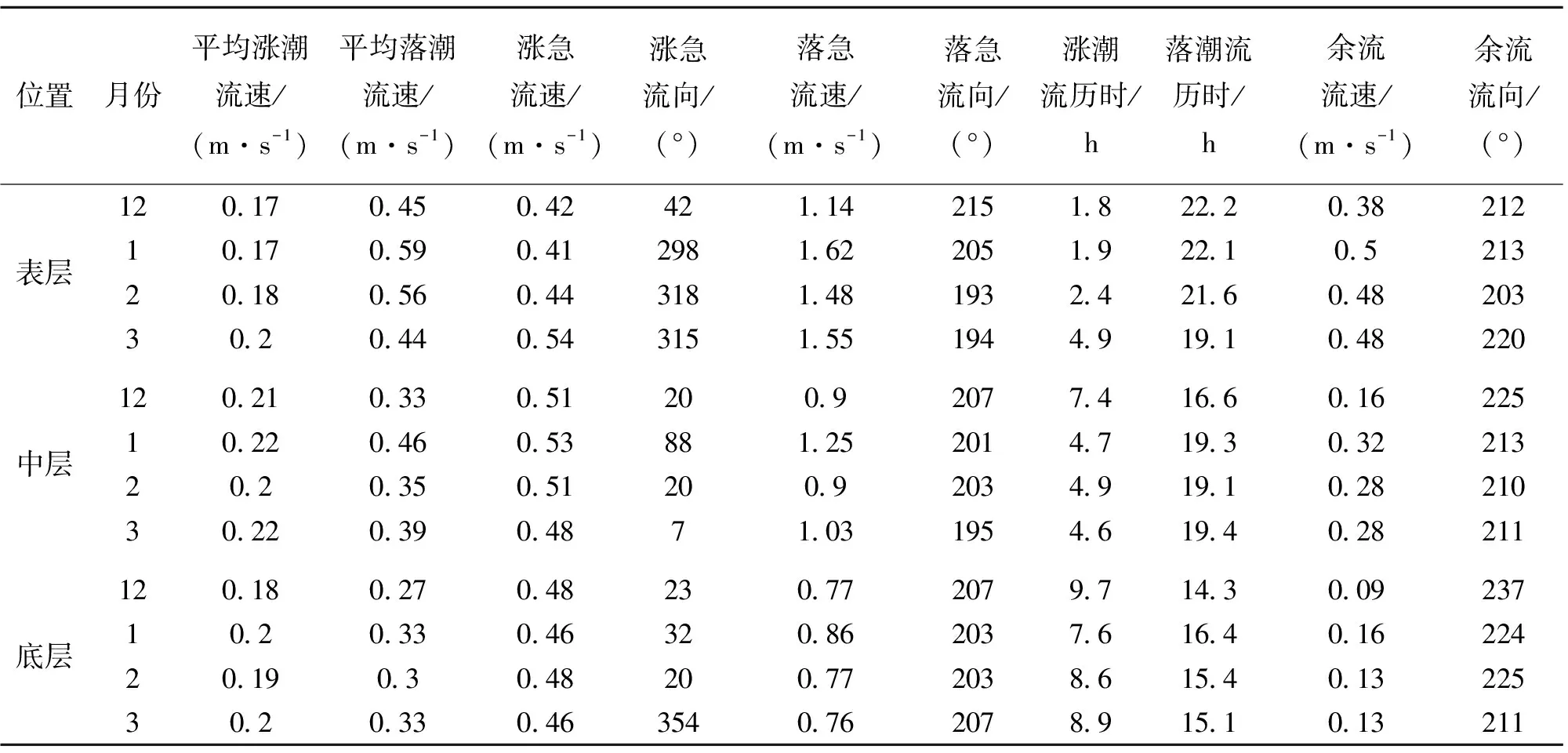

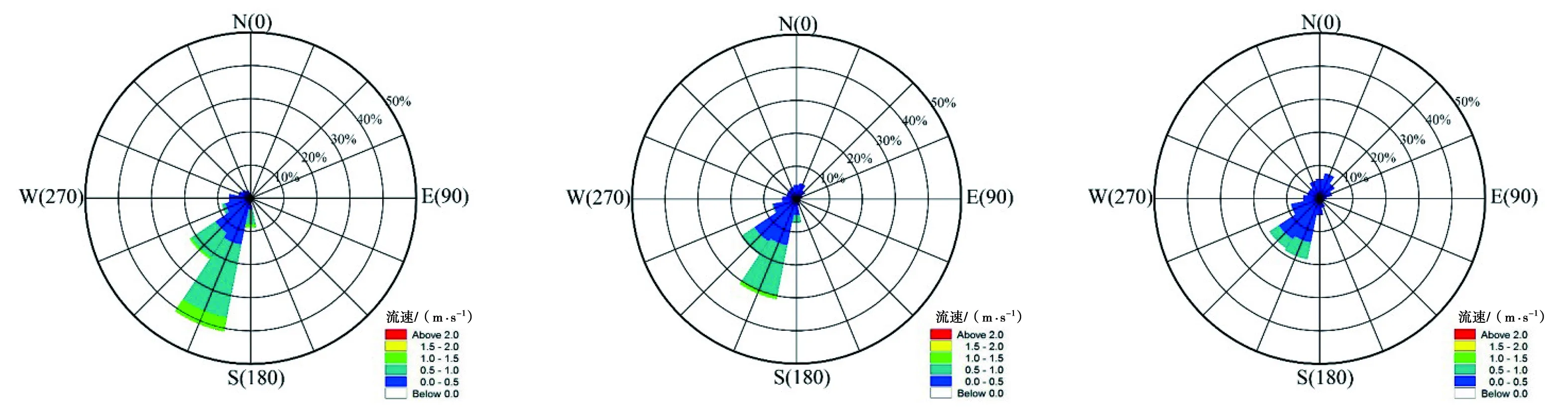

珠江河口澳門水域7號浮標站位置見圖4,位于澳門機場以南海域,該浮標站投放時間較早,運行狀態較為穩定,已有較為完整的水深及潮流實測數據,通過分析該站點實測水文資料可以掌握澳門水域南側外海潮流的特征。此處選取該站點2017年12月—2018年3月枯季連續4個月的潮流實測值作為此處開發軟件應用示范的數據來源,需要處理的數據量有20萬個左右,處理后的各月特征值見表1,分層數據的提取及表1中4個月內潮流特征值的計算總共用時不超過2 s,圖5為連續4個月的表、中、底層流速玫瑰。可明確澳門機場以南海域枯季潮流具有以下特征。

a) 漲、落潮流速和流向:該海域漲潮平均流速較小,都在0.2 m/s左右,且沿水深相差不大;落潮平均流速在0.3~0.6 m/s,明顯大于漲潮流速,且由表層向底層遞減。漲潮主流向以NW~E向為主,偏轉較大,落潮主流向以SSW向為主,較為集中。

b) 漲、落潮流歷時:該海域落潮流歷時顯著大于漲潮流歷時,且漲潮流歷時由底層向表層遞增,落潮歷時由表層向底層遞減。表、中、底層平均漲潮流歷時分別為2.6、4.5、8.7 h,平均落潮流歷時分別為21.4、19.5、15.3 h。

c) 余流流速和流向:該海域余流流向與落潮流主流向一致,以SSW向為主,表、中、底層余流流速分別是0.42、0.25、0.13 m/s,由表層向底層遞減。

圖4 三灶站潮位與7號浮標站水深的相關擬合線

位置月份平均漲潮流速/(m·s-1)平均落潮流速/ (m·s-1)漲急流速/(m·s-1)漲急流向/(°)落急流速/(m·s-1)落急流向/(°)漲潮流歷時/h落潮流歷時/h余流流速/(m·s-1)余流流向/(°)表層120.170.450.42421.142151.8 22.2 0.3821210.170.590.412981.622051.9 22.1 0.521320.180.560.443181.481932.4 21.6 0.4820330.20.440.543151.551944.9 19.1 0.48220中層120.210.330.51200.92077.4 16.6 0.1622510.220.460.53881.252014.7 19.3 0.3221320.20.350.51200.92034.9 19.1 0.2821030.220.390.4871.031954.6 19.4 0.28211底層120.180.270.48230.772079.7 14.3 0.0923710.20.330.46320.862037.6 16.4 0.1622420.190.30.48200.772038.6 15.4 0.1322530.20.330.463540.762078.9 15.1 0.13211

3 結論

自珠江河口原型觀測平臺12個浮標站陸續投入試運行以來,其觀測頻次達到10 min一次,觀測要素逐漸增加,需要處理的數據量極為驚人。為實現珠江河口原型觀測平臺建設的目的,更好的發揮其在河口治理與保護中的作用,此處開發了相應的數據處理和分析軟件,并應用在7號浮標站枯季4個月實測約20萬個海流數據的處理分析中,結論如下。

a) 測試顯示,針對原型觀測平臺數據結構特點開發的處理和分析軟件極大提高了工作效率,使科研人員有更多的精力投入到對珠江河口水沙環境運動規律的分析和認識中。

a)表層 b)中層 c)底層圖5 枯季7號測站流速分層玫瑰(2017年12月至2018年3月)

b) 采用該軟件對澳門機場以南海域7號浮標站海流數據的分析顯示,枯季該海域落潮流占優,落潮流向以SSW向為主,流向集中,平均落潮歷時達到18.7 h,落潮歷時由表層至底層逐漸減小;表層余流為0.42 m/s,流向為SSW向,余流流速由表層至底層逐漸減小。