施氏溫針配合翳風穴懸起灸治療孕婦面癱30例療效觀察*

梁海麗 沈來華 方淡思 范迪慧 顧芳芳 郝亞波

浙江省嘉興市中醫醫院 浙江 嘉興 314001

面癱,又稱面神經炎、特發性面神經麻痹、貝爾(Bell)麻痹,是指原因不明、急性發病的單側周圍性面神經炎性病變,主要癥狀為一側面部表情肌癱瘓:口眼歪斜、眼裂增大、鼓腮漏風等,同時可伴有耳后脹痛、舌麻等。臨床上此病亦是孕期常見病、多發病。筆者采用施氏溫針配合翳風穴懸起灸治療孕婦面癱30例,取得了良好的療效,且未出現不良反應。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料:60例孕婦均為我院2013年6月至2017年6月針灸門診面癱患者,病程1~14天。將60例患者按隨機數字法隨機分為治療組和對照組,每組30例。治療組平均年齡27.12±4.37歲,平均孕周17.47±11.79周,平均病程4.35±3.13天;對照組平均年齡28.09±4.88歲,平均孕周17.32±11.25周,平均病程5.45±4.24天。兩組患者年齡、孕周及病程均無顯著性差異(P>0.05)。

1.2 診斷標準:符合《神經病學》特發性面神經炎的診斷標準[1]:①起病突然;②患側眼裂變大,眼瞼閉合不全,流淚,額紋變淺或消失;③患側鼻唇溝變淺或變平,嘴角向健側歪斜;④或有舌前2/3味覺障礙,乳突部疼痛等;⑤除外有外傷、腫瘤、腮腺病變等其他原因引起的繼發性周圍性面神經麻痹。均單側起病。病情分期:發病1周內為急性期;恢復期2~8周;8周以后難免遺留后遺癥,為后遺癥期[2]。

1.3 定位分析:面神經從面神經核到面肌的行程中,因損害部位不同,癥狀也就各異。①面神經管:同側面部癱瘓,舌前2/3味覺喪失,淚液、唾液分泌減少;②內聽道:同側面部癱瘓,舌前2/3味覺喪失,淚液、唾液分泌減少,伴有眩暈、眼震、聽力減退、共濟失調;③膝狀神經節:病變側頭痛或頭暈,乳突處疼痛及壓痛,耳鳴或聽力下降,舌前2/3味覺減退,淚液、唾液分泌減少,耳郭感覺減退,外耳道及耳殼皰疹;④蹬骨肌支至鼓索:乳突處疼痛及壓痛,耳鳴或聽力下降,舌前2/3味覺減退,耳郭感覺減退,其余體征同上,有輕重差別;⑤莖乳孔下段:同側面部癱瘓,無味覺及聽覺等障礙。本觀察病例均為面神經管內節段損傷。

1.4 面神經功能分級標準:參照第5次國際面神經外科專題研討會推薦的House-Brackmann(H-B)面神經功能評價分級標準[3],將面癱程度從輕到重分為6級。本觀察亦采用該評定標準評級。

2 治療方法

2.1 藥物治療:彌可保(甲鈷胺片)0.5mg口服,每天3次;呋喃硫胺片50mg,每天3次,口服,連續服用6周。治療組與對照組同。

2.2 針灸治療:治療組取穴:攢竹、陽白、魚腰、太陽、迎香、四白、巨髎、地倉、頰車、顴髎、下關、翳風,風寒證加風池,風熱證加曲池。面部均取患側腧穴,病程1周后加刺雙側足三里穴。囑患者平臥或健側臥位,采用0.25mm×40.00mm毫針,皮膚常規消毒后,額部攢竹、陽白、魚腰平刺,迎香穴斜刺,地倉透刺頰車,四白、太陽、巨髎、顴髎、下關穴均直刺,足三里穴施以捻轉補法,均以得氣為準,太陽、顴髎、下關穴配合施氏溫針,即針柄搓捻以細軟優質艾絨,如橄欖大小,腹大頭尖,從下部點燃,徐徐燃盡,一炷而已,續以紅外線照射患側面部,溫和不燙為度,留針30min;同時患側翳風穴配合清艾條懸起灸,點燃艾條并以灸架固定,距皮膚3cm左右,熱而不燙為度,時間為30min。治療隔日1次,每周治療3次,病愈則終止治療,3周為1療程,最長統計至2個療程,每個療程結束后分別統計結果。對照組取穴及針刺法同對照組,不予溫針及翳風穴艾條懸起灸。

2.3 操作要點:急性期針刺手法宜輕,針刺宜淺,恢復期開始可適當加強刺激量。針刺務必得氣。囑患者注意保暖、休息,面部避風寒。另外,針對孕婦的治療,應當嚴格按照經絡腧穴學要求,禁用合谷、三陰交等穴位。

3 療效觀察

3.1 療效標準:采用H-B癥狀積分法[3]評定神經功能分級及癥狀積分。①痊愈:癥狀、體征全部消失,H-B分級Ⅰ級。②顯效:靜止時雙側對稱運動時輕微功能障礙;H-B分級Ⅱ級。③有效:靜止時基本對稱;運動時不對稱,和/或輕度病理性聯合運動;面肌痙攣,抽動;H-B分級Ⅲ級。④無效:治療前后無明顯變化,和/或明顯的面肌痙攣,病理性聯合運動,外形不對稱;H-B分級Ⅳ~Ⅵ級。

3.2 統計學方法:所有數據采用SPSSl8.0統計軟件進行分析處理,等級資料采用非參數檢驗中的Mann-Whitney U檢驗;計數資料采用χ2檢驗;計量資料采用獨立樣本t檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 治療結果:分述如下。

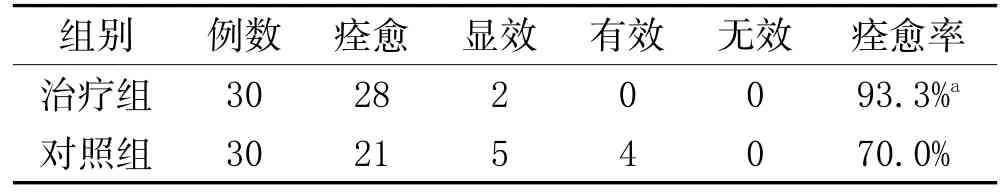

3.3.1 兩組臨床療效比較:見表1。

表1 兩臨床療效比較

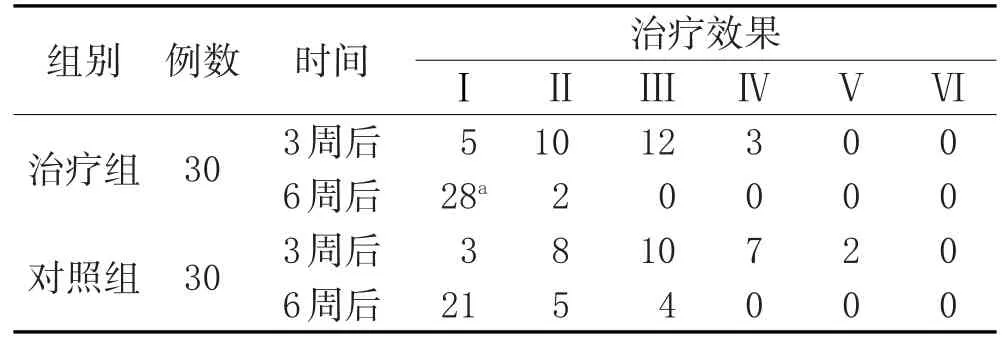

3.3.2 兩組面神經功能分級比較:見表2。

表2 兩組面神經功能分級比較

3.3.3 治療前后兩組H-B量表評分比較:見表3。

表3 治療前后H-B量表評分比較(±s,分)

表3 治療前后H-B量表評分比較(±s,分)

注:與對照組比較,aP<0.05。

組別治療組對照組6周后98.67±15.07a 88.67±20.80例數30 30治療前35.33±16.34 38.00±17.69 3周后71.33±17.95 62.00±21.88

3.4 不良反應:治療過程中均未發生腹痛、流產等不良反應。

4 體會

現代醫學認為,面癱是莖乳孔內面神經非特異性炎癥所致,誘因為受寒、病毒感染、神經功能不穩等。本病可歸屬于中醫學“卒口僻”“口目僻”“口眼?斜”等范疇,多由人體正氣不足,衛外不固,面部感受風寒,筋脈失養所致。女性妊娠是特殊的生理過程,早孕階段,嘔吐吞酸,夜寐不寧,耗氣傷津,抗邪能力下降,易感受風寒之邪而患面癱。每遇此類患者,西醫多用糖皮質激素、抗病毒藥物、改善循環藥物等治療,然患者與醫者均擔憂藥物治療影響胎兒健康;若不服用藥物又擔心留下后遺癥,兩難之下,患者常輾轉求治于中醫治療。

艾葉具有溫經止血、散寒止痛、調經安胎等功效,《藥性論》指出艾葉“止崩血、安胎、止腹痛”,故艾葉既能安腹中之胎,又能祛面癱的風寒之邪,可謂一舉兩得。筆者將艾葉制作成艾絨,搓捻于針柄,徐徐燃之,不著肌膚,使艾葉之熱力透達肌腠之間,散寒氣,溫通經絡,此法即溫針。溫針是浙北針灸流派施氏針灸的特色之一,旨在使氣得溫而易行,助針刺而通調氣機。根據施氏針灸理論,艾溫為導氣法,溫針屬于針刺法。故無論面癱屬于風寒或風熱均可用溫針。《神灸經綸》曰:“夫艾取于火,以火性熱而至速,體柔而用剛,能消陰翳,走而不守,善入臟腑;取艾之辛香作炷,能通十二經,入三陰,理氣血,效如反掌。”故溫針效果常優于普通針刺。翳風穴位于莖乳孔出口處,此處亦是面神經管出口,該穴在面癱治療中有著非常重要的作用,眾多文獻重用該穴治療面癱,亦有熱敏灸文獻證實翳風穴是溫和灸急性面癱穴位的較佳選擇。故選用翳風穴作為懸起灸的穴位,針、灸合用,取效速而療效佳。

本研究中未出現流產等不良事件,證實了針刺治療孕婦面癱是安全可行的,只需嚴格按照刺法灸法學規范操作。面神經受壓缺血的時間越長,面神經的損傷、變性越重,面癱就越難恢復。因此,治療時機很重要,早期治療是關鍵;不同神經節段損傷療效也是有差異的。本研究所選病例均為病程2周以內患者,且均為面神經管內節段損傷,療效顯著。