雙菌種發酵生產高鹽稀態香菇梗醬油的工藝優化

◎ 王乃馨,商學兵,李 超,李 勇,宋 慧,王 陶,李 文

(徐州工程學院食品(生物)工程學院江蘇省食品資源開發與質量安全重點建設試驗室,江蘇 徐州 221018)

醬油是我國傳統調味品,生產方法較多,其中高鹽稀態法發酵獲得的產品品質較優[1]。影響高鹽稀態醬油風味形成的因素諸多,如菌種、原料、大曲質量、醬醪發酵以及巴氏殺菌等,大曲質量、醬醪發酵和巴氏殺菌是影響高鹽稀態醬油最終風味的關鍵因素[2-4]。目前,評價大曲質量的主要指標為大曲中中性和酸性蛋白酶酶活的高低,這兩種酶的活力越高,對提高醬油中氨基酸態氮、總氮含量和醬油風味越有利[5-6]。國內高鹽稀態醬油大曲的制備多以米曲霉(Aspergillus oryzae3.042)為發酵菌種,該菌種產中性蛋白酶能力較強,產酸性蛋白酶能力較弱;酸性蛋白酶屬端肽酶,能夠在酸性環境中將中性蛋白酶的初步降解產物胨、肽等進一步降解成醬油中的主要呈味物質-氨基酸[7]。因此,提高大曲中酸性蛋白酶活力對改善高鹽稀態醬油的風味具有重要意義。黑曲霉(Aspergillus. niger3.350)能夠產生大量酸性蛋白酶、淀粉酶等。以米曲霉和黑曲霉混合制曲是提高大曲酸性蛋白酶,繼而提高醬油風味的有效手段。但米曲霉和黑曲霉混合制曲存在生長競爭抑制作用;黑曲霉生長占優勢時,容易使大曲有一種特殊風味,會掩蓋高鹽稀態醬油的典型風味。因此,米曲霉和黑曲霉分別制曲,在后續發酵過程中按比例混合發酵,是保證大曲質量和改善高鹽稀態醬油風味的有效方法[8]。本課題通過雙菌發酵和添加香菇柄粉,期望增加單位體積產品氨基酸含量,且具有香菇特殊風味與營養,在單因素試驗的基礎上,以發酵液中氨基酸態氮含量為指標,設計正交試驗方案,優化米曲霉和黑曲霉雙菌發酵高鹽稀態醬油的條件參數。

1 試驗材料與設備

1.1 試驗材料

香菇梗購自湖北襄陽南漳土特產商店;東北大豆、面粉和食鹽分別購買于本地超市;米曲霉和黑曲霉購買于廣東省微生物菌種保藏中心;福林酚試劑購自合肥博美生物科技有限責任公司;硼酸,三氯乙酸,氫氧化鈉,鹽酸,磷酸氫二鈉,磷酸二氫鈉,甲醛和碳酸鈉皆為分析純,購買自國藥集團。

1.2 試驗設備

SHA-C水浴恒溫振蕩器,江蘇省金壇市恒農儀器廠;101A-2型數顯電熱鼓風干燥箱,上海浦東躍欣科學儀器廠;Sartorius BP211D分析天平,中科院廣州化學研究所;KND-2C型定氮儀,上海纖檢儀器有限公司;UV-2100分光光度計,尤尼柯(上海)儀器有限公司;ZJP-A1430培養箱,上海智誠分析儀器制造有限公司;PHS-3E pH計,上海精密科學儀器有限公司;LDZX-30KBS滅菌鍋,上海申安醫療器械廠。

2 試驗方法

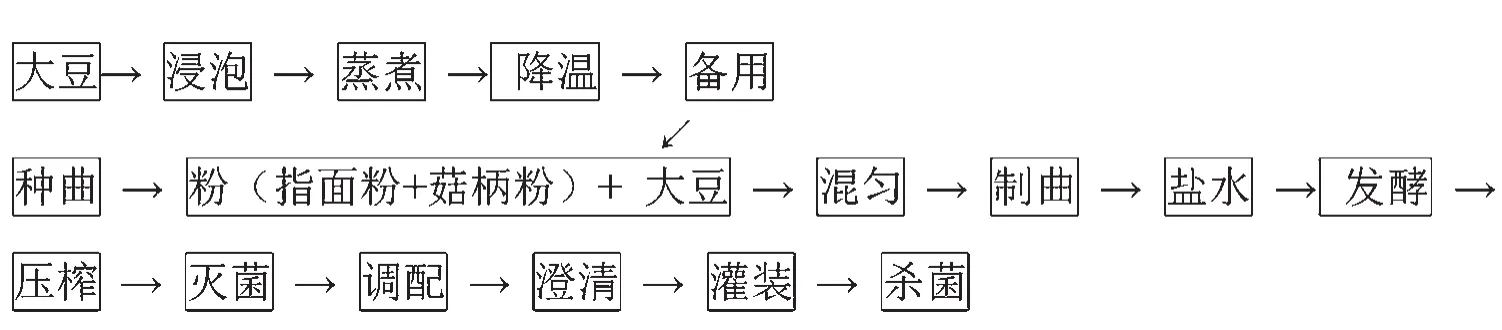

2.1 工藝流程

工藝流程如圖1。

圖1 工藝流程圖

2.2 操作要點

參照SB/T 10312-1999《高鹽稀態發酵醬油釀造工藝規范》,大豆用自來水沖洗3次,浸泡到充分膨脹、無褶皺;浸泡好的大豆放入高壓滅菌鍋中蒸煮,排氣3 min,待溫度上升到120 ℃時開始計時,蒸煮12 min后立刻放蒸汽降壓,取出大豆;降溫至50 ℃。面粉與菇柄粉按9∶1混合,然后種曲與5倍左右的粉混合,再與降溫后的大豆混合,在拌粉的過程中盡量防止大豆破損;制備種曲(指米曲霉或黑曲霉)時,接種量為干粉與大豆質量的0.3%;前期濕度95%,出曲前4 h濕度降至70%;培養至16 h和24 h時翻曲;大曲盛放在直徑為20 cm的通風圓形塑料筐中,以滅菌后的濕紗布(經121 ℃、20 min滅菌)覆蓋表面;最后放入恒溫、恒濕培養箱中培養。本試驗在5 L中試發酵罐(不銹鋼)中進行,根據試驗需要,在達到計劃時間后,取發酵液過濾除渣,測定氨基酸態氮含量。

2.3 單因素試驗

以氨基酸態氮含量為指標,分別考察米曲霉和黑曲霉質量比(2、3、4、5和6)、鹽水濃度(14%、16%、18%、20%以及22%)、鹽水與大曲的質量比(2.0、2.1、2.2、2.3和2.4)以及發酵時間(6、8、10、12 d以及14 d)。

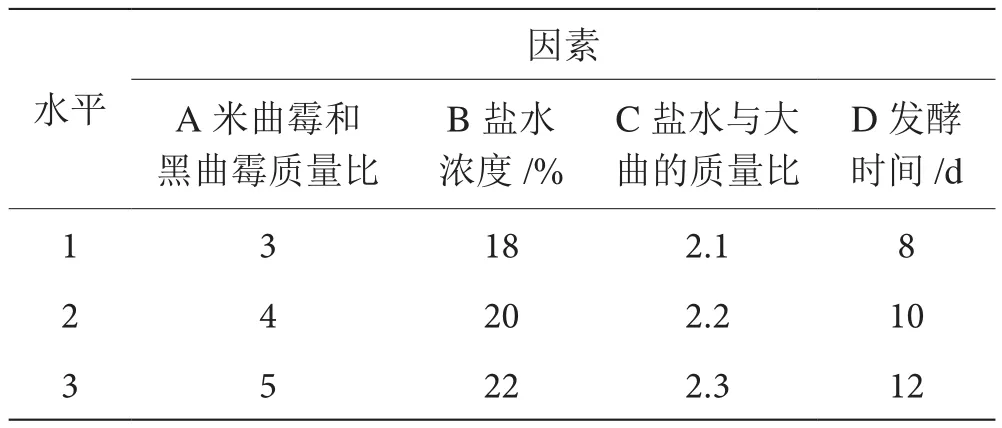

2.4 正交試驗

正交試驗以米曲霉和黑曲霉質量比、鹽水濃度、鹽水與大曲的質量比以及、發酵時間為四個考察因素,采用L9(34)正交表進行試驗,以產生的氨基酸態量為測定標準。正交因素水平表見表1。

表1 醬油發酵正交實驗因素水平表

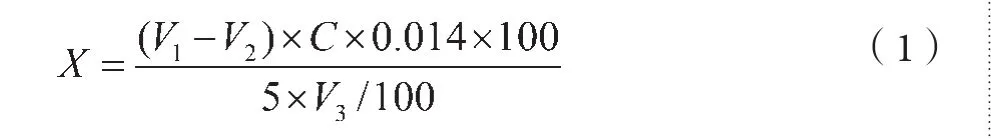

2.5 檢測方法

依據國標GB/T 5009.39-2003要求,測定醬油中的氨基酸態氮含量。采用甲醛滴定法,利用所消耗NaOH溶液的體積來計算醬油發酵液中基酸態氮量。產氨基酸態氮量的計算見公式(1)。

式(1)中X—樣品中氨基酸態氮的含量,10-2g·mL-1;V1—測定用試樣稀釋液加入甲醛后消耗NaOH標準滴定溶液的體積,mL;V2—試劑空白試驗加入甲醛后消耗NaOH標準滴定溶液的體積,mL;V3—樣品稀釋液取用量,mL;C—NaOH標準溶液的濃度,mol·L-1;0.014表示與1.00 mL NaOH標準滴定溶液相當的氮的質量,g。

3 結果與分析

3.1 單因素試驗

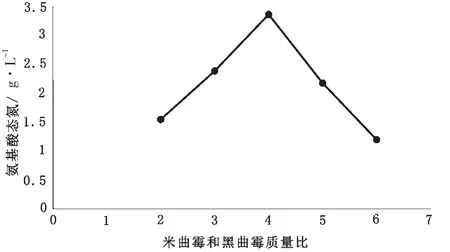

3.1.1 米曲霉和黑曲霉質量比對產氨基酸態氮的影響

菌種是影響發酵的關鍵因素之一,菌種的好壞直接影響氨基酸態氮的含量。試驗結果以氨基酸態氮的含量來確定兩種曲霉的最適接種比。根據圖2,產氨基酸態氮的量隨著米曲霉和黑曲霉質量比的增加,呈先增加后下降的趨勢,當米曲霉和黑曲霉的質量比為4∶1時,產量最高,為3.36 g·L-1。產生這一現象的原因是米曲霉和黑曲霉之間存在抑制作用,當質量比大于4時,發酵液中用于曲霉生長繁殖的營養物質減少而使發酵減緩,導致氨基酸態氮的含量下降。

圖2 米曲霉和黑曲霉質量比對產氨基酸態氮的影響圖

3.1.2 鹽水濃度對產氨基酸態氮量的影響

鹽水濃度對產氨基酸態氮量的影響如圖3。

根據圖3,曲霉產氨基酸態氮量隨著鹽水濃度增加呈先增后降的趨勢,鹽水濃度為20%時,氨基酸態氮含量達到最大值,為2.73 g·L-1。產生這一趨勢的原因是鹽水濃度不斷增加,發酵液的滲透壓增大,使營養物質很難進入曲霉細胞內,進而降低了氨基酸態氮的量。

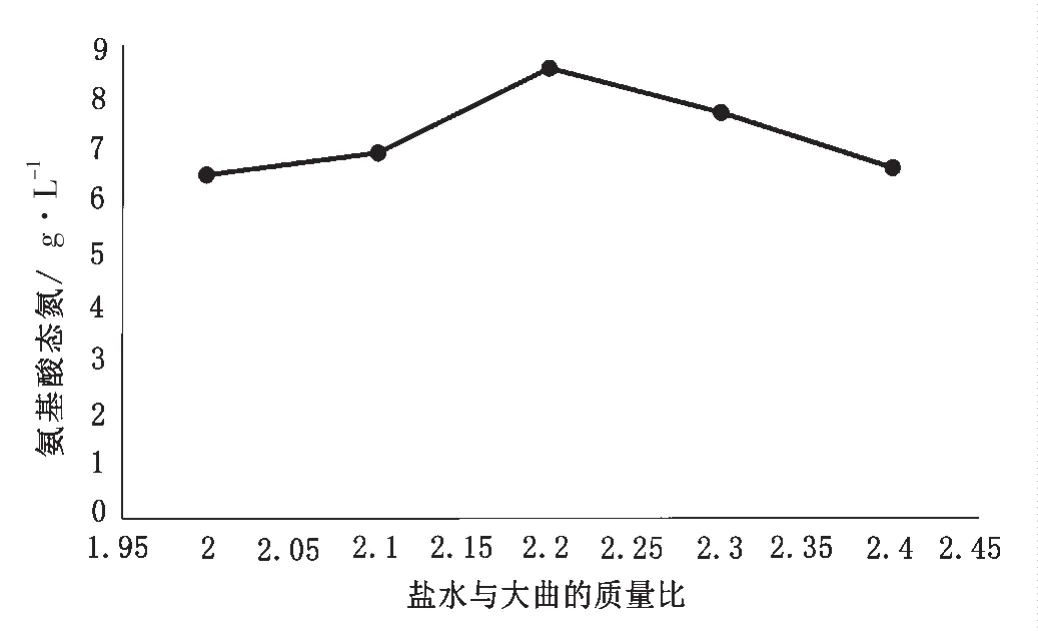

3.1.3 鹽水和大曲的質量比對產氨基酸態氮含量的影響鹽水和大曲的質量比對產氨基酸態氮含量的影響如圖4。

圖4 鹽水與大曲的質量比對產氨基酸態氮的影響圖

根據圖4,氨基酸態氮的含量呈先緩慢上升后下降的趨勢,當鹽水與大曲的質量比達到2.2時,氨基酸態氮的含量達到最大值,為8.54 g·L-1。鹽水與大曲質量比不斷增加,使氨基酸態氮酶活力和曲酶的蛋白酶活力下降,從而影響氨基酸態氮產量。

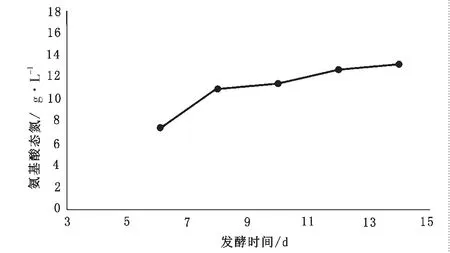

3.1.4 發酵時間對產氨基酸態量的影響

發酵時間對產氨基酸態量的影響如圖5。

圖5 發酵時間對產氨基酸態量的影響

根據圖5,氨基酸態氮隨時間的延長呈緩慢增加的趨勢。當發酵時間為14 d時,氨基酸態氮的產量達到最大值13.09 g·L-1。在第12 d以后氨基酸態氮的含量趨向平穩。隨著發酵時間的不斷增加,營養物質不斷消耗,曲霉的生長狀況基本穩定,最終使氨基酸態氮的產量在發酵后期平穩。進一步發酵并不能顯著增加目標物含量,還有可能因微生物消耗導致降低。

3.2 正交試驗

正交試驗以米曲霉和黑曲霉質量比、鹽水濃度、鹽水與大曲的質量比、發酵時間為4個考察因素,各取最佳3個水平。試驗結果見表2。

表2 正交試驗結果表

據表2可知,發酵時間對氨基酸態氮的產量影響最大,為最重要的因素,其次是鹽水與大曲的質量比和米曲霉與黑曲霉的質量比,鹽水濃度為對氨基酸態氮的形成影響最小。最佳組合為A2B2C2D3,即米曲霉和黑曲霉的質量比為4,鹽水濃度為20%,鹽水與大曲質量比為2.2,發酵時間為12 d時發酵液中氨基酸態氮的含量最高,為最佳的工藝配方。在此工藝條件下,經試驗驗證,氨基酸態氮最高可達13.53 g·L-1。理論分析與試驗結果基本一致。

4 結論

本試驗通過對高鹽稀態香菇梗醬油生產工藝的研究,改進了工藝流程,解決醬油生產中存在的發酵周期長、成本高等問題。提高生產效率,為提升傳統調味品的感官和種類奠定理論基礎。本試驗結果表明,當米曲霉和黑曲霉的質量比為4,鹽水濃度為20%,鹽水與大曲的質量比為2.2,發酵時間為12 d時,醬油產品中氨基酸態氮的含量最高。