“自動繪畫”是天上掉餡餅嗎

林鳳生

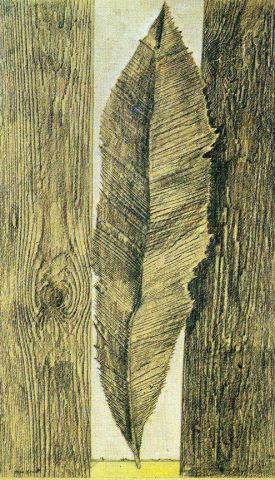

葉子的習性

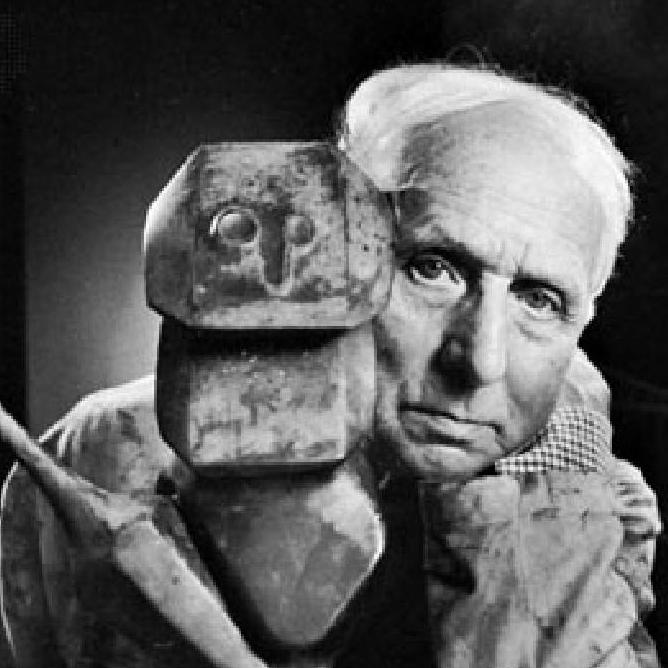

恩斯特

第二次雨后的歐洲

“自動繪畫”,就是畫家創作時并無事先的構思和計劃,全憑即興發揮。

德國畫家恩斯特是這種畫法的創始人。他回憶說,自己是在某客店里想到了這樣的畫法:“房間地板經過千百次擦洗,上面的紋路一清二楚,我的目光被牢牢吸引,并感到驚奇。我開始思考其中的象征意義。為了發揮思考和幻想能力,我隨便找了幾個地方,鋪上畫紙,用石墨摩擦,因而從地板上得到了好幾張畫。”《葉子的習性》就是恩斯特利用木板紋理摩擦畫成的一片大樹葉,葉面上脈絡清晰,渾然天成。

恩斯特在德國波恩大學學習哲學、精神病學和藝術史,由此進入了精神病患者的藝術世界。他于1922年移居巴黎,開始從事繪畫創作。在第二次世界大戰爆發后,一個德國人住在巴黎引起的麻煩可想而知。為了躲避戰爭,他歷盡艱辛來到了美國。相貌堂堂的他居然絕處逢生(“顏值”在哪里都管用),先后與美國著名藝術收藏家古根海姆女士和超現實主義美女畫家唐寧結婚。“二戰”后,恩斯特與唐寧一起回到歐洲。

《第二次雨后的歐洲》是恩斯特在“二戰”期間完成的作品,在這幅畫里他表達了自己對戰爭的理解、恐懼以及對不堪回首的往事的一個了結。蔚藍色的天空和飄蕩的白云意味著雨過天晴,苦難終將過去,一切將重新開始。在這幅畫里,恩斯特使用了一種移印技法,即把油畫顏料加水稀釋,一塊塊地涂在畫布上,覆上許多紙條后,用力不均地按壓;一段時間后再揭去紙條,畫布上便留下了一些奇妙的色塊。恩斯特還有意識地在這些色塊上印上鏤花板畫上的圖案,請注意,畫面中心的巖石上隱約凸現的兩尊神像就是用這種方法繪制的。

恩斯特發明和嘗試過多種繪畫技法,他的作品構思奇妙、引人入勝,他被譽為“超現實主義畫派中的達·芬奇”。

在恩斯特之后,由超現實主義大師馬松和米羅創造出來的“純自動創作”,更是將這種畫法發揮到了極致。馬松發明的是一種妙手偶得的沙畫技法。他在紙上先噴上膠水,然后撒上沙子,在沙子形成的圖案上,再畫上富于表現力的色彩和線條。馬松說:“我開始作畫的時候,腦子里既沒有圖像也沒有計劃,只是隨著一股沖動很快地描繪,甚至像刷墻一樣完成作品……漸漸地,在我畫出來的符號里,我看到了人像和物體。”馬松的鄰居、西班牙畫家米羅的創作更為隨意,完全是即興發揮、一氣呵成!他從1925年起研究出了“夢一樣的繪畫”,并且在巴黎的皮埃爾畫廊展出,獲得了巨大的成功。在他的作品里,真實的元素幾乎全部看不見了,取而代之的是暢想的世界,而且意義豐富。他說:“超現實主義解放了無意識,突出了個人的欲望,賦予藝術一些隱藏的力量。幻想代替了外在的形式,這樣,我作畫時就像是在絕對的自由中夢想一般。”布雷東也稱贊米羅的畫是“真正的超現實主義”。

為什么這樣不經意的創作,能夠畫出有影響的傳世佳作呢?

事實上,“即興創作”并不是信手涂鴉,只有功底深厚的藝術家經過長期的積累,才能練就“神來之筆”。同時還與彼時彼地的環境、藝術家當時的精氣神有關。當各種內外因素達到和諧,天人合一的藝術品才能夠瓜熟蒂落!

我們在藝術史上不難見到類似的事例:王羲之書《蘭亭序》、貝多芬彈《月光奏鳴曲》、王勃撰《滕王閣序》、波洛克畫“滴畫”……都是通過即興創作取得的碩果,故云:“創意本天成,妙手偶得之。”

近年來,許多神經科學家對即興創作做了研究,取得了一定的成果。

美國約翰·霍普金斯大學神經科學家利姆對即興創作行為的心理過程做了研究。他選擇爵士樂演奏家作為研究對象,因為爵士樂在演奏的時候常常有一些“即興”的片段,可以自由發揮。利姆使用功能性磁共振成像對演奏家的大腦進行檢測后發現,當他進入“即興演奏”階段的時候,大腦的活動有了明顯的變化:大腦內側前額葉皮層上的神經回路會出現一波劇烈的活動,該部分是大腦前部與自我表現緊密相關的一個區域(利姆叫它“自傳中心”),說明大腦正在搜尋能夠反映其個人風格的那些音符。而原來比較活躍的、大腦背外側前額葉皮層(DLPFC)上的神經回路受到了明顯的抑制,這是大腦的一個神經約束系統。由此可知,當DLPFC也就是神經約束系統受到抑制、放松了原來的心理約束時,大腦的諸多區域(包括運動前區皮層和額下回)就會變得格外放肆和活躍,此時一些奇奇怪怪的音符便會自然而然地流淌出來,甚至演奏家本人也不知道自己演奏的是什么!

那么,有什么辦法能夠讓藝術家大腦的DLPFC消停下來呢?這可是喚起人的創造力的捷徑啊!現在的研究認為:

即興創作并不是天上掉餡餅。藝術家要經過若干年的勤學苦練之后,銜接過程才會開始自然而然地發生——寫作者不需要去想詞匯,樂師不必留意手指動作,等等。除此之外,藝術家還要相當投入,用現在的話說,就是要“進入角色”。

酒精、藥物以及某些疾病都會對大腦的DLPFC區域產生破壞,而DLPFC正是抑制人的想象力的地方。所以一旦它受到破壞,許多經過處理的原始感知就會突然釋放出來,形成意識流。

做夢也是創造力的重要來源,因為清醒時高度興奮的前額葉皮層一旦自我抑制,就會有許多千奇百怪的念頭冒出來。