穩心顆粒治療心房顫動臨床研究的系統評價*

李 敏,邱瑞瑾,孫 楊,張曉雨,鄭 蕊,胡嘉元,李承羽,陳詩琪,蔣 寅,楊欣宇,石兆峰,韓松潔,何天麥,黃 涯,商洪才**

(1.北京中醫藥大學東直門醫院 北京 100700;2.教育部中醫內科學重點實驗室 北京 100700)

心房顫動,簡稱房顫,是心房發生快而不規則的沖動,引起心房內各部分肌纖維不協調的亂顫,心房喪失有效的機械性收縮。房顫可増加中風和死亡風險,其發病率隨年齡的增加而増加。2010年,房顫男性和女性分別為2090萬和1260萬,在發展中國家具有更高的發病率[1]。到2030年,歐洲聯盟估計有1400-1700萬房顫患者,每年將新增12-21.5萬新病人[2]。我國房顫的總體患病率為0.65%,男性患病率高于女性[3]。目前,西藥治療房顫取得明顯療效,但因難以避免的心律失常的毒副作用,有其局限性。而中醫藥干預房顫患者顯示出其獨特的治療優勢。

房顫屬中醫“心悸”“怔忡”范疇,以心中急劇跳動,驚慌不安,甚則不能自主為主要臨床表現的一種病證。其病位在心,多為虛實夾雜之證。張仲景在《傷寒論·辨太陽病脈證并治》里說:“傷寒,脈結代,心動悸,炙甘草湯主之。”中成藥穩心顆粒以“炙甘草湯”立意,是治療房顫的常用中成藥,由黨參、黃精、三七、琥珀、甘松五味中藥配伍而成,主治氣陰兩虛,心脈瘀阻所致心悸不寧,胸悶胸痛等癥。方中黨參甘平入脾,益氣強心、安神定悸;黃精養心潤肺、益氣生血;三七活血化瘀、止血定痛;琥珀活血化瘀兼平肝安神,甘松開郁散滯,疏肝理脾,使諸藥補而不滯。諸藥合用,共奏益氣養陰,活血化瘀之功。穩心顆粒治療房顫臨床研究較多,但目前仍缺乏對穩心顆粒干預房顫療效及安全性的全面整理和系統評價。因此,本研究的目的是對穩心顆粒治療房顫的有效性及安全性進行全面系統的評價。

1 資料與方法

1.1 納入標準

1.1.1 研究類型

納入隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),對發表語言、發表時間不限定。

1.1.2 研究對象

經過24小時動態心電圖檢查,符合國內外公認的房顫診斷標準的患者。

1.1.3 干預措施

在西醫常規治療的基礎上,治療組采用穩心顆粒,對照組采用空白對照或安慰劑治療,或治療組采用穩心顆粒加西藥,對照組采用單獨西藥治療。西醫常規治療包括抗血小板類、β受體阻滯劑、腎素血管緊張素醛固酮抑制劑、調節血脂血壓等藥物,合并其它疾病者給予對癥治療藥物。

1.1.4 結局指標

主要結局指標:①平均心室率;②房顫發作次數;③房顫持續時間;④竇律轉復時間;⑤竇律轉復率;⑥房顫復發率。次要結局指標:①心功能指標,如左室射血分數(LVEF)、左心室舒張末內徑(LVEDD)、左心房內徑(LAd);②心電圖指標:P波最大時限(Pmax)、P波離散度(Pd);③不良反應發生情況。

1.2 排除標準

①通過電子與手工檢索均無法獲得全文的文獻;②重復發表的文獻;③數據異常的文獻。④療程不明確的文獻;⑤治療前基線水平不清楚的文獻;⑥療程低于4周的文獻。

1.3 文獻檢索策略

電子檢索PubMed、Web of Science、Cochrane Library等外文數據庫及中國知識基礎設施工程(CNKI)、萬方數據知識服務平臺(Wan Fang Data)、維普期刊資源整合服務平臺(VIP)、中國生物醫學文獻服務系統(SinoMed)等中文數據庫,時間截至2018年10月1日。此外追溯納入研究的參考文獻,以補充獲取相關文獻。中文檢索詞包括穩心、心房顫動、房顫、心房纖顫等,英文檢索詞包括wenxin,atrial fibrillation,AF等。

1.4 資料提取

兩名評價員獨立提取和評價資料,按照事先設計的表格提取納入文獻的資料,包括一般資料(文獻名稱、研究對象的年齡、樣本量等),干預措施(試驗組及對照組的給藥種類、給藥劑量、給藥頻率、療程等)及結局指標等。如遇意見不一致時通過協商解決。

1.5 納入研究的偏倚風險評價

按照Cochrane手冊評價隨機對照試驗質量的6條評價標準,包括隨機序列的產生、隨機化隱藏、盲法、結局資料的完整性、選擇性報告及其他偏倚。

1.6 統計分析

采用Rev Man 5.3軟件進行Meta分析[4]。計數資料采用風險比(RR)為效應值,計量資料采用均數差(MD)為效應指標,各效應量均給出其點估計值和95%的可信區間(95%CI)。根據藥物劑量進行亞組分析。采用χ2檢驗分析統計學異質性。當I2<50%時,認為研究間不存在統計學異質性,采用固定效應模型進行分析;當I2>50%時,認為研究間存在統計學異質性,采用隨機效應模型進行分析,并分析異質性產生的原因。運用Stata 14軟件,通過Begg檢驗,對潛在的發表偏倚進行分析,若P>0.05,說明不存在發表偏倚,若P<0.05,提示存在發表偏倚[5]。進行敏感性分析時,將質量低的、權重特別大的、結果與其它研究不同的研究排除后,再計算合并統計量,與排除前的合并統計量進行比較,如果兩者結果相同,則Meta分析結果穩定,相反則結果不穩定。

2 結果

2.1 研究的一般情況

2.1.1 文獻資料

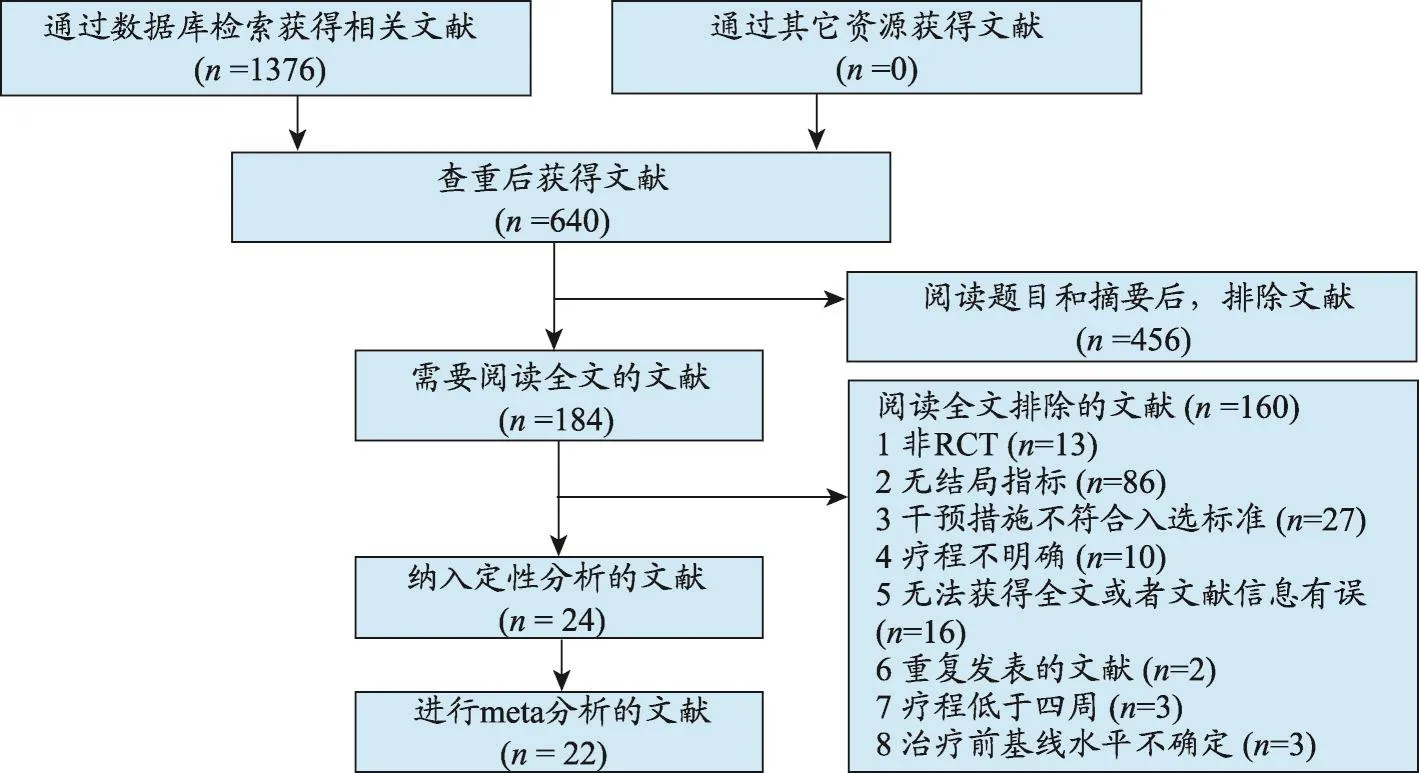

共篩選出1376篇文獻,查重后排除736篇文獻,剩余640篇文獻。經過閱讀標題與摘要后,初篩排除456篇。經仔細閱讀全文,進一步排除不符合標準的160篇文獻,最終納入24項研究[6-29],其中22項研究可進行meta分析[6-16,18-26,28,29](圖1)。

2.1.2 一般特征及質量評價

圖1 文獻篩選流程圖

表1 納入研究的基本特征

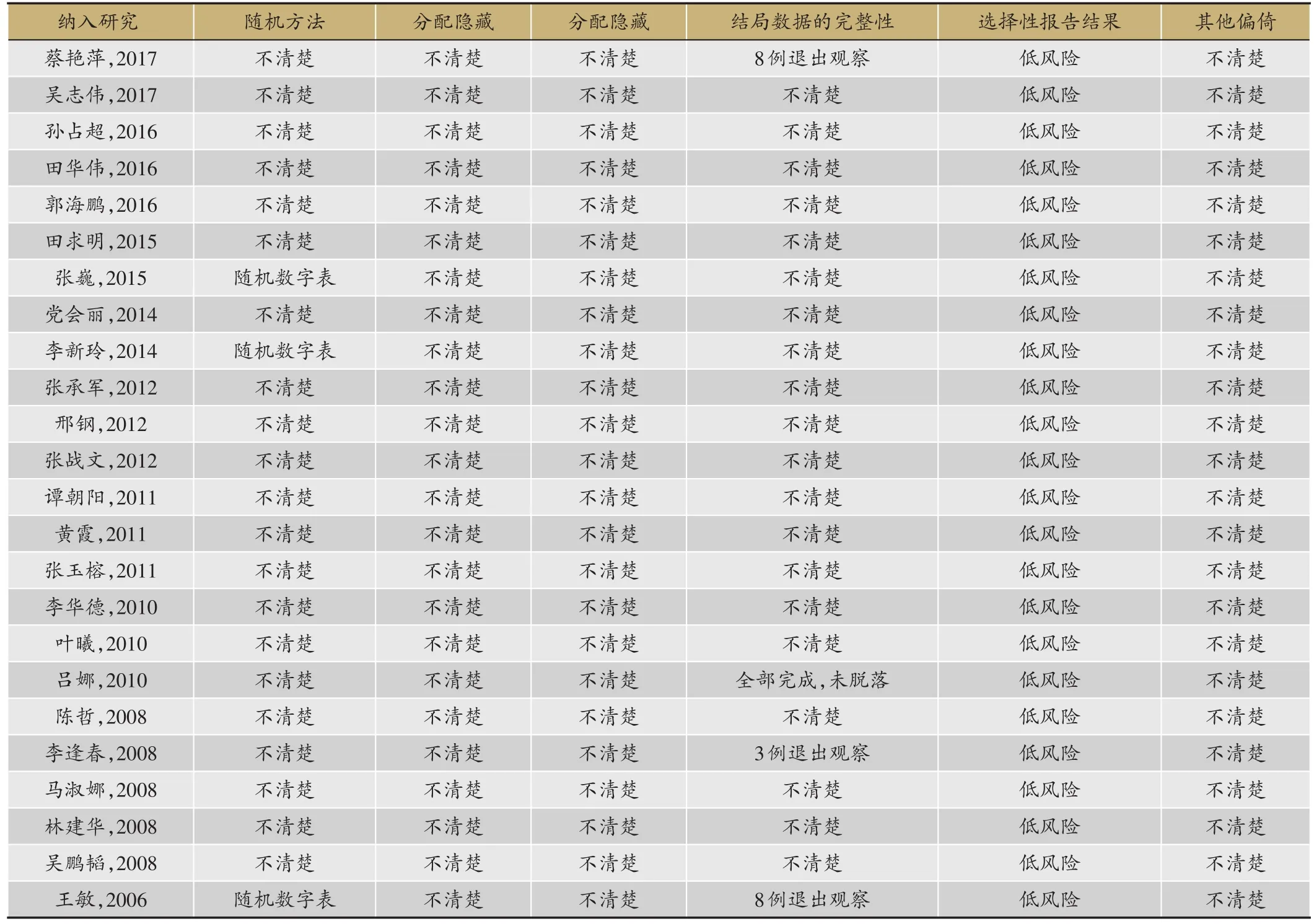

納入的24項研究均為隨機對照試驗,試驗地點均在中國。一共有2246名患者,其中治療組1120人,對照組1126人。3項研究[12,14,29]使用了隨機數字表,其余文獻未詳細描述隨機、分配隱藏和盲法。10項研究[6,12,14,16,17,19,21,24,27,29]描述了藥物的不良反應發生情況(表1,2)。

表2 納入研究的偏倚風險評估

2.1.3 干預措施

13項研究為穩心顆粒加胺碘酮治療與胺碘酮治療比較[10-11,13-16,19-21,23,25,26,29]。1項研究為穩心顆粒聯合胺碘酮和培哚普利與胺碘酮和培哚普利比較[6]。其中,9項研究[6,10-11,13,16,21,25,26,29]中治療組和對照組胺碘酮用量是:第1周為0.2 g·次-1,3次·天-1,第2周后改為0.2 g·次-1,2次·天-1,自第3周起以0.2 g的維持量服用,1次·天-1。1項研究[15]中治療組和對照組胺碘酮用量是:0.2 g·次-1,3次·天-1,連用2-4周。顯效和有效者0.2 g·次-1,1次·天-1;無效者0.2 g·次-1,2次·天-1。3項研究[14,20,23]中對照組的胺碘酮用量是:前5天,0.2 g·次-1,3次·天-1,再5天,0.2 g·次-1,2次·天-1,最后以0.2 g·次-1,1次·天-1長期維持。其中,治療組用量分別為:前5天,0.2 g·次-1,3次·天-1,再5天,減量0.2 g·次-1,2次·天-1,最后以0.2 g·次-1,1次/天長期維持[20];0.1 g·次-1,1次·天-1[14];前5天,0.2 g·次-1,3次·天-1,5天后,減量0.2 g·次-1, 2次·天-1,再5天,減量0.1 g·次-1,2次·天-1,1個月后以0.1 g·次-1,1次·天-1長期維持[23]。1項研究[19]中治療組和對照組胺碘酮用量是:0.2 g·次-1,1次·天-1,連服1年。2項研究[8,12]穩心顆粒加普羅帕酮治療與普羅帕酮治療比較,普羅帕酮用量為0.1 g·次-1,3次·天-1。2項研究[22,27]是穩心顆粒與空白對照對比,1項研究[7]是穩心顆粒與安慰劑比較。2項研究[18,24]穩心顆粒加倍他樂克與倍他樂克比較,倍他樂克用量為6.25-50 mg·次-1(12.5-50 mg·次-1),2次·天-1。2項研究[17,28]穩心顆粒加比索洛爾與比索洛爾比較,比索洛爾用量為2.5-5 mg·次-1(2.5-10 mg·次-1),1次·天-1。1項研究[9]穩心顆粒加富馬酸伊布利特注射液治療與富馬酸伊布利特注射液治療比較,其用量為1 mg·次-1,2次·天-1。穩心顆粒為山東步長制藥股份有限公司提供,用量為1袋·次-1,3次·天-1。

2.1.4 納入研究的結果測量指標

圖2 穩心顆粒對快速心室率控制效果的meta分析

圖3 穩心顆粒對快速心室率控制效果的meta分析(敏感性分析后)

主要結局指標包括治療后平均心室率、房顫發作次數、房顫持續時間、竇律轉復時間、竇律轉復率、房顫復發率。其中,房顫發作次數、房顫持續時間采用定性分析,平均心室率和竇律轉復時間采用連續性變量分析,竇律轉復率和房顫復發率采用二分類變量分析,次要結局指標主要包括LVEF、LVEDD、LAVmax、Pmax、Pd,都是采用連續性變量分析。

2.2 結果分析

2.2.1 主要結局指標

2.2.1.1 平均心室率

10篇文獻[6,7,9,10,11,13,16,18,21,24]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的心室率變化。其中,治療組433人,對照組437人。1篇文獻[7]為穩心顆粒與安慰劑比較,其余9篇文獻[6,9-11,13,16,18,21,24]是穩心顆粒聯合西藥和單用西藥比較。通過對10篇文獻進行meta分析,發現穩心顆粒單用或者聯合西藥在控制快速心室率效果優于安慰劑或單用西藥治療(MD=-7.14,95%CI:-8.42--5.87,I2=83%,P<0.01)(圖2)。由于較高的異質性,我們通過敏感性分析,去掉2篇長療程文獻后[6,18],發現穩心顆粒的治療效果仍優于對照組(MD=-6.11,95%CI:-6.76-5.47,I2=0%,P< 0.01)(圖3)。

2.2.1.2 房顫發作次數及房顫持續時間

2篇文獻[17,27]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的每周發作次數。與對照組相比,穩心顆粒治療組能明顯降低房顫患者的發作次數(1.58±0.26 vs 2.67±0.35、7.3± 3.41 vs 10.2±3.2),結果具有統計學差異(P<0.05)。1篇文獻[27]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的每周發作時間。結果表明,穩心顆粒治療組房顫持續時間與治療前和對照組治療后比較均顯著減少(2.0±1.5 vs 7.3±3.41、2.0±1.5 vs 3.5±3.0),差異有統計學意義(P<0.05)。

2.2.1.3 竇律轉復時間及竇律轉復率

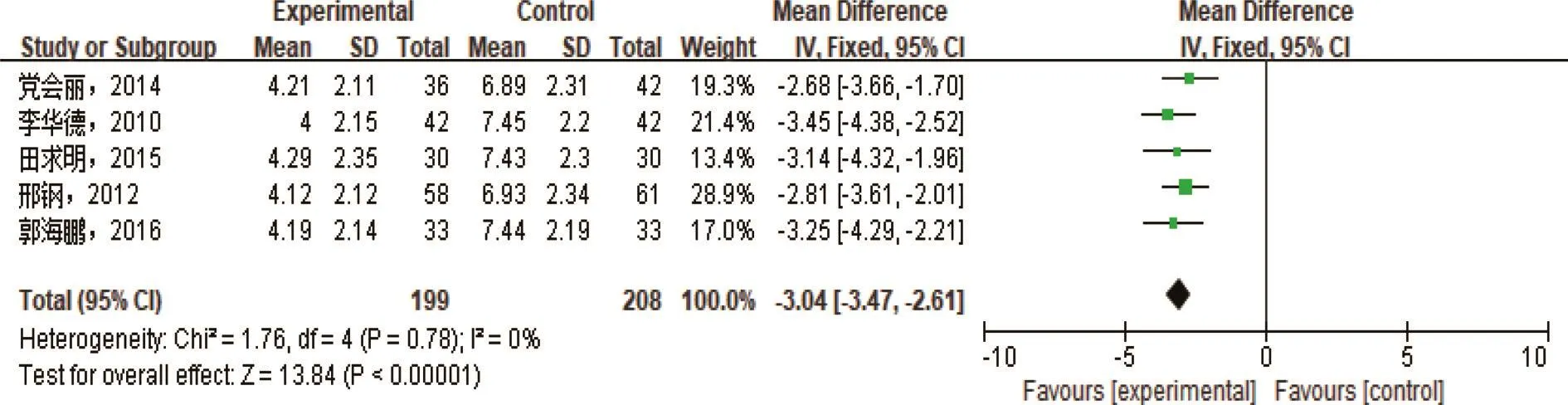

5篇文獻[10,11,13,16,21]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的竇律轉復時間,涉及到407人,均為穩心顆粒聯合胺碘酮治療與單用胺碘酮比較。運用固定效應模型進行meta分析,發現穩心顆粒聯合胺碘酮治療在縮短竇律轉復時間方面優于單用胺碘酮治療(MD=-3.04,95%CI:-3.47--2.61,I2=0%,P< 0.01)(圖4)。6篇文獻[9,11,19,20,21,29]報告了房顫患者的竇律轉復率,治療組266人,對照組233人,其中,1項研究[9]是穩心顆粒加富馬酸伊布利特注射液治療與富馬酸伊布利特注射液治療比較,其余5項研究[11,19,20,21,29]是穩心顆粒聯合胺碘酮治療與單用胺碘酮比較。運用固定效應模型進行meta分析,發現穩心顆粒聯合西藥治療在恢復持續竇律的效果優于單用西藥治療(RR=1.19,95%CI:1.09-1.29,I2=40%,P< 0.01)(圖5)。

圖4 穩心顆粒對降低竇律轉復時間的meta分析

圖5 穩心顆粒對提高竇律轉復率的meta分析

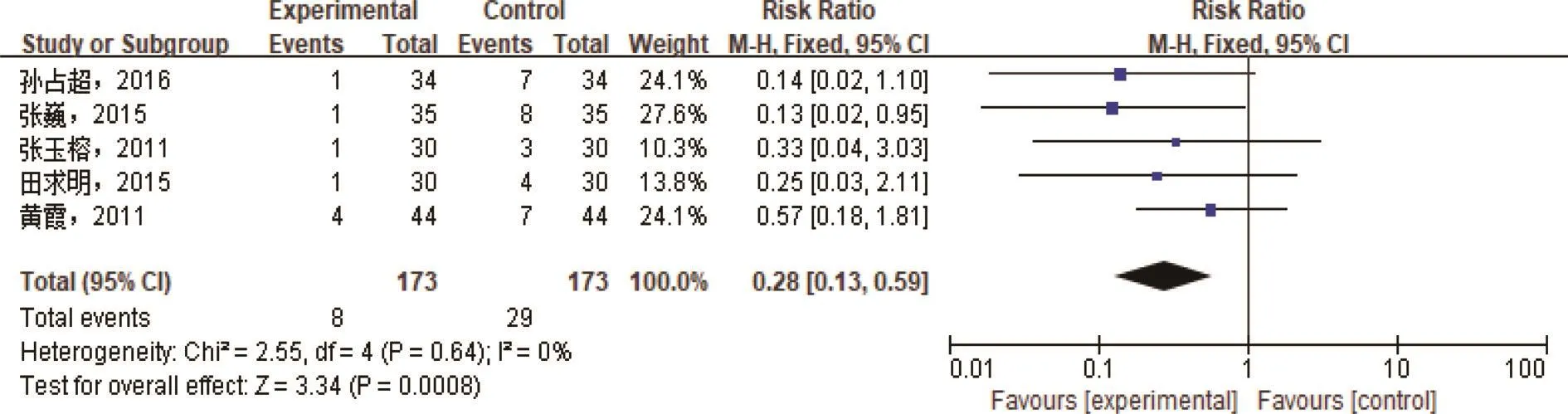

圖6 穩心顆粒對減少房顫復發率的meta分析

2.2.1.4 房顫復發率

5篇文獻[8,11,12,19,20]報告了恢復竇律后房顫患者復發率。在173位治療組中,有8位患者在隨訪期發生房顫,而在173位對照組中,有29位患者發生房顫。2項研究[8,12]是穩心顆粒加普羅帕酮與單用普羅帕酮比較,其余3項研究[11,19,20]是穩心顆粒聯合胺碘酮治療與單用胺碘酮比較。運用固定效應模型進行meta分析,發現穩心顆粒聯合西藥治療在房顫復發率的效果優于單用西藥治療(RR=0.28,95%CI:0.13-0.59,I2=0%,P<0.01)(圖6)。

2.2.2 次要結局指標

2.2.2.1 心臟結構功能指標

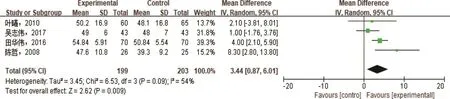

圖7 穩心顆粒對改善LVEF值的meta分析

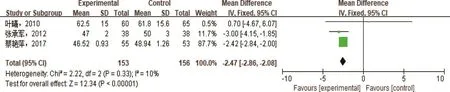

圖8 穩心顆粒對改善LVEDD值的meta分析

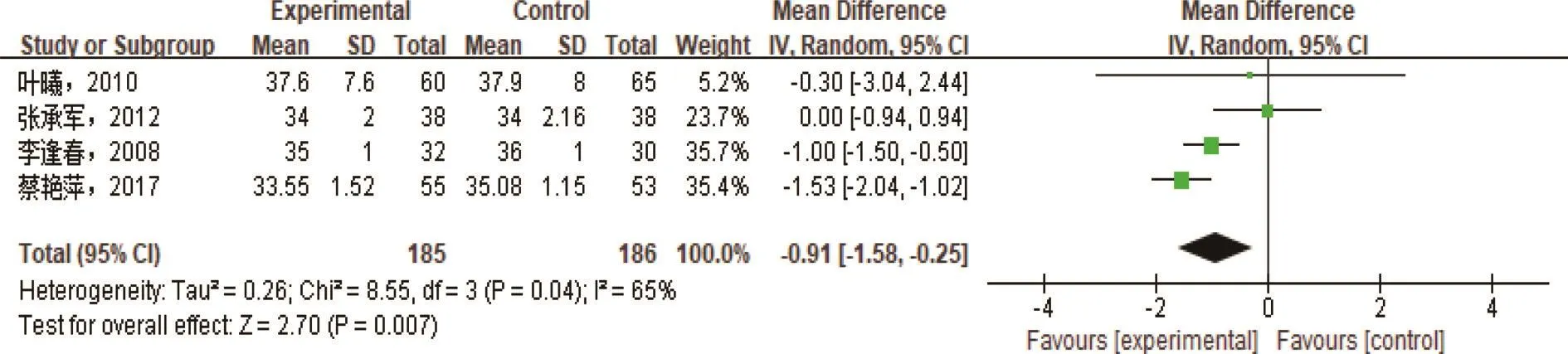

圖9 穩心顆粒對改善LAd值的meta分析

房顫時心房激動的頻率達300-600次·分-1,引起心房內各部分肌纖維不協調的亂顫,心房喪失有效的機械性收縮,改變心臟的生理結構,影響心臟的供血功能。4篇文獻[7,9,22,24]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的LVEF變化,1篇文獻[7]為穩心顆粒與安慰劑比較,1篇文獻[22]為穩心顆粒與空白對照比較,其余2篇文獻[9,24]是穩心顆粒聯合西藥和單用西藥比較。運用隨機效應模型進行meta分析,發現穩心顆粒單用或聯合西藥治療在提高LVEF效果優于安慰劑或單用西藥治療(MD=3.44,95%CI:0.87-6.01,I2=54%,P< 0.01)(圖7)。3篇文獻[6,15,22]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的LVEDD變化,1篇文獻[22]為穩心顆粒與空白對照比較,其余2篇文獻[6,15]是穩心顆粒聯合胺碘酮治療和單用胺碘酮治療比較。運用固定效應模型進行meta分析,發現穩心顆粒單用或聯合西藥治療在改善LVEDD效果優于單用西藥治療(MD=-2.47,95%CI:-2.86--2.08,I2=10%,P< 0.01)(圖8)。4篇文獻[6,15,22,25]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的LAd變化,1篇文獻[22]為穩心顆粒與空白對照比較,其余3篇文獻[6,15,25]是穩心顆粒聯合西藥治療和單用西藥治療比較。運用隨機效應模型進行meta分析,發現穩心顆粒單用或聯合西藥治療在降低LAd效果優于單用西藥治療(MD=-0.91,95%CI:-1.58--0.25,I2=65%,P< 0.01)(圖9)。

2.2.2.2 心臟電生理功能指標

Pmax和Pd是心房內存在部位依從性非均質電活動的標志,是引起房顫的重要的電生理學基礎。4篇文獻[6,14,15,23]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的Pmax變化,均為穩心顆粒聯合胺碘酮治療和單用胺碘酮治療比較。其中,2篇文獻[14,23]治療組使用小劑量胺碘酮,2篇文獻[6,15]治療組使用常規劑量胺碘酮。根據治療組胺碘酮使用劑量大小,進行亞組分析,發現穩心顆粒聯合小劑量胺碘酮在降Pmax效果優于單用胺碘酮治療(MD=-8.25,95%CI:-10.33--6.17,I2=0%,P<0.01)。而穩心顆粒聯合常規劑量胺碘酮的療效優于單用胺碘酮治療,也優于穩心顆粒聯合小劑量胺碘酮治療(MD=-13.10,95%CI:-13.65--12.55,I2=0%,P<0.01)(圖10)。6篇文獻[6,14,15,23,26,28]報告了穩心顆粒治療前后房顫患者的Pd變化,均為穩心顆粒聯合西藥治療和單用西藥治療比較。運用固定效應模型進行meta分析,發現穩心顆粒單用或聯合西藥治療在改善Pd效果優于單用西藥治療(MD=-4.04,95%CI:-4.15~-3.93,I2=26%,P< 0.01)(圖11)。

圖10 穩心顆粒對改善Pmax值的meta分析

圖11 穩心顆粒對改善Pd值的meta分析

表3 納入研究的不良反應

2.3 不良反應發生情況

10項研究[6,12,14,16,17,19,21,24,27,29]描述了藥物的不良反應,其中,在治療組508人中有45例發生不良反應,在對照組504人中,有84例發生不良反應。治療組和對照組的藥物不良反應發生率分別是8.86%和16.67%(表3)。藥物主要不良反應包括甲狀腺功能紊亂,胃腸道不適,心率過緩,QT間期延長等,通過暫時停藥及對癥處理,治療組和對照組的藥物不良反應均有所緩解,未明顯影響試驗進程。

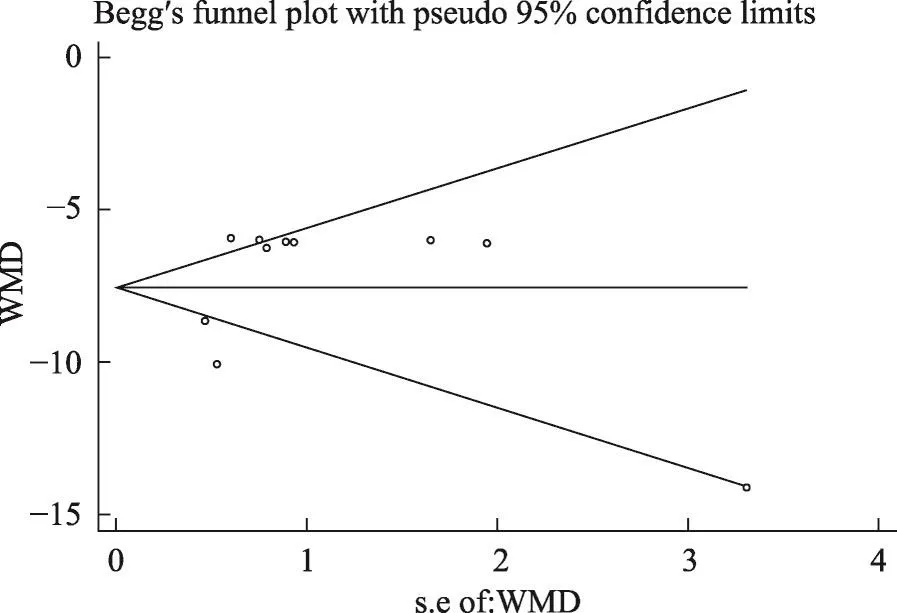

2.4 發表偏倚分析

運用Stata 14軟件,對meta中超過10篇的文獻進行發表偏倚分析。通過Begg檢驗,發現穩心顆粒在控制房顫患者快速心室率方面沒有發表偏倚,P=0.371(圖12)。

3 討論

心房的無序顫動使心臟泵血功能惡化或喪失,加上房室結對快速心房激動的遞減傳導,引起心室極不規則的變化。心室率紊亂、心臟功能受損及心房附壁血栓形成,成為房顫病人主要生理病理特點。因此,恢復竇性心律,控制快速心室率,改善心臟功能,防止血栓形成是房顫病人的主要治療原則。綜上所述,穩心顆粒在控制快速心室率,降低房顫發作次數和持續時間,縮短竇律轉復時間,增加竇律轉復率,減少房顫復發率,改善心臟結構功能(LVEF、LVEDD、LAd)和電生理功能(Pmax、Pd)等方面有良好的治療作用,對房顫病人具有良好的臨床療效,且未見明顯不良反應。

3.1 有效性

心房重構是房顫發生和維持的基礎,其主要包括電重構、結構重構兩個方面。心房結構重構是指心房肌受到損傷時發生的電、結構和功能的適應變化,表現為心房增大、心肌肥厚、心肌纖維化和縫隙連接蛋白分布和表達異常等組織結構改變[30]。心房電重構指心肌細胞離子通道表達、功能異常,形成多子波折返,促進房顫的誘發和維持,涉及到心肌鈉通道、鉀通道、鈣離子等通道[31]。房顫是各種心臟病引起心房重構的共同終末結局。此外,房顫本身也可引起重構,增加了心臟發生及維持房顫的易感性[32]。

穩心顆粒對心臟的結構重構和電重構皆有調控作用。在腹主動脈縮窄法構建心肌肥厚大鼠模型中,心肌肥厚大鼠可見心肌細胞肥大、排列紊亂,QT離散度增加,且其左室心肌組織縫隙連接蛋白43(Cx43)mRNA表達減少。穩心顆粒可改善壓力超負荷大鼠的心肌肥厚,減少其QT離散度并改善心肌Cx43的重構,降低致命性心律失常的發生率[33]。在心肌梗死兔模型中,穩心顆粒下調與炎癥(趨化因子受體1、甲酰肽受體1),細胞凋亡(組織蛋白酶C和四十肽重復結構域5)、神經體液系統(血管緊張素轉換酶和內皮素1)相關基因,改善心臟功能及心肌病理學損傷[34]。此外,穩心顆粒通過降低白介素-6(IL-6),腫瘤壞死因子-α(TNF-α)和高敏C-反應蛋白(hs-CRP)水平來抑制炎癥反應[35],通過調控血清中一氧化氮(NO)、超氧化物歧化酶(SOD)和丙二醛(MDA)平衡,減少氧自由基對心肌細胞的損害[36]。此外,在心肌缺血再灌注大鼠中,與模型組相比,穩心顆粒對QRS時限、PR間期有穩定作用,能降低抬高的ST段并顯著增加線粒體膜Na+-K+-ATP酶、Ca2+-Mg2+-ATP酶的活性[37]。在犬離體冠狀動脈灌注系統中,穩心顆粒可心房選擇性的抑制鈉通道,有效抑制房顫的產生[38,39]。以上關于穩心顆粒治療房顫的藥理機制也進一步為穩心顆粒良好的臨床療效提供依據。

圖12 穩心顆粒對快速心室率控制效果的發表性偏倚分析

3.2 安全性

對于藥物不良反應,穩心顆粒加西藥治療主要表現為胃腸道不適,而單獨西藥治療主要以產生過緩心率為主。胃腸道不適可能由于穩心顆粒所含藥物對胃腸道有輕微的刺激作用,且穩心顆粒的藥品說明書明確提及會偶見輕度頭暈、惡心。西藥如胺碘酮也明確說明會產生便秘,少數人有惡心、嘔吐不適等癥狀。所以,穩心顆粒加西藥治療偶見胃腸道不適,一般不影響用藥。心動過緩是大多數抗心律失常藥物的不良反應,但單獨西藥治療比穩心顆粒聯合西藥治療產生更多的心動過緩,結果令人質疑。穩心顆粒是一種抗心律失常中成藥,可以降低快速心室率。除了1項研究[14]治療組使用小劑量胺碘酮外,大多數研究其治療組和對照組服用西藥的劑量、頻次是相同的。所以,穩心顆粒聯合西藥治療產生心動過緩的幾率應該大于單獨西藥治療,而目前出現逆反的結果,原因似乎有以下幾點:①有些患者因嚴重心動過緩退出試驗,此類數據沒有計算到文章里;②中藥和西藥結合可能具有“增效減毒”的效應,穩心顆粒能減輕抗心律失常藥物的不良反應。

3.3 本研究的局限性

房顫根據持續時間分為陣發性房顫、持續性房顫和永久性房顫。針對不同時間段的房顫,中醫藥治療靶點和評價指標具有偏倚。藥物干預后,在控制紊亂心室率、改善心功能、預防血栓的同時,陣發性房顫多注重評估房顫的發作次數及每次的發作時間,持續性房顫偏向于竇性心律的轉復時間和轉復程度,而永久性房顫則以減少患者胸悶、心悸、氣短等癥狀,提高患者生存質量,降低臨床心血管事件為目標。而對穩心顆粒干預房顫的臨床試驗,大多數文獻只報告了穩心顆粒對快速心室率的控制、心功能指標的改善,而對不同時間段房顫特有結局指標未進行詳細報告。如對陣發性房顫患者,房顫的發作次數及每次的發作時間均鮮有報道。且收集到的患者只說明是房顫患者,并未明確房顫處于哪一個時間段,導致中醫藥干預房顫臨床療效評價指標的不精確性。此外,穩心顆粒由黨參、黃精、三七、琥珀、甘松五味中藥配伍而成,主治氣陰兩虛,心脈瘀阻所致心悸不寧,胸悶胸痛等癥。而本次研究所納入的文獻,只闡述房顫患者所得疾病,未對房顫患者所處證型進行詳細描述,而穩心顆粒對房顫氣陰兩虛型患者是否具有更優療效,有待于進一步探索。部分研究未采用正確的隨機分配和隱藏方法,可能造成選擇性偏倚。由于納入文獻均為中文文獻,無法明確地域是否對結局指標有所影響。此外,研究中穩心顆粒治療房顫時間均不超過一年,缺乏對心血管事件,尤其是血栓事件發生的報告。

穩心顆粒聯合西藥治療與單獨西藥治療相比,可更好的控制快速心室率,降低房顫發作次數和持續時間,縮短竇律轉復時間,增加竇律轉復率,減少房顫復發率,改善心臟結構功能和電生理功能紊亂,且未見明顯不良反應。但由于納入文獻質量普遍較低,證據強度不足,因此,上述結論仍需要通過更為合理、更為合格的多中心、大樣本、隨機雙盲、長療程的臨床試驗進行驗證。