鮮食大豆種質資源農藝性狀遺傳多樣性分析

陳宏偉 朱珍珍 李莉 劉良軍 劉昌燕 萬正煌 沙愛華

摘 要 以來自全國各地及日本的67份鮮食大豆種質資源為材料,利用主成分分析和聚類分析的方法,對9個農藝性狀進行分析評價。結果表明,參試資源的農藝性狀具有豐富的遺傳多樣性;變異系數最高的是有效分枝數(44%),其次是主莖節數(30%)。采用SPSS 19.0軟件對參試資源9個農藝性狀的主成分分析結果表明,前4個主成分因子累計貢獻率達78.124%。Ward法聚類將參試的67份鮮食大豆資源劃分為4大類群,其中第1類群屬于大粒、高產種質,具有很高的增產潛力,為湖北省雜交育種親本選擇提供了原材料。

關鍵詞 鮮食大豆;種質資源;遺傳多樣性

中圖分類號:S565.1 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.29.089

鮮食大豆又稱菜用大豆、毛豆,是鼓粒末期(R6~R7)豆粒飽滿到開始轉色時收獲的未成熟大豆。它富含蛋白質和維生素B1、B2,并含有鈣、鐵、磷等多種礦物質元素,食味鮮美,營養豐富,甜香柔糯,深受城鄉居民喜愛,在我國南方栽培普遍,是重要的蔬菜品種[1]。隨著高效農業的不斷發展和種植業結構的深入調整,鮮食大豆種植面積不斷擴大,目前我國已成為世界最大的鮮食大豆生產國和出口國[2]。

分析鮮食大豆遺傳多樣性,不僅有利于挖掘優異種質資源,而且對鮮食大豆的生產和育種具有重要指導意義。國內外專家已對多種作物種質資源開展了遺傳多樣性分析,如Gemechu等[3]利用12個農藝性狀對148份埃塞俄比亞豌豆地方品種進行多樣性分析,發現這些地方品種資源具有豐富的遺傳多樣性。

主成分分析和聚類分析是遺傳育種和種質資源遺傳多樣性研究中普遍采用的方法,已在小麥、大豆、蠶豆等多種作物種質資源中得到廣泛應用[4-7]。本研究利用來自全國各地及國外的67份鮮食大豆種質資源的9個農藝性狀進行分析,評估種質資源的遺傳多樣性,為湖北省鮮食大豆種質資源的深入研究和合理配置育種親本提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

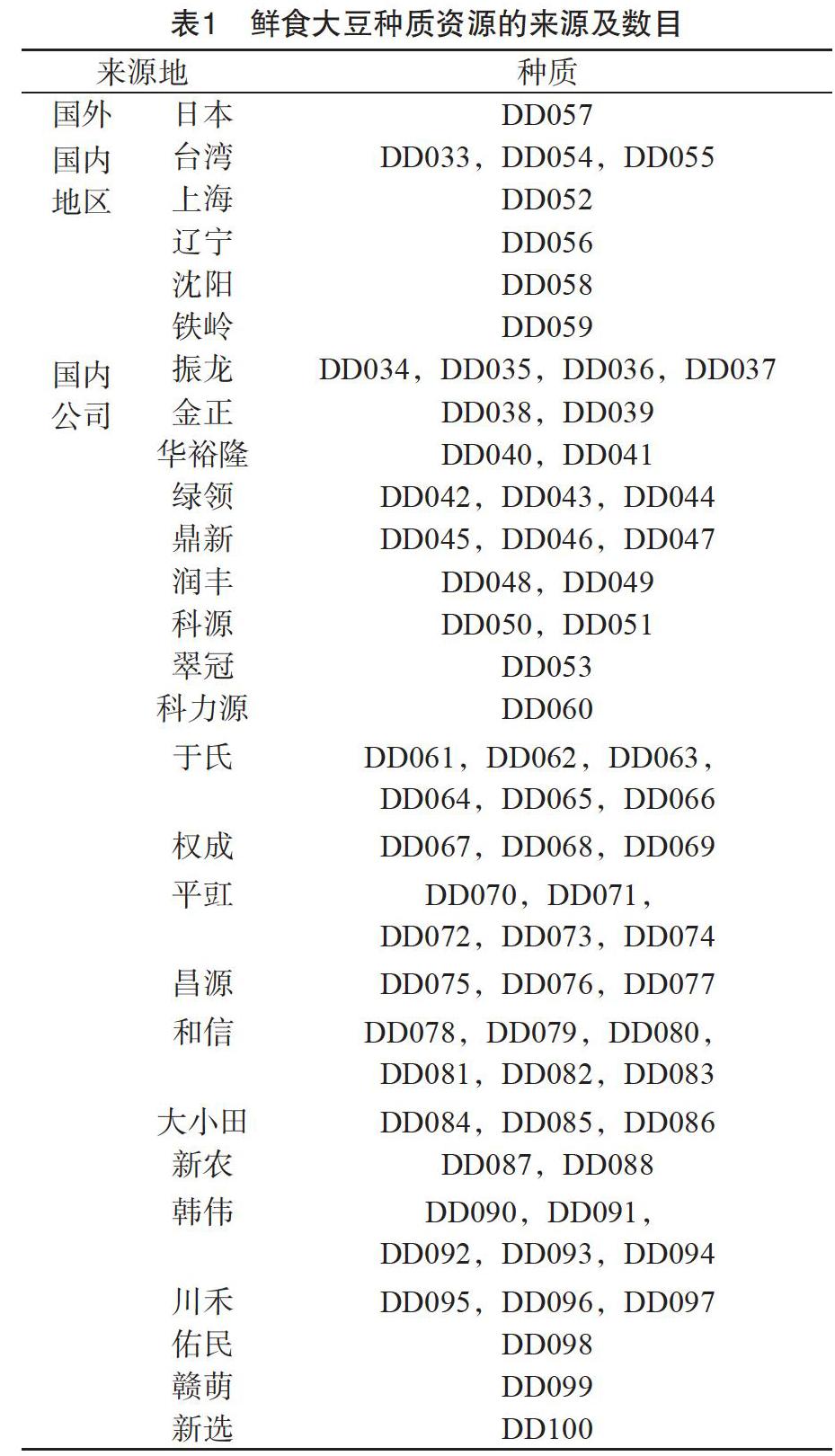

參試鮮食大豆種質資源67份,從各地引進,具體見表1。

1.2 試驗設計與性狀調查

參試資源于2019年4月播種于湖北省農業科學院南湖試驗基地內,每份種子資源播種2行,行長4 m,行距

50 cm,株距10 cm,點播。試驗地為水澆地,黏土,肥力中等,適時進行田間管理。2019年5—7月進行田間數據采集與整理。

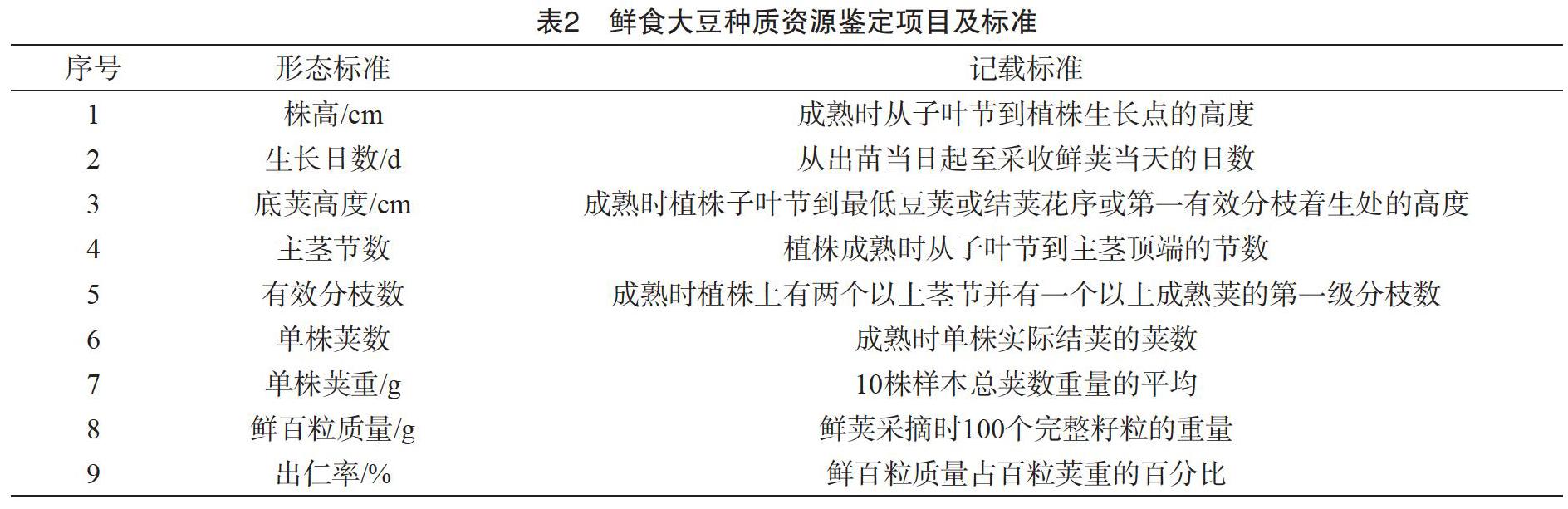

田間性狀調查參照《大豆種質資源描述規范和數據標準》進行[8]。待植株生長至成熟期時調查株高、生長日數、底莢高度、主莖節數、有效分枝數、單株莢數、單株莢重、鮮百粒質量、出仁率,各鑒定項目標準見表2。

1.3 數據處理及統計分析

采用Microsoft Excel 2016計算標準差、平均數和變異系數;采用SPSS 19.0軟件對產量性狀數據進行相關性和主成分分析;采用SPSS 19.0軟件并使用Ward法進行種質資源產量性狀聚類分析[9]。

2 結果與分析

2.1 鮮食大豆種質資源農藝性狀的變異分析

由表3可知,67份鮮食大豆種質資源間的9個農藝性狀均存在顯著差異,其變異系數從大至小依次為有效分枝數(44%)>主莖節數(30%)>株高(29%)>底莢高度(23%)>單株莢數(20%)>單株莢重(19%)>鮮百粒質量(12%)>生長日數(11%)>出仁率(4%),不同品種間有效分枝數差異較大,出仁率差異較小。因此,67份鮮食大豆種質資源表現出不同程度的遺傳多樣性。

2.2 鮮食大豆種質資源農藝性狀的相關性分析

67份鮮食大豆種質資源農藝性狀的相關性分析結果如表4所示。

株高與生長日數呈現極顯著(P<0.01,下同)正相關,和有效分枝數呈極顯著負相關;生長日數與有效分枝數、出仁率均呈現極顯著負相關;底莢高度與主莖節數、主莖節數與鮮百粒重和出仁率、有效分枝數與出仁率、單株莢數與單株莢重、單株莢重與鮮百粒質量均呈現極顯著正相關。

2.3 鮮食大豆種質資源農藝性狀的主成分分析

為研究鮮食大豆種質資源農藝性狀變異的主要來源,對67份鮮食大豆種質資源的9個農藝性狀進行主成分分析,并計算出相關特征值的累計貢獻率,結果如表5所示。其中,前4個主成分的總貢獻率達78.124%,對前4個主成分與相應農藝性狀的關系進行分析發現,主成分1與有效分枝數、單株莢數和出仁率的相關系數較大;主成分2與生長日數、底莢高度、主莖節數和鮮百粒質量相關系數較大;主成分3與底莢高度和出仁率相關系數較大;主成分4與株高、單株莢數和出仁率相關系數較大。綜合分析4個主成分對應的農藝性狀,結果發現,底莢高度、主莖節數、有效分枝數、單株莢數、單株莢重、鮮百粒質量、出仁率9個農藝性狀均可作為大豆品種特點鑒定與評價的重要指標。

2.4 鮮食大豆種質資源農藝性狀的聚類分析

利用SPSS 19.0軟件對67份參試鮮食大豆種質資源的9個數量性狀進行聚類分析,以歐氏距離為遺傳距離,聚類方法采用Ward法。聚類分析結果見圖1,在歐式距離D2等于15時,可將67份種質資源劃分為四大類群。

第1類群包括41份種質,占供試種質資源的61.19%,包括綠領2份,科源2份,華裕隆2份,遼寧1份,和信4份,新農2份,上海1份,潤豐1份,大小田2份,日本1份,川禾3份,鼎新2份,新選1份,臺灣2份,鐵嶺1份,權成2份,昌源1份,韓偉3份,平豇3份,于氏2份,金正1份,贛萌1份,振龍1份。其主要特征是鮮百粒質量大,單株莢數多,單株莢重大,有效分枝較少,生長日數較短,增產潛力較大。

第2類群包括23份種質,占供試種質資源的34.33%,包括振龍3份,鼎新1份,綠領1份,金正1份,潤豐1份,翠冠1份,于氏4份,韓偉2份,平豇2份,和信2份,佑民1份,大小田1份,昌源2份,權成1份。其主要特征是生長日數較長,單株莢數較多,有效分枝較多,出仁率較高。

第3類群包括2份種質,占供試種質資源的2.99%;包括臺灣1份,沈陽1份。這兩份材料鮮百粒質量超過了100 g,可作為育種的特殊親本材料。

第4類群包括1份種質,占供試種質資源的1.75%。這份材料來源于科力源,鮮百粒質量較小,單株莢數少,單株莢重較低。

通過對各個類群的具體分析可以發現,來源于同一地的資源分布在不同的類群,表明聚類結果與種質地理來源并不一致。

3 討論

農藝性狀的鑒定和描述是研究農作物種質資源的基本方法和途徑[10]。通過對全國各地及日本的67份鮮食大豆種質資源9個農藝性狀遺傳多樣性分析,發現這些資源具有豐富的遺傳變異性。其中性狀變異系數最大的是有效分枝數,其次是主莖節數,然后是株高。充分利用各地鮮食大豆資源,拓寬遺傳背景,將會為湖北省鮮食大豆新品種選育奠定基礎。

對株高等9個農藝性狀進行主成分分析,其中前4個主成分的總貢獻率達78.124%,反映了9個性狀的主要信息,4個主成分包含的性狀信息具有一定的相關性。通過聚類分析,67份種質資源分為4大類群,其中第1類群鮮百粒質量大,單株莢數多,單株莢重大,有效分枝較少,生長日數較短,增產潛力較大,為湖北省雜交育種親本選擇提供了原材料。

傳統的育種方法主要是根據形態學標記進行選擇,而形態特征是遺傳和環境綜合作用的結果,易受環境的改變而改變,有很大的局限性。而隨著分子生物學的發展,分子標記技術已成為農作物遺傳改良的重要手段[11]。形態標記和分子標記結合使用,將會在農作物的遺傳改良和種質資源的利用方面發揮巨大作用。

參考文獻:

[1] 姜永平,吳春芳,陳惠.12個鮮食大豆數量性狀的主成分和遺傳距離分析[J].中國農學通報,2007(8):193-197.

[2] 王學軍,郝德榮,顧國華,等.鮮食大豆主要農藝性狀的遺傳變異、相關性和主成分分析[J].金陵科技學院學報,2008(3):61-64.

[3] Gemechu K,Mussa J,Tezera W,et al.Extent and pattern of genetic diversity for moroho-agronomictraits in Ethiopian high landpulse land races:Field pea(Pisum sativum L.)[J].Genetic Resources and Crop Evolution,

2005,52(2):539-549.

[4] 裴鑫德.多元統計分析及其應用[M].北京:北京農業大學出版社,1990.

[5] 彭芹,戴雙,郭騫歡,等.1950年以來山東省主推小麥品種的遺傳多樣性演變[J].分子植物育種,2012,10(2):228-237.

[6] 張逸鳴,李英慧,鄭桂萍,等.吉林省大豆育成品種的遺傳多樣性特點分析[J].植物遺傳資源學報,2007(4):456-463.

[7] 劉玉皎,宗緖曉.青海蠶豆種質資源形態多樣性分析[J].植物遺傳資源學報,2008(1):79-83.

[8] 邱麗娟,常汝鎮.大豆種質資源描述規范和數據標準[M].北京:中國農業出版社,2006.

[9] 李月,石桃雄,顧亮亮,等.苦蕎地方資源子實主要性狀的遺傳變異研究[J].植物遺傳資源學報,2014,15(3):504-510.

[10] 劉金,關建平,徐東旭,等.小扁豆種質資源形態標記遺傳多樣性分析[J].植物遺傳資源學報,2008(2):173-179.

[11] 宗緖曉關建平,顧竟,等.中國和國際豌豆核心種質群體結構與遺傳多樣性差異分析[J].植物遺傳資源學報,2009,10(3):347-353.

(責任編輯:劉昀)