濕陷性黃土場地擠密樁和注漿綜合加固法的應用研究

陶曉軍

(蘭州生物制品研究所有限責任公司,甘肅 蘭州 730046)

1 前言

我國建筑能耗占總能耗1/3,為進一步降低能耗、節能減排,我國建筑業已從“大拆大建”轉向“綠色建造”輔以既有建筑綜合性能提升改造階段。截止2015年,我國既有建筑面積近600億m2,大部分既有建筑都存在能耗高、使用功能不完善等問題,部分建筑存在嚴重的安全隱患甚至病害,亟需加固維修。我國西部廣大的濕陷性黃土場地,由于經濟發展水平較低,還有大量的上世紀建設的既有建筑在繼續使用。由于建設標準低,很多既有建筑采用淺基礎,地基土剩余濕陷量遠大于現行規范要求,一旦使用維護不到位地基土浸水,就會出現嚴重的病害,危及建筑安全。地基處理作為一門實用性很強的學科,它的理論與實踐正處于不斷發展和完善之中,并日益受到了工程界及學術界的重視[1-3]。灰土擠密樁作為一種濕陷性黃土地基處理方法,是西北地區最早推廣應用的一種以土治土的方法[4]。水泥漿液注漿對濕陷性黃土地區地基的加固以及建筑物糾偏加固中能起到快捷有效的作用,其常見注漿加固方式有填充注漿、滲透注漿、壓密注漿、劈裂注漿[5]。對地基的加固處理,要綜合分析場地情況、施工條件、成本等,針對不同的現場實際情況,采用不同的加固方法[6-7]。

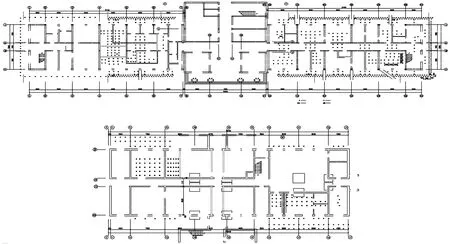

圖1 地基加固示意圖

2 工程概況

某生產大樓建于上世紀五十年代,因造型獨特、歷史文化積淀濃厚具有較高的保留價值。該樓共分為三部分,前部中間為五層框架結構、前部兩翼為四層框架結構,基礎采用鋼筋混凝土獨立基礎,基礎下為150mm厚卵石三合土(1:3:6)墊層;中部及后部均為二層混合結構,墻下基礎為條形基礎,條形基礎下為300mm厚三七灰土墊層,柱下為鋼筋混凝土獨立基礎,基底標高-6.0m。

該樓建造時間長,基礎采用淺基礎,基礎持力層為灰土卵石三合土,其下為濕陷性黃土,地基水穩性差。在長期使用過程中,該樓地基土長期浸水,室內局部曾采用化學注漿法進行加固,但本次加固時探井開剖表明,局部地基土浸水嚴重,地坪空鼓、開裂、地梁及墻體出現貫穿裂縫,室內地面下回填土塌陷嚴重,衛生間、走廊及局部開間地面與回填土脫空(最嚴重處達800mm以上)。

根據探井開挖斷面分析,在探井深度內,該場地主要由粉質粘土組成,局部夾粉砂,探井在6.5~6.7m處均有水滲出。根據該生產大樓場地工程地質探查,該場地地基土由于長期浸水,濕陷變形已趨穩定。該場地目前為Ⅰ級非自重濕陷性場地且總沉降量較大,沉降差較小,基礎底面下3~5m地基土仍具有濕陷性,地基土含水量大,反映出濕陷性下降,壓縮性上升。該場地地基土壓縮及濕陷變形下限深度在5m左右,是本次加固處理的主要土層。

3 地基加固設計施工

針對該項目場地地質現場實際,經技術經濟對比采用基礎外則水泥石灰擠密樁和基礎內側注漿法相結合的地基加固方法。擠密樁及注漿孔布置見圖1。

3.1 水泥石灰擠密樁

水泥石灰擠密樁樁徑均為0.2m,處理深度為6.0 m,均采用正三角形布樁,樁間距為0.6m,填料采用水泥:消石灰:土=1:3:6,即水泥、消石灰與土的體積配合比為1:3:6。水泥石灰擠密樁加固處理的主要地層為基礎下濕陷性土層,成孔深度6.0m。加固目的是防止加固部位土體發生橫向變形,起帷幕作用,又可防止室外水滲入。擠密樁采用先外后內、間隔跳躍方式施工。

該工程水泥石灰擠密樁成孔510個,共計3060m。

地基加固區施工采用改裝的XY-100型鉆機、XY-200型鉆機沖擊成孔,夯錘由鑄鋼制成,錘重500kg,錘尖做成400錐角,落距2.5m左右。成孔后每填入200mm填合料用夯錘夯實,每次回填料夯擊4~6次,每孔填至距孔口0.3m,以上部分用灰土封口。

3.2 注漿法

注漿采用水泥和水玻璃雙液型混合漿液。水泥采用普通硅酸鹽水泥(R32.5級),水泥漿水灰比為1:1;水玻璃模數為3.0,摻量為水泥用量的1%,并摻入膨潤土防止漿液離析沉淀,摻量為水泥用量的3%。注漿加固孔處理深度室外為6m,室內為7.0m,注漿孔間距1.0m,該工程注漿,屬滲透注漿,主要灌注地層為填土,其注漿壓力0.5~0.7MPa。

該生產大樓工程前部西翼4~7軸線和生產樓前部東翼18~24軸線基礎內側注漿成孔390個,共計2588m;對中部及后部中間通道部分及前部生產樓臺階4根門柱也采用注漿法加固,成孔273個,共計1788m。

4 地基加固效果檢測分析

4.1 檢測內容

1)水泥石灰擠密樁

做標貫試驗,開剖探井取樁身試樣及樁間土樣,進行土工試驗,對樁身壓實系數、樁間土擠密系數、樁間土的濕陷性進行評價。

2)注漿法

做標貫試驗,開剖探井實地查看注漿效果。

3)散水

取墊層土樣,進行土工試驗,對墊層壓實系數進行評價。

4)沉降觀測

在加固施工全過程中及加固施工后進行沉降觀測,結合水泥石灰擠密樁、注漿法檢測結果對該工程地基加固整體效果進行評價。

4.2 檢測結果

4.2.1 水泥石灰擠密樁

4.2.1.1 樁間土標貫試驗

對樁間土進行了標準貫入試驗,隨機設2個試驗點,標貫試驗點編號分別為BT1、BT3,分別對加固施工前后的樁間土層進行標準貫入試驗,自地面1.0m以下每米做試驗一次,地基土標準貫入(N)試驗成果見表1。

表1 加固施工前、后地基土標準貫入(N)試驗成果統計

該項目地基土層加固施工前后標準貫入試驗結果表明:加固施工前,該場地地基土層較松散,且局部含水量高,標貫錘擊數一般不大于6擊/30cm,加固施工后,該場地地基土層標貫錘擊數一般大于12擊/30cm,說明該場地地基承載力和壓縮模量得到了顯著提高,達到了加固目的。

4.2.1.2 土工試驗

1)水泥石灰擠密樁灰土拌合較均勻,摻入一定比例的水硬性材料(水泥)后,灰土擠密樁樁身強度較高。

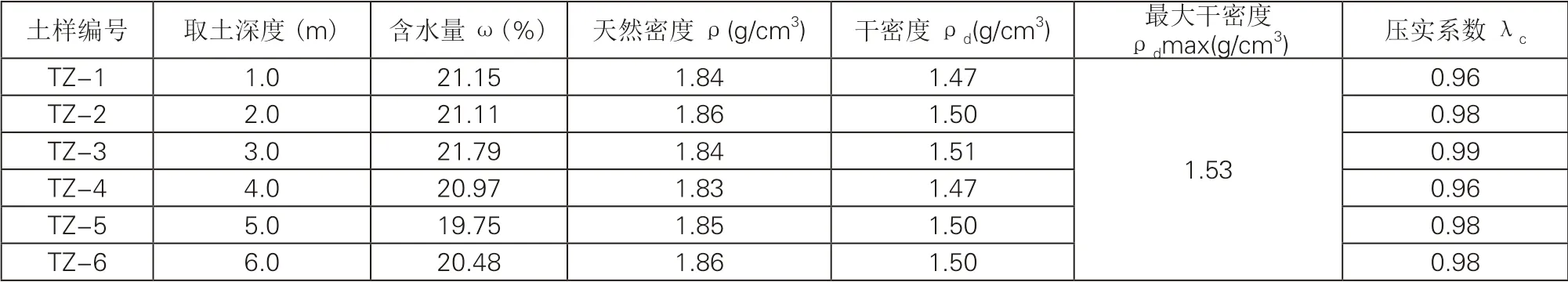

2)擊實試驗結果:灰土最大干密度為1.53g/cm3,最優含水率為22.5%;素土最大干密度為1.72g/cm3,最優含水率為15.5%。

3)擠密(壓實)系數

干密度試驗及擊實試驗結果表明,該場地在處理深度范圍內,樁體的壓實系數為0.96~0.99,平均壓實系數為0.98;三樁間土的擠密系數為0.96~0.98,平均擠密系數為0.97,均滿足設計及規范要求。試驗結果見表2、表3。

表2 樁體壓實系數試驗結果表

表3 三樁間土擠密系數試驗結果表

4)濕陷性

土工試驗結果表明,該場地處理后的樁間土在200kPa壓力下的濕陷系數(δs)均小于0.015;飽和自重壓力下自重濕陷系數(δzs)也均小于0.015。說明在處理深度范圍內,地基土的濕陷性已消除。

4.2.1.3 樁長、樁徑

對水泥石灰擠密樁樁長、樁徑等進行了檢測復核,檢測結果表明,抽檢的水泥石灰擠密樁樁長均大于6.0m,樁徑均大于0.2m,滿足設計要求。

4.2.2 注漿孔

4.2.2.1 樁間土標貫試驗

對樁間土進行標準貫入試驗,隨機設2個試驗點,標貫試驗點編號分別為BT2、BT4,分別對加固施工前后的樁間土層進行標準貫入試驗,自地面1.0m以下每米做試驗一次,地基土標準貫入(N)試驗成果見表4。

表4 加固施工前、后地基土標準貫入(N)試驗成果統計表

該項目地基土層加固施工前后標準貫入試驗結果表明:加固施工前,該場地地基土層較松散,且局部含水量高,標貫錘擊數不大于6擊/30cm,加固施工后,該場地地基土層標貫錘擊數大于13擊/30cm,場地地基承載力和壓縮模量均得到提高,達到了加固的目的。

4.2.2.2 注漿孔影響半徑

根據檢測、試驗及開剖檢查,該加固工程注漿孔影響半徑為0.3~0.5m,局部嚴重疏松地層注漿孔影響半徑可達1.2m。

4.2.2.3 根據檢測、試驗及開剖檢查,檢測結果表明:

1)在注漿過程中,漿液在設計壓力下劈裂土層,形成了壓力通道,多從注漿孔周邊劈裂開的地面冒漿。

2)注漿孔多呈層狀、柱狀及片脈狀,將塌陷、脫空嚴重的回填土充分填充,地基土固化效果明顯。

3)室內地面下回填土塌陷嚴重,衛生間、走廊及局部開間地面與回填土脫空(嚴重處達0.8m以上),回填土疏松、欠壓實,衛生間、走廊東部回填土夾層陷空現象嚴重,注漿量很大。

4.2.3 散水

干密度試驗及擊實試驗結果表明,散水下灰土墊層的壓實系數為0.94~0.96,平均壓實系數為0.95,滿足設計及規范要求。

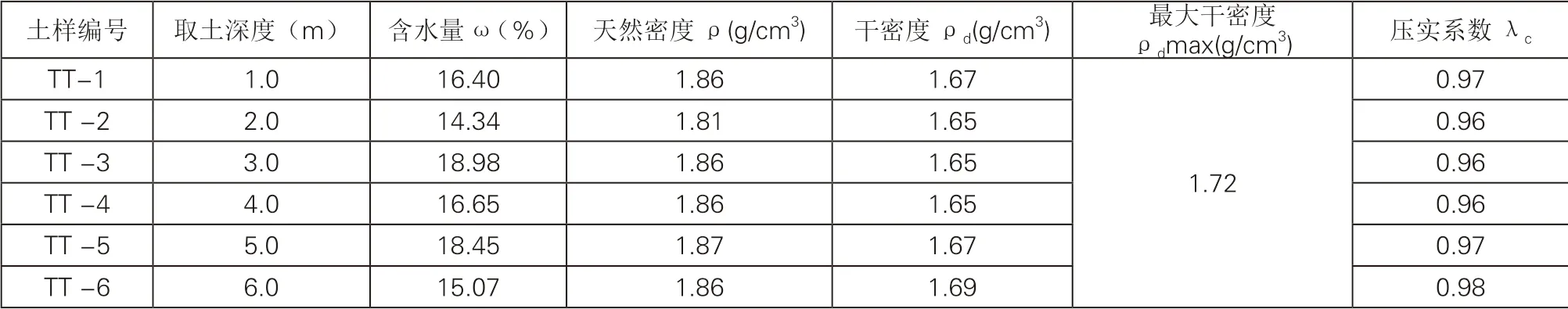

4.2.4 沉降觀測

地基加固施工期間,共計對加固區域進行了8次沉降觀測,加固區域(1~29號點)累計沉降+2.0~-10.0mm,最大沉降量10.0mm(衛生間外墻處)。在注漿加固施工前期(尤其是衛生間內外注漿孔注漿)沉降量較大,經綜合分析,這是因為加固區域地基土塌陷、脫空嚴重且漿液凝固前地基土發生附加下沉所致。分析加固施工期間8次沉降觀測值及總沉降觀測值,綜合地基加固情況,從9月6日開始注漿,考慮到水泥漿的凝固等情況,注漿效果自9月14日沉降觀測時開始逐漸發揮,至地基加固完成后沉降趨于穩定(注漿前8月20日~9月14日加固區域累計沉降0~-12.0mm,注漿后9月14日~10月11日加固區域累計沉降+3.0~-4.0mm,加固區域沉降收斂趨勢明顯),說明加固效果顯著。

圖2 沉降觀測點布置

5 結論

某生產大樓地基加固工程,共分為二灰(水泥石灰)擠密樁、注漿、拆除及恢復散水三個分部分項工程,通過對加固后地基進行檢測,得到以下結論:

1)采用水泥石灰擠密樁加固施工前后標準貫入試驗結果表明:加固施工前,該場地地基土層較松散,且局部含水量高,標貫錘擊數不大于6擊/30cm,加固施工后,該場地地基土層標貫錘擊數大于12擊/30cm。在處理深度范圍內,樁體的壓實系數為0.96~0.99,平均壓實系數為0.98;三樁間土的擠密系數為0.96~0.98,平均擠密系數為0.97;均滿足設計及規范要求,該法對地基土濕陷性的消除有顯著的作用。

2)采用注漿法加固施工后該場地地基土層標貫錘擊數大于13擊/30cm,說明注漿后場地地基承載力和壓縮模量得到了提高。

3)注漿前加固區域累計沉降0~-12.0mm,注漿后加固區域累計沉降+3.0~-4.0mm,加固區域沉降收斂趨勢明顯,證明采用該法加固地基取得了明顯的技術和經濟效果。