探析黃楊木雕工藝的繼承和創新

[摘要]黃楊木雕是一種使用黃楊木雕刻的傳統民間雕刻藝術,主要集中在浙江地區,由于好的黃楊木來之不易,所以黃楊木雕在展現出較高藝術價值的同時,還兼具了收藏投資的價值,黃楊木雕收藏市場成為一個前景遠大的新興市場。現對黃楊木雕工藝的繼承和創新進行探析,主要從工藝現狀、傳承意義、繼承與創新的方向等方面進行簡述,希望為黃楊木雕的發展和傳承盡一份力。

[關鍵詞]黃楊木雕;工藝發展;傳承意義;繼承;創新

受傳統民俗和歷史文化的影響,傳統工藝的雕刻主體主要為神話傳說中的人物,八仙、壽星、觀音等寓意美好的神仙人物居多,體現的是人對神的敬仰。隨著后期經濟體制的轉型和多元文化的交流與融合,黃楊木雕逐漸實現了從“悅神”向“悅人”的轉變,作品融入了更多的地域色彩、文化內核和精神風貌,其性質也逐漸從祈愿祝福演變成陳列擺設,如1915年的《捉迷藏》和1929年的《牧童騎牛》。步入現代階段后,黃楊木雕的技藝已經日臻純熟,并發展出多家派別,工藝手法也逐漸多樣化,如將“單體雕”創新成為“群雕”和“拼雕”,將“圓雕”創新成為“劈雕”和“根雕”等,這些都是一輩又一輩的工匠和傳承人大膽突破和改革創新的成果。文化需要繼承,工藝需要創新,只有這樣,才能幫助藝術在不同時代生存和發展,使其不會因時代的變遷而流失在歷史的長河中,黃楊木雕也是這樣的。

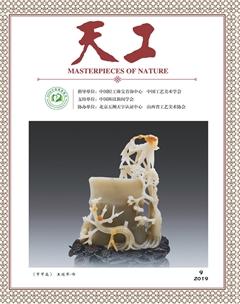

黃楊木雕以黃楊木作為雕刻材料,利用其光潔圓滑、紋理細膩、顏色類似象牙的特點雕刻成藝術品,是—種盛行在江浙一帶的傳統民間雕刻藝術。黃楊木雕的藝術形式繁多,包括圓雕、根雕、劈雕和意雕等。其中,圓雕又發展成為群雕和拼雕兩種形式,將單人藝術形態豐富為群體形態,雕刻出多人物的社會活動,以此反映人文風貌;黃楊木雕使用的材質是優質黃楊木的根部,將黃楊木根部的自然形態與匠人的藝術手法相結合,再融入作者豐富的想象力,以此充分展示雕刻的自然之美;黃楊木劈雕和其名稱—樣,在進行雕刻前先將雕刻材料從中劈開,再利用斧劈產生的紋理進行雕刻,使得雕刻成品自然融入材料,產生渾然—體的藝術效果;黃楊木意雕與前三種不同,意雕借鑒了中國畫寫意的藝術手法,不強調人的作用和影響,只對黃楊木的某一天然特點加以施工,這種雕刻手法旨在充分保留原材料的天然形態,展現黃楊木雕刻的另一種天然的粗獷之美。以上四種手法從創作理念來看,都是尋求人與自然之間藝術的平衡點,最終創作出引人思考的藝術風韻。

黃楊木雕工藝一直在發展,工藝者在傳承傳統工藝的同時,也在探索著新的創新方式以適應時代的發展,在保持黃楊木雕生命活力的同時,邁向更成熟的工藝模式。因此,探析黃楊木雕工藝的繼承和創新具有十分重要的現實意義。

一、對黃楊木雕工藝的繼承

黃楊木雕工藝發展至今,憑借其優秀木質難求其一、藝術作品栩栩如生、發展市場前景良好、收藏投資價值大的優點,成為工藝者、古玩者和收藏者新的追捧對象,間接推動了黃楊木雕刻者對雕刻工藝的繼承。而繼承意味著要學習和保留黃楊木雕的傳統工藝和藝術風格,是對傳統黃楊木雕刻工藝的尊重,主要包括以下幾方面。

(一)繼承工藝技法

黃楊木雕發展至今已經有了多種形式的工藝技法。如圓雕、劈雕、根雕這三種技法和單雕、群雕、拼雕這三種方式,都是通過雕刻來展現藝術美。可以說,這幾種工藝技法體現的都是主體作用,所以藝術作品蘊含的美是雕刻者創作出來的藝術美。從歷史的角度看,它們保留了當今社會的人文和精神,是另一種載體的歷史傳承。而意雕,更傾向于保留黃楊木的本質,通過畫龍點睛的雕琢展現木質的天然之姿,促使細致美與粗獷美充分結合,更是黃楊木雕刻者對自然的敬畏和對“天人合一”精神的追求體現。

因此,繼承工藝技法不僅僅是對前人技法和實踐經驗的傳承,更是對歷代工藝者精神的傳承。只有秉持著對黃楊木雕工藝虔誠的追尋和熱愛,才能在藝術這條艱苦的道路上披荊斬棘,創作出感動人心的作品。

(二)繼承藝術形態

黃楊木雕的藝術形態多種多樣,這來源于傳統雕刻者對生活的觀察和積累。在黃楊木雕起源和發展之初,雕刻群體主要由民間藝人構成,日常生活接觸到的大部分為民間話本、神話傳說、膾炙人口的戲曲劇本,所以雕刻的題材大都是從這些文學作品中提煉出的人物,直至今天,這些創作題材仍舊是黃楊木雕刻者善用的題材。

傳統的藝術形態因為時間的打磨和歲月的沉淀,使得黃楊木雕傳統工藝充分展現其獨有的、古典大方的特點,這種形態的藝術作品主要以單雕為主,造型古樸,神態生動,整體形象栩栩如生,對人物的服飾、頭飾能細致地刻畫,且更能體現雕刻者的技藝水平。此外,不同種類的黃楊木雕發展過程中形成的標志性技法也有所不同,以佛像為例,佛像的雕刻尤為講究,從佛像站立、盤坐的姿態,到佛像服飾的花紋,再到裝飾用的花草和坐楣等,都要根據其形象和內涵的不同適當地選擇,最終雕刻出來的作品從神韻到儀態都十分貼合形象。

所以,繼承藝術形態,是對傳統黃楊木雕嚴謹寫實、細膩傳神的精髓理念的繼承,這也一直是黃楊木雕被廣大雕刻者、愛好者和收藏者所認可和追求的精神。

(三)繼承藝術特點

眾所周知,黃楊木雕流行于江浙一帶,所以從反映地域文化精神和折射民俗精神方面,總是帶一點“江南人留客不說話,只聽雨沙沙地下”的柔美和婉約,從中可以窺見其被烙下的地域性的鄉風鄉情。黃楊木雕作品承載了神韻細膩和技法流暢兩種感官效果,對其藝術特點的傳承,也是對黃楊木雕內核的傳承,是黃楊木雕藝術表達的根本。

二、對黃楊木雕工藝的創新

黃楊木雕刻者始終走在創新的路上,在思考如何保持傳統工藝生命力的同時,也在探尋其發展之道。筆者認為,對黃楊木雕工藝的創新主要包含兩方面:一是對雕刻題材的探索和擴充,二是對個人特色的樹立。

(一)對雕刻題材進行探索與擴充

不同時代對藝術內涵的理解不同,現代雕刻者需要在繼承傳統的基礎上,創作出符合現代審美的藝術品。雕刻者們可以深入生活提煉素材,將現存的具有文明特色的活動雕刻出來,作為生活情景的另一種保存方式;又或者在傳統題材的創作方法上予以創新,結合現代審美理念對人物細節進行雕刻,展現出對人物新的理解。

(二)樹立個人特色

無論是其他藝術形式,還是具體到黃楊木雕工藝,雕刻者都應該樹立自己的個人特色。所謂的個人特色,是指作品能夠體現雕刻者的審美和藝術風格。千篇一律的作品難以展現藝術的靈魂,只有構思新穎、理解獨特,將自然之美和藝術創想融為一體的作品,才具有真正的鑒賞和收藏價值。

黃楊木雕工藝的繼承與創新,是傳統藝術的縮影,那些在歷史長河中熠熠生輝的文化瑰寶不應在發展的過程中蒙塵。探析對其繼承和創新的意義,只是我們為黃楊木雕工藝發展所做的部分準備,如何繼承和創新,才是我們接下來應該做的重要工作,進而為黃楊木雕工藝的發展貢獻—份力量。

[作者簡介]

王曉秋,別署吟木,樂清市工藝美術協會會員,樂清市民間文藝家協會會員。

(編輯:劉莉琴)