科學建立環境管理體系的探討

張濤

【摘要】 本文闡述了環境管理體系建立的重要意義,介紹了環境管理體系ISO 14000建立的過程,并從策劃、實施、檢查與改進等幾方面對標分解GB/T 24001-2016,以期為我國經濟發展與生態保護協同發展提供參考借鑒。

【關鍵詞】 環境;管理體系;可持續發展

【DOI編碼】 10.3969/j.issn.1674-4977.2019.02.006

Abstract: This paper expounds the importance of establishing the environmental management system, introduces the process of establishing the environmental management system ISO 14000,and decomposes GB/T 24001-2016 from planning,implementation, inspection and improvement,in order to provide reference for the coordinated development of economic development and ecological protection in China.

Key words: environment;management system;sustainable development

改革開放以來,我國一直處于市場經濟發展時期,始終堅持以經濟建設為中心,開發一切有利資源刺激搞活市場,國內生產總值由改革之初的3679億元增加到如今的90萬億元。然而,在經濟高速發展的同時我們也付出了環境遭受嚴重破壞的沉痛代價。

長期以來,經濟利益最大化和保護生存環境始終是一個矛盾的問題,世界各國都在尋求一個能有效的協調平衡解決這個問題的辦法。目前我國正處于實現“美麗中國、富強中國”這一偉大夢想的關鍵節點上,如何實施行之有效的科學環境管理體系,是我們必須要面對的嶄新課題。

1 環境問題日趨嚴重

環境問題不只是一個國家、一個區域的問題,更是全世界共同的問題。自進入20世紀以來,人類經濟社會發展的規模和速度突飛猛進,在一波又一波科技革命浪潮的沖擊下,新材料、新能源、新技術不斷涌現,社會生產力極大提高,工業化、城市化進程不斷加快,社會經濟得到飛速發展。與此同時,人類對自然環境的破壞也顯著增強,生態惡化、環境污染、資源耗竭,自然災害頻發等問題接踵而來。伴隨著現代人類活動的增加,近幾十年,全世界都切身感受到惡劣的環境正在慢慢侵蝕著我們的生存空間。全球氣候變暖、臭氧層損耗、酸雨蔓延、淡水危機、空氣污染、海洋污染、水污染、光污染、噪音污染、視覺污染,危險性廢物污染及越境轉移等眾多方面的危機迅猛來襲,致使人類面臨著越來越嚴峻的生存與發展的巨大挑戰。

2 環境管理體系的建立

1972年聯合國“人類環境會議”在瑞典斯德哥爾摩舉行,這是世界各國政府探討保護全球環境戰略的第一次國際會議,會議通過了《人類環境宣言》和《世界環境行動計劃》,同年第27屆聯合國大會還把每年的6月5日定為“世界環境日”。上世紀80年代開始,歐美的一些公司為了提高在公眾中的形象,開始建立各自的環境管理方式,這是環境管理體系的雛形。1985年荷蘭率先提出建立企業環境管理體系的概念,英國也在質量體系標準(BS 5750)基礎上,制定BS 7750環境管理體系。英國的BS 7750和歐盟的環境審核實施后,歐洲的許多國家紛紛開展認證活動,這些實踐活動奠定了ISO 14000系列標準產生的基礎。1996年ISO 14001 Environmental management systems–Requirements with guidance for use被國際標準化組織(ISO)發布,環境保護工作真正的注入標準化管理的思維。2015年,隨著全球經濟和社會的發展,環境問題日益增多,本著與時俱進和對應現實的思考,ISO 14001經過2004年和2015年兩次嚴格修訂,因其最具科學的管理構架和縝密的管理流程,已經被視為國際公認的環境管理體系標準核心,被各國廣泛采納。

3 對標分解GB/T 24001-2016

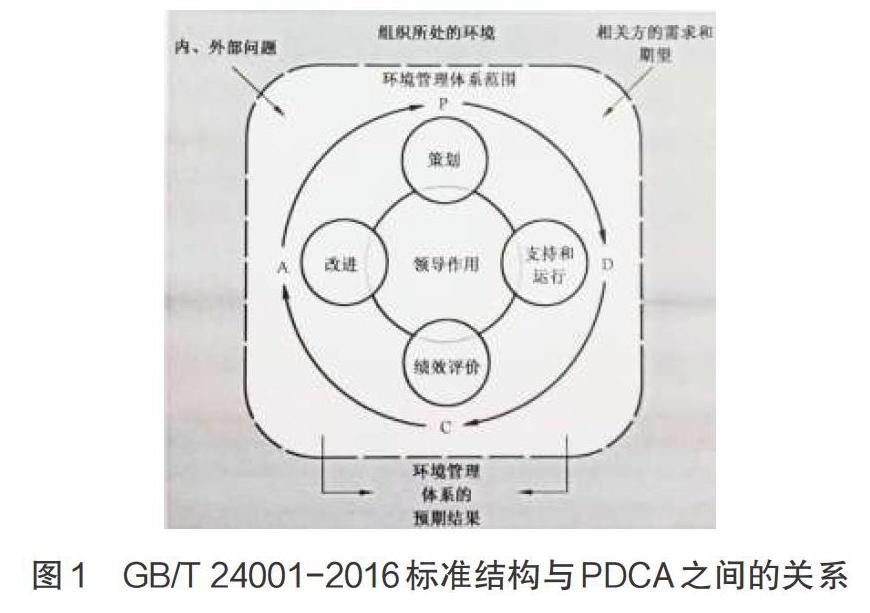

我國實施了各種策略對環境進行全方位的治理,取得了顯著的成效,在引進國際先進管理經驗方面,一直緊密跟蹤ISO國際先進的環境管理體系標準,先后頒布了GB/T 24001-1996、GB/T 24001-2004和GB/T 24001-2016。尤其是GB/T 24001-2016等同采用國際標準ISO 14001:2015之精華。GB/T 24001-2016的主要核心內容、方法及管理模式是基于策劃、實施、檢查與改進(PDCA)的概念構建。通過前瞻性的視角,對環境、社會和經濟三大支柱進行平衡,并最終實現環境建設良性可持續發展目標。

3.1 領導作用

如圖1所示,GB/T 24001-2016標準強化了領導作用,領導作用在整個標準的執行過程中起到不可替代的核心作用,環境管理標準過程的各要素都和領導作用有關,并貫穿始終,決定著環境管理方法貫徹的結果。

GB/T 24001-2016規定了單位的最高管理者應從諸多方面證實其在環境管理體系中的領導作用和承諾。其中包括:對環境管理體系的有效性負責;確保建立環境方針、環境目標和結果實現;確保環境管理體系在實施過程中的要求融入組織業務過程;指導支持員工在實施其有效性的過程中做出貢獻;促進保護環境并持續改進等。

3.2 策劃

策劃是指實施環境保護過程中,建立組織應對風險和機遇的措施。組織應建立、實施并保持滿足環境因素、合規義務、措施的策劃等要求所需的響應過程。組織在進行環境管理策劃時,應考慮到環境管理所提及的問題與要求,確保環境管理體系能夠實現其預期的結果;預防和減少不期望的影響,包括外部環境狀況對組織的潛在影響;最終使整個策劃能夠實現持續改進。

3.3 實施

實施是指運行環境管理策劃過程中,組織應建立、實施、控制并保持滿足環境管理體系要求以及實施達到環境保護的目標,并有效改善組織的環境績效。組織的管理環境體系在運行中的日常環境管理活動范圍十分廣泛,它包含著產品和服務生命周期所有的過程和活動,以及管理過程、支持過程等全部活動,并使得運行實施得到控制。

3.4 檢查

檢查是指組織應監視、測量、分析和評價其環境績效。監視和測量是指為了判斷是否達到規定要求或評價管理和控制體系的有效性,對重要環境因素運行、合規性義務、運行控制狀態,組織的環境目標等要素進行定期測定。監視和測量的結果應是可靠的、可重復的和可追溯的。組織環境監視和測量獲得的信息通過收集、分析、傳遞和反饋,以便采取相應的糾正措施,為持續改進環境績效作出決策,并提供必要的依據。環境績效評價的結果應作為管理評審的考核輸入項之一。

3.5 改進

組織須對環境管理體系的運行過程進行監視、測量和分析、合規性評價和內部審核,才能充分了解環境管理體系運行的實際情況,發現存在哪些差距,從而尋找改進的機會。通過PDCA循環的模式對體系及其要素實施有效的改進,有效提高環境管理體系水平,增強組織的環境績效。改進方式包括糾正措施、持續改進、突破性變革和創新等。通過改進在組織內營造一個自上而下的強化環境意識的氛圍,包括增強風險意識、問題意識、管理意識和改進意識,真正做到保護環境,人人有責。

4 結語

近年來,我國提出構建環境生態可持續發展等環境建設新理念,要保持加強生態文明建設的戰略定力,要探索以生態優先、綠色發展為導向的高質量發展新路子,要加大生態系統保護力度,打好污染防治攻堅戰,這些都體現出我國治理生態環境的堅定決心。環境管理體系的建立將助力我國的經濟發展取得較好的環境效益和經濟效益。

【參考文獻】

[1] 環境管理體系 要求及使用指南:GB/T 24001-2016[S].

[2] 梁健,魯樹基.2015版ISO 14000系列標準培訓教材:環境管理體系教程(第二版)[M].北京:中國質檢出版社,2016.

[3] 黃進,林翎,王順祺,等. GB/T 24001-2016《環境管理體系 要求及使用指南》理解與實施[M].北京:中國質檢出版社,2017.