“老礦深井”薄煤層智能化復采技術創效實踐

文/胡繼峰 褚恒濱

一、礦井基本情況

山東能源棗礦集團孫村煤礦位于新汶煤田中部,井田面積26.2km2,是一座具有百年開采歷史的百萬噸大型現代化礦井。解放前為小煤窯開采,1949年正式投產,設計生產能力60萬噸/年,2019年核定生產能力112萬噸/年。作為百年老礦,孫村煤礦系統復雜,高溫、高地壓、沖擊地壓等災害因素對礦井安全生產提出了較高的要求;同時,礦井歷史久、人員多、包袱重等因素,也對企業可持續發展提出了更高的要求。

二、顛覆創新,探索“老礦深井”薄煤層復采技術創效

1.顛覆式找煤挖潛,強化“薄煤層”創效

一是顛覆老礦開采思路,盤活薄煤層資源求“生存”。隨著開采周期的不斷延長,孫村煤礦中厚煤層等優質資源儲量日漸下降,為推進礦井可持續發展,找煤擴量、存量挖潛成為大勢所趨,淺部薄煤層、遺留煤柱等呆滯資源的復采研究成為礦井創新突破求生存的重點課題。

二是探索遺留煤層開采,打破舊枷鎖求“發展”。本著“吃干榨盡”的原則,深入挖潛,論證遺留空白資源的可采性。其中,淺部三層煤作為前組遺留煤層,距二層煤的層間距僅為3~7m,平均層間距僅5m,平均煤層厚度1.03m、平均傾角16.3°,具有煤質好、精煤含量高、災害威脅小、頂底板巖石硬度低等特點,可進行綜合機械化采煤,具有較高的可采性和經濟價值。同時,-800水平二采區三層煤作為距采空區極近的薄煤層,上覆二層煤、下伏四層煤均已開采,受二、四層采空區影響,沿空送巷極為困難;通過創新實踐,注漿錨索全錨注支護可實現超薄層間距沿空送巷施工,技術可行、安全可靠、經濟合理,成功解決了三層煤工作面設計及施工難題。

三是規劃連續開采布局,解放三層煤創“首采”。本著“零壓覆、全開采”的原則,創新二采區薄煤層布置方案、設計上下面連續開采格局、創新“Y”型通風模式,以注漿錨索為手段、以沿空留巷為依托,成功克服三層煤頂板破碎、錨固極為困難等問題,全面優化-800水平二采區三層煤設計方案,成功解放2317、2318、2319等薄煤層工作面,實現了首個三層煤工作面的順利開采。

2.高效式安全開采,強化“智能化”提效

一是高效開采,創新電液控工作面應用。本著“寧花百萬上裝備、不花十萬增一人”的原則,全力推進電液控高智能工作面的建設,工作面采用ZY3200/09/21D型電液控支架、MG300/700-AWDK型智能采煤機、SGZ-730/400型刮板運輸機;通過開展“裝備全新化升級、系統智能化運作、數據集成化傳輸、泵站無人化管理”等工作,綜采工藝得到了全面革新;創新應用記憶截割的智能采煤機、遠程控制的電液控支架、智能化配比供液的液壓泵站,深化工作面“三機”智能配套,實現了工作面設備的“就地/集中/遠程”三級網絡管理。通過借助智慧化礦山信息平臺,構建了工作面設備聯合運行信息平臺,為最終實現地面集控室一鍵遙控出煤、生產班無人的智能化開采奠定基礎。

二是高效運輸,創新無人化運輸線管理。以“集成處理、智能運作”為引領,全面建設無人化運輸線;通過自動化控制,實現膠帶運輸機單動、聯動、數據上傳,具有逆煤流起動、順煤流停車功能;通過安裝視頻監控系統,結合工業物聯網和視頻分析技術,對大煤塊、矸石、錨桿等進行實時檢測識別,通過視頻報警和聯動裝置停車,縮短突發事件影響時間;通過現場運輸系統安裝開機語言報警、擴音系統,并將井下設備語音系統并聯入地面調度指揮中心,實現開機預警、地面控制、無人值守;通過井下Wifi無線局域網的全面覆蓋,實現井下Wi-Fi和internet互聯網通訊,開通井上井下的現場圖像、視頻傳輸及接打電話功能,健全自動化手機端控制系統。最終,全面創建了礦井皮帶運輸系統的“無人化”建設模式,有效保障了工作面后路系統的穩定、高效。

三是高效監測,創新頂板大數據動態管控。針對薄煤層破碎頂板治理的難題,依托礦井智能化建設、大數據平臺,創新薄煤層頂板大數據管理理念,采用光纖頂板實時動態監測系統對薄煤層巷道頂板應力及離層情況進行動態監控,精度達到了0.1mm。通過大數據分析,優選最合理的巷道支護參數,降低單進成本,并通過超前補打超深加固錨索、安裝頂板實時在線監測系統,優化了薄煤層工作面超前點柱布置方案,加強了頂板支護,替代了工作面超前液壓點柱,最大限度降低工人勞動強度。下一步,將對全礦7萬米在籍巷道頂板進行實時動態監控,設定頂板變化警戒值、實施24小時預警消息推送,減少巷道巡查人員,確保礦井實現動態化安全生產。同時,監測系統智能化為設計智能化提供信息反饋,收集全礦井的支護設計參數及相關數據,為不斷優化支護設計提供依據,最終實現支護設計智能化的不斷升級。

3.立體式安全保障,強化“全錨注”支護

通過全面剖析薄煤層、破碎頂板、極薄層間距巷道支護難題,以實踐為平臺、以數據為支撐、以實例為論證,深入研究破碎頂板注漿錨索錨注支護關鍵技術,全面構建采空區“三高錨注”支護體系。

一是實現高預緊力突破,強化破碎頂板治理。巷道施工導致圍巖應力重新分布,煤巖體受到擠壓破壞,呈松散破碎狀態;錨桿通過螺紋螺帽緊固錨盤將預緊力施加于頂板,等強螺紋錨桿預緊力可達到1~3t,高強錨桿可達到5t左右,而注漿錨索錨注支護通過漲緊器漲拉索具將預緊力施加于頂板,預緊力可達到10t以上。通過對頂板施加高預緊力,強化了對薄煤層易破碎頂板的高強度緊固作用,削弱了三層煤頂板的破碎發育程度。

二是實現高錨固力突破,強化頂板澆筑再造。普通錨桿采用局部的端頭錨固,其錨固力可達到10t。但隨著開采條件的復雜化,松散破碎圍巖提供的錨固力嚴重受限,存在錨固長度過短、錨固效果差等問題。三層煤高強錨注支護在結合錨桿支護優勢的同時,又通過創新自加工自轉式注漿錨桿,分淺部、中部、深部三個層位注水泥漿,分先后、分層位對破碎頂板裂隙進行充填加固,充分利用漿體將破碎圍巖進行膠結、再造,實現注漿錨索的全長錨固,使之成為具有整體性的巖梁,僅靠注漿提供的錨固力就達到27t以上,全面增強了錨注支護的可靠性。

三是實現高破斷力突破,強化頂板超強加固。隨著開采延深帶來的高地應力影響,錨桿、普通錨索破斷現象時有發生;對比分析,通過注漿使錨索線與周圍巖體膠結成為整體,形成“鋼筋混凝土”結構,使其整體性、穩定性大幅度提高,減小圍巖變形對注漿錨索的破壞率,大幅度增強支護構件的破斷力。同時,通過采用長度3.0~8.0m全注漿錨索支護,通過增加錨深、擴大組合拱支護范圍,將冒落拱以下圍巖體加固在深層圍巖上,成為組合整體,解決了錨桿支護跨度大的問題,同時加固矩形頂板,消除了矩形巷道圍巖穩定性差的問題。

四是實現強彎曲性突破,強化小空間高深支護。巷道斷面有限,施工現場的凈高、凈寬等因素限制了剛性錨桿施工的可能性。目前而言,錨桿的普遍長度為2m左右,局部可實現2.5m錨桿的施工,但無法滿足支護壓力拱的長度要求。相比錨桿,注漿錨索具有可彎曲性,長度約束小,能夠在大部分薄煤層小空間巷道施工。

通過錨注支護實現的高預緊力、高錨固力、高破斷力的“三高”力學特性,打破了目前三層煤沿空送巷錨桿、架棚等支護方式的局限性,是一種技術可行、安全可靠、經濟合理的新型支護方式。

4.創新式布局設計、強化“連續性”開采

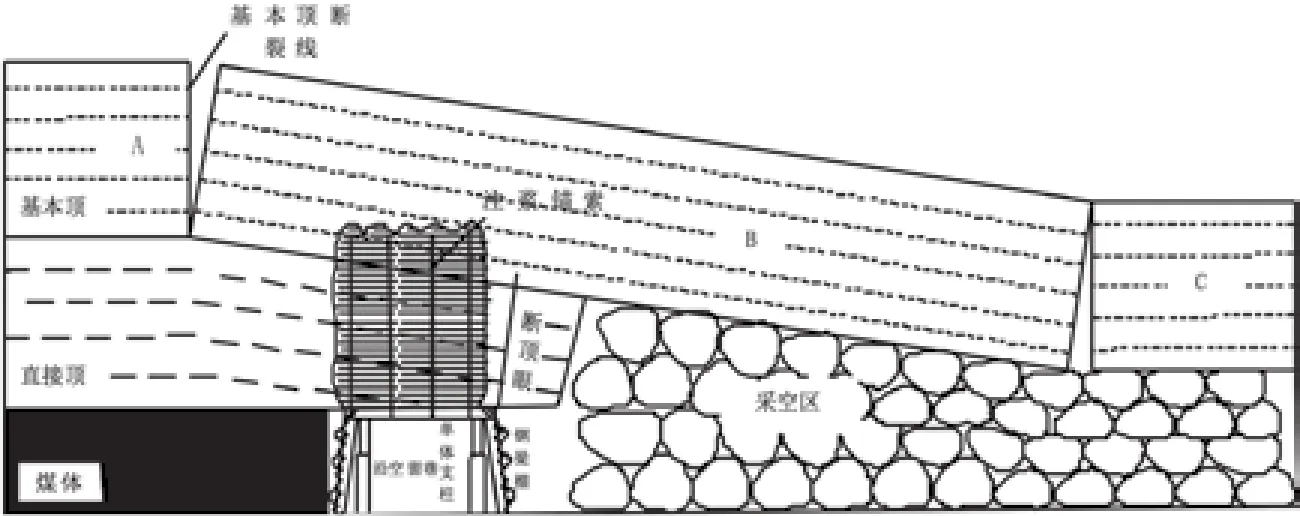

一是創新超薄層間距沿空留巷工藝,實現“留巷”新突破。創新超薄層間距采空區留巷“五步法”施工工藝。第一步,“強支護、拉得住”。通過超前補打注漿錨索加強破碎頂板支護,確保三層煤以上的3m巖柱“拉得住”。第二步,“梁支護、靠得住”。留巷采取架設鋼梁棚,采用一梁四柱進行四岔口頂板加固,確保頂板安全可靠。第三步,“補支護、幫加固”。巷道巷幫采取補打注漿錨桿的方式注漿加固下肩窩,保證留巷后巷幫高強度管理。第四步,“封得住、靠得住”。滯后端頭支架下幫壘切矸石袋控制風向,同時創新洗矸噴漿封堵技術,減少采空區漏風,消除通防隱患。沿空留巷示意圖如圖1所示。

二是創新超薄層間距一巷多用布局,實現“連采”新格局。樹立“一條巷道開采整個采區”的理念,利用全注漿錨索錨注技術,結合鋼梁加固和洗矸噴漿封堵技術,開創“注漿錨索+薄煤層開采+沿空留巷”工藝,實現一次成巷不返工,成為采空區之間薄煤層復采“110”工法高效應用的首個案例,全面打開了三層煤上下面“連續”開采的新格局。通過上下面連續開采、一條巷道開采整個采區,徹底改變了礦井的開拓布局,降低了萬噸掘進率,緩解了礦井接續壓力。

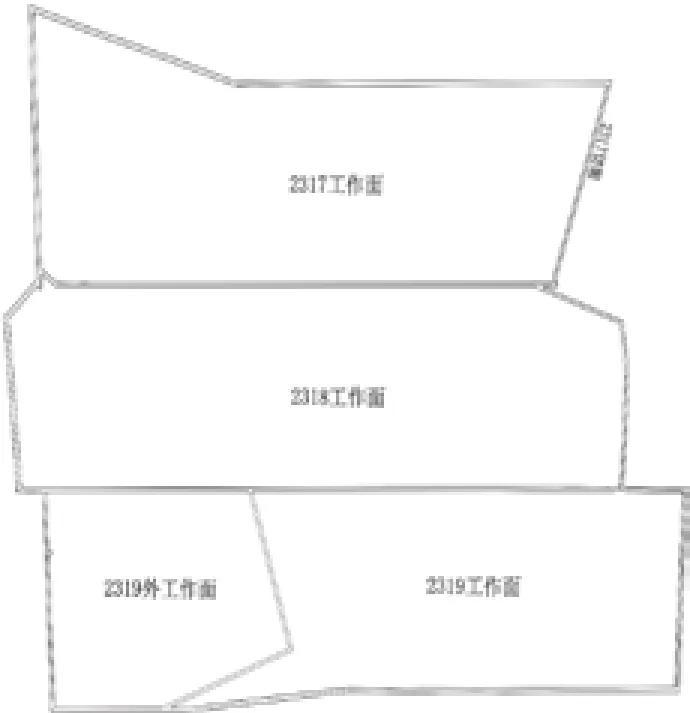

三是創新沿空留巷平行修復工藝,實現“接續”零誤差。本著“接續管理零誤差”的理念,創新回采開采、沿空留巷與留巷修復三并進平行施工管理,通過可移動膠帶輸送機與回采運煤系統搭接,實現修復矸石外送,同時留巷修復利用扒渣機、巷道修復機等小型修復設備,全面提高了沿空留巷的巷道修復效率,實現了上面結束、下面連續開采的零誤差接續管理。工作面連續開采示意圖如圖2所示。

圖1 沿空留巷示意圖

圖2 2317、2318、2319工作面連續開采示意圖

三、效果顯著,深化“老礦深井”資源挖潛可持續發展

1. 實現資源盤活

通過創新采空區近距離薄煤層復采工藝,盤活礦井“無效”三層煤儲量100余萬噸,有效延長了礦井服務年限,為企業長遠可持續發展奠定了基礎。截至目前,2317工作面已開采結束,2318智能化工作面正常推采,2319工作面作為接續面已經基本完成布置,有效保障了礦井經濟效益。

2. 實現減人提效

以“智慧礦山”建設為目標,通過智能化工作面建設,大幅度減少了工作面勞動定員,為實現礦井“單班入井二百人”目標奠定了基礎;同時,智能化工作面建設也加快了薄煤層推采速度,為破碎頂板薄煤層工作面的安全推采提供了保障。最終,通過優化勞動組織、“工藝、工序、工具”創新,薄煤層智能化綜采工作面具備了月產5萬噸的生產能力,徹底改變了傳統的生產管理。

3. 實現工藝革新

通過采空區近距離薄煤層復采工藝的不斷創新,孫村煤礦實現了“一次成巷不返工”“取消架棚支護”“上、下面連續生產”“優化超前支護模型”“打造智能化生產基地”等諸多工藝的新理念、新模式,保證了“老礦深井”的安全生產,更為礦井的長遠可持續發展提供了保障。