李旸四針治療頸性眩暈的臨床觀察

劉虹艷,張 捷

(四川省簡陽市人民醫院,四川 成都 641400)

頸性眩暈(cervical vertigo,CV)是由于頸椎骨質增生、錯位,頸肌的異常等內外因素直接或間接壓迫椎動脈,或刺激其周圍的交感神經,產生眩暈癥狀,其典型癥狀為眩暈反復發作,且與頭頸部活動密切相關,常伴有頸部酸軟疼痛不適。本病屬中醫“眩暈”范疇,針灸治療本病具有獨特優勢,筆者以李旸四針治療本病療效滿意,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2016年8月至2018年10月簡陽市人民醫院神經內科及康復科收治的60例頸性眩暈患者,按照隨機數字表法分為對照組和治療組,每組30例。對照組男12例,女18例;年齡36~70歲,平均(52.45±3.42)歲;病程最短5 d,最長2年,平均(11.48±0.79)個月。治療組男13例,女17例;年齡35~69歲,平均(52.36±3.24)歲;病程最短3 d,最長2年,平均(11.36±0.75)個月。兩組患者性別、年齡、病程等一般資料比較,差異均無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 符合《中醫病證診斷療效標準》[1]的診斷標準:眩暈,伴頭痛、惡心、嘔吐等癥狀;頸肩部疼痛;視物旋轉;意識障礙;其他交感神經刺激癥狀。查體:頸部觸診可發現棘突、橫突、椎旁肌、枕外粗隆下方、肩胛上區及鎖骨上窩壓痛,頸部肌肉板結或兩側緊張度不對稱;上位頸椎棘突和枕大神經(風池)壓痛,部分可觸及頸部棘突偏歪(尤以頸2棘突偏歪多見)及頸椎生理弧度變直或反曲,頸部屈伸及旋轉活動受限。壓頂試驗陽性,椎動脈扭轉試驗陽性,部分患者旋頸實驗陽性。頸椎4位片顯示椎間關節失穩,鉤椎關節骨質增生,椎間隙狹窄,頸椎曲度改變,MRI顯示椎間盤突出。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;年齡35~70歲;可接受針灸治療及相關內科治療。

1.4 排除標準 眼源性、腦源性、耳源性、心源性、外傷性、藥物性眩暈者;嚴重心、肺疾病者;結核、腫瘤者。

2 治療方法

兩組患者均給予內科治療。將天麻注射液(西南藥業股份有限公司,國藥準字H20064392)0.1 g 加入0.9%氯化鈉溶液(四川科倫藥業股份有限公司,國藥準字H33020483)100 mL中靜脈滴注,每日1次;鹽酸地芬尼多片(湖南千金湘江藥業有限公司,國藥準字H43020325)口服,每次0.025 g,每日3 次。10 d 為1個療程。治療2個療程。

2.1 對照組 給予傳統針刺治療。患者呈坐位;取穴:四神聰、風池、頸夾脊、頭維、外關、合谷。穴位處皮膚常規消毒后,選用0.3 mm×40 mm 云龍牌一次性針灸針刺入相應穴位,得氣后留針30 min,每日1次,10次為1個療程。治療2個療程。

2.2 治療組 給予李旸四針治療。患者呈仰臥位;取穴:李旸四針,人中、雙側后溪、雙側束骨、雙側復溜;配穴選百會、風池、足三里、太溪。穴位處皮膚常規消毒后,選用0.3 mm×40 mm 云龍牌一次性針灸針刺入相應穴位,得氣后留針30 min,每日1次,10次為1個療程。治療2個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 比較兩組患者治療前后頸性眩暈癥狀與功能評估量表(ESCV)評分。ESCV 量表包括眩暈程度、頻率、持續時間、頸肩痛、頭痛、日常生活及工作、心理及社會適應7個內容,總分為30分,得分越高表明癥狀越輕[2]。

3.2 療效評定標準 根據《中醫病證診斷療效標準》[1]進行評定。治愈:眩暈完全消失,伴隨癥狀及體征解除;顯效:眩暈基本消失,可以正常生活和工作;有效:眩暈緩解,伴隨癥狀及體征減輕,雖能堅持工作,但生活和工作受影響;無效:眩暈無變化,伴隨癥狀及體征仍存在。總有效率為治愈率、顯效率及有效率之和。

3.3 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

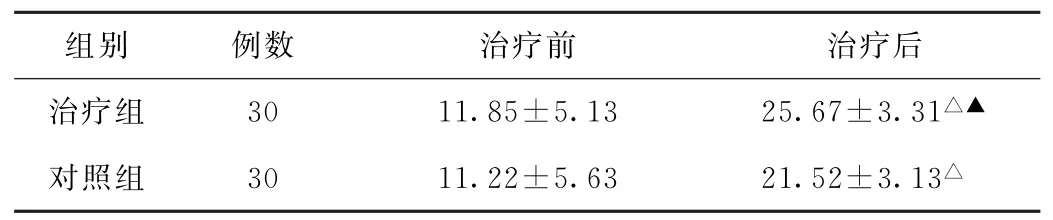

(1)ESCV 評分比較 治療后,兩組患者ESCV 評分均明顯高于治療前(P<0.05),且治療組明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組頸性眩暈患者治療前后頸性眩暈癥狀與功能評估量表評分比較(分,±s)

表1 兩組頸性眩暈患者治療前后頸性眩暈癥狀與功能評估量表評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

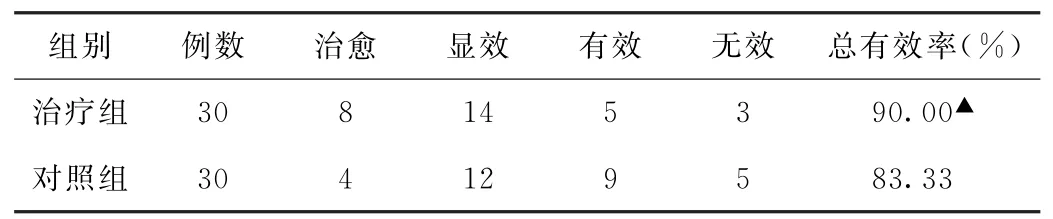

(2)臨床療效比較 治療組治療總有效率為90.00%,明顯高于對照組的83.34%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組頸性眩暈患者臨床療效比較(例)

4 討論

頸性眩暈屬于中醫“眩暈”范疇,病因多虛實夾雜,可由外邪所中,邪害空竅,內犯于腦;腦為髓海,髓為精之所化,精虛不能生髓則髓海空虛,精髓不利,精髓不能上承于腦;腦失所養,則發眩暈,故治療以活血化瘀、祛痰通絡、補腎生髓、滋水涵木。目前本病發病機制尚不明確,西醫認為頸性眩暈主要有6種學說[3],從不同角度解釋了其發病機制,分別為本體感受器紊亂學說,包括鞭索綜合征相關的頸性眩暈,伴有頸部疼痛特別是上頸椎疼痛的頸性眩暈;交感神經受到刺激和壓迫引起的頸性眩暈;椎基底動脈供血不足學說;與偏頭痛及頸源性頭痛相關的頸性眩暈;與頸椎失穩相關的頸性眩暈學說、體液因子學說,其中頸椎不穩及頸部軟組織病變在頸性眩暈中起著重要的影響作用。

李旸四針是天津胡光醫師提出并廣泛運用的一種針法,用于治療各類疼痛疾病,具有通督脈、止痛的作用。《難經·二十八難》言:“督脈者,起于下極之俞,并于脊里,上至風府,入屬于腦。”林一峰教授指出,督脈陽虛為頸性眩暈基本病機,溫養督脈為基本治療原則,督脈循行縱貫整個脊柱,督脈通則百脈通[4]。人中位于人體鼻唇溝中點,又名水溝,屬于督脈,督脈入絡腦,交通任督二脈,具有醒神開竅、調和陰陽、鎮靜安神、解痙通脈等作用,歷來被作為急救首選之要穴應用于臨床。后溪位于手掌尺側、小指本節(第5指掌關節)后的遠側掌橫紋頭赤白肉際,手太陽經所注為輸穴,屬木性暢達,故有息風止眩的作用,其又為八脈交會穴之一,通督脈;手太陽之經循行至頸肩部,小腸經氣血由此上行督脈,為治療頸椎病的要穴。束骨位于足外側,足小趾本節(第5跖趾關節)后方,赤白肉際處,布有第4跖底總神經及足背外側皮神經,第4趾底總動、靜脈,為膀胱經輸穴,輸主體重節痛,具有通經活絡、清頭明目的作用。復溜為腎經經穴,屬金,為腎經母穴,故取本穴多行補法,具有滋陰補腎精之效。眩暈患者多為本虛標實之證,故取束骨、復溜以調腎經元氣;人中交通任督二脈。頸性眩暈患者多為正氣不足、元氣受損的虛證狀態,本組配穴可補虛祛邪通絡,故可獲得良好療效。本病受體位所限,使針刺的方法受限,患者能接受且療效較好的手段不多。李旸四針選穴少,用針精研,效果顯著,但由于本次選取的樣本量少,還需臨床進一步研究。