失笑散聯合莪棱灌腸液治療氣滯血瘀型子宮腺肌病痛經的臨床觀察

黃 膽,黃小鳳,嚴婷婷

(1.廣東省陽春市婦幼保健院,廣東 陽江 529600;2.廣東省婦幼保健院,廣東 廣州 510010)

子宮腺肌病為婦科常見疾病,是子宮內膜腺體侵入子宮肌層引起的子宮病變,常見于中年女性,目前有向年輕女性發展的趨勢[1]。痛經是子宮腺肌病最明顯的癥狀,常表現為月經期血量較多、經期時間較長、月經不規律等,甚至有胃腸道不適等癥狀,嚴重影響患者生活質量。子宮腺肌病痛經屬于中醫“癥積”“痛經”等范疇,其證型可分為氣滯血瘀型、寒凝血瘀型、氣血虧虛型、肝腎虧虛型及腎虛血瘀型,臨床以氣滯血瘀型較為常見[2]。本研究觀察失笑散聯合醫院制劑莪棱灌腸液觀察子宮腺肌病引起的氣滯血瘀型痛經,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年1月至2018年12月陽春市婦幼保健院收治的63例子宮腺肌病引起的氣滯血瘀型痛經患者,隨機將患者分為對照組(30例)和治療組(33例)。對照組年齡21~46 歲,平均(36.87±5.98)歲;痛經病程最短4 個月,最長3.2年,平均(2.24±1.36)年。治療組年齡20~45歲,平均(35.2±7.11)歲;痛經病程最短3個月,最長3.3年,平均(2.22±1.25)年。兩組患者年齡、痛經病程等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷參照《實用婦產科學》及《臨床疾病診斷依據治愈好轉標準》中子宮腺肌病的診斷標準[2-3]。月經前或經行期間出現痛經加劇,伴月經量增多,婦科檢查發現子宮增大并壓痛,B 超提示子宮腺肌病,血清CA125 增高。中醫診斷參照《實用中醫婦科學》中氣滯血瘀型痛經的診斷標準[4],癥見月經前或行經第1、2日小腹脹痛,拒按,甚則小腹部劇痛,惡心嘔吐,伴胸脅作脹,或經行不暢,經色紫黯有塊,血塊排出后痛減,經凈疼痛消失。舌質紫黯或有瘀點,舌薄白,脈弦或弦滑。

1.3 納入標準 符合上述子宮腺肌病痛經診斷標準,中醫辨證屬氣滯血瘀型;研究期間不服用相關藥物;簽署知情同意書。

1.4 排除標準 不適合本研究者;哺乳期女性;合并其他嚴重疾病者;對本研究應用藥物過敏者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用芬必得布洛芬緩釋膠囊(中美天津史克制藥有限公司,國藥準字H10900089,0.3 g/粒)治療,每次1粒,早晚各1次。月經前或月經期間出現痛經時開始服用,一般服用藥物為1 周。治療3 個月經周期。

2.2 治療組 采用失笑散聯合莪棱灌腸液治療。失笑散組成:生蒲黃15 g,五靈脂10 g,枳實10 g,香附10 g,延胡索10 g,川芎6 g,當歸6 g,白芍15 g,甘草片6 g。莪棱灌腸液組成:三棱12 g,莪術12 g,丹參15 g,赤芍15 g,桃仁10 g,紅花10 g,皂角刺10 g,木香10 g(后下),提取液濃縮約為150 mL(廣東省中醫院,粵藥制字Z20080053)。失笑散于月經來潮前1 周開始服用,每日1劑;同時配合莪棱灌腸液保留灌腸,每日1次,每次150 mL。莪棱灌腸液保留灌腸方法:患者睡前排便后采用高位保留灌腸,取左臥位,藥液溫度適中后采用一次性灌腸導管插入肛門約15 mm 進行灌腸,然后囑患者變換體位為平臥位,保持2 h以上。兩種藥物均在月經期間停用,治療3個月經周期。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 比較兩組患者痛經積分。參照《中藥新藥臨床研究指導原則》擬定痛經程度評分標準[5]:月經期及其前后下腹疼痛者計5分;疼痛輕微可以忍受者計0.5分,腹痛明顯但可忍受者計1分,腹痛難忍并坐立不安者計1分,疼痛致休克者計2分;冷汗淋漓者計1分,四肢厥冷者計1分,需臥床休息者計1分,影響工作者計1分;采用一般止痛措施不能緩解者計1分,暫時緩解者計0.5分,伴腰酸者計0.5分,伴惡心嘔吐者計0.5分,疼痛時間1 d內者計0.5分,疼痛時間每增加1 d增加者計0.5分;伴面色蒼白者計0.5分,伴大便次數增多者計0.5分。

3.2 療效評定標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[6]擬定。痊愈:癥狀消失,停藥后不復發;顯效:癥狀減輕或消失;有效:癥狀有所減輕,但仍有相關癥狀,需要繼續治療;無效:癥狀無緩解。總有效率為痊愈率、顯效率及有效率之和。

3.3 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

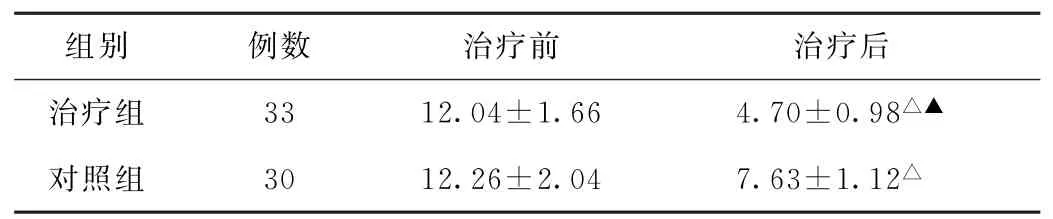

(1)痛經積分比較 治療后,兩組患者痛經積分均較治療前明顯降低(P<0.05),且治療組痛經積分明顯低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組氣滯血瘀型子宮腺肌病痛經患者治療前后痛經積分比較(分,±s)

表1 兩組氣滯血瘀型子宮腺肌病痛經患者治療前后痛經積分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

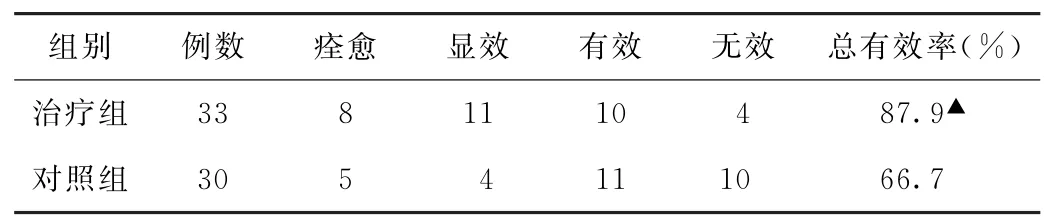

(2)臨床療效比較 治療組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組氣滯血瘀型子宮腺肌病痛經患者臨床療效比較(例)

4 討論

子宮腺肌病是子宮內膜的腺體與間質侵入子宮肌層生長引起的良性病變,目前西醫治療本病包括藥物及手術等方法,藥物治療子宮腺肌病近期療效明顯,但遠期療效不甚理想,停藥后復發較快,而根治手術被許多年輕或未生育患者拒絕[7]。子宮腺肌病痛經屬于中醫“癥積”范疇,中醫認為,痛經可由先天稟賦不足、情志所傷、起居不慎或六淫等引起,并與行經前后沖任、子宮氣血變化密切相關,其病機為“不通則痛”或“不榮則痛”,其中尤以“不通則痛”多見,而氣滯血瘀型痛經屬“不通則痛”范疇[8]。失笑散出自宋代《太平惠民和劑局方》。《醫方集解》曰:“此手足厥陰藥也,生蒲黃性滑而行血,五靈脂氣臊而散血,皆能入厥陰而活血止痛,故治血痛如神。”本方所治諸痛,均為瘀血內停,血行不暢所致。方中五靈脂、蒲黃相須合用,活血祛瘀,通利血脈,而止瘀痛。失笑散方中生蒲黃、五靈脂活血祛瘀止痛;配合枳實、香附、延胡索疏肝理氣止痛,達到“氣為血帥,氣行則血行”的目的;當歸活血養血;川芎活血行氣止痛,為血中氣藥,能治療多種瘀血證、痛證;配合芍藥甘草湯具有很好的止痛作用。中藥灌腸出自《傷寒雜病論》,莪棱灌腸液中莪術、三棱共用可破血逐瘀,行氣止痛;桃仁、紅花合用活血通經,祛瘀止痛;赤芍、丹參清熱涼血,祛瘀止痛,丹參為婦科調經要藥,“一味丹參散,功同四物湯”;皂角刺軟堅散結;木香能調三焦之氣,具有行氣止痛之效。采用保留灌腸法可使藥物通過直腸直達子宮后壁,直接作用于病灶部位,達到祛除瘀血的作用,改善痛經癥狀。故失笑散和莪棱灌腸液聯合應用具有較好的行氣止痛、活血化瘀之效。本研究結果顯示,治療組治療總有效率明顯優于對照組(P<0.05),分析原因可能為失笑散具有鎮痛、延長凝血和血栓形成時間及溶栓作用,莪棱灌腸液可有效改善盆腔血液循環,減輕盆腔充血,改善組織營養狀態、促進病理產物的吸收,最終達到消炎止痛的目的。

綜上所述,失笑散聯合莪棱灌腸液治療氣滯血瘀型子宮腺肌病痛經患者臨床療效確切,值得臨床推廣。