中藥穴位貼敷、按摩聯合西藥治療肝胃不和型消化性潰瘍的臨床觀察

錢小洲

(河南省新密市中醫院,河南 鄭州 452370)

消化性潰瘍(peptic ulcer,PU)的形成與胃酸分泌及蛋白酶消化有關,具有發病反復、節律性上腹部疼痛等特征[1]。西醫認為胃痛多因感染幽門螺桿菌致胃酸分泌過多損傷胃黏膜[2],故臨床治療以抑酸劑抗菌為主。肝胃不和型消化性潰瘍屬中醫脾胃系病證中“胃痛”范疇,以上腹胃脘部近心窩處疼痛為主癥,多由外邪犯胃、飲食不節、情志不暢及脾胃素虛致胃氣郁滯,胃失和降而發病[3],常因季節轉換、情志不暢或飲食不節加重,病情遷延不愈,疼痛焦躁,飲食不暢,如此循環致素體脾虛,加重病情。中醫認為胃痛病位雖在胃,但與肝、脾關系密切,肝胃土木相克,肝胃不和型消化性潰瘍病機為肝氣郁結,橫逆犯胃,致使中焦氣機不通而痛,治療以疏肝解郁、理氣止痛為主。本研究以穴位貼敷、按摩聯合西藥治療肝胃不和型消化性潰瘍,臨床療效明顯,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年3月至2019年1月新密市中醫院收治的76例肝胃不和型消化性潰瘍患者,按照隨機數字表法將患者分為對照組和觀察組,每組38例。對照組男22例,女16例;年齡36~75歲,平均(50.17±7.47)歲;病程0.5~5年,平均(2.40±0.95)年。觀察組男20例,女18例;年齡40~77 歲,平均(51.47±8.01)歲;病程0.4~6年,平均(2.46±0.92)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷符合《消化性潰瘍診斷與治療規范》[4]中的相關診斷標準:臨床表現為中上腹反復節律性疼痛、反酸;睡前有進食習慣者;夜間疼痛,冬春較冷季節疼痛明顯,餐后1~2 h及服用抑酸類藥物疼痛緩解;以消化道出血、穿孔等為首癥,伴有惡心、納差、腹脹、厭食等癥狀;經內鏡、病理組織學檢查、幽門螺桿菌檢測確診;碳13尿素呼氣試驗陽性(即幽門螺桿菌感染)。中醫診斷符合《消化性潰瘍中醫診療專家共識意見》[5]中肝胃不和證,主癥:脘脅脹滿或脹痛;次癥:口苦噯氣,抑郁煩躁(心煩、嘆息),大便不調,舌質淡紅且苔白薄膩,脈弦數。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;患者或其家屬均對本研究知情同意,并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 伴有嚴重肝、腎功能病變者;藥物過敏者;肝、胃癌及結核病等繼發性上消化道潰瘍者;合并有消化道大出血、穿孔等嚴重并發癥者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予奧美拉唑腸溶片、克拉霉素分散片及阿莫西林膠囊治療。奧美拉唑腸溶片(四川科倫藥業股份有限公司,國藥準字H20056108)口服治療,每次20 mg,每日1次。克拉霉素分散片(成都恒瑞制藥有限公司,國藥準字H20093945)口服治療,每次500 mg,每日2次;阿莫西林膠囊(哈藥集團三精明水藥業有限公司,國藥準字H23023294)口服治療,每次1.0 g,每日2次。治療30 d。

2.2 觀察組 給予中藥穴位貼敷、穴位按摩。自制穴位貼敷中藥方:將香附20 g,川芎20 g,木香10 g,延胡索10 g,吳茱萸8 g,梔子8 g。上述諸藥共研細末,與鮮姜汁制成泥膏,用特制模板做成1 cm×1 cm 大小的藥膏貼,每貼含藥約5 g,分別貼于胃俞、中脘、神闕、足三里,每次貼敷4~6 h,每日1 次。穴位按摩:以揉、推、摩、按等手法按摩穴位。患者取仰臥位,囑患者放松身體,待呼吸平穩,先取中脘,再取雙足三里,后取雙太沖,并拿揉肩井。力度由輕到重,循序漸進,以局部出現酸、麻、重、脹或發熱為準,每個穴位按摩5 min,每日1次。治療期間忌煙酒,忌辛辣、膻腥食物。連續治療30 d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 比較兩組患者治療前后再生黏膜功能成熟度指標[表皮生長因子(EGF)、前列腺素E2(PGE2)]水平及免疫功能指標水平。

3.2 療效評定標準 參考《中華胃腸病學》[6]評估。痊愈:胃鏡檢查潰瘍面愈合或瘢痕消失,碳13尿素呼氣試驗陰性,腹痛、腹脹等癥狀消失;顯效:胃鏡檢查潰瘍面愈合面積80%以上,碳13尿素呼氣試驗陰性,伴有少許臨床癥狀;有效:胃鏡檢查潰瘍痊愈面積≥50%且≤80%,臨床癥狀有所改善,碳13尿素呼氣試驗陽性;無效:胃鏡檢查潰瘍面無改善,臨床癥狀明顯,幽門螺桿菌感染嚴重。總有效率為痊愈率、顯效率及有效率之和。

3.3 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

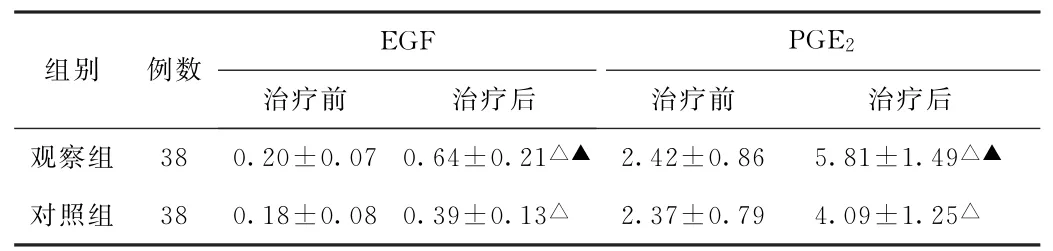

(1)再生黏膜功能成熟度比較 治療后,兩組患者EGF、PGE2均較治療前有所升高(P<0.05),且觀察組均明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組肝胃不和型消化性潰瘍患者再生黏膜功能成熟度比較(μg/mL,±s)

表1 兩組肝胃不和型消化性潰瘍患者再生黏膜功能成熟度比較(μg/mL,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

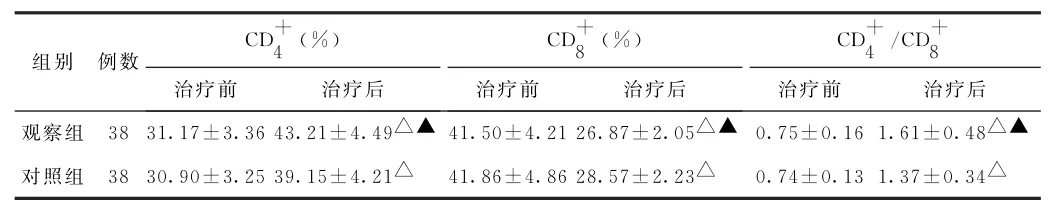

(2)免疫功能比較 治療后,兩組患者CD+8均較治療前有所降低(P<0.05),且觀察組明顯低于對照組(P<0.05);兩組患者CD+4、CD+4/CD+8均較治療前有所升高(P<0.05),且觀察組均明顯高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組肝胃不和型消化性潰瘍患者免疫功能比較(±s)

表2 兩組肝胃不和型消化性潰瘍患者免疫功能比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

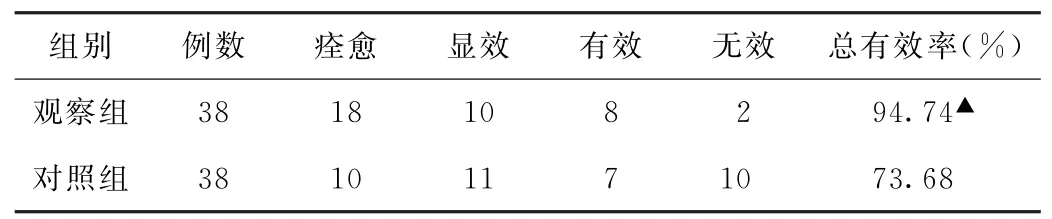

(3)臨床療效比較 觀察組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組肝胃不和型消化性潰瘍患者臨床療效比較(例)

4 討論

消化性潰瘍指發生在胃及十二指腸或與酸性胃液接觸的其他部位的慢性潰瘍,目前認為其發病與胃酸、胃蛋白酶有關,病因為幽門螺桿菌感染、胃酸過度分泌等超過胃黏膜防御能力而導致的損傷。臨床表現為上腹偏左疼痛,可為空腹疼痛、灼痛、隱痛等,季節變化、飲食失調可加重病情,病情遷延致使情緒消極,打亂飲食規律,導致病損持續。西醫治療主要以抑制胃酸、抗菌消炎、保護胃黏膜為主,常用奧美拉唑抑制胃酸、阿莫西林抗菌消炎、克拉霉素抑菌[7-8]。EGF 及PGE2均具有促進細胞分化、修復受損表皮的作用,在潰瘍活動期間顯著降低[9]。EGF 可抑制胃酸分泌,促進上皮細胞增生,修復損傷組織,達到保護胃黏膜的作用;PGE 可抑制胃酸分泌,促進胃液成分改變,增加局部血流量,穩定細胞膜完整性等,達到保護胃黏膜的作用[10]。消化性潰瘍可引起免疫功能異常,導致潰瘍面積浸潤擴大,加劇炎性反應[11]。研究顯示,消化性潰瘍患者的外周血T 細胞亞群均值比值低于健康者,而均值高于健康者,采用奧美拉唑治療可改善T 細胞亞群指標,提升免疫功能[12]。

消化性潰瘍屬中醫“胃脘痛”“痞證”等范疇。《靈樞·經脈》記載:“脾,足太陰之脈……入腹,屬脾,絡胃……是動則病,舌本強,食則嘔,胃脘痛,腹脹,善噫,得后與氣,則快然如衰。”對其臨床表現描述較全面,認為胃痛多由外邪犯胃、飲食傷胃、情志不暢、脾胃虛弱致使胃氣郁結,胃失和降。肝胃不和,脘脅脹滿或脹痛,情志不暢,郁怒傷肝損脾,肝失疏泄,橫逆犯胃,脾失健運,胃氣壅滯,木逆伐土,引起脾胃氣傷,中焦虛寒而痛;胃為臟腑大源,主受納、腐熟水谷,其氣和降而順,胃失溫養,虛寒而痛;肝喜條達,主疏泄,肝氣郁結,橫逆犯胃,中焦氣機不通而痛。治療以疏肝止痛,健脾祛瘀,行氣和血。穴位貼可通過穴位導入藥物及刺激對應穴位調節脾胃功能,本研究中穴位貼所含延胡索可涼血活血、祛瘀止痛;香附可疏肝理氣、調經止痛;吳茱萸可散寒止痛、疏肝下氣;梔子可瀉火除煩、消腫止痛;木香可溫中行氣止痛、健脾消食導滯;川芎可活血行氣、化瘀通絡、走而不守,具有引經之效。胃俞、中脘、神闕、足三里為臟腑精氣輸注之處,藥物與穴位結合可激發經絡之氣[13],諸藥結合穴位共奏健脾益氣、祛瘀止痛之效;輔以穴位按摩可調和脾胃、緩解疼痛。上腹部為脾胃兩經循行之處,太沖為足厥陰肝經之輸,刺激太沖可解肝郁。現代醫學研究發現,刺激太沖可修復、保護血管內皮細胞,亦能夠抑制亢進的下丘腦-垂體-腎上腺軸,進而減輕疼痛[14]。《難經》記載:“腑會中脘。疏曰:腑病治此。”中脘具有運化水濕、除濕散結、健脾調胃、溫中散寒之效;足三里可通經活絡、補中益氣,刺激足三里對胃黏膜損傷具有一定保護作用,可提高身體的免疫力與抗病力[15]。

穴位貼敷屬經皮給藥,是以穴位為給藥窗口,吸收藥物而產生治療作用,因穴位皮膚角質層較薄,周圍阻抗低,用藥更易吸收,可使藥物直達病所,刺激局部神經調節脾胃功能,達到健脾益氣、祛瘀止痛之效[16]。王靜宇等[17]治療慢性胃病,取胃俞、中脘、神闕、足三里等穴位進行穴位貼敷,其有效率為95%,表明穴位敷貼臨床療效較好,且穴位貼敷換藥便捷,不良反應較少,在發揮藥物治療效果的同時,可通過穴位經絡實現對脾胃的功能調節。穴位按摩可刺激穴位疏通經絡,調節脾胃功能,緩解疼痛。聯合西藥治療,可提升臨床療效,降低藥物使用率,減少不良反應的發生。

本研究結果顯示,穴位貼敷、按摩聯合西藥治療肝胃不和型消化性潰瘍,免疫功能均優于單用西藥治療,同時EGF、PGE2均優于對照組,總有效率明顯高于對照組(P<0.05),表明通過中西醫聯合用藥可有效抗炎殺菌,保護胃黏膜,改善脾胃癥狀,促進機體康復。但本研究未觀察統計不良反應及更多指標,對本研究納入的中老年患者施用穴位敷貼及按摩措施是否影響心率、血壓指標及耐受、心理等因素還需進一步探討。