補陽還五湯加減聯合甲磺酸倍他司汀治療后循環缺血性眩暈的臨床觀察

楊雨鋒,郭小通,賴增流

(廣東省河源市紫金縣中醫院,廣東 河源 517400)

后循環又稱為椎基底動脈系統,一般包括椎動脈、基底動脈及大腦后動脈,主要用于腦干、小腦、枕葉、丘腦、上段脊髓、部分顳葉供血[1]。后循環缺血指椎基底動脈系統短暫性缺血發作及腦梗死,其發生與血管動脈粥樣硬化、栓塞、穿支小動脈病變有關,多發于中老年群體,且可反復發作[2-3]。眩暈是后循環缺血的常見癥狀,研究表明后循環缺血性眩暈多發者發生腦梗死的概率明顯增高[4],因此,必須對其進行及時的干預治療。本文采用補陽還五湯聯合甲磺酸倍他司汀治療后循環缺血性眩暈,現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年2月至2019年2月在河源市紫金縣中醫院治療的98例后循環缺血性眩暈患者,按照隨機數字表法將患者分為對照組和觀察組,每組49例。對照組男28例,女21例;年齡43~78歲,平均(56.54±5.34)歲;病程1~18年,平均(11.52±3.04)年。觀察組男27例,女22例;年齡45~76歲,平均(56.41±5.31)歲;病程1~17年,平均(11.49±3.02)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 符合《中國后循環缺血的專家共識》[5]及《中醫內科學》中后循環缺血性眩暈的相關診斷標準[6];對本研究內容知情并自愿配合治療。

1.3 剔除條件 合并心、肺、肝、腎功能嚴重障礙或衰竭者;有血液系統疾病、精神異常、認知障礙者;其他疾病造成眩暈者;妊娠期、哺乳期女性;對本研究所用藥物過敏者;治療依從性不高或中途退出研究者。

2 治療方法

兩組患者入院時均接受常規降血糖、降血壓、吸氧、穩定水電解質平衡等治療。

2.1 對照組 給予甲磺酸倍他司汀片(廣東世信藥業有限公司,國藥準字H20100025)口服,每次12 mg,每日3次,飯后服用;可根據患者病情適當增減藥量。14 d為1個療程,連續治療2個療程。

2.2 觀察組 在對照組治療基礎上聯合補陽還五湯加減治療。補陽還五湯組成:黃芪60 g,丹參30 g,黨參片30 g,川芎15 g,赤芍15 g,當歸15 g,天麻10 g,地龍10 g,葛根10 g,桃仁10 g,紅花10 g。根據患者病情及癥狀加減,高脂血癥者加生山楂;高血壓者加杜仲、鉤藤;伴有耳鳴者加石菖蒲、磁石;伴有脘腹脹痛者加厚樸、陳皮;伴有失眠者加柏子仁、酸棗仁。水煎煮,每日1劑,分早晚2 次溫服。14 d為1 個療程,連續治療2個療程。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 比較兩組患者治療前后的血液流變學指標及椎基底動脈血流速度。血液流變學指標包括纖維蛋白原、全血黏度和血漿黏度,椎基底動脈血流速度包括左側、右側椎動脈血流速度(VA)及基底動脈血流速度(BA)。

3.2 療效評定標準 治愈:臨床癥狀基本消失,經顱多普勒(TCD)檢查顯示正常;顯效:眩暈程度及伴隨癥狀明顯改善,TCD 檢查顯示明顯改善;有效:眩暈程度及伴隨癥狀有所改善,TCD 檢查顯示有所改善;無效:臨床癥狀無任何改善,甚至加重,TCD 檢查無改善。總有效率為治愈率、顯效率及有效率之和。

3.3 統計學方法 采用SPSS 20.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例或百分率表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

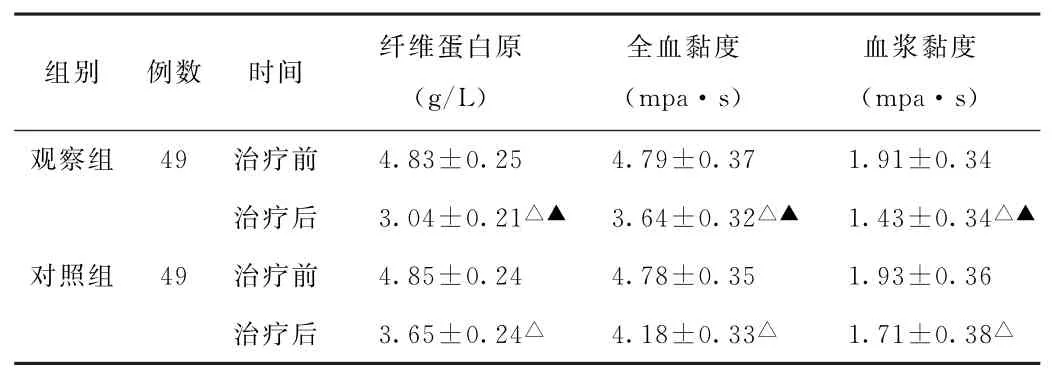

(1)血液流變學指標比較 治療前,兩組患者纖維蛋白原、全血黏度及血漿黏度水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者纖維蛋白原、全血黏度及血漿黏度水平均明顯低于治療前(P<0.05),且觀察組上述指標均明顯優于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組后循環缺血性眩暈患者治療前后血液流變學指標比較(±s)

表1 兩組后循環缺血性眩暈患者治療前后血液流變學指標比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

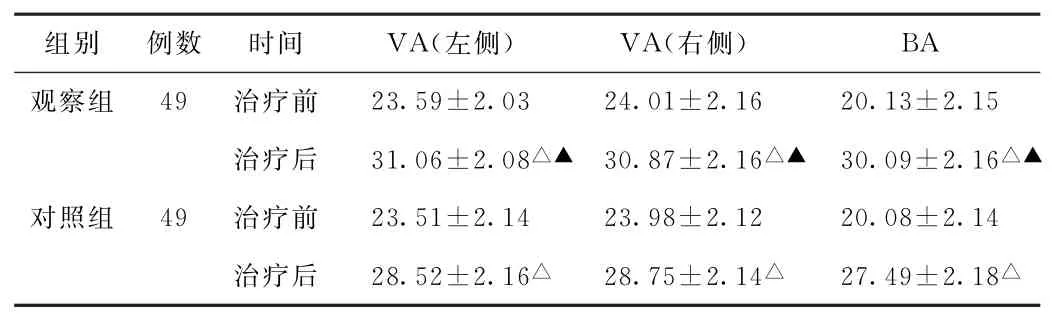

(2)椎基底動脈血流速度比較 治療前,兩組患者椎基底動脈血流速度比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者椎基底動脈血流速度均明顯優于治療前(P<0.05),且觀察組椎基底動脈血流速度均明顯優于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組后循環缺血性眩暈患者治療前后椎基底動脈血流速度比較(cm/s,±s)

表2 兩組后循環缺血性眩暈患者治療前后椎基底動脈血流速度比較(cm/s,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

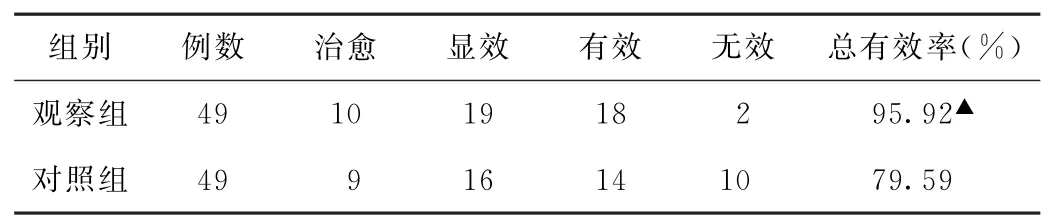

(3)臨床療效比較 觀察組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組后循環缺血性眩暈患者臨床療效比較(例)

4 討論

后循環缺血的危險因素很多,除遺傳、年齡、家族史等因素外,肥胖、不良生活及飲食習慣、高血壓病、糖尿病、高血脂、心臟病、頸動脈病等均可引發后循環缺血。本病臨床常伴有眩暈、四肢無力、肢體麻木、惡心嘔吐、短暫意識喪失、視物模糊等癥狀,其特征為同一側腦神經損傷及另一側運動感覺損傷的交叉表現[7-9]。后循環缺血性眩暈作為腦卒中的發病先兆,對其盡早進行干預可減少腦血管疾病發生率,臨床治療以提高腦血管血流量,降低血液黏度,促進血液循環為主要目的[10-11]。甲磺酸倍他司汀片為組胺類藥物,可明顯擴張腦血管,增加腦血管流量,有效降低內耳靜脈壓,減弱前庭神經的傳導速度,改善眩暈癥狀。但該藥對支氣管哮喘、消化道潰瘍活動期及腎上腺髓質瘤患者具有較多的不良反應,需謹慎控制藥物劑量[12]。

后循環缺血性眩暈屬于中醫“眩暈”范疇,其致病因素較多,多數醫家認為“痰飲”是主要致病因素,治療以疏經通絡、祛瘀活血為主。本文采用的補陽還五湯參考《醫林改錯》中補陽還五湯加減[13]及中醫“氣滯則血瘀”“血瘀致眩”等理論基礎而成。方中黃芪補氣固表,丹參祛瘀活血,黨參補中益氣,川芎祛風行氣,赤芍清熱涼血,當歸補血調經,天麻鎮痛補虛,地龍清熱平喘,葛根生津止渴,桃仁破血散瘀,紅花通經止痛。諸藥合用,共奏益氣通絡、活血散表、祛瘀止痛之效。現代藥理學研究表明,補陽還五湯中含有黃芪多糖、當歸多糖、紅花黃色素A、川芎嗪等成分,其中黃芪多糖可降低興奮性氨基酸在細胞內的釋放[14];當歸多糖可抑制血小板凝集,改善腦部微循環[15];紅花黃色素A 具有良好的擴血管作用,可增加腦組織的血液灌注量[16];川芎嗪可緩解血管平滑肌收縮,加速血液流動[17];地龍可改善血液流變學;諸藥聯合應用可發揮協同作用,達到緩解眩暈癥狀、提高椎基底動脈血流速度、緩解血管痙攣的作用[18]。本研究結果顯示,觀察組臨床總有效率及臨床癥狀改善程度均明顯優于對照組,進一步驗證了補陽還五湯的顯著療效。

總之,采用補陽還五湯加減聯合甲磺酸倍他司汀治療后循環缺血性眩暈患者,可改善其臨床癥狀,減少腦卒中等疾病的發生率,安全性較高,值得臨床推廣應用。