植物界的水熊蟲有望在火星上自由生長(zhǎng)

就難以殺死程度而言,幾乎找不出能與水熊蟲比肩韌性的動(dòng)物。但水熊蟲也并非地球上唯一一種能忍他物所不能忍的生物。

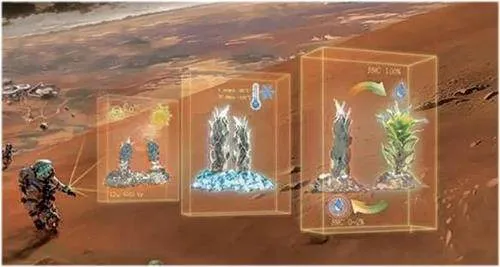

齒肋赤蘚,一種具備非凡韌性的沙漠苔蘚,可以在最惡劣環(huán)境下生存——無論是酷熱、嚴(yán)寒、干旱還是輻射,齒肋赤蘚都能自如應(yīng)對(duì)致命條件。在科學(xué)家看來,即便將它移植到火星,它也會(huì)繼續(xù)存活并生出新植株。

發(fā)現(xiàn)并證明齒肋赤蘚生命力的團(tuán)隊(duì)來自中國(guó)科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所。該團(tuán)隊(duì)不久前發(fā)表論文指出,齒肋赤蘚是一種“有前途的外星環(huán)境移植先鋒植物”,尤其是在人類欲建立外星球永久基地的情況下。

72984aba4324cfc925b2c736e0a2f244

72984aba4324cfc925b2c736e0a2f244作者在論文中指出:“許多在其他星球上建立人類定居地的計(jì)劃都聚焦于農(nóng)作物對(duì)特定環(huán)境的適應(yīng)。這些定居點(diǎn)需要能在外星環(huán)境,例如火星的土壤和惡劣條件下生長(zhǎng)的先鋒植物。”

新疆生地所的干旱生態(tài)學(xué)專家認(rèn)為,齒肋赤蘚是未來進(jìn)擊外星的先鋒植物中最有希望的候選者之一。獲得補(bǔ)足水分與脫水的苔蘚樣本后,研究團(tuán)隊(duì)對(duì)它們進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試:將它們放入-80攝氏度的冰箱里3~3年;浸入-196攝氏度的液氮罐內(nèi)15~30天;暴露在最強(qiáng)達(dá)到16000戈瑞(Gy)的伽馬射線下。

之后,齒肋赤蘚樣本被轉(zhuǎn)移到模擬火星環(huán)境中。該環(huán)境具有紫外線輻射、大氣壓力以及與火星表面一致的低氧水平。部分苔蘚表現(xiàn)得比其他苔蘚更好,例如,脫水率高達(dá)98%的植物比含水量充足的植物更易恢復(fù)狀態(tài)。總體上看,齒肋赤蘚展現(xiàn)了無與倫比的火星生存能力。

團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,齒肋赤蘚之所以擁有如此強(qiáng)大的恢復(fù)力,或者說韌性,很大程度上歸功于其進(jìn)化史。苔蘚被認(rèn)為是最早遍布地球陸地的有胚植物。“這些小型先鋒植物已經(jīng)進(jìn)化出對(duì)干旱、紫外線輻射和溫度波動(dòng)的先天抵抗力。”

齒肋赤蘚的卷狀葉片通過減小表面積和蒸騰作用來保存水分,其細(xì)胞結(jié)構(gòu)則極有利于應(yīng)對(duì)極端干燥。從分子水平上看,齒肋赤蘚含大量蔗糖和麥芽糖(即使面對(duì)強(qiáng)大壓力也如此)。這有助于它在強(qiáng)壓下保持細(xì)胞結(jié)構(gòu),一旦條件改善,糖分可提供恢復(fù)狀態(tài)所需的能量。

包括齒肋赤蘚在內(nèi)的大多數(shù)苔蘚都難以作為人類的主食。不過若能通過基因工程的改造,令其他可食用植物獲得對(duì)極端環(huán)境的耐受屬性,人類或許在火星上就能吃到現(xiàn)摘的農(nóng)作物。此外,即使沒有任何營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,苔蘚也可能有助于氧氣生產(chǎn)、土壤健康以及碳封存工作——這些都是人類在火星繁衍生息所必需的。