捏得牢,才是真正的紅包

海上客

春節(jié)自古至今都是一年中最重要的節(jié)儀,在我小時(shí)候,日子雖然清苦,壓歲錢多少還是有的。那會(huì)沒(méi)有正兒八經(jīng)的紅包,大人只能找來(lái)半張紅紙,切割一下,幾張毛票一包,算是壓歲錢了。親戚朋友來(lái)了,寒暄過(guò)后,照例往小孩口袋里塞個(gè)紅包,也是一張紅紙幾張毛票。

這幾張毛票來(lái)之不易啊,它極大地激發(fā)了我的想象力——買一包奶油話梅,一定要到冠生園去買;要不買一套航海模型,帶小馬達(dá)的;還是買支巧克力吧,從來(lái)沒(méi)吃過(guò)那玩意兒,啥滋味都不知道,光聽(tīng)女同學(xué)說(shuō)來(lái)著,每次路過(guò)太平橋的大同食品店,都禁不住“饞吐水”答答滴。想了幾天,最后決定還是存起來(lái),到春游時(shí)愛(ài)怎么花就怎么花。男人嘛,意志要堅(jiān)強(qiáng)些。

于是找出夏天用剩的半筒痱子粉,將快要結(jié)塊的那點(diǎn)痱子粉出清,再找來(lái)幾張白紙,將紙罐糊死,頂上開(kāi)一條縫,保證能塞得進(jìn)五分硬幣,但如果想倒出來(lái)則比登蜀道還難。然后調(diào)了水彩顏料,端端正正寫上“儲(chǔ)蓄罐”三個(gè)字。等漿糊和字跡干后,趁家中無(wú)人,將壓歲錢極隆重地投入罐內(nèi)。

將人間的珍貴感情莊嚴(yán)傳遞并牢牢把握,應(yīng)該是傳統(tǒng)節(jié)日預(yù)設(shè)的動(dòng)人程序。

開(kāi)學(xué)前一天,媽媽找我談心:“上次小娘舅、小娘娘、二叔公、還有華寶坊的寧波阿婆給你的……那個(gè)那個(gè),壓歲錢呢?”看來(lái)兇多吉少,極不情愿地朝柜子上的儲(chǔ)蓄罐呶呶嘴。“交出來(lái)。”媽媽和顏悅色地說(shuō)。

“那是我的壓歲錢啊!”我無(wú)力地爭(zhēng)辯著,“我要派用場(chǎng)的。”

“什么你的我的,你是喝西北風(fēng)長(zhǎng)大的嗎?”媽媽加重了語(yǔ)氣,從身后亮出了米袋子,“去,買10斤洋秈米,剩下多少就算你的了。”

媽媽的眼神堅(jiān)定無(wú)比,就像《平原游擊隊(duì)》里的李向陽(yáng),一點(diǎn)商量余地也沒(méi)有。購(gòu)糧證和糧票就放在桌子上,瞄一眼五斗櫥上那只忽快忽慢的三五牌臺(tái)鐘,時(shí)間逼近上午10點(diǎn)半,再不買來(lái),一家人的午飯就沒(méi)著落了。最后,只得一拳頭把小金庫(kù)砸個(gè)稀巴爛。天可憐見(jiàn)的,除去買米的錢,剩下的幾個(gè)鋼蹦連喜兒的紅頭繩也買不成了。什么叫悲壯,這就是啦。

現(xiàn)在的孩子,過(guò)一個(gè)大年收獲的壓歲錢真可以把我們的脊梁骨壓斷啊!

但是在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,壓歲錢也遇到了一個(gè)危機(jī),這也是支付方式突然發(fā)生變化后造成的尷尬。在不少家庭,壓歲錢已經(jīng)通過(guò)支付寶來(lái)給了,手機(jī)一響,收到一千,回個(gè)表情;再一響,收到兩千,再回個(gè)表情。連“謝謝”兩個(gè)字都不是自己親手寫的!

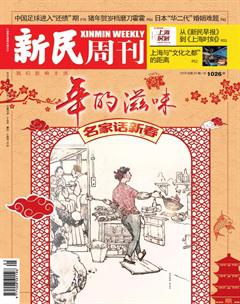

前不久我受一家上海鴻承閣旗下“嗨!Shanghai”文創(chuàng)公司委托,用白描形式畫了幾種傳統(tǒng)吉祥圖式,用于紅包的襯底,有紅梅、水仙、牡丹、萬(wàn)年青等,希望大家喜歡。我還與文創(chuàng)團(tuán)隊(duì)一起總結(jié)出一句話:“捏得牢的才是真正的紅包”。

捏得牢,這是雙關(guān)語(yǔ)。首先指的是能夠在物理層面感覺(jué)到紅包的存在,沉甸甸的,厚篤篤的,帶著長(zhǎng)輩的體溫與手澤,這樣的紅包可以讓孩子們更真切地感受濃濃親情。其次,捏得牢,是對(duì)電子支付方式的溫柔抵抗。我并不反對(duì)電子支付,本大叔現(xiàn)在出門已不帶錢包了,但在紅包這檔事上,必須強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)民俗中的儀式感,讓長(zhǎng)輩在授予真金白銀的那一刻,捎上一兩句殷切希望,讓孩子在接受“實(shí)體壓歲錢”時(shí),回饋真誠(chéng)的感恩。雙方通過(guò)有溫度的紅包,將人間的珍貴感情莊嚴(yán)傳遞并牢牢把握,欣喜地享受互動(dòng)的表情,應(yīng)該是傳統(tǒng)節(jié)日預(yù)設(shè)的動(dòng)人程序。

一年就這么一次,讓紅包回歸我們的歡樂(lè)時(shí)光!