宮腔鏡在子宮內膜息肉診治中的應用

陶慧娟

【摘?要】 目的:分析子宮內膜息肉患者采取宮腔鏡診治的臨床應用價值。方法:此次選擇2017年2月至2019年3月本院收治子宮內膜息肉患者50例為研究對象,根據抽簽結果分為觀察組與對照組,對照組患者采取宮腔診刮術治療,觀察組患者采取宮腔鏡診治術治療,對比兩組患者診斷準確率及治療效果,統計并分析各組患者診斷用時、手術用時及術中出血量。結果:觀察組患者診斷準確率與治療總有效率均明顯優于對照組(P<0.05)。觀察組患者診斷用時(14.98±0.25)min、手術時長(23.22±2.01)min均長于對照組,但術中出血量(9.57±1.33)mL少于對照組,總住院時長(5.48±0.22)d短于對照組(P<0.05)。結論:子宮內膜息肉患者采用宮腔鏡診治效果更佳,能更準確判定疾病,且對患者傷害小。

【關鍵詞】 宮腔鏡;子宮內膜息肉;診治

文章編號:WHR2019041059

子宮內膜息肉屬于臨床婦科較為常見的病癥之一,指的是子宮內膜由于過度增長生成突于子宮腔的有蒂腫物,患者臨床癥狀表現以腹痛、陰道出血、不孕等為主,對患者的身心健康及日常生活均造成不利影響[1]。以往臨床多以超聲技術、刮宮術等診治該病,但漏診概率較高,療效較差。隨著醫療技術水平的提高,宮腔鏡技術得以發展與完善,被用于診治子宮內膜息肉疾病中,效果良好。本文以2017年2月至2019年3月本院收治50例子宮內膜息肉患者為例,探究宮腔鏡診治的應用價值,具體如下。

1?資料與方法

1.1?一般資料

此次選擇2017年2月至2019年3月本院收治子宮內膜息肉患者50例為研究對象,根據抽簽結果分為觀察組與對照組,對照組共計患者25例,最小年齡為30歲,最大年齡為50歲,平均年齡(42.1±1.2)歲,其中15例患者有剖宮產史,4例患者有人工流產史。觀察組共計患者25例,最小年齡為31歲,最大年齡為49歲,平均年齡(42.2±1.1)歲,其中14例患者有剖宮產史,5例患者有人工流產史。兩組患者基本資料經統計軟件檢驗,結果無明顯差異(P>0.05),可對比分析。本研究經倫理委員會許可,患者均自愿參與,簽署同意書。

1.2?納入、排除標準

納入標準?1)全體患者均經病理診斷確定為子宮內膜息肉疾病;2)患者年齡范圍在30~50歲。

排除標準?1)排除子宮頸惡性病變患者;2)排除精神方面疾病的患者。

1.3?方法

觀察組與對照組患者均在月經結束后3~7d接受診察,術前3d切勿進行性生活,如患者陰道持續性出血,輔以相應止血干預。檢測患者血常規指標、肝腎功能指標等,如患者出現感染問題,輔以抗生素。手術前6h禁止患者進食飲水,徹底排空膀胱,擦洗陰道,軟化宮頸口。

對照組患者接受宮腔診刮術治療,具體過程為:根據患者具體情況選擇麻醉方式,調整患者體位至膀胱截石位,利用窺陰器將宮頸徹底暴露出來,通過宮頸鉗固定宮頸前唇,根據B超結果利用刮匙對宮腔壁、宮角進行搔刮。重點對B超異常回聲處進行搔刮。將清理組織送至檢驗科。

觀察組患者接受宮腔鏡診治,具體過程為:對患者實施靜脈麻醉,調整體位至膀胱截石位,暴露、固定宮頸方式與對照組一致,將宮腔鏡緩慢置入患者宮腔內,注入膨宮液使宮腔充盈,控制宮腔壓力在90mm~110mmHg,靈活變化宮腔鏡,查看宮腔四面、宮底、宮角、輸卵管等情況,判定息肉位置、數量,根蒂情況等,通過電切術將息肉徹底清除,且以電凝術止血[2]。

兩組患者術后均輔以抗感染等治療,叮囑患者術后1個月內禁止坐浴及性生活。

1.4?觀察指標

比較兩組患者治療效果。顯效:患者臨床癥狀徹底消失,息肉組織徹底清除;有效:患者臨床癥狀有所好轉,僅殘留少量息肉;無效:患者臨床癥狀未發生變化或加重,息肉組織仍存在。總有效率=顯效率+有效率。

記錄兩組患者診斷用時、手術用時,術中出血量及總住院時長。

1.5?統計學分析

利用SPSS 19.0專業統計軟件對本次診治結果進行分析,利用χ2檢驗診斷準確率、治療總有效率等計數資料,利用t檢驗診斷用時、手術用時、術中出血量、總住院時長等計量資料。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2?結果

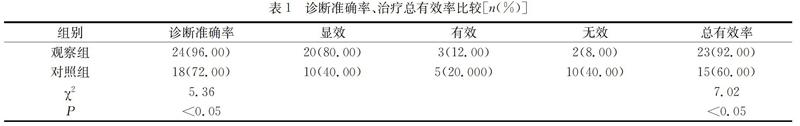

2.1?診斷準確率、治療總有效率比較

觀察組患者診斷準確率、治療總有效率均明顯高于對照組(P<0.05),具體見表1。

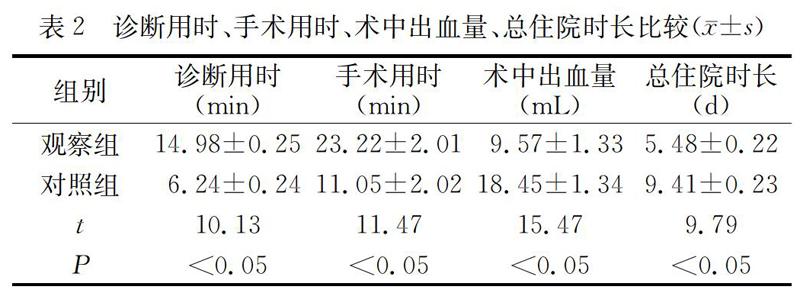

2.2?診斷用時、手術用時、術中出血量、總住院時長比較

觀察組患者診斷用時、手術用時均長于對照組(P<0.05),術中出血量少于對照組,住院總時長短于對照組(P<0.05),見表2。

3?討論

子宮內膜息肉指的是女性子宮內膜發生小范圍異常增生現象,病灶較內膜更加突出,可表現為單個或多個光滑的腫物,增生病灶蒂的長短不一,發病人群分布較廣,通常育齡到絕經后整個年齡段內發病率較高[3]。目前對子宮內膜息肉的發病機制還沒有統一的解釋,但醫學研究者認為該疾病與雌性激素異常分泌、炎性因子刺激等有著密切關系。由于子宮內膜息肉的臨床表現與其它子宮內炎癥基本一致,往往會造成患者的忽略,只有在宮腔鏡檢查和刮宮活檢時才能準確診斷出。

超聲下刮宮活檢方法雖然準確率較高,但對醫生的操作技巧要求過高,而且部分合并急性子宮內膜炎癥的患者不宜采用這種方法,還不易與功能性的子宮出血進行有效區分。宮腔鏡技術的引入則彌補了傳統刮宮診斷術的缺陷,其不再需要通過超聲的非主視角進行觀察,而是能夠直接對子宮內的情況進行查看,手術視野更好,對息肉病灶尋找的準確率更高,準確的定位有利于控制術后復發問題。同時,利用宮腔鏡技術進行活檢的準確度較高,可在微創條件下取得滿足臨床診斷的充足樣本,減少了傳統刮宮診斷的遺漏問題,也降低了診斷過程中子宮內膜受損幾率[4]。另外在宮腔鏡下取得的樣本完整性更好,能夠使病理分析的準確性大幅提升,可有效確定息肉病灶的發展階段。但需要注意的是,雖然宮腔鏡可以直接檢視宮腔內病變定位取材,明顯提高診斷準確率。但宮檢報告是否能真實反映宮腔情況另當別論,宮腔鏡實際是特殊形式的照相機,不是照相機好,照片拍的就好。做好宮腔鏡需要很長的學習曲線,它是需要在局促空間內及液體環境中完成的手術,宮腔鏡治療多數需要帶電操作,而且需要在指定時間內完成,它的并發癥包括子宮穿孔、空氣栓塞、TURP等,一旦發生非常嚴重。

總之,子宮內膜息肉患者采用宮腔鏡診治效果更佳,能更準確判定疾病,且對患者傷害小。

參考文獻

[1] 孫宏,吳蕾.宮腔鏡下子宮內膜息肉電切除術與子宮內膜息肉摘除加電凝術治療子宮內膜息肉的療效比較[J].安徽醫學,2019,40(02):115-118.

[2] 郭喜蓮.子宮內膜息肉與異常子宮出血相關性分析[J].山西醫藥雜志,2018,47(24):2995-2997.

[3] 張蓉,馬如霞,馮潔.宮腔鏡下子宮內膜息肉切除術聯合孕激素治療子宮內膜息肉效果分析[J].臨床和實驗醫學雜志,2018,17(10):1083-1085.

[4] 李燕華,何瑋,吳小芳,等.宮腔鏡下息肉電切術對子宮內膜息肉合并不孕癥患者的臨床療效、復發及術后妊娠結局的影響[J].解放軍醫藥雜志,2019,31(02):72-75.