論民國宋詩派文人群體的抗戰詞

趙家晨

(江西師范大學 文學院,江西 南昌 330022)*

當下,民國舊體文學研究如火如荼,然主要集中在新文學作家群體,未能擴展到以傳統文學為主的作家身上。以舊體詩詞為例,眾多文人群體的舊體詩詞未能被當今學人所關注,諸如民國宋詩派文人群體的抗戰詞。宋詩派文人群體的抗戰詞可謂十四年抗戰的詩史,它們繼承了中國古代戰爭詩詞的紀實性筆法,真實紀錄了中華民族艱難的抗戰歷程,書寫了抗戰環境下文人的內心情志,凸顯出異于古代的國家意識和民族意識,其價值不僅在于鼓舞了中華兒女奮勇御外的斗志,更促成了民國中葉舊體詩詞創作的中興,對當下的現代中國文學史具有補寫意義。

一、抗戰詞的作者主體、詞作數量、類型及成因

所謂“民國宋詩派文人群體”,指的是民國之際以宋詩為主要師法淵源的詩人的統稱,并非是一個既有的概念。①至于他們所作的“抗戰詞”,②學界也未分類整理。于此,有必要從作者主體、詞作數量、詞作類型等方面,對民國之際宋詩派文人群體的抗戰詞進行系統的梳理,并深入挖掘該群體抗戰詞呈現上述情狀的緣由。

從作者主體來看,民國宋詩派文人群體的抗戰詞主要以成長于民國之際的學人為主,兼有從晚清跨入民國的易代文人。主要成員既有任職汪偽政權的龍榆生、陳方恪,亦有淪陷區的夏敬觀、袁思亮,還有國統區的袁榮法、林庚白、姚鹓雛、汪東、馬一浮、歐陽祖經、邵祖平、辛際周等。從作者地域分布來看,以活動在川渝地區的學人最多,有姚鹓雛、汪東、馬一浮、邵祖平、袁榮法等;江南次之,有夏敬觀、袁思亮、陳方恪、龍榆生等;贛南又次之,有歐陽祖經、辛際周等。該群體抗戰詞主要作于抗戰前幾年,以1937年至1941年最為集中,后四年詞作數量銳減。可見,該群體詩人身份復雜,地域活動頻繁,詞學創作存在時間間隔。

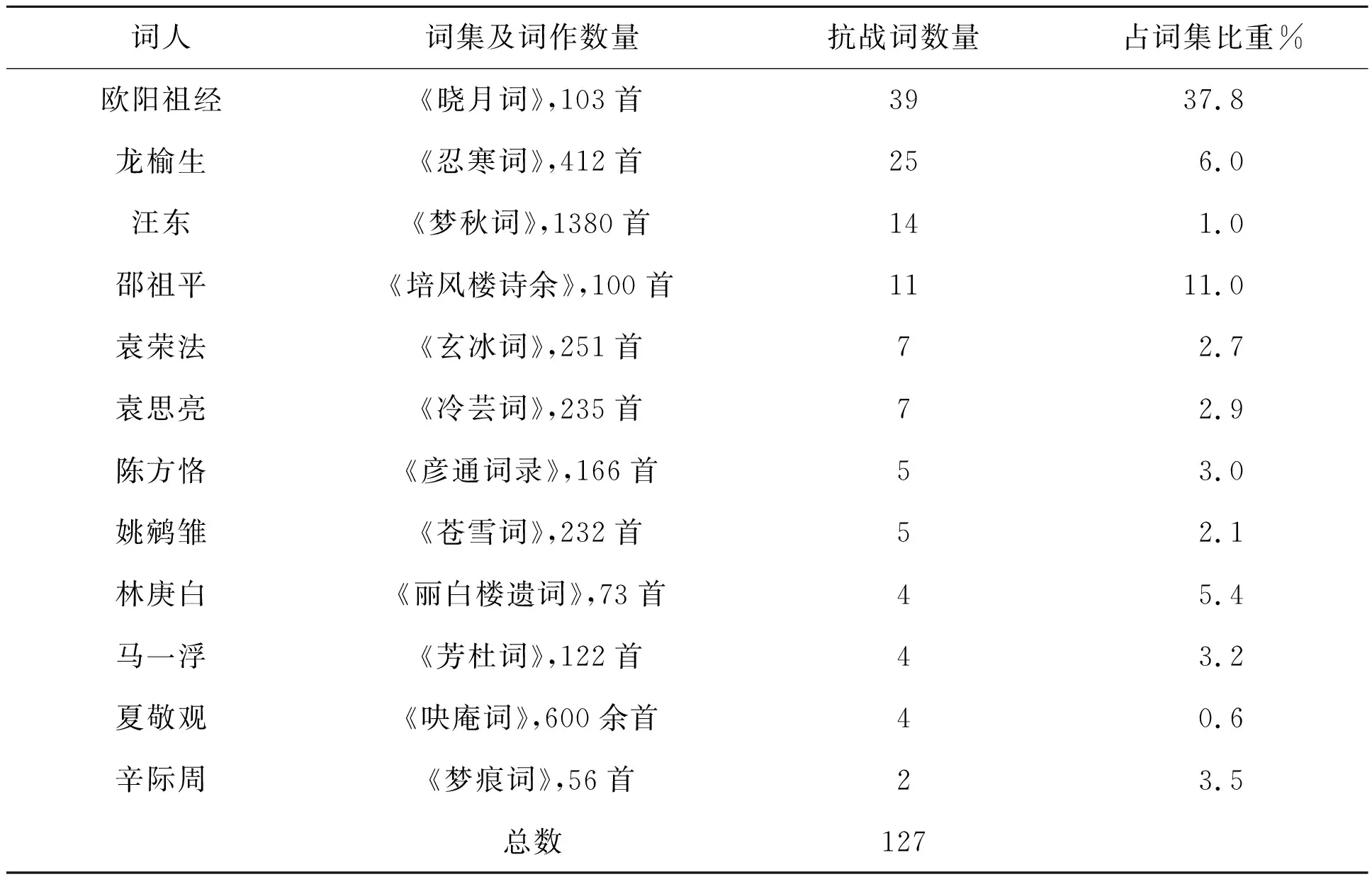

從詞作數量來看,個體詩人的抗戰詞作數量并不算多,從十數首至數首皆有;但群體詞作的總量則超過百首。具體詩人的詞作見表1。

從表1可見,民國宋詩派文人群體的抗戰詞作總數較為龐大,但個體詩人的抗戰詞數量卻不算多,且在各自詞集中所占比例較小,大部分在10%以下。然中正大學教授歐陽祖經最為特別,抗戰詞作近40首,占詞集中詞作總量的四成左右.其《曉月詞》被王易評為“于民族抗戰之年,為《庚子秋詞》之和,運蘇辛之氣骨,擅歐晏之才華,使錦簇花團中含劍氣,陽春白雪盡入正聲”,[1]應是其特意為之,目的在于以詞紀史。

表1 民國宋詩派文人群體抗戰詞作統計表

從詞作類型來看,民國宋詩派文人群體的抗戰詞可劃分為低沉悲泣型、慷慨激昂型兩大類,且以前者占絕大多數。依據詞作情感表達方式來看,該群體文人大多選擇以幽怨的詞句來描述戰爭帶給自己及民眾的苦難,記述流亡生活的艱辛等;然當詞筆投射到戰爭場景以及抒發內心情志時,詞句往往激越悲壯,呈現出慷慨鏗鏘的情感意蘊。

民國宋詩派文人群體的抗戰詞之所以在作者主體、地域分布、創作時間以及詞作情感表達分類方面呈現上述情狀,主要原因如下:第一,抗戰詞作者以國統區學人為主、淪陷區為輔,主要是受政治環境的影響。國民政府聯合共產黨發動全民抗戰,故而國統區的學人配合政府宣傳部門創作大量的抗戰詞以鼓舞民眾抗戰,相較而言,淪陷區的文人則忌憚于日軍的高壓政策,為保存性命,不敢寫帶有明顯反日情緒的文字;第二,在詞作情感表達上出現涇渭分明之態,國統區學人的抗戰詞有不少直接描繪戰爭場面、表達抗日決心的內容,而淪陷區學人的抗戰詞則多以象征手法隱晦地表達對日寇的不滿,這也是政治氣候使然;第三,抗戰詞從創作時間看多作于抗戰前期,而抗戰后期相關詞作數量較少,這是文人群體自身環境的變化與戰爭局勢的緩和所致。隨著大量學人西遷征途的結束,生活環境趨于安定,抗日戰爭相持階段的到來,劇烈的大會戰數量銳減,宋詩派文人群體描寫戰爭的詞作數量自然減少,取代的是思念故園家鄉詞作的增加。總之,民國之際,宋詩派文人群體的抗戰詞呈現出以敵后學人為主,詞作多作于上1930年代后期,且在情感意蘊上呈現出沉吟與慷慨并舉的形態。

二、抗戰詞的主旨內容

民國宋詩派文人群體的抗戰詞始于1930年代初期,大規模抗戰詞的創作是在全面抗戰之后。他們的抗戰詞一方面書寫戰爭的慘象、敵寇的兇殘以及給國人帶來的沉重災難;另一方面敘說在大歷史環境下自身的漂泊之苦、思鄉之切;更有對抗戰英雄的贊歌,抒發毀家紓難、舍身保國的壯志。

抗戰詞真實記錄了戰爭帶來的災難以及自身飄零之苦、思鄉之切。如辛際周《浪淘沙慢》:

洗霄雨,苔痕繡潤,幾篆縈碧。深掩荊扉晝寂,偷閑暫許偃息。正刺耳、聲聲笳吹急。悄無語、搔首孤立。念世事身謀兩如許,盈襟恨堆積。京國、望中陣壘云隔。問大好河山今誰主,忍淚彈叵得。嗟亂里余生,天際逋客。墜烏向夕,同魯陽、心事揮戈誰識?詞賦徂年尤蕭瑟,興亡夢、倦傳彩筆。掛愁眼、烽煙南接北。續殘命、強勸蒲觴,負令節、傷心怕見朱榴色。[2]

此詞從內容上可知是一首感時詞。民國二十七年(1938),日軍飛機轟炸贛西,遍地瘡痍。詩人于劫后余生之時登高眺遠,因興亡之悵恨,興庾信之才筆填此詞。通篇稼軒之語,憂憤無端,詞風凄咽沉痛。又如馬一浮《水調歌頭》:

獨客聽巴雨,三度菊花天。故園何處秋好?兵火尚年年。洶涌一江波浪,迢遞數行征雁,愁思共無邊。極北況冰雪,大漠少孤煙。(聞莫斯科早雪,鏖戰方急)登臨倦,笳鼓急,瘴云連,明年懸記,此日萬國掃腥膻。看遍籬東山色,不把茱萸更插,巫峽一帆穿,白發倚庭樹,歸夢滯霜前。[3]

此詞作于民國三十年(1941),詩人已飄零蜀地三年有余,然故園仍處兵火之中,雖思鄉卻不能歸鄉,愁思之情一覽無遺。

抗戰詞對戰爭的描寫多采用古典詩詞中已經高度意象化的詞語,而非對戰場的真實描摹。作者通過對此類詞語的組合,營造出戰爭慘烈之相,表達詩人的悲凄之情。諸如“試屈指、幾回吞并,幾回分裂。側耳中原龍虎地,胡笳戍角還嗚咽。暗沉吟、往事已如塵,空悽切”(袁榮法《滿江紅》),“中原烽火未曾收,鼓鼙又起。漢家版籍舊丹青,才余殘剩山水”(袁榮法《西河·乙丑秋日抒懷》),“不盡落花流水、恨年年。興亡覆手翻云雨。誰抵鐘情苦”(陳方恪《虞美人》),“垂白孤兒泛梗身。眼穿兵氣入蕭辰。江湖滿地不逢人。別浦柳青猶惹恨,故園花發若為馨。幾回腸斷永和春”(陳方恪《浣溪沙·次蘉庵戊寅元日韻》),“零亂暗泣啼螀,橫林誰染,淚血流潤枯草。半衾幽夢總荒唐,負海天凝眺。枉一抹、哀弦斷了”(龍榆生《霜葉飛·乙卯重陽和貞白》),等等,選用頻率較高的意象有“笳”“鼓”“烽火”“殘山”“剩水”“弦”“枯草”“血淚”等。

部分抗戰詞作對抗戰英模人物進行了歌詠,表達了詩人對其壯舉的欽佩與敬仰。如袁榮法《水調歌頭·永定張傚桓少尉若翼,海樓丈之子也。與倭寇戰,墮機死漢陽。即葬所殉地,詞以吊之》:

嶻嶭梌山嶂,百里勢縱橫。中間千載奇氣,盤薄出斯人。不屑攢眉故紙,渾似仲升投筆,壯志奮凌云。揮手卻紅日,含笑破妖氛。成大節,敦薄俗,礪吾軍。彭殤等耳死重,能使泰山輕。從此小軍山畔,相對睢陽祠宇,碧血夜燐燐。精魄終不泯,看復舊乾坤。[4]

此詞對死難壯士張傚桓表達由衷的贊美,追述了他駕機與日寇相搏的壯舉,其以身舍國的義舉重于泰山,碧血丹心、昭昭可見。又如龍榆生詞作《水調歌頭·贈劉定一將軍》:

劍氣總難斂,射斗有光芒。出言曾見驚座,此士不尋常。憑藉一成一旅,但得知人善任,漢道定能昌。果報登壇拜,天馬看騰驤。郁忠憤,披肝膽,事戎行。男兒待顯身手,肯自負昂藏。子為蒼生請命,我為將軍傳檄,宣化及雍梁。勉佐中興主,換了未渠央。[5]

此詞作于民國二十九年(1940),詞人此時正值淪陷區。劉定一為國民革命軍鄂南游擊師二大隊大隊長,率部英勇抗擊日寇,多次重創日軍。龍榆生作此詞贈與劉定一,一為欽佩其壯舉,一為鼓舞抗戰士氣。詞作慷慨豪邁,不減蘇辛。

抗戰詞更多地是對抗日正義行動的贊頌以及表達自身請纓殺敵的壯志。如邵祖平《滿江紅·題國聲集寄唐玉虬成都》:

春水方生,蘭州動,一江消雪。正兩岸,清猿引音,蒲帆風發。三戶亡秦荊楚奮,連城誑趙相如直我東方,今有暴瀛鄰,同仇切。臺莊勝,長沙捷。書捲起,壺敲缺。共聞雞起舞,磨牙吮血。毫素雄涵巫峽雨,襟懷郎映峨眉月。誦國聲,萬遍壯心飛,頭難白。[6]

此詞從國家層面展現了中華兒女奮起抗爭,眾志成城、萬眾一心抵御外寇的昂揚斗志,讀之令人振奮。

此類詞作還有龍榆生《南樓令·戲贈康哥》:“鐵馬金戈行萬里,難自斂,氣如虹。巨眼識英雄。霜華戰曉風。倚征鞍、肯悔飄蓬。三十功名殊未已,知此意,與誰同。”又《水龍吟·題高奇峰畫〈易水送別圖〉》:“孤注早拚一擲,賭興亡、批鱗寧怕。秦貪易與,燕仇可復,徑騰吾駕。日瘦風悽,草枯沙凈,飄然曠野。漸酒醒人遠,要憑寒劍,把神威借。”袁榮法《西河·乙丑秋日書懷》:“仗元龍、湖海豪氣。恨不熊貔千騎。盡殺胡奴死。一快平生心頭意。”等等,不作贅述。

民國宋詩派文人群體的抗戰詞不僅僅寫在八年抗戰之際,最早能追溯到1932年,貫穿整個十四年抗戰,與同時代其他文人的抗戰詩詞一道,匯成了抗戰文學的大潮,全面真實地記錄了抗戰的歷史風貌。民國宋詩派文人率先以詞筆記述抗戰的當屬龍榆生。他寫于1932年春的《一萼紅·壬申七月自上海還真如,亂后荒涼,寓居蕪沒,惟秋花數朵攲斜于斷垣叢棘間,若不勝其憔悴,感懷家國,率拈白石此調寫之,即用其韻》,其中詞句“幽徑榛蕪,斜陽淚滿,兵氣仍共沈沈。……太息天胡此醉,任殘山剩水,怵目驚心”,講述戰爭氛圍的熾熱以及戰后結局的殘酷,詞注“春間,東夷巨艦破浪而來,我海軍全無抵御,令敵得從瀏河登陸,真如遂陷”,敘說1932年上海“一·二八”事變中日寇于3月初由偷襲瀏河登陸,我軍全線潰敗的戰史。同一時期王易序其詞集亦云:“《藕孔微塵詞》者,‘一·二八’戰時簡庵僑居金陵作也。維時淞滬戰酣,首都風鶴,學校輟講,索居無聊。……風煙荏苒,倏又十稘,倭禍彌漫,奚啻百倍?昔為楚囚對泣,今且反舌無聲,間拂塵編,曷勝感喟!”可謂“一·二八”事變的同題詠嘆。事實上,對抗戰史實的吟詠早在“九一八”事變之后就已經頻頻出現在當時文人的舊體詩詞中了,如馬君武《哀沈陽》有“溫柔鄉是英雄冢,哪管東師入沈陽。告急軍書夜半來,開場弦管又相催”,諷刺“九一八”事變當夜張學良醉生夢死,面對日寇入侵,采取不抵抗政策,以至喪師辱國;錢仲聯《哀錦州》有“北門鎖鑰今大開,賊軍飲馬長城來”,哀嘆東北軍為保命棄錦州不顧以至門戶洞開,日寇兵不血刃即占領我戰略要地的史實;女詞人陳家慶《如此江山·遼吉失陷和澄宇》有“胡馬嘶風,島夷入犯,斷送關河無數。遼寧片土,正豕突蛇奔,哀音難訴”,更是悲泣遼、吉二省陷落敵手、民眾慘遭涂炭的苦難。總之,民國宋詩派文人群體的抗戰詞始于1930年代初期,它們與同時期其他作家舊體詩詞一起,客觀真實地記錄了那段特定歷史,從文學角度見證了十四年抗戰的史實。

三、抗戰詞的美學特質

民國宋詩派文人群體的抗戰詞對我國古代戰爭詩詞多有繼承,表現為:

首先,抗戰詞繼承了自《詩經》以來的現實主義紀實性筆法,沿襲了自杜甫以來的“詩史”傳統。詞作采用中國古代戰爭詩詞的紀實手法,通過直筆紀實,敘說戰爭過后的慘象以及給民眾帶來的災難。此類詞作有邵祖平《滿庭芳·香港淪陷后作》、汪東《花犯·九龍香港相繼陷沒,并扈江親友亦久不得消息矣》《摸魚兒·聞桂林柳州相繼失陷之信》《聲聲慢·讀涉江詞,和其聞日本敗降之作》、林庚白《雙雙燕·“一二八”紀念日感賦》等。單從題目即可看出,作者刻意記述重大戰役事件,這些事件揭露了日寇步步蠶食中國領土的野心。此外,有些詞作對具體戰爭的場面進行了刻畫,讓人觸目驚心。如龍榆生《一萼紅》:“臥枝罥、余腥未洗,破暝靄、凄引響羈禽。髡柳池荒,沈沙戟在,波鏡慵臨。太息天胡此醉,任殘山剩水,怵目驚心。戰艦東風,戈船下瀨,誰辦鐵鎖千尋。”邵祖平《滿庭芳·香港淪陷后作》:“堪驚。烽火起,犀梳拋垛,鸞鏡分形。共煙埋奇舞,歌斷雕甍。”這些詞作描繪了戰后凋敝、零亂的畫面,讓人生發出無限的傷痛。

其次,該群體的抗戰詞更多地是通過刻畫具體人物或通過簡單的敘事來興發情感。一方面,他們采用微觀視角,對現實生活事件進行提煉,通過塑造各類人物形象來反映國民對戰爭帶來的巨大災難的感傷。如袁榮法《水調歌頭·永定張傚桓少尉若翼,海樓丈之子也。與倭寇戰,墮機死漢陽。即葬所殉地,詞以吊之》,通過刻畫國軍戰士張傚桓與日寇死戰的場面,塑造出志士慷慨赴死的大無畏形象。又如汪東《滿江紅·送顧希平從軍,時予先有請,不得》,描述了一個應征入伍的年輕戰士形象,抒發了詞人對衛國戰士捷報頻傳的深切期盼;另一方面,宋詩派文人的抗戰詞作更擅長于通過簡單的敘事來抒發內心的情感,傳遞悲痛、傷感的情緒。如袁榮法《鷓鴣天·倭人寇我三月矣,寒宵凄驚,愴然有思》:“撼戶狂飆變徵聲。夢回刁斗動連營。山河破碎人千里,霜月模糊夜五更。燈炯炯,漏丁丁。亂離誰信此身輕。人生天道那堪問,止向梅花索舊盟。”簡述戰爭過程及結果,興發出戰敗后詞人面臨山河破碎時內心的傷痛;又如邵祖平《水調歌頭·舊臘將盡,旅況蕭寥,戲為俳體詞自嘲》:“占香港,陷呂宋,下星洲。皙膚碧眼,逐步撤退也堪羞。惟我中華耐戰,湘北散衷倭甲,掃地誓摧仇。教授窮猶喜,白墨可充籌。”簡述日寇擊敗英美軍隊占據東南亞的事實,傳遞出唯我中華具有錚錚鐵骨、誓死不屈,敢與日寇血戰到底的勇氣,亦表達了詞人毀家紓難堅持抗戰的決心。總之,無論是以詞存史還是側重抒情,這些抗戰詞皆采用第一人稱視角,借助詞人之眼、手,將亂世之見聞、感受一一為讀者呈現,皆為“有我之境”。

最后,該群體的抗戰詞對我國古代戰爭詩詞的繼承還表現在情感意蘊的表達以及作品的風格方面,中國古代戰爭詩詞蘊含的“沉郁”風格也體現在抗戰詞作中。宋詩派文人通過沿襲古代文人的寫作方法,將“沉郁”詞風較好地體現了出來,主要表現為:第一,營構悲慘荒蕪的意境,以情景交融的方式將作者內心的悲憤情懷表達出來。諸如袁榮法《西河·乙丑秋日書懷》:“中原烽火未曾收,鼓鼙又起。漢家版籍舊丹青,才余殘剩山水。”通過描寫戰后慘象,抒發了詞人對國家危殆、山河破碎局面的哀痛之情;又如馬一浮《南柯子》:“佳節偏催老,胡塵久罷觴。敗荷殘菊減秋光。又是一番風雨,過重陽。”通過描述重陽節所見頹敗的自然景觀來表達內心對戰亂不止、民眾流離的傷感,更是流露了作者漂泊他鄉、有家難回的無奈情緒;第二,宋詩派文人還通過調整詞的章法來表達情感,他們善于借助頓挫曲折、跌宕起伏的章法結構來營造“悲郁”的氛圍。如袁榮法《臨江仙·壬午十一月十四日御霜四十生日,以小詞賀之》:“憶昔我童君未冠,青衫綠鬢嵯峨。斜橋南畔日經過。折輪留客醉,寫譜聽君歌。誰信重逢俱老大,同看破碎山河。頭顱還惜我蹉跎。”將往日少年倚紅偎翠、詩酒笙歌的生活與當下山河破碎、自身飄零的生活進行對比,形成強烈的反差,以樂景寫哀情,更顯“沉郁”之氣息。第三,以層累遞進的方式,用象征手法來敘說悲憤沉郁之情。宋詩派文人有不少抗戰詞是借助對外在事物的吟詠來寫哀情的,諸如馬一浮《八聲甘州·雁》:“又霜鐘警夢夜凄清,雁陣破空來。自榆關風緊,蘆溝月冷,秋思難排。應羨六朝金粉,嘹唳度長淮。鐵索沈江后,樓殿成灰。本是隨陽信鳥,甚淺洲遠渚,不肯徘徊。歷閑關烽火,毛羽屢驚摧。倘遭逢、青冥矰繳,剩銜蘆、孤影亦堪哀。”這首詞是典型的象征手法,以層層遞進的方式來書寫“沉郁”的情感。詞人通過對雁自北南飛歷程的描述,借助雁的視角來說明全中國都處在戰爭烽火中,而雁自身遭受驚嚇、斷羽的遭遇恰如當今國人飽受戰爭荼毒。總之,無論是以情景交融、層累遞進的方式,還是以調整章法、句法的手段來營構凄涼荒寒的意境,最終的落腳點都是為了表達作者內心悲憤沉郁的情緒,而這也奠定了作品的情感基調——以“沉郁”為主。

值得注意的是,處于近現代社會轉型期的民國宋詩派文人群體,他們的抗戰詞作也有明顯的新時代特征:即作品中萌發出現代國家意識和強烈的民族意識。民國宋詩派文人群體的抗戰詞與古代戰爭詩詞最顯著的差別是,古代戰爭詩詞傳達的是作者主體在儒家道德倫理體系下對王朝興衰的關切;民國宋詩派文人群體的抗戰詞則萌發出現代國家意識及強烈的民族意識,民族認同感進一步加強。“與中國古代文學的精神格局相比,中國現代文學精神有了實質性的變化,國人經過近半個世紀曲折艱難的求索,已掙脫了宗法社會秩序,入得現代民族國家的門檻,‘人的發現’帶動了對家國、社會的新的體認,在人的歸位下構建了綜合了啟蒙理性、歷史理性和自然精神等的現代精神。”[7]民國宋詩派文人的抗戰詞屬于現代文學范疇,作品中體現著現代意識。這些作者大多歷經過“五四”運動的洗禮,民主、自由觀念深入人心,他們中的絕大部分從舊的宗法政治體系中解脫出來,已然建立起新型的民族國家觀念和民主政治觀念,其作品已不再是為一家一姓之王朝而悲鳴,而是為中華民族、現代中國政治主體而張目,為自由、民主、和平而呼號,彰顯出新的文人精神和理性精神,閃耀著新時代的光輝。

四、抗戰詞的文化意義

民國宋詩派文人群體的抗戰詞真實紀錄了中國現代十四年抗戰的史實,翔實記述了抗戰時期宋詩派文人面對家國危難、己身飄零時的心路歷程,是近現代戰爭史、文學史中珍貴的財富。其意義不僅在于這些抗戰詞鼓舞了當時中華民族萬眾一心、眾志成城以抵御外侮的斗志,更是近代以來舊體詩詞的一次中興。宋詩派文人群體的抗戰詞與同一時期用舊體格式所書寫的詩詞一起,成為了20世紀新文學中的一部分,對中國現代文學具有補寫意義。

宋詩派文人群體的抗戰詞與同一時期所發表的舊體詩詞一起,鼓舞了國人的抗戰斗志,凝聚了民族向心力,成為十四年抗戰的史詩,更是當時特定歷史時期文人心路歷程的真實寫照。“新文學自然是抗戰文學的主力軍,舊體詩詞也發揮了重要作用”,[8]恰若黃炎培所云,“走上了奇艱極險的世路,家國的憂危、身世的悲哀,越積越豐富,越激烈,情感涌發,無所宣泄,一齊寫入詩里來”,[9]它們對鼓舞中華民族努力抗爭外敵入侵、爭取民族獨立起到了巨大的鼓舞作用。它們或對具體戰役過程、戰爭場景、戰后結果作了詳盡描述,以史筆直播戰爭的慘象,揭露日寇的殘暴;或描寫國人飽受戰爭之災,流離失所、饑寒交迫、天涯漂泊的苦楚,以飽蘸血淚、充滿情感的筆端將抗戰史實刻畫成一幅幅動人可感的畫面,刺激國人神經,激發了國人內心參與抗戰事業的熱忱,堅定了中華兒女不屈不撓、勇于抗敵的決心。總之,宋詩派文人群體的抗戰詞與此一時期的抗戰舊體詩詞一道,匯聚成抗戰文學的大潮,在以詩紀史的同時,感染了無數中華有志之士,筑起了抗戰事業堅不可破的長城。

宋詩派文人群體的抗戰詞匯聚到抗戰舊體詩詞中,促成了舊體詩詞創作的回暖。據不完全統計,抗戰時期所創辦的抗戰文藝刊物中,刊發關涉抗戰舊體詩詞的就多達數十種,較為突出的有《民族詩壇》《同聲月刊》《雅言》《國藝》《民意》《文史季刊》《中國文學》《七月》《抗戰到底》《抗戰文藝》《小說月刊》等。除刊載舊體詩詞的載體眾多外,舊體詩詞的創作隊伍也進一步壯大,大批新文學的代表作家此期也創作了數量龐大的舊體詩詞,諸如郭沫若、茅盾、葉圣陶、老舍、郁達夫等,這些新文學代表作家的加入,使得舊體詩詞的創作局面如火如荼,發展勢頭曾一度超過了新詩。究其原因,一是抗戰文藝形式多樣化的需求。恰如郭沫若所言:“任何舊有的形式都可以利用之……用五言、七言、長短句、四六體來寫抗日的內容亦未嘗不可。”[10]茅盾亦云:“要完成大眾化,就不能把利用舊形式這一課題一腳踢開完全不理。”[11]以民眾喜聞樂見的文藝形式來書寫抗戰、鼓舞抗戰,是時代的需求,是抗戰大業的需求;二是新詩發展出現危機。正如魯迅所言:“詩雖有眼看的和嘴唱的兩種,研究以后一種為好;可惜中國的新詩大概是前一種。沒有節調,沒有韻,它唱不來;唱不來,就記不住,記不住,就不能在人們的腦子里將舊詩擠出,占了它的地位。”[12]故而這些舊學根祗深厚的新文學作家便將目光重新投向了舊體詩詞,試圖從舊體詩詞中尋找到新詩的出路。此外,這一時期國民黨當局加大了對新形式文藝作品的審查力度,對以舊有形式書寫的詩詞審查卻不那么嚴苛,使其更容易在報刊雜志上發表。于此種種,抗戰時期舊體詩詞一度成復興局勢,在新舊詩交替演進中暫處上風。

令人玩味的是,以宋詩派文人群體的抗戰詞為代表的抗戰舊體詩詞卻處處彰顯了文學的“現代性”,這些以舊形式書寫的文學作品包含了現代文學之“自由”“民主”精神,對中國現代文學史具有“補寫”意義。胡迎建先生云:“與歷史上的戰亂如建安時代、安史之亂、靖康之難時的詩作相比,舊詩創作同樣有著鮮明的時代特征,注入了強烈的現代意識與濃郁的感情色彩。”[13]他認為抗戰時期舊體詩詞彰顯了現代意識和時代特征,應當納入現代文學史范疇。持贊同觀點的還有陳友康先生,他從“現代性”概念出發,認為文學現代性主要是凸顯“自由”“民主”兩個主題,這涉及到人的主體性、理性等問題,而抗戰時期的舊體詩詞“重視人格對于個人尊嚴和社會發展的重要性……倡導獨立自主的人格而反對奴性。這與現代性要求的人的主體性是一致的,因而對于人格的張揚有助于實現人的現代化”,[14]但凡以新形式寫就的現代文學所具有的品性,在舊體詩詞中均有所體現,故而以抗戰詩詞為代表的舊體文學皆應納入新編中國現代文學史教材中。總之,以宋詩派文人群體的抗戰詞為代表的舊體詩詞具有以白話文形式書寫的現代文學的精神內蘊,理應納入二十世紀的中國文學史范疇。

注釋:

①民國宋詩派文人群體詩學受同光體前輩詩人陳三立、鄭孝胥、沈曾植、陳衍等人影響,以宋詩為主要門徑,詩歌呈現出生澀奧衍、詰屈聱牙的語言特色,以突兀的陌生化的意象構建起光怪陸離的意境和美學特質。值得注意的是,“民國宋詩派文人群體”既包括與同光體詩人交游密切深受同光體四大領袖(二陳及鄭、沈)影響的后輩詩人,也包括與同光體領袖并無交集但以宋詩為主要取法對象的成長于民國之際的其他詩人。

②所謂“抗戰詞”,學界普遍認為是作于抗日戰爭時期(1937—1945)的詞作。本文所涉及的“抗戰詞”從時間節點來看始于1931年“九一八”,終于1945年日本投降。