再談“調峰輔助服務”涉及的理念與政策設計

張樹偉

背景

2012年,在知名智庫組織——能源基金會的資助下,中國經濟體制改革研究會公共政策研究中心開展了“大規模可再生能源接入輔助服務成本補償機制研究”,并發布成果報告。該報告(第21頁)提及,“由于電力系統的瞬時平衡性,為平衡風電出力波動,需要其他發電資源作相反波動,這就是風電出力的波動性所導致的調峰輔助服務。”

對于如何界定這種服務的價值,報告指出,“風電接入導致調峰輔助服務成本提高程度的分析主要采用有無對比法,即分析沒有風電接入和有風電接入下調峰輔助服務成本的差值,該差值就是風電接入導致調峰輔助服務成本提高的程度。”

如果讀者有興趣,可以仔細研究其中的算法(從第24頁開始)。實際上,他們測算的是“有無可再生能源”的(剩余)系統成本差別。如果我們不從市場視角出發考察可再生能源與傳統機組的競爭問題,而是從成本視角看待它的話,這里的“可再生能源增量成本”也并不對應于其談及的所謂相反波動本身代表的調峰輔助成本(這恰恰是報告中忽略的爬坡成本以及部分啟停成本),而主要是一個機組利用率減少帶來的長期平均發電成本上升問題。

從報告的作者群體來看,他們往往來自于中立組織與研究機構,并沒有“利益困擾”之嫌。而且,他們是長期工作于我國電力行業的資深業內專家。因此,我們大體可以說,在我國,所謂“風電來了,火電更困難、更麻煩,所以,風電需要補償火電”仍舊是一個公共理念問題,需要在公共認識的“水位”上進行更加充分透明的討論。

有兩點必須指出:(1)這一理念有部分需要給予認可的成分:(2)即使從成本而不是市場(價格)為基礎出發,這一理念也存在部分邏輯前后不一致的問題,有著“調節成本”與“損失市場份額”的混雜。

本期專欄,我們結合過去的一些研究、文獻、報告深入討論這個問題。

過去的故事

在很多場合,我們都可以看到、聽到關于可再生能源進入系統之后,火電需要深度調峰的抱怨或者擔憂。比如:“從成本端來看,一方面,火電機組頻繁變動功率將加大排放物排放量控制難度,火電廠出于環保壓力將被迫采用更優質燃煤增加成本,低負荷工作狀態下單位煤耗也更高;另一方面,頻繁調頻將降低火電機組使用率,將加速設備磨損,增加維修成本。”

其中的概念是極其混雜的,有些還富有中國特色。技術上的描述往往是沒問題的——可再生能源是波動的,所以,它進入系統后,系統的上上下下出力變化變得必要。但是,這一成本并不是“調峰成本”,它在國際上往往被稱為靈活性成本或者效應(flexibility cost or effect)。

也就是說,即使我們假設所有機組的出力從0調整至100%都是靈活無成本的,可以零成本上上下下地調節,那么可再生能源進入系統仍舊指向系統成本增加的方向——因為它降低了其他機組的利用率水平,而這些機組很大程度上在無風、光的時候還需要保留在系統中。這無異是系統很無效率的一種“充足性”,但是必須保持。

所謂我國東北的調峰輔助服務市場設計,同樣在這二者之間跳來跳去。它的基于成本補償似乎補償的是“靈活調節”部分(其實不是),而系統成本的增加(能源基金會報告中測算的那個概念)是通過“調節了也不影響全年發電量,可以在其他時間找回來”直接補償的。從本質上來說,它相當于把這部分成本轉嫁到那部分市場份額大的機組,從而更進一步轉嫁給消費者,比如煤電該降價的時候不再降價了。

其次,即使從成本角度來看,這些所謂深度調峰的補償標準都是非常主觀任意,甚至肆意的。比如,《中國能源報》在2018年7月報道遼寧的文章稱:“遼寧為給核電、新能源發電騰空間,給予火電機組相應的調峰補償,即在核定的發電能力以下,非常規調峰后少發的電量,每度電補貼0.4元;在40%負荷以下再進行調峰的,每度電補貼1元。”這種補償的隨意性與幅度之高,簡直到了無法理解的程度。與其這樣,不如補償風電讓其主動棄風,價格還低得多。

我國能源市場與監管專家谷峰稱,在沒有現貨市場的前提下,每臺機組都有承擔“用戶”側負荷曲線調節的義務(出力曲線形狀=負荷側用電曲線形狀),起始點應當是全體用戶的曲線疊加。如果沒有提供與全體用戶曲線形狀相同出力的能力,則應視為購買輔助服務。

按照谷峰的這個說法,只要與負荷曲線不一致就意味著輔助服務,那無疑走到了“不承擔一點平衡責任,造成社會公共品無人提供”問題的對立面極端。試想,如果在某個時刻,電源A出力10,電源B出力10,而需求20得以平衡。下一個時刻,需求仍舊是20,而電源A出力變為8,電源B出力變成12,系統仍舊是平衡的。如果按照這種標準,電源A、B都享受了某種“輔助服務”,不知道其提供者是誰?——完全找不到。電力互聯系統存在的意義之一,就是能夠有效地平衡各種出力特性不同的電源以及需求,以有效率的方式促進它們的整體平滑。這里面并沒有那么多的“誰服務誰”的問題。邏輯

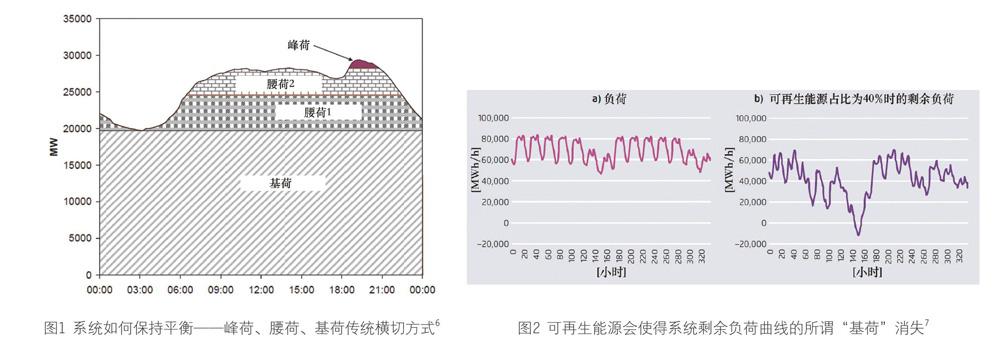

理論上,基于成本的視角與基于市場價格(也就是價值)的視角是完全等同的。長期來看,如果信息足夠透明,系統不存在任何不確定性,監管者與系統運營者具有相同的信息權力。那么,二者是一致的,完全是一個如何劃分持續負荷曲線(是通過橫切還是縱切保持系統平衡)的問題(圖1)。

但是,這些前提往往沒有一個是現實的。首先,系統的信息是高度不透明的。一個火電機組最小出力是多少?這個問題只有其自身清楚。如果運行在某個水平上,它并不想減少出力,那么就有足夠的激勵“隱藏”自身的這個關鍵信息。

這在我國是有歷史證據的,那就是關于所謂“機組最小出力”的測算。60%也行,50%同樣可行,春節還能達到40%。如果參與了東北“胡搞”的調峰輔助服務向下深調,深調的程度還能不算數,不作為技術上可以調節更深的依據,這件事情恐怕已經完全成為鬧劇。

可再生能源出現之后,由于其本身的隨機性、間歇性,以上劃分持續負荷曲線的方式變得完全不可行。很簡單,系統的基荷都沒有了(圖2)。

總結

“調峰輔助服務”相關的一切制度安排與政策設計,即使從“成本為基礎定價”的視角來審視,也存在著前后邏輯不一致、服務的需求者不明確、定價隨意、對其他機組征收猶如“抓差”等問題。

筆者認為,這些制度安排與政策設計,都需要“休克”療法予以廢除,即使沒有電力市場改革與短期批發市場的建設。在競爭性市場仍舊缺位的情況下,這些調節的成本,都需要計入輸配電價[類似歐洲再調度成本(re-dispatch)]或者直接轉入消費者電價的一部分,類似消費者附加的形式。因為在證明必要的情況下,這部分成本屬于消費者受益的系統與社會“公共品”——系統的安全穩定供應與電能質量。