淺談2019年部編本七年級上冊歷史課本的變動

孫玉春

2019版部編本歷史七年級上冊教材內容迎來諸多變動。在課目名稱、講述順序、增加中修訂、配圖、拓展資料、語句表述等方面都有變動,具體內容包括以下六方面。

一、一處單元名稱和課目名稱有變動

第一單元標題“中國境內人類的活動”變為“中國境內早期人類與文明的起源”。第1課標題“中國早期人類的代表——北京人”變為“中國境內早期人類的代表——北京人”。

二、一處課內講述順序的調動

第2課原始農耕生活,將原始農業的發展調到了最前面,接著講河姆渡人的生活,最后講半坡居民的生活,這樣從總說到分說,分說又依照出現的時間順序進行,合理自然,在總說原始農業的發展中,語言有所改動,使其更加準確、到位,并增加了河南舞陽賈湖遺址的圖片和相關史事作為原始農業發展的佐證,有理有據。

三、一處增加中的修訂

第12課漢武帝鞏固大一統王朝,2018年印刷版增加了子欄目“北擊匈奴”,2019年印刷版又對增加部分進行了修訂,使語言更加精煉,更貼近史實。

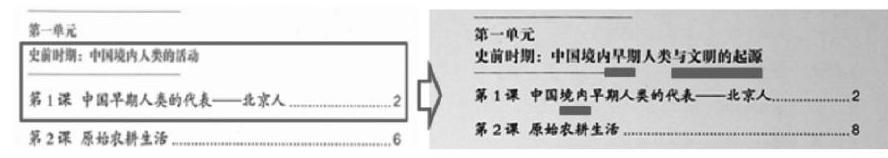

四、十幅配圖不同程度發生變動

共有10幅配圖發生變動,其中新增2幅圖,調整8幅圖。

1.P3“中國境內主要古人類遺址分布圖”中新增古人類遺址名稱和標注。

2.P60新增“西漢形勢圖”;P64新增“東漢形勢圖”。

3.P9、P22、P23、P68、P70、P81、P94頁面的配圖在圖下注釋等地方有不同程度的微調。

(1)P9將原來的“中國原始農耕時代主要遺址圖”調為“中國原始農耕時代重要遺址分布圖”。

(2)P22“商代銅爵”和“戴枷奴隸陶俑”位置交換,并把“相關史事”改成商代銅爵的注解,增加了關于奴隸的“相關史事”。

(3)P23“周初分封諸侯國分布圖”改成“周初分封諸侯國示意圖”,且注解位置變為圖下,且注解地名順序也先說黑字,再說紅字。

(4)P68“張騫出使西域路線圖”將“圖”字改成了“示意圖”,且匈奴、大月氏、大夏文字顏色發生變化,變成了黑色,西漢顏色未變。

(5)P70“漢代海上絲綢之路”增加了“示意圖”三字。

(6)P81“赤壁之戰形勢圖”改成了“赤壁之戰示意圖”。

(7)P94“淝水之戰形勢圖”也改成了“淝水之戰示意圖”。

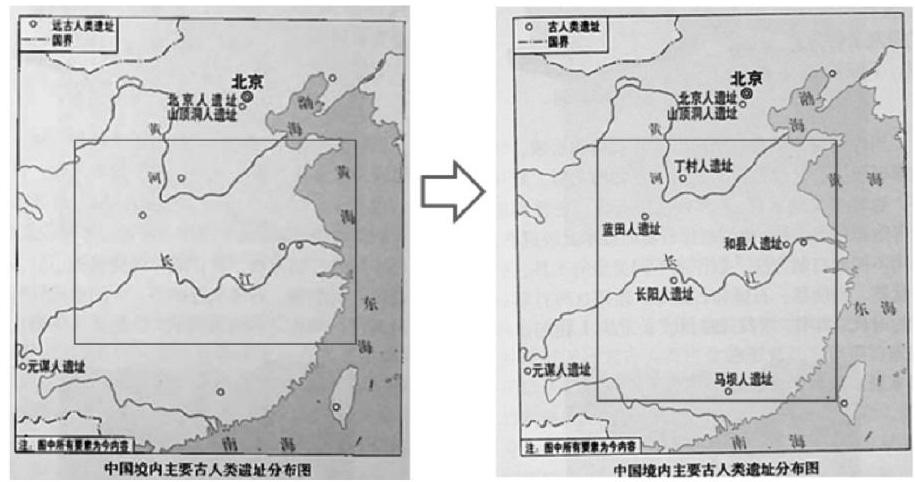

五、四處拓展資料變動

拓展資料具體包括“知識拓展”“相關史事”“人物掃描”三個欄目。

1.P13“知識拓展”的《良渚古城遺址》改為《良渚遺址》,內容有作調整,也更翔實和準確。從局部提升到整體;把2019年列入《世界遺產名錄》加進來,明確“早期國家”的結論。中華文明五千年,由此可以證明。

2.P32“知識拓展”的《步兵逐漸成為軍隊主體》將“徒兵”說法調整為“步兵”說法。

3.P35“人物掃描”對商鞅的人物介紹有調整,刪除了“姓公孫”。

4.P98“相關史事”新增“《九章算術》計算過程”即關于“算籌”的相關內容。

六、若干處語句闡述變動

在對一些史實的闡述上有變動。

1.P26“甲骨文記事”的表述有變動。把“至今已超過16萬片,其中商代有字的甲骨10余萬片,單字約4500個”改動為把“其中商代有字甲骨15萬片,單字約4400個”。

2.P44“秦滅六國”表述變動,把“開始了統一六國的戰爭”改為“開始了滅六國、統一全國的戰爭”。

3.P55“文景之治”表述變動。刪除了“繼續實行休養生息政策”免得和前段的表述重復,還刪除了“注重農業生產”的重復表述。

4.P69“絲綢之路”表述變動。將“西域的良種馬、香料、玻璃、寶石等,以及核桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物”合并成“西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良種馬、香料、玻璃、寶石等”,并將其后的“以至”改成“以及”。這樣既避免了用詞的重復,又克服了語病。

七、幾點感受

教材的修改追求精益求精,我們的教學也要精益求精。

歷史教材要特別關注表述的精準性,歷史教師的教學語言要力求精準。

用教材教,首先就要讀透教材,把握教材的“微言大義”。

盡信書則不如無書,閱讀教材有疑問時,要多方查找資料,打破砂鍋問到底,老師的講解不能模棱兩可、模糊不清。

總之,這次改動,語言更流暢,更為科學,更符合教學,更符合學生的認知,更忠實于史實,對我們教學中國古代史非常有益。

編輯 王彥清