再議西漢南越王玉衣

□ 古方

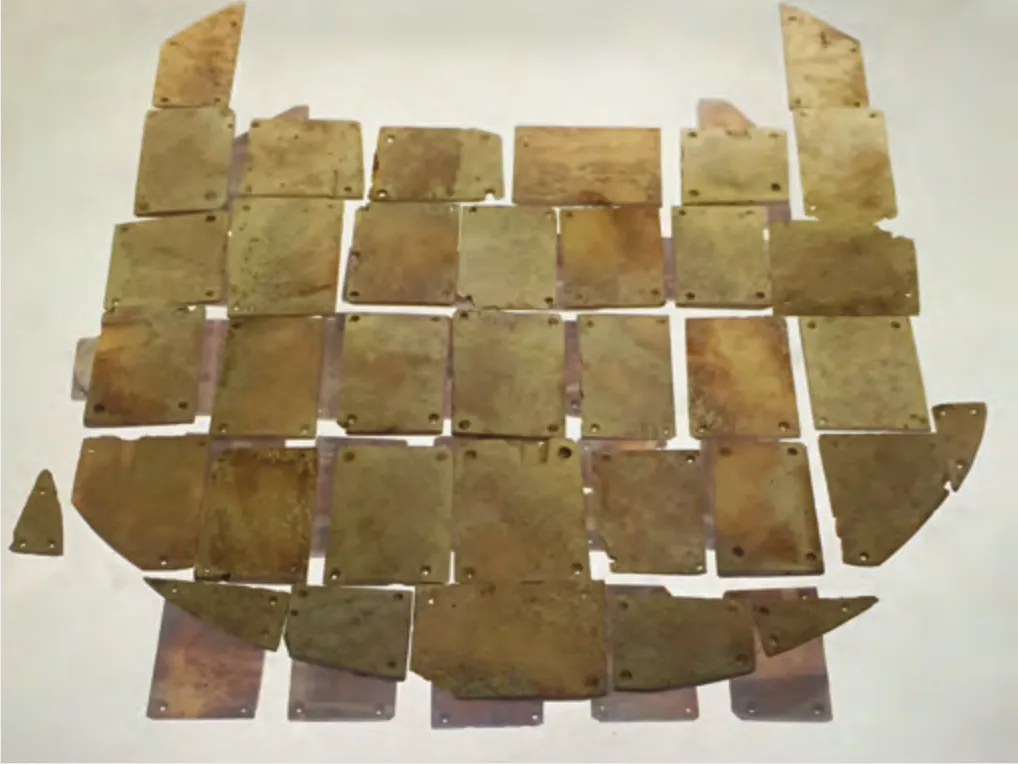

圖1 南越王玉衣

圖2 滇王玉衣

圖3 南越王玉衣頭罩

1983年廣州西漢南越王墓出土一套玉衣,其形制、結(jié)構(gòu)與中原漢代諸侯王玉衣基本一致,由頭套、上衣、袖筒、手套、褲筒和鞋組成,共計(jì)2291片①(圖1)。由于沒有發(fā)現(xiàn)穿綴玉衣玉片的金屬線縷,因此發(fā)掘者將這套玉衣稱為“絲縷玉衣”②。幾十年來,絲縷玉衣的使用制度一直是學(xué)術(shù)界討論的焦點(diǎn),本文擬就這個(gè)問題再作深入的探討。

眾所周知,漢代玉衣是以金、銀或銅縷穿綴的,并代表不同的等級(jí)和身份。絲縷玉衣并不見于文獻(xiàn)記載,那么它代表什么等級(jí)和身份呢?絲縷玉衣肯定與墓主的特殊身份有關(guān)。早在南越王墓發(fā)掘之前,1956年云南晉寧石寨山古墓群六號(hào)墓(墓主為西漢中期某代滇國(guó)國(guó)王)出土了166枚小玉片,經(jīng)考證,被定為“滇王玉衣”③(圖2)。南越王墓發(fā)掘后,1985年李昆聲推測(cè)“滇王玉衣”或許為絲縷穿綴,因?yàn)橛窀裁娴挠衿┛字袥]有發(fā)現(xiàn)任何金屬絲狀物品,故以絲線為縷,玉片仍存而縷朽無存④。有不少學(xué)者沿用這個(gè)觀點(diǎn)⑤。筆者也曾認(rèn)可這個(gè)觀點(diǎn),并結(jié)合南越王墓絲縷玉衣的情況,認(rèn)為漢代可能存在著絲縷玉衣的使用制度,它是漢朝廷專賜給異姓諸侯王和歸附的少數(shù)民族國(guó)君作斂服的,估計(jì)漢朝廷采取了“內(nèi)外有別”的做法,使用的是絲縷玉衣⑥。也有學(xué)者認(rèn)為絲縷玉衣的使用在一定程度上也可被視作金縷玉衣的替代品。⑦更有人認(rèn)為絲縷玉衣是南方特有的地方風(fēng)俗,與中原地區(qū)迥異⑧。以上這些觀點(diǎn),似乎解決了絲縷玉衣的使用問題,但是當(dāng)我們仔細(xì)檢視南越王絲縷玉衣的構(gòu)成、玉質(zhì)和工藝上存在的差不打孔,玉片間的組合,靠正面絲帶縱橫交叉地粘連及背后麻布的貼襯(圖5)。總體來看,這件玉衣在用料上拼湊現(xiàn)象很明顯。發(fā)掘者分析其原因,認(rèn)為有三種可能性:其一,全部由漢廷制作,然后賜給南越王作殮葬用。但由異,可以看到一些深層次的因素。

圖5 南越王玉衣左褲筒玉片

圖6 天齊山劉犯墓玉覆面

圖7 后樓山劉涇墓玉覆面

圖8 子房山3號(hào)墓玉覆面

我們先來看看絲縷玉衣的一些特點(diǎn)。它的頭套、手套和鞋玉片,與軀干部分(即袖筒、上衣和褲筒)所用玉片,在加工和組合方式上存在顯著的差異。頭、手、腳三部分玉片厚薄較均勻,加工較細(xì)。周邊大多抹棱,表面拋光,邊角部位有鉆孔(圖3、4)。玉片間通過孔眼以絲線綴合,背面以絲絹貼襯。軀干部位所用玉片,多為大小不一的矩形,厚薄不均,周邊不很齊整,多用下腳料拼湊。邊角上于玉料存在很大的差異,這種可能性最小。其二,頭手腳三部分為漢廷制作,軀干部分為南越國(guó)配制。有學(xué)者通過對(duì)玉片的檢測(cè)認(rèn)為頭套、手套、腳套和肢體玉衣是不同工匠或是不同條件下制造的產(chǎn)品⑨。其三,全部在南越國(guó)加工制作,這種可能性似乎最大⑩。

筆者則傾向于第二種可能性,認(rèn)為這種差異是南越王的特殊身份所導(dǎo)致的。實(shí)際上,漢朝廷從禮制上是把南越王和降漢的滇王劃在一個(gè)等級(jí)上,雖然封王,但在葬制上是按低一等的列侯待遇賜予葬玉。漢朝廷賜給南越王的是絲縷編綴的頭套、手套和鞋,這顯示出對(duì)南越國(guó)的重視。南越國(guó)實(shí)力較強(qiáng),立國(guó)近百年,附漢的歷史也長(zhǎng)。公元前207年,秦南海尉趙佗“絕道聚兵自守”,割據(jù)嶺南,并術(shù)制作上衣、袖筒和褲筒,形成完整的玉衣,以示天子之制。如果漢朝廷僅僅賜予南越王一副玉覆面的話,估計(jì)南越王未必有能力制作出完整的玉衣。文景時(shí)期,雙方關(guān)系再度修好,但漢廷始終對(duì)南越懷有戒心,南越國(guó)長(zhǎng)期處于半封派兵“擊并桂林、象郡,自立為南越武王”。公元前196年,趙佗臣服于漢,高祖遣陸賈出使南越,冊(cè)立趙佗為南越王(即第一代南越王),賞賜甚豐,趙佗自己也說“(漢)賜老夫者厚甚”(《漢書·南粵傳》)。呂后時(shí),漢與南越國(guó)關(guān)系惡化。呂后詔令“禁粵關(guān)市鐵器”,趙佗發(fā)兵攻長(zhǎng)沙郡,并于公元前183年“自尊號(hào)為南越武帝”,與漢王朝分庭抗禮。南越王割據(jù)稱帝后,可能在漢朝廷賜予的頭罩、手套和鞋的基礎(chǔ)上,以南越當(dāng)?shù)卦悸浜蟮闹朴窦奸]的狀態(tài)。因此,南越王玉衣的特殊形制是一個(gè)特殊時(shí)代的產(chǎn)物,與該墓的“文帝行璽”金印一樣,是南越王與漢朝廷長(zhǎng)年紛爭(zhēng)、分庭抗禮、割據(jù)嶺南的寫照。

圖10 鐵剎山石槨墓玉覆面

圖9 小長(zhǎng)山漢墓玉覆面

圖11 雙乳山西漢濟(jì)北王劉寬墓玉覆面

值得注意的是,南越王玉衣的上衣、袖筒和褲筒玉片間的組合,是靠正面絲帶縱橫交叉地粘連及背后麻布的貼襯,這種做法并不是南越國(guó)首創(chuàng)的,也是漢制樣式。比如,滿城二號(hào)墓竇綰殮用玉衣的上衣前后身玉片的處理方式,與南越王玉衣很相似。竇綰下葬年代,比南越王晚10年左右,說明這是當(dāng)時(shí)中原諸侯王玉衣制作的流行方式之一。

圖12 劉疵墓出土的金縷玉套

圖13 劉疵墓的玉頭套

中原地區(qū)列侯等級(jí)的墓葬中出土不少玉覆面、玉頭罩以及嵌玉或琉璃漆面罩。玉覆面出土最多的是江蘇徐州西漢早期楚王王室成員墓葬,如天齊山劉犯墓(圖6)、后樓山劉涇墓(圖7)、子房山3號(hào)墓(圖8)、小長(zhǎng)山漢墓(圖9)、鐵剎山石槨墓(圖10)等。由于西漢早期諸侯王普遍使用天子之制(比如金縷玉衣),這些墓主是楚王的親屬,雖未封侯,但下葬時(shí)可能享受列侯的待遇。山東濟(jì)南長(zhǎng)清雙乳山西漢濟(jì)北王劉寬墓出土一件玉覆面,與人面五官最為相似(圖11)。劉寬雖為諸侯王可享用玉衣,但因畏罪自殺,可能下葬時(shí)降級(jí)使用玉覆面。上述這些玉覆面有兩個(gè)共同特點(diǎn):一、沒有統(tǒng)一的形制,但大多有五官及面部形狀;二、都沒有發(fā)現(xiàn)金屬縷線的遺存,應(yīng)該是用絲線將這些玉片按人面部五官形狀固定縫綴在織物上,再覆蓋在死者面部的。鑒于南越王玉頭套也具有上述特點(diǎn),筆者認(rèn)為其使用絲縷編綴是漢代列侯流行的玉覆面編綴方式,而非存在著“絲縷玉衣”的制度。南越王玉衣的絲縷僅存于組成頭罩、手套和鞋的穿孔玉片上,僅占玉衣片總數(shù)的三分之一,其他部位的玉片則不穿孔,是直接粘貼在麻布襯里上的,因此,直呼其為“絲縷玉衣”有以偏概全之嫌,稱之為“絲縷玉套”更恰當(dāng)一些。

圖14 劉疵墓的玉鞋

南越王玉衣中絲縷穿綴的部分是不是等級(jí)身份的象征呢?筆者認(rèn)為這很可能是漢朝廷的一種權(quán)宜之計(jì),是區(qū)別于劉姓諸侯的象征。南越國(guó)是異姓諸侯,南越王墓墓主趙是第二代南越王,死于漢武帝元狩元年(公元前122),是當(dāng)時(shí)全國(guó)僅存的異姓諸侯王,因此絲縷只是一個(gè)特例而已。如果除去自制的部分,南越王原本應(yīng)該享有的玉頭罩、手套和鞋的葬玉形制,與山東臨沂西漢劉疵墓出土的所謂“金縷玉套”幾乎一模一樣(圖12~圖14)。劉疵的等級(jí)與趙應(yīng)該大致相當(dāng),但因劉疵為皇室后裔,而且下葬年代為西漢早期,縷別制度不嚴(yán)格,故使用金縷,這與趙的絲縷形成鮮明的對(duì)照。需要指出的是,西漢時(shí)期一些被盜擾的列侯等級(jí)墓中,發(fā)現(xiàn)在墓主頭部和身體其他部位有散亂的帶金縷的玉片,例如河北邢臺(tái)南郊曲煬侯劉遷墓和山東五蓮張家仲崮東昌侯劉祖墓,發(fā)掘報(bào)告往往定為金縷或銅縷玉衣片,從而推斷墓主是著金縷或銅縷玉衣下葬的,這是不準(zhǔn)確的,很有可能與劉疵墓一樣,僅有頭罩、手套和鞋而已。

最后,我們?cè)倏纯此^的“滇王玉衣”。組成“滇王玉衣”的166枚玉片分為兩部分:一部分是由69枚玉片組成的玉覆面,與中原式樣相同。玉片形狀分正方形、矩形、梯形,以及與人眼、鼻外形吻合的覆瓦形、弧邊長(zhǎng)條形、三角形等異形片,均正面拋光,背面及側(cè)面磨平。每片近角處均有穿孔。筆者推測(cè)這件玉覆面不是在云南本地制作的,而是漢朝廷賜予的,屬于與滇王身份相符的禮儀用玉。另一部分是由97枚玉片組成的玉衣“上衣上半部”,玉片是以青色和墨綠色玉璧殘片用鑿、打和掰折等方法改制成矩形、三角形玉片,斷口粗糙,體現(xiàn)出工藝原始的一面,均無鉆孔。這與組成南越王玉衣的上衣、袖筒和褲筒玉片特征相同。但是滇王“上衣上半部”的玉片上并未發(fā)現(xiàn)織物條帶粘連的痕跡,其玉片面積總和僅為690.92平方厘米,也就是胸口面積大小,加上玉覆面,恐怕連玉衣“半成品”都算不上。筆者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)將玉覆面與所謂“上衣上半部”的那些玉片分開看待,玉覆面是完整的、沒有異議的,而其他玉片的用途有待于進(jìn)一步研究,“滇王玉衣”應(yīng)改稱為“滇王玉覆面”更為貼切。

注釋:

①?gòu)V州市文物管理委員會(huì)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所、廣東省博物館《西漢南越王墓》(上),文物出版社,1991年。364頁(yè),圖二一五。

③a.云南省博物館《云南晉寧石寨山古墓群發(fā)掘報(bào)告》,文物出版社,1959年。

b.古方主編《中國(guó)出土玉器全集》(云南、貴州、西藏卷),科學(xué)出版社,2005年。圖版77。

c.易學(xué)鐘《關(guān)于石寨山文物中滇王玉衣半成品及其有關(guān)問題的探討》,《云南文物》第18期(1985年);《滇王玉衣有關(guān)問題初探》,《云南青銅文化論集》,云南人民出版社,1991年。

d. 趙美、張楊、王麗明《滇國(guó)玉器》,科學(xué)出版社,2003年。

④李昆聲《“滇王之印”與“漢委奴國(guó)王”印之比較研究》,《云南文物》第18期(1985年)。

⑤蔡葵《論云南晉寧石寨山第6號(hào)墓的史料價(jià)值》,《云南民族考古》1987年第一輯。

王文建《西漢南越王的絲縷玉衣再研究》,《西漢南越國(guó)考古與漢文化》(白云翔編著),科學(xué)出版社,2010年。96—104頁(yè)。

⑥古方《關(guān)于南越王墓玉器的幾個(gè)問題》,《漢唐與邊疆考古研究》第一輯,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所《漢唐與邊疆考古》編委會(huì)編輯,科學(xué)出版社,1994年。

⑦劉尊志《西漢諸侯王墓斂葬玉衣及相關(guān)問題》,《中原文物》,2011年第4期。

⑧楊曉靜《略論漢代時(shí)期玉衣與喪葬習(xí)俗的演變》,《大眾文藝》,2014年第22期。

⑨羅涵《西漢早期出土金縷和絲縷玉衣部分玉料材質(zhì)及其加工工藝特征管窺》,《文物保護(hù)與考古科學(xué)》第24卷第2期,2012年5月。

任相宏《雙乳山一號(hào)漢墓墓主考略》,《考古》,1997年3期。

古方主編《中國(guó)出土玉器全集》(山東卷),科學(xué)出版社,2005年,圖版230。

濰坊市博物館、五蓮縣圖書館《山東五蓮張家仲崮漢墓》,《文物》1987年第9期。