我們憑什么說自己是人

河森堡

當我們在說人類時,我們到底在說些什么?

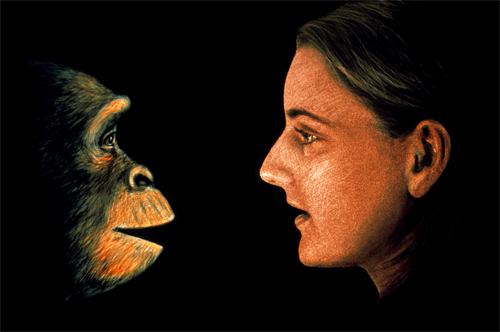

我在國家博物館的展廳里為大家介紹展品時,通常會從一個古怪的問題開始。我會問來訪的觀眾:“大家憑什么說自己是人呢?從各位自身的角度來看,人類和其他的物種清晰的界線到底在哪里?”

有的觀眾說,只有人類可以使用火,動物則不會。聽起來確實如此,我們很難想象動物使用火的情景。那么“火的使用”是否可以算作人和動物之間的界線呢?實際情況并沒有這么簡單。在朝鮮平壤動物園里有一只黑猩猩,它在長期觀察了人類的行為以后竟然學會了抽煙,它用打火機給自己點煙時動作熟練得像一個“老煙槍”,神色放松淡然,深沉的側臉在迷離的煙霧中看起來像一個厭倦了江湖恩怨而選擇在胡同里以修車維生的“老炮兒”。當然,這只在動物園里抽煙的黑猩猩只是個例,抽煙本身是不健康的,無論是對于人還是對于黑猩猩。我們不如換一個例子。在美國,有一只著名的雄性倭黑猩猩(黑猩猩的近親)名叫坎茲,它在火的使用方面展現出了驚人的天賦。坎茲不僅會用火燒東西,而且在點火之前會小心翼翼地收集柴火,將柴火整理好之后用火柴點燃,再在火上擺放烤架和鍋具,然后坐下來給自己做飯。這一系列的行為表明,坎茲完全知道自己在做什么,它是在有規劃、有目的地使用火。事實上,到目前為止,動物使用火的情況并不是個例,如果我們簡單地認為只有人類會使用火,那就等于承認在平壤動物園里抽煙的那個“老炮兒”和坎茲也是人,但這顯然并不符合事實。

有人或許會覺得以上這兩個例子并不能充分說明問題,因為人類在它們使用火的過程中干預得太多,那么在自然狀態下有沒有動物自發地使用火呢?答案是有。比如,一些鳥在森林起火時,會故意叼起一些著火的枝條,扔到森林中未著火的區域以擴大火勢,這樣一來,它們就能在混亂中飽餐一頓了,就好比某人為了免費吃自助餐而在餐廳里縱火。這些鳥的“流氓”行為也可以說明,是否會使用火,并不是區分人和其他動物的清晰的界線。

還有人說,人類有語言,而動物沒有。我們好像確實沒有聽到過動物用語言交流——互相“說話”。但是語言的本質其實是靠振動介質(比如空氣或水)產生聲音,從而在群體之間傳遞信息的。不少動物,尤其是具有社會性的動物,其實是可以用這種形式進行簡單交流的。鯨就是一個典型的例子。有些種類的鯨可以將自己的“歌聲”傳播上萬米,進而與其他鯨進行交流。假設“鯨歌”的傳播距離為320千米,這幾乎相當于你站在北京的大街上,用自己的嗓子和一個位于石家莊的人說話,就聲音信息的傳播范圍而言,鯨的“歌聲”比我們人類的語言要強很多。

有趣的是,動物不僅可以用聲音進行交流,甚至在動物世界中,還存在一些曾經被認為只有在人類語言中才有的現象。比如,在達爾文時代,人們就意識到,棲息在不同地區的同一種鳥類,鳴叫時也存在著因為文化傳承差異而導致的“方言”。那些小鳥也不是天生就會鳴叫的,雛鳥就像人類嬰兒,需要從父母和社會上的其他“老鳥”那里學習如何用聲音表達自己,需要經歷一個從牙牙學語到流暢表達的過程。

更令人驚奇的是,動物不僅可以用語言進行交流,有的動物甚至可以理解人類社會中的數字或文字符號所表達的抽象概念。比如,中山大學有一位人類學家曾經介紹過自己在日本留學時的一段難忘的經歷。他在日本進修時就讀于京都大學靈長類研究所,這個研究所里曾經飼養過一只名叫“小愛”的黑猩猩,它已經掌握了1000多個英文單詞和500多個漢字(這已經是小學文化水平了),并且可以通過iPad(平板電腦)的輸入法用漢字表達自己的想法,向科研人員要蘋果吃。2004年,小愛還策劃過一次成功的越獄行動。當時全世界沒有一個人知道黑猩猩認識數字,所以飼養員在輸入實驗室電子門禁的密碼時沒有刻意遮擋。小愛在飼養員身后暗中觀察,記住了實驗室的安全密碼,帶著自己的另外一只黑猩猩朋友越獄了。

黑猩猩性情兇狠而且力量極強,可以把手指粗的鐵棍子擰彎,所以黑猩猩是猛獸,是完全具備殺人能力的,如果實驗室的黑猩猩跑到外邊把路人掐死,那么實驗室的科研人員要負重大責任。當時,實驗室的科研人員嚇壞了,不得不求助于警察和自衛隊,一起抓捕這兩個“識數”的逃犯。所幸最后這兩個“逃犯”由于肚子餓,回實驗室“自首”了,沒有釀成大禍。

這個例子也告訴我們,對語言、數字甚至文字的理解和掌握,也未必是區分人和其他物種的清晰的界線。

每當話題進行到這里時,都會有人眼睛一亮,篤定地說:“我知道了,人和動物之間最大的一個差異在于人會制造和使用工具,而動物不會。”這個理論和實際情況契合嗎?

黑猩猩在野外生存時常會捕食一種猴子,這種猴子叫嬰猴,它們因時常發出嬰兒一樣的叫聲而得名。嬰猴是一種夜行動物,白天習慣在樹洞里睡覺。黑猩猩喜歡吃嬰猴,并且逐漸摸索出了嬰猴的活動規律,只要發現一個樹洞就湊過去觀察一番,看看洞里是否有嬰猴。如果有,黑猩猩就會想辦法把它抓住吃掉。有的黑猩猩很聰明,它不敢直接伸手去掏嬰猴,因為害怕嬰猴咬它的手,于是撿起小樹枝去挑逗洞里的嬰猴。嬰猴自然不會輕易就范,死死地蜷縮在樹洞里不肯露面。于是黑猩猩便想出一招,它發現地上橫放著一些大樹杈,便挑選出一根合適的,把上面的小枝杈掰掉,然后用牙齒啃咬大樹杈的尖端,直到樹杈變得非常尖銳,像長矛的矛尖一樣。接著黑猩猩便把長矛一樣的樹杈用力地捅進樹洞深處,把樹洞里的嬰猴活活扎死,然后再伸手把嬰猴掏出來,撕碎吃掉。

在黑猩猩捕食嬰猴的過程中,它們不僅會使用工具,甚至會制作工具,把自己武裝起來進行獵殺活動。還有一個很有趣的例子。假如你是一只黑猩猩,在雨林中漫步時突然口渴了,不遠處的地面上有一個小水坑,坑口的面積比較小,水位也很低。作為一只吻部扁平的黑猩猩,你要怎樣做才能喝到水呢?

中山大學的學者發現,黑猩猩會隨手從身邊抓一把樹葉放到嘴里,嚼得非常松軟,等它們變成像海綿一樣的絮狀結構,再把這團“海綿”放進水坑吸水,等“海綿”吸飽水之后,黑猩猩會銜起“海綿”把水擠出來喝掉。

由此可見,“制作和使用工具”也不能成為區分人類和其他物種的清晰的界線。

那么這個界線是什么呢?

偉大的動物學家珍妮·古道爾,用將近50年的時間在野外觀察野生動物,她說出了一句意味深長的話:“到目前為止,我們還沒有找到任何一條清晰的界線可以將人類和其他動物分開。”也就是說,我們還沒有發現什么事情是只有人類能做而別的物種絕對做不到的。無數的證據和事實都說明,人類只是自然界中普通的一員,并不比別的動物高貴。雖然我們在日常生活中不得不消耗一些動物制品,但是在我們觀察自然和接觸自然的時候,盡力做到理性和克制,或許才是正確的態度。

環境保護的目的不應該僅僅是出于感性的,也應該是出于理性的。人類最高效、最可靠的獲取知識的方法不是空想,而是去觀察自然界中的客觀事物,去聆聽大自然的聲音。自然界中絢麗繽紛的各個物種才是人類最好的老師。我們通過觀察抹香鯨的身體結構,設計出了性能優異的攻擊型核潛艇;我們通過觀察微生物的生態,設計出了用特殊病毒消滅具有抗藥性的細菌的療法;我們在觀察鳥類的鼻孔結構時得到了啟迪,大大改進了飛機發動機的進氣結構。類似這些設計發明,僅靠人類自己拍腦門空想是想不出來的,即使真的想出來,也需要耗費巨大的時間成本和人力成本。

從工學到醫學,從藝術到體育,很多人類社會中的棘手問題,其解決方案就在大自然中,就在大自然萬千物種的身上。肆意地破壞環境,不加克制地侵害和殺戮野生動物,在我看來是一種徹頭徹尾的反智行為。在受過正規訓練的專業人士指導下,盡力保護自然界中各個物種的生息和繁衍,才是理智和正當的選擇。

如果真如珍妮·古道爾爵士所說的那樣,人類和其他物種之間沒有清晰的界線的話,那么我們該如何對“人類”這兩個字進行大體上準確、規范的描述呢?

目前的一種學術觀點認為,所謂人類,大體可以被描述為“習慣直立行走的靈長類”。企鵝雖然習慣直立行走,但是企鵝不屬于靈長類。黑猩猩雖然屬于靈長類,但是黑猩猩不習慣直立行走。既習慣直立行走,又屬于靈長類的,就是我們——人。

靈長類是哺乳綱下的一個目,雖然學術界對其內部分類還存在不少爭議,但是從新生代早期到今天,地球歷史上大概有660種現生種和化石種被劃分到靈長類下,黑猩猩、大猩猩、金絲猴、狒狒等都是這個大家族的成員。靈長類通常有一個重要特征:大拇指可以和其他四指對握,進而完成諸如抓、握、攀、扣、捏、按等精細的“手部”動作,這些機能是靈長類動物在植被茂密的雨林中為了適應環境而逐漸演化出來的。

這個藍色星球上的生命故事在磅礴的背景音樂下繼續向前推進,而“造物主”早已經在熱帶雨林的樹蔭下微笑著深深地埋下了一個伏筆。