盆底康復儀聯合盆底肌訓練對產后盆底肌肉張力及盆底功能恢復的影響

耿歡歡

(河南省鄭州市婦幼保健院,河南 鄭州450000)

臨床發現,多數產婦在自然分娩后,盆底肌肉功能會出現不同程度的障礙,如尿失禁、子宮脫垂等癥狀,影響產婦的健康和生活質量[1]。為了解決這一問題,患者家屬及醫護人員應重視分娩后期護理,醫護人員鼓勵患者及家屬在產后進行針對盆底肌的相關訓練,以提高患者肌肉張力,更好地恢復產婦盆底功能,并能夠節省人工護理成本。本研究采用盆底康復儀聯合盆底肌訓練對產婦盆底肌功能進行干預治療,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2016年9月至2017年9月在鄭州市婦幼保健院產科三區自然分娩的99例產婦,根據隨機數字表分為對照組和觀察組。對照組49例,年齡22~35歲,平均(25.78±2.11)歲;尿失禁25例,子宮脫垂24例;妊娠時間38~42周,平均(39.11±0.87)周。觀察組50例,年齡23~32歲,平均(25.41±2.04)歲;尿失禁30例,子宮脫垂20例;妊娠時間39~42周,平均(39.24±0.66)周。兩組年齡、癥狀比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 符合輕度子宮脫垂、尿失禁診斷標準[2];經醫院倫理委員會批準,患者簽署知情同意書;產后子宮恢復良好、無感染者。

1.3 排除標準 產后惡露不止者;嚴重心、肺功能不全者。

2 調護方法

2.1 對照組 護理人員對產婦產后進行健康宣教,以及指導產婦進行盆底肌訓練。產后7d給予盆底肌訓練。

2.2 觀察組 在對照組護理和盆底肌訓練的基礎上采用盆底康復儀訓練。①糾正腹式呼吸:指導產婦去枕保持平臥位,雙手放在腹部,指導產婦深呼吸,然后經口徐徐呼出,呼氣同時指導產婦收縮腹部肌肉。②提臀訓練:首先指導產婦收縮盆底肌,然后臀部微微抬起,收縮腹部和臀部肌肉,每日10次,每次5s。③提肛訓練:指導產婦站立收縮肛門肌肉并上提,持續5s后坐下放松肛門,每次12~15min,每日2~3次。④收縮會陰:囑產婦排空尿液,指導產婦平臥體位,囑產婦深吸氣并收縮肛門、會陰,持續5s后呼氣放松,每次7~10min,每日5次。⑤盆底康復儀訓練:產后6周根據產婦恢復情況采用盆底康復儀訓練。盆底康復儀通過不同電量刺激神經和肌肉產生作用,主要利用了生物的反饋調節方式,根據產婦恢復情況進行電刺激治療,治療頻率為50Hz,脈寬300μs,電流設置在0~60mA,初始為0mA,循序漸進,根據產婦適應度慢慢調至60mA。

兩組均持續治療2個月,治療結束后依據反饋壓力波給予二次盆底康復儀訓練,然后根據產婦恢復情況給予肌纖維強化訓練。

3 療效觀察

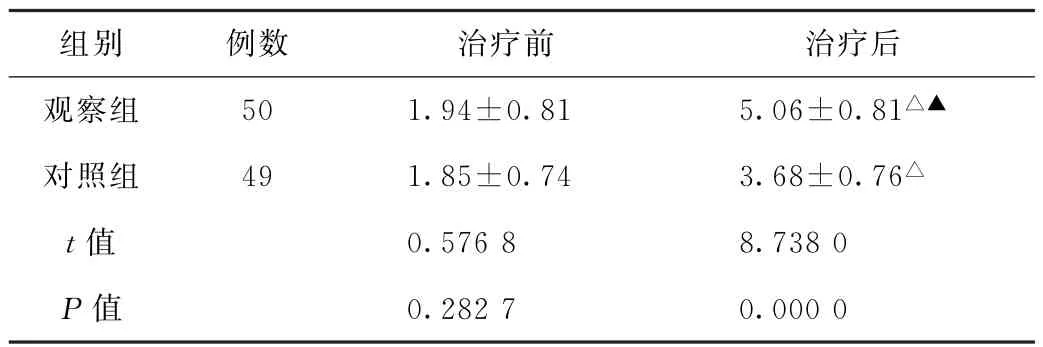

3.1 觀察指標 ①觀察兩組盆底肌肉張力:訓練2個月后,采用Oxford肌力評分方式進行評估。0分:肌肉未見收縮;1分:肌肉主動輕微收縮;2分:可見肌肉微弱收縮,無上提感;3分:可見輕微上提或壓迫感;4分:收縮正常,具有收縮感;5分:強烈收縮,壓迫手指感明顯[3]。②觀察兩組治療后尿失禁、子宮脫垂發生情況。

3.2 統計學方法 采用SPSS20.0統計軟件進行數據處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

(1)盆底肌張力評分比較 兩組治療前評分差異無統計學意義(P>0.05),治療后觀察組評分顯著降低,且低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組產婦盆底肌張力評分比較(分,±s)

表1 兩組產婦盆底肌張力評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

組別 例數 治療前 治療后觀察組 50 1.94±0.81 5.06±0.81△▲對照組 49 1.85±0.74 3.68±0.76△t值 0.5768 8.7380 P值0.2827 0.0000

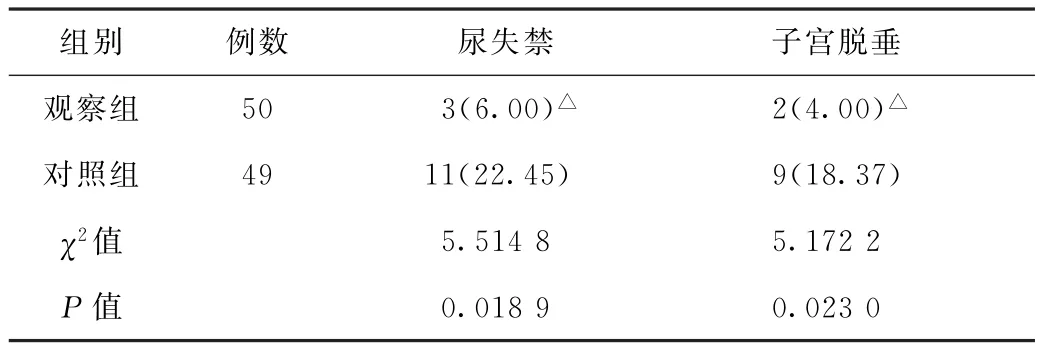

(2)尿失禁、子宮脫垂發生情況比較 觀察組治療后尿失禁發生率、子宮脫垂發生率低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組產婦尿失禁、子宮脫垂發生情況比較[例(%)]

4 討論

女性盆底主要由多種肌群、韌帶、筋膜及神經組成,其功能是承托臟器重量、保持臟器(子宮、膀胱、直腸)正常體位等。妊娠后由于子宮體積與重量不斷增大,使盆底組織壓力顯著增加,造成盆底韌帶松弛,極易引起盆底功能障礙,出現尿失禁、子宮脫垂等癥狀[4]。臨床分娩后期的護理主要是對盆底肌進行康復訓練。此外,鼓勵患者采用盆底康復儀聯合盆底肌訓練,以期提高訓練效果,盡快恢復盆底肌功能。

盆底肌康復訓練包括腹式呼吸、提臀、提肛訓練、收縮會陰等。孕婦產后出現尿失禁多為壓力性尿失禁,是指腹部壓力突然增加引起尿液不自主漏出,其根本病機為膀胱、肛門、尿道括約肌群功能失調。采取腹式呼吸能夠為治療壓力性尿失禁提供良好的壓力環境,有效控制腹部壓力,減少尿失禁發生率。此外,通過有意識地對提肛肌進行收縮訓練,以加強產婦控尿能力,通過提臀、收縮會陰等訓練以加強產婦盆底肌肉能力,改善尿道、肛門括約肌功能[5]。

盆底康復儀由電生理刺激和生物反饋兩種方式。電生理刺激是指通過定量電流經一定頻率和脈寬對機體進行電刺激,能夠觸發神經-肌肉偶聯機制,提高局部興奮性,使部分因受壓導致神經和相關肌肉功能障礙的盆底得到恢復。通過電刺激尿道外括約肌收縮,增強控尿能力。電生理刺激神經肌肉,抑制交感通路和膀胱收縮能力,降低逼尿肌代謝水平,擴大膀胱容量,加強產婦儲尿能力。通過對盆底肌肉的鍛煉,使相關功能得到恢復,松弛盆底肌,緩解因肌肉痙攣引起的疼痛。生物反饋治療是指通過肌電圖、壓力曲線將肌肉活動信息轉化成信號反饋給產婦,護理人員引導產婦進行正確、自主的盆底肌肉訓練,并形成條件反射,能夠有效控制盆底肌肉收縮,使收縮功能得到改善[6]。本次研究結果表明,治療后觀察組盆底肌張力評分較對照組顯著提高(P<0.05),且治療后觀察組尿失禁、子宮脫垂發生率均低于對照組(P<0.05),與賈艷紅等[7]研究結果相符。

綜上所述,產婦產后通過盆底肌訓練聯合盆底康復儀治療,可明顯提高盆底肌張力,有效恢復盆底肌功能,療效顯著,值得臨床推廣。