國外瀝青路面抗滑性能影響因素研究

錢朝清

(廣州市市政工程設計研究總院有限公司,廣東 廣州 510060)

0 引言

瀝青路面結構因其行車舒適性好噪音小、施工期短且養(yǎng)護維修較為便捷等優(yōu)點,已成為路面結構的主要形式。瀝青路面的抗滑性能與道路行車安全密切相關,許多道路建成通車后,抗滑性能下降較快。隨著車流量的不斷增多、車輛行駛速度逐漸提升,這些都對行車安全性提出了更高的要求。

1 國外研究發(fā)展歷程

路面抗滑機理的研究最早由英國道路交通研究所(TRRL)在20世紀20年代開創(chuàng)的,目的是研究在潮濕狀態(tài)下路面溜滑程度與交通事故率間的相關關系。

國際道路會議中心于1949年成立路面滑溜及平整度技術委員會(即表面特性技術委員會),從薄層摩擦學、固體表面化學、空氣動力學、環(huán)境檢測與控制和人造集料等方面,多學科交叉研究路面抗滑機理。1958年,在英國舉行第一屆國際防滑會議,對十二種測定路面摩擦系數(shù)的儀器進行相關性試驗。1977年,第二屆國際防滑會議在美國俄亥俄州舉行,會議報告指出:路面抗滑問題的研究,除考慮路面摩擦系數(shù)外,還應將表面結構、幾何形狀、交通等級、行車速度等納入影響因素范圍。1983年,在十七屆國際道路會議上已有18個國家提出路面抗滑標準和要求,表明路面抗滑研究已在世界范圍內不斷擴展和深化。

2 瀝青路面抗滑性能的變化機理研究

影響瀝青路面抗滑性能的因素包括三個大方面:車輪類型及車輛荷載,路面類型及材料性能,環(huán)境條件。研究人員主要著眼于何種類型的路面和使用何種材料可以保證路面抗滑性能良好,并能在較長時期內維持較好的性能狀態(tài)。

2.1 輪胎與瀝青路面間接觸機理研究

國外較早開始對輪胎與瀝青路面間接觸機理進行系統(tǒng)研究[1],當車輛行駛時輪胎與路面相互碰撞沖擊,將路面視為剛體,橡膠輪胎為彈性體,接觸界面產(chǎn)生的變形全為輪胎變形,車輪變形使路面與輪胎間產(chǎn)生摩擦力。影響摩擦力的因素主要包括,輪胎因素(材質、花紋形狀和深度等)和路表紋理(構造尖峰的高度和密度)。經(jīng)過車輛反復輪載作用,造成路表構造紋理減少,路面逐漸變得平滑,從而車輪所受摩擦力相應降低,路面抗滑能力下降。

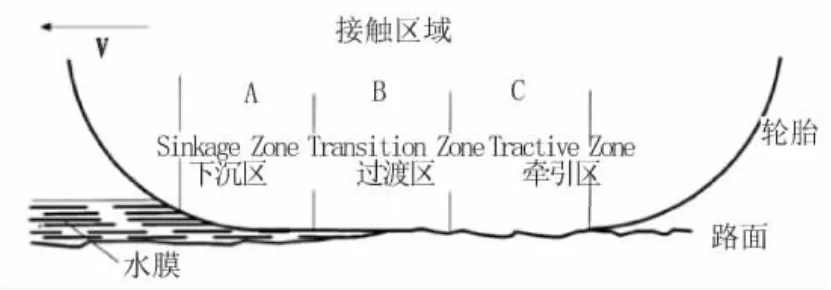

當路面處于潮濕狀態(tài)時,受到車速、水膜厚度、表面構造等因素共同影響。根據(jù)界面接觸狀態(tài)可將輪胎與路面接觸長度劃分為三個區(qū)域,見圖1。

(1)區(qū)域A——下沉區(qū)Sinkage Zone:車輪和路面沒有直接接觸,輪胎”浮”在水膜上,水膜厚度受靜水壓力影響,隨壓力增加而厚度減少。由于水膜覆蓋了集料表面微觀紋理,輪胎與路面分離,兩者間摩擦阻力很小。

(2)區(qū)域B——過渡區(qū)Transition Zone:處于A、C區(qū)之間,水膜被集料的突出部分刺破,集料頂部的微觀紋理刺入輪胎而產(chǎn)生的摩擦力。

(3)區(qū)域C——牽引區(qū)Tractvie Zone:此區(qū)域接觸界面間水已被完全擠出,輪胎與路面間形成緊密接觸。

三個區(qū)域的尺寸受水膜厚度(取決于路面排水能力和降雨強度)、輪胎與路面接觸面積和深度、胎壓、路表紋理、車速共同影響。當車速增加,用于排出輪胎與路面間水的時間減少,同時水的潤滑作用增強,車速從50 km/h增到100 km/h時將使牽引區(qū)減少30%~70%,這將極大降低輪胎與路面間的摩擦力。如果當區(qū)域C面積為零,車輛將發(fā)生高速飄滑現(xiàn)象,此時整個輪胎在水膜層上行駛而不與路面接觸,由于水不能產(chǎn)生剪切力導致摩擦系數(shù)僅為0.04,極易發(fā)生交通事故。故而存在足夠的路面紋理對于維持路面抗滑性能具有重大意義。

圖1 輪胎與路面接觸形式

2.2 路面抗滑性能的評價方法研究

路面的抗滑性能一直被認為是控制車輛方向和速度,以及確保短制動距離的主要因素。抗滑力的定義為:由路面與輪胎在非旋轉條件下相互嵌擠時產(chǎn)生的阻滯力。最常采用摩擦系數(shù)表征路面抗滑力,摩擦系數(shù)越大則抗滑力越高。

路面摩擦系數(shù)可通過人工或測試車進行直接測定,如擺式摩擦儀、橫向力系數(shù)測試車等。擺式摩擦儀是根據(jù)擺的勢能損失等于擺臂末端橡膠片滑過路面時克服摩擦所做的功,其測定數(shù)值采用摩擦系數(shù)的100倍表示,稱為SVR或BPN。在室內和室外都可適用,操作簡單且便于攜帶,在全球應用基礎很廣泛,但其缺點是需要人工操作,無法實現(xiàn)大量快速的測量。橫向力系數(shù)測試車的研制成功,實現(xiàn)了路面抗滑性能的連續(xù)快速測量,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,且對交通影響較小。測試時將測試輪設定為與行車方向存在一定角度,當測試車行駛時在路面與測試輪間產(chǎn)生橫向摩阻力,其值與測試輪施加在路面的豎向荷載之比即為橫向力系數(shù),它表征了車輛制動或發(fā)生側滑時的路面摩阻力。

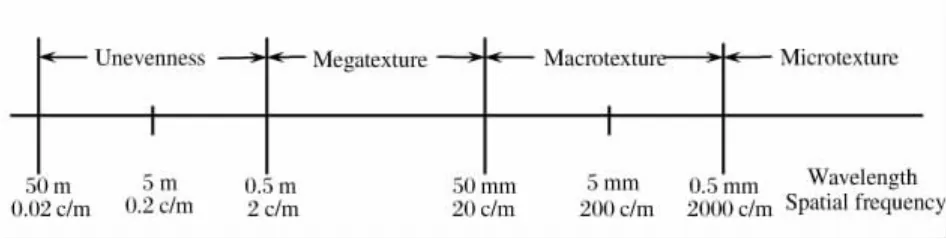

除直接測定路面摩擦系數(shù)外,還可通過測量路表紋理幾何特性來間接評價路面抗滑性能,摩擦系數(shù)同路表紋理特征存在良好的對應關系。路表紋理是路面不平整構造的幾何模型。路表紋理根據(jù)其大小、形狀、分布及作用可分為:微觀紋理(Microtexture)、宏觀紋理(Macrotexture)、大構造(Megatexture)、不平整度(Unevenness)(見圖2)。其中,微觀紋理主要功能是增加路面與輪胎的接觸面積,在路面潮濕狀態(tài)下刺透薄水膜使輪胎與路面接觸,提高摩擦力;宏觀紋理主要提供排水功能,在車輛高速行駛時尤為重要。大構造和不平整度對路面抗滑性能影響較為微弱。

圖2 路表紋理分類

瀝青路面表面紋理特性與抗滑性能的相關性研究可以分為兩個方面:一是研究人員量化路表紋理來評價路面抗滑性能,通過對實際路面或實驗室獲取的瀝青混合料表面二維或三維圖像進行數(shù)字圖像處理,測量表面紋理的幾何尺寸和集料的形狀特性,以數(shù)理統(tǒng)計分析法、分形理論和小波理論等來定量描述了集料的形狀、棱角和路面紋理特性,研究表面幾何特性與路面抗滑性能的相關性;二是研究集料顆粒的組成成分,評價不同集料類型的物理化學特性以及其對路面抗滑性能的影響。

Alexandros G.Kokkalis等[2]根據(jù)路面表面紋理的尺寸,將路表狀態(tài)分為五種類型,并以微觀、宏觀構造深度和路面不平整度作為自變量建立表征路面抗滑性能的回歸方程。利用分形理論中分形插值函數(shù)構造精確的表面幾何形狀來描述路表的近似紋理,評估路表濕潤和表面磨損兩種情況下路面抗滑性能的變化。結果表明,路面抗滑性能值SN與分形維數(shù)相關聯(lián),采用分形評價路面抗滑性能變化的有效性較好,路面在干燥條件下的分形維數(shù)大于潤濕條件下的分形維數(shù),新路表的分形維數(shù)總是比磨損后的分形維數(shù)值高50%。

Malal Kane[3]研究雜砂巖、花崗巖、石灰?guī)r三種類型集料的礦物組成成分和集料經(jīng)受交通磨損后為路表與輪胎間提供的摩擦系數(shù)變化情況。使用德國研制的Wehner-Schulze machine模擬交通磨損作用,分析集料和瀝青試件磨損前后的微觀紋理和摩擦系數(shù)變化。結果表明,在長期使用后路面抗滑性能主要與集料特性相關,三種集料中石灰?guī)r的路面長期抗滑性能最差,雜砂巖的摩擦值可較長時間保持較高值,花崗巖抗滑性能介于兩者間。

A.M.Dunford[4]使用光學顯微測量儀檢測研磨集料的顆粒表面結構,探究納米級表面紋理的磨損進程,以及定量分析表面紋理和摩擦力間的相關性。

2.3 路面抗滑性能的衰減規(guī)律研究

瀝青路面抗滑性能隨著交通荷載作用次數(shù)增加而發(fā)生衰減,初期降低速率較快,一段時間后性能逐漸趨于平穩(wěn)。早期主要為現(xiàn)場調查統(tǒng)計,雖可獲取實際路況數(shù)據(jù),但研究結果受到路段位置影響,且觀測周期較長,外界干擾因素多,主要反映交通量、環(huán)境等宏觀因素對路面抗滑性能的影響。隨著數(shù)控與測量技術的不斷發(fā)展,逐漸采用模擬試驗法,如加速加載試驗、室內外環(huán)道試驗等。通過構建足尺道面或試件,使用儀器在短期內獲取路況數(shù)據(jù),以此研究路面抗滑性能衰減規(guī)律。其優(yōu)勢在于試驗周期短、試驗條件便于控制,同時可進行多組對比試驗,常用于評價不同材料對路面抗滑性能衰減的影響。

Antonio Ramírez等人[5]開發(fā)新型加速加載試驗儀,用于在室內評估瀝青混合料抗滑性能,使用BPN表征其大小。結論顯示:試件磨耗一段時間后,BPN值小幅增加直至覆蓋集料表面瀝青膜消失、粗集料暴露;之后BPN值隨時間增加而逐漸降低,且同輪載次數(shù)成比例變化,最終趨于穩(wěn)定。

3 結 語

綜合國外研究成果可知:(1)瀝青路面表面宏觀紋理和微觀紋理共同作用影響路面的抗滑性能;(2)瀝青路面的抗滑性能與集料類型的有關,路面表層結構應選取優(yōu)質的石料作為骨料;(3)抗滑性能還與瀝青混合料的結構類型相關,骨架嵌擠型結構表現(xiàn)出較好的抗滑性能。

對于我國瀝青路面抗滑的研究,可以從選取有豐富表面構造的優(yōu)質骨料,并優(yōu)化骨架嵌擠型瀝青混合料的級配組成方面出發(fā),同時考慮各省氣候環(huán)境條件,針對性地研究提高以及長時間維持瀝青路面較好的抗滑能力。