外海人工島島頭區碎石墊層防淤減淤

王殿文

(中交一航局第二工程有限公司,山東 青島 266071)

0 引言

港珠澳大橋E33沉管位于外海東人工島西側,受大嶼山沿岸流和東人工島島頭挑流影響,安裝區流場復雜,碎石墊層回淤大。為了降低回淤對沉管安裝的影響,開展了東島島頭區碎石墊層防淤減淤綜合治理措施研究,采用防淤蓋板和防淤屏對E33沉管碎石墊層進行防淤減淤,并進行了現場大規模的試驗驗證,對潮位、海水濁度等一系列實時觀測。經過多種手段監測顯示,防淤蓋板和防淤屏有效控制了E33對接段回淤影響,安裝前監測結果顯示,碎石墊層上基本無回淤,滿足設計要求。該防淤減淤綜合治理方案可以在類似工程中以及開口式施工區域使用。

1 工程概況

港珠澳大橋島隧工程由東人工島、西人工島和沉管隧道三大部分組成,其中隧道部分由33節預制沉管組成,全長5 664 m,跨越伶仃西和銅鼓主航道,單節標準沉管長180 m,重量約75 000 t,最大水下埋置深度達到46 m,是迄今為止世界上規模最大的鋼筋混凝土結構深埋沉管海底隧道。

島隧結合部位于東人工島島頭,是E33沉管安裝的位置,與東人工島現澆暗埋段連接,從而實現島隧轉換。由于該水域施工界面狹窄,海流情況復雜,作業周期長,成為港珠澳大橋沉管安裝施工中最為復雜和最為關鍵的部分之一。

2 東人工島島頭情況

在東人工島鋼圓筒拆除后,為了減小潮流對島頭區沉管安裝施工的影響,在島頭開敞水域呈“V”字形安裝21塊擋浪塊形成導流堤,北側導流堤長72 m,以直線布置,與E33沉管軸線夾角27°,后進行適當加長;南側導流堤長102 m,以折線布置,近鋼圓筒段長18 m,與E33沉管軸線夾角35°剩余84 m段與E33沉管軸線平行。

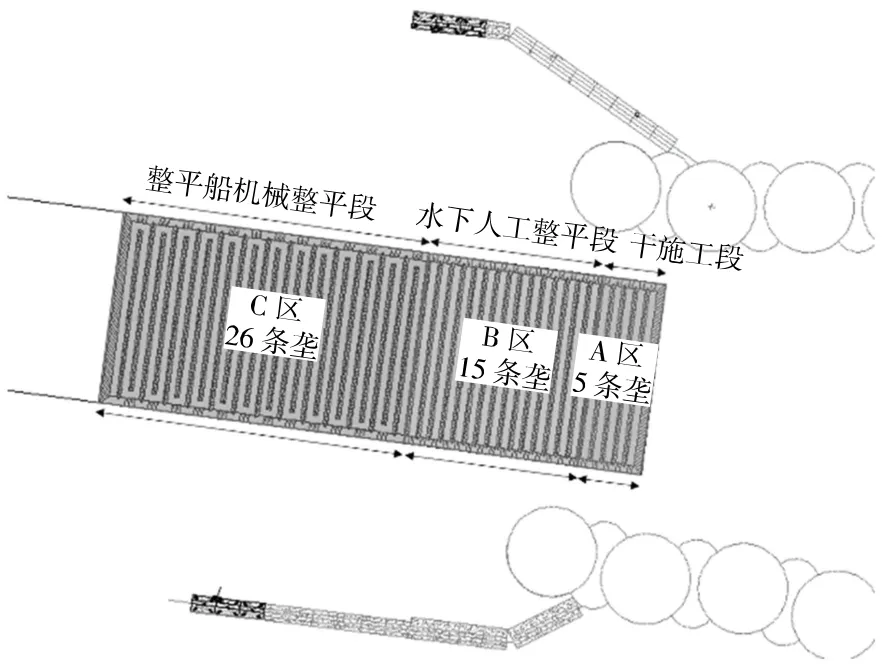

導流堤采用方塊重力式結構,標準塊體尺寸為 4.0 m×6.0 m×6.0 m,南堤拐角處塊體加強為5.0 m×6.0 m×6.0 m。塊體安裝底標高為-5.0 m,堤頂標高為+1.0 m。導流堤平面布置方式如圖1所示。

圖1 導流堤及E33碎石墊層分區示意圖Fig.1 Zoning diagram of diversion dike and E33 gravel cushion

根據數學模型試驗研究成果,在東島島頭采用導流堤掩護方案后,島頭E33外側存在明顯的繞流區。增加導流堤后,對現場進行回淤監測和流場觀測,發現島頭區域水流動力條件變差,容易發生基床落淤,回淤強度超過1 cm/d。

東人工島島頭內的陸上人工碎石墊層整平在島內回水后水下放置時間較長,約為半年,筒內挖沙及大圓筒切割后可能帶來基床回淤影響;潛水水下整平作業約為20 d,按照實測的回淤強度計算,其碎石墊層上的回淤厚度將超限。

3 碎石基床減淤清淤綜合治理措施

3.1 E33基礎設計

E33沉管東側長約45 m位于人工島內,其余位于島外,受島頭鋼圓筒影響,碎石基床采用陸上預鋪、人工潛水鋪設和整平船鋪設相結合的施工方式。E33沉管干施工的為A區、人工潛水整平區域為B區、其余采用整平船整平區域為C區,施工效果圖見圖1。

3.2 基床防淤措施

1)A區措施

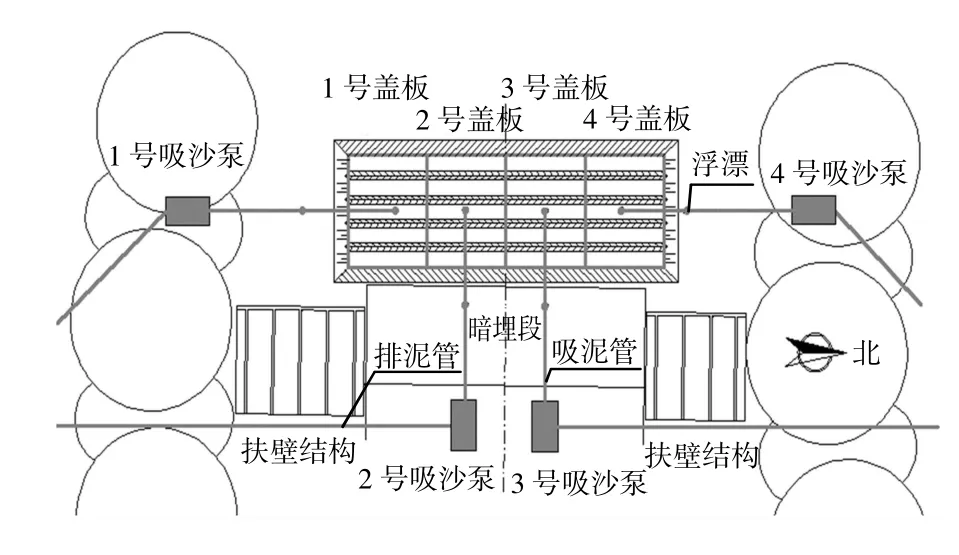

干施工段基礎在海底暴露時間較長,干施工段采用防淤蓋板法進行防淤[1]。防淤蓋板在安裝前3 d進行拆除。為了便于鋼蓋板拆除方便和保證鋼蓋板結構安全,項目部不間斷進行防淤蓋板清淤施工,清淤設備采用吸沙泵,潛水員水下配合清淤。防淤蓋板設置見圖2。吸沙泵型號:4SPA-100、176 m3/h、揚程18~24 m、功率11 kW。

圖2 吸沙泵布置位置圖Fig.2 Location map of sand suction pump

2)B區措施

受導流堤的影響E33沉管碎石基床落淤強度增大,根據綜合治理分析在B區采用防淤屏進行防淤。防淤屏位置圖見圖3。

圖3 防淤屏位置圖Fig.3 Location map of anti-silting screen

防淤屏兩端固定在最西側第2個擋流塊上。在防淤屏外側原泥面拋設2口8tHY-17錨。提前將最西側的2塊擋流塊采用鋼絲繩、圓管連接在一起。

4 防淤屏設計

4.1 防淤屏結構

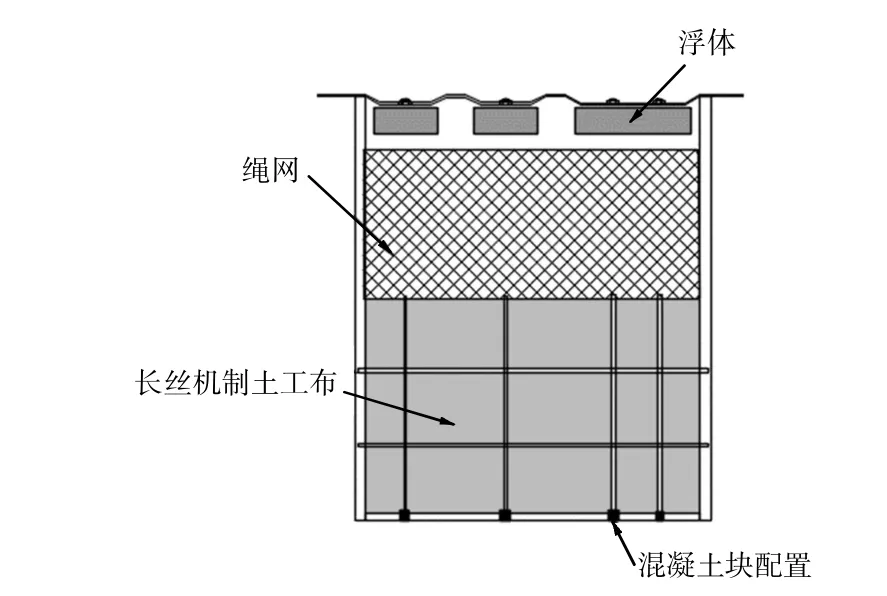

防淤屏主要由浮體、裙體、配重三部分組成。浮體為水上主體:由聚苯乙烯泡沫用耐油塑料膜密封,包裹在PVC雙面涂覆布中,浮子的間距形成柔性段保證防淤屏的可折疊性和乘波性[2]。裙體為水中主體:采用長絲機織土工布加肋組成,是截淤的主要部分。配重:采用不同直徑的鏈條組成,在裙體下方,防止防淤屏底部隨流產生過大漂移[3]。防淤屏設計圖見圖4。

圖4 防淤屏設計圖Fig.4 The design drawing of anti-silting screen

4.2 防淤屏設置

將浮體以下5 m的裙體連接高強度繩網,在繩網的下方連接長絲機織土工布及加強帶,在最下方采用錨鏈。考慮渾水帶分布可能不規律情況,同時制作5 m長的土工布作為備案,替代高強度繩網。在基槽底部放置一定的配重混凝土塊,與防淤屏連接,減少裙體較大漂移量[4]。

為了防止防淤屏裙體底部剮蹭基床,導致防淤屏破壞,裙體設計長度為14 m;同時為了防止防淤屏底部配重剮蹭邊坡,在邊坡位置適當縮短裙體長度;防淤屏總迎流投影面積約為2 000 m2。

4.3 防淤屏優化

第一階段回淤監測之后,開展了優化防淤屏設計,減小防淤屏底部的水體交換的研究;即在防淤屏底部增加裙體,預計增加裙體超過600 m2。

在防淤屏底部增加裙體后,防淤屏內側濁度降低明顯,同時有效避免了高潮期內側濁度大于外側的情況。

5 防淤屏實測數據對比分析

5.1 試驗時間

本次防淤屏試驗時間為2016年7月15日—7月29日,陰歷時間為六月十二—六月廿六。觀測時段覆蓋大、中、小潮期。

5.2 濁度測量

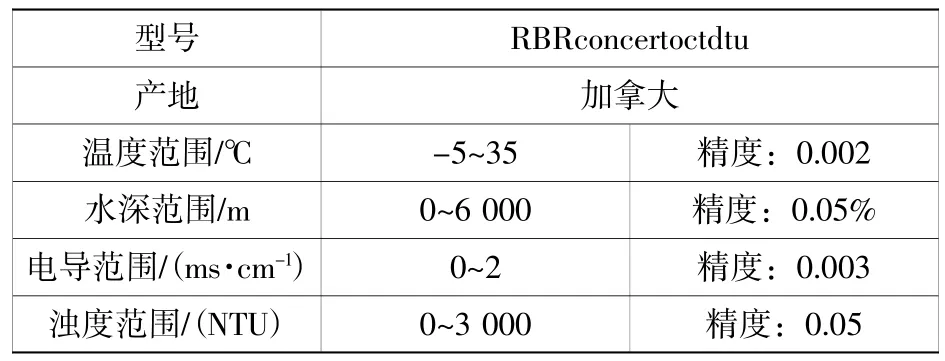

水密度、濁度觀測采用溫鹽深濁度計,儀器參數如表1。

表1 濁度計參數表Table 1 Turbidimeter parameter table

5.3 回淤盒監測

在E33沉管干施工第3條壟(A區)、人工整平區域(B區)和沉管尾端設置3處回淤盒安放處,每處各并列放置3個回淤盒。按照監控指令取放回淤盒,各安裝處回淤盒取3次,每次從各個點取出1個回淤盒。每次提取回淤盒前應封閉盒蓋,記錄準確取盒時間,取盒后應進行淤積厚度、粒度等分析,并保留樣品。

5.4 多波束掃測

采用多波束測深系統分別于防淤屏安裝前后每日對E32、E33沉管區域進行掃測,分析防淤屏安裝前后基槽日均回淤量[5]。

5.5 數據分析

5.5.1 濁度分析

7月19日—29日每天進行東島島頭段海水密度、濁度觀測6次,觀測時間分別為高潮High Tide(H1)、低潮 Low Tide(L1)、次高潮(H2)、次低潮(L2)、落潮 Ebb Tide(ET)、漲潮 Flood Tide(FT)。

從水下15 m的濁度平均情況看,防淤屏內側(ZD2)濁度是外側的78%;其中16個測次顯示防淤屏內側濁度比外側高,主要集中在高潮期間;其他測次均為防淤屏內側濁度低于外側。

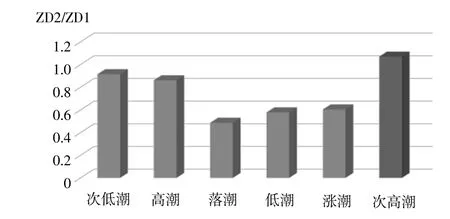

從潮汐對應的濁度數據分析,除了次高潮期其余時間ZD2的15 m層平均濁度均小于ZD1;次高潮期間ZD1、ZD2濁度整體相差不大,如圖5所示。

圖5 東人工島島頭段增加防淤屏后濁度折減率Fig.5 The turbidity reduction rate of the head area of east artificial island after adding the anti-silting screen

從水下15 m的平均含沙量看,防淤屏內側含沙量(ZD2)是外側(ZD1)的62%。

5.5.2 回淤盒數據分析

1)A區回淤盒

安裝防淤屏之前,在A區共放置回淤盒9個,回淤盒日回淤強度平均為0.92 cm,最大值單日回淤強度為1.5 cm。安裝防淤屏后,A區放置回淤盒3個,回淤盒日回淤強度平均值為0.61 cm,是原來回淤強度的66%。

2)B區回淤盒

安裝防淤屏之前,B區回淤盒日回淤強度平均為1.25 cm,最大值單日回淤強度為1.5 cm。安裝防淤屏后,B區回淤盒日回淤強度平均值為0.54 cm,最大值單日回淤強度為0.57 cm。日均回淤強度減小到原來的43%。

5.5.3 多波束數據分析

防淤屏試驗前后(7月14日、7月31日),分別對E33進行多波束掃測。

多波束數據顯示,增加防淤屏后,E33沉管B區、C區日均回淤量平均為0.3 cm,是原來回淤強度的45%[6]。

5.6 試驗小結

經過7月15日—7月29日的現場防淤屏減淤試驗數據分析,初步結論如下:

A、B區回淤盒數據顯示,回淤強度減少明顯,是原來回淤強度的50%~60%左右;多波束顯示B、C區回淤強度減少明顯,是原來回淤強度的45%左右;防淤屏內外兩側濁度差別較為明顯,內側濁度約為外側的78%(含沙量:62%)。

綜上,安裝防淤屏后回淤強度和濁度減少明顯,回淤強度是原來的50%左右,防淤屏減淤效果較為明顯。另外,防淤屏減淤效果和潮型、潮差相關;大潮濁度絕對值大于小潮、中潮;低潮期的濁度絕對值小于高潮位的數據。

因此該防淤屏結構滿足外海施工的要求,制作拼裝方式、安裝工藝是可行的,設計的錨系和兩端固定的錨泊系統基本適應外海施工要求。

6 結語

E33沉管碎石墊層防淤減淤綜合治理方案很好地保障了E33沉管碎石墊層質量,安裝前監測結果顯示,碎石墊層上基本無回淤,滿足了設計要求。

2016年10月8日E33沉管完成水力壓接,完成了與東人工島暗埋段的成功對接,貫通測量結果顯示,E33沉管軸線首端偏差、相鄰沉管相對橫向、豎向偏差實現了“三零”的既定目標精度。E33的精準安裝再次證明綜合防淤措施是可行的、有效的。該防淤清淤綜合治理方案可以在類似工程中、開口式施工區域使用。