圍術期麻醉用藥錯誤及預防措施現狀

于 楠,邊 原,閆峻峰,2,吳 姍

0 引言

用藥安全是醫療保健服務中保障患者安全的重要組成部分。在美國,約有30%的住院患者在住院期間會出現藥物不良事件(Adverse drug event,ADE),每年約有6~14萬例患者會出現致命的ADEs[1]。近年來,我國也開始重視患者安全用藥問題,2012年9月合理用藥國際網絡(International Network for the Rational Use of Drugs,INRUD)中國中心組臨床安全用藥監測網成立,該網從開始運行至2017年9月21日,共收到用藥錯誤(Medication error,ME)報告25 119例,其中有220例ME導致患者傷害或死亡。該數據提示,ME的危害不容醫務人員忽視。

相對一般用藥而言,圍術期麻醉用藥面臨著獨特的安全挑戰,一旦發生ME,極有可能造成不良事件,如患者心臟驟停或術后恢復時間延長。研究表明,圍術期發生麻醉ME并不罕見,但目前我國關于圍術期麻醉ME的研究較少。目前圍術期麻醉ME數據主要通過自愿報告和回顧調查方式收集,但因醫務人員瞞報(害怕受處分、僥幸心理、懼怕賠付等)、漏報、誤報、滯后[2]等而無法獲得其真實發生情況。有研究指出,真實圍術期ME發生率遠高于回顧性調查報告的比率[3]。本文通過回顧相關文獻研究,分析總結圍術期麻醉ME的發生率、類型、引發ME的風險因素、對應措施等,旨在為我國醫療機構圍術期麻醉用藥安全制度的建立和完善提供參考。

1 資料與方法

1.1 ME的定義 目前最常用的ME定義為美國國家用藥錯誤報告及預防協調委員會(National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention,NCC MERP)所定義的“ME,是指由醫務人員、患者或藥品消費者所致的任何可能導致用藥不合理或對患者造成損害的可預防事件,包括處方、采購、藥品標簽、包裝和命名、配藥、調劑、管理、教育、監測和使用[4]。”

我國2011年版《醫療機構藥事管理規定》中將ME定義為“藥物在臨床使用全過程中出現的、任何可以防范的用藥不當”[5]。ME可能發生在藥品存儲、處方(醫囑)開具、藥品調劑分發、藥品使用管理等多個環節[6]。

1.2 資料來源 系統檢索PubMed、中國知網(CNKI)、萬方(Wanfang data)數據庫,檢索時限為1997年1月至2017年12月,檢索詞包括:“Medication errors in preoperative”、“Medication errors in anesthesia”、“Drug errors in anesthesia”、“圍術期”、“麻醉”、“用藥錯誤”等。

1.3 文獻篩選標準 納入標準:納入文獻為能夠獲取全文的期刊論文,論文的主題為有關圍術期麻醉ME,包括ME的發生率、錯誤類型、采取的措施等。排除標準:排除主題與圍術期麻醉ME無關、重復文獻、不能獲得全文、會議、評述、欄目或項目介紹、新聞文摘、綜述等文獻。

2 結果與分析

2.1 文獻來源 初檢共獲得文獻204篇,根據文獻篩選標準,最終納入34篇文獻[3,7-40],其中美國13篇,新西蘭4篇,日本3篇,中國、加拿大、挪威各2篇,法國、巴西、丹麥、摩洛哥、南非、尼日利亞、新加坡、泰國各1篇。

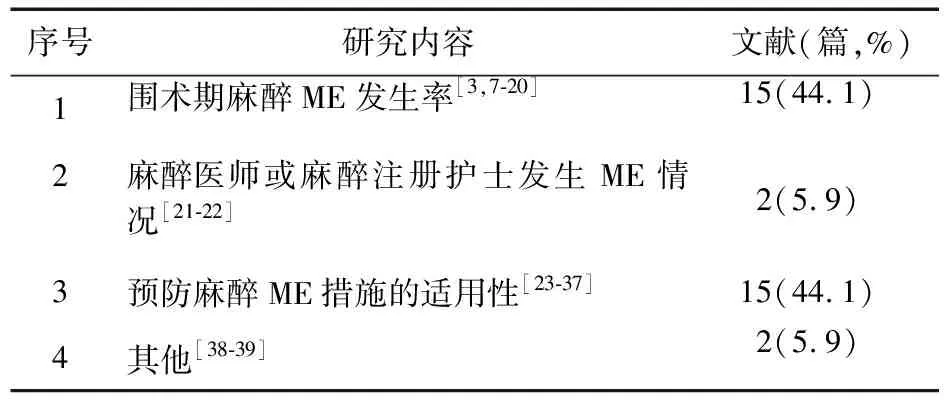

2.2 研究內容 研究內容主要分為3個方面,分別是研究圍術期麻醉ME的發生率(15篇,44.1%),問卷調查麻醉相關醫護人員在圍術期發生麻醉ME的情況(2篇,5.9%),評估預防麻醉期間ME措施的適用性(15篇,44.1%),其他2篇研究分別為:導致麻醉師分心的因素分析和麻醉藥品短缺對造成ME的影響。見表1。

表1 文獻研究內容

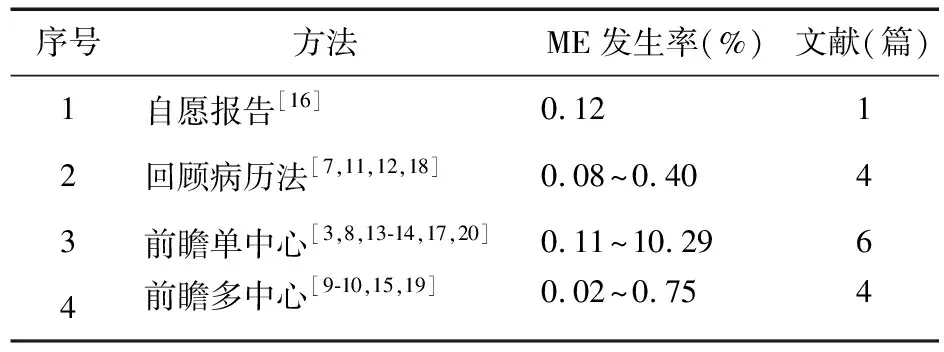

2.2.1 圍術期麻醉ME發生率 有15項研究通過自愿報告法、回顧病歷法、前瞻性觀察法得到圍術期麻醉ME發生率。見表2。

表2 圍術期麻醉用藥錯誤發生率

由表2可知,通過自愿報告和回顧病例方法獲得的ME發生率高于前瞻性觀察研究,而前瞻性單中心研究觀察到的圍術期ME發生率高于前瞻性多中心觀察研究。

2.2.2 麻醉醫師或麻醉注冊護士發生ME情況 有2項研究[21-22]通過對麻醉相關醫護人員(醫師、護士)進行問卷調查,了解他們在圍術期發生麻醉ME的情況。Nwasor等[21]的調查數據表明,56%的受訪者在圍術期中曾造成麻醉ME。Erdmann等[25]的調查研究中,有91.8%的受訪者反映在工作中出現過ME,ME事件主要發生在麻醉維持階段,大多數ME可立即糾正。結果顯示,大部分提供麻醉的醫務人員在進行麻醉的過程中都會出現ME,且十分普遍。

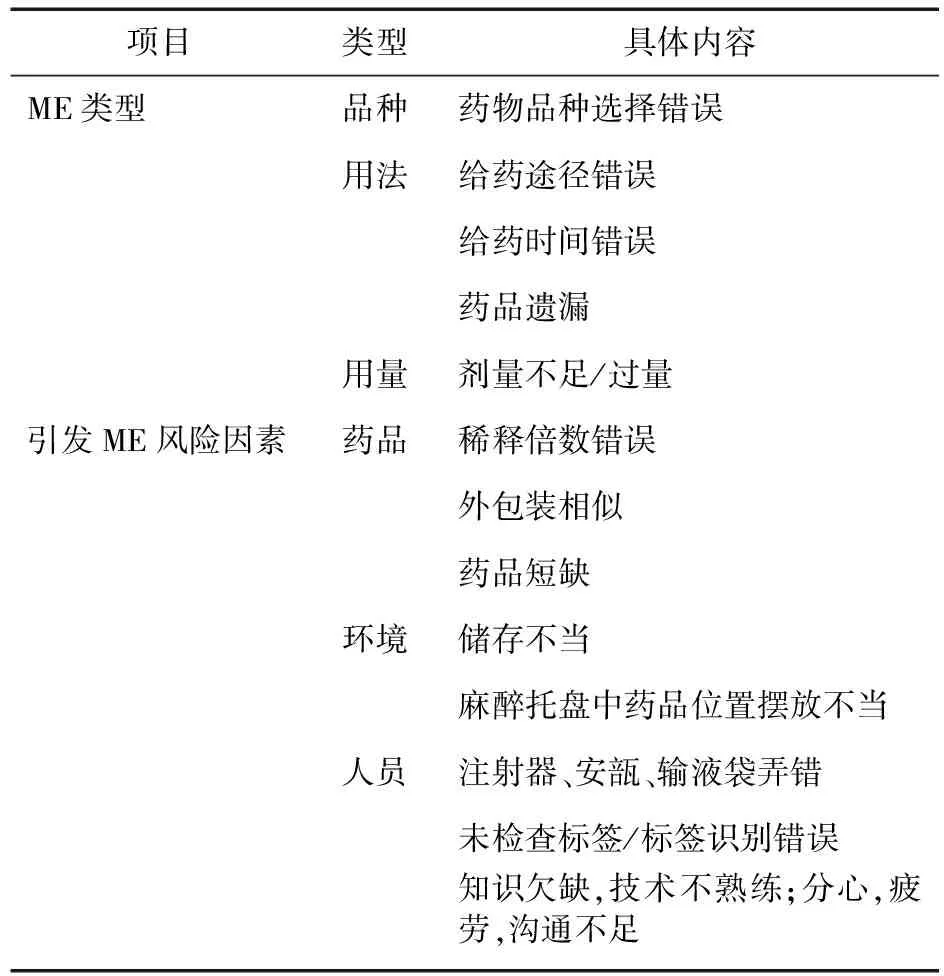

2.2.3 圍術期ME類型、風險因素 根據《中國用藥錯誤管理專家共識》[6]中的ME類型和風險因素對文獻中報道的ME進行整理,詳見表3。圍術期常見的ME類型主要涉及藥物品種、用法、用量錯誤,其中,藥物劑量錯誤和藥物品種選擇錯誤最為常見。Webster等[19]的研究中,這兩種錯誤占總ME的40%[22];Cooper等[15]的研究中,這兩種錯誤占總ME的61.5%;Sakaguchi等[11]的回顧性研究中上述兩種錯誤占90%[13]。

表3 圍術期麻醉ME類型、風險因素

影響圍術期麻醉用藥安全的風險因素主要涉及藥品、環境、人員3個方面。值得注意的是,除常見的藥品因素外,麻醉藥品短缺會增加ME的發生率。Nyakatawa等[40]研究加拿大麻醉藥品短缺情況,結果顯示,麻醉藥品短缺會對麻醉醫師選擇藥物品種造成影響。由于不熟悉替代藥品的劑量要求或藥理特性,特別是在沒有明確的藥品使用說明的情況下,使用藥物濃度高或效能高的藥品容易導致藥品使用過量,影響患者用藥安全和術后護理[41]。環境因素方面,在用藥過程中麻醉師往往選擇熟悉的放置位置,若麻醉托盤中的藥品位置擺放不當,則容易造成注射器、安瓿、輸液袋拿取錯誤。人為因素方面,由于麻醉醫師或注冊麻醉護士經驗/溝通不足,技術不熟練,在麻醉誘導期注意力不集中[39]或工作時間長而疲勞等,均會影響麻醉醫師對藥物的選擇、標識、輸注等環節。

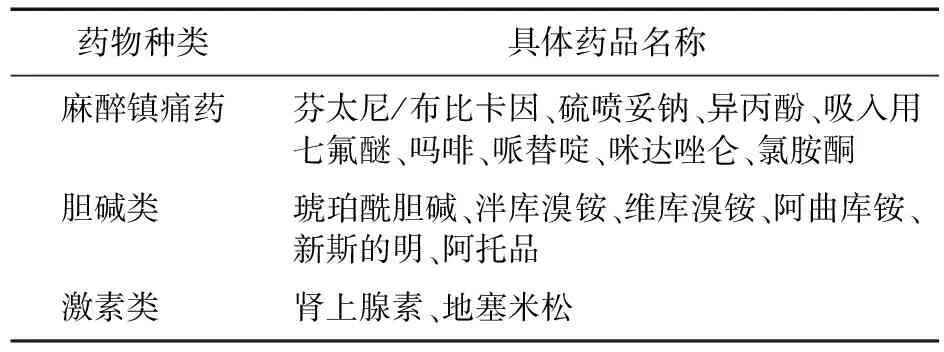

2.2.4 圍術期麻醉ME常涉及的藥物 圍術期麻醉用藥涉及術前麻醉誘導、麻醉維持期兩個時段,涉及的常見藥物主要為麻醉鎮痛藥(靜脈誘導、吸入麻醉、局部麻醉、術后鎮痛等)、膽堿類(擬膽堿、抗膽堿、肌松藥)[10-13]。見表4。

表4 圍術期麻醉ME涉及的常見藥物

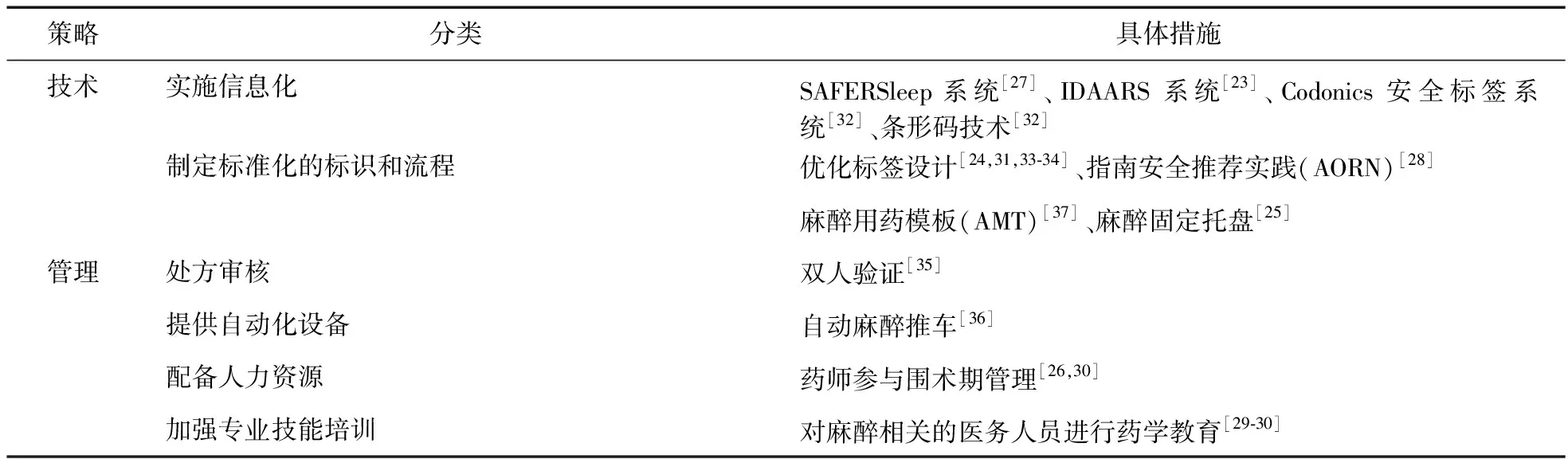

2.2.5 圍術期ME的預防措施 目前,預防圍術期ME主要從技術和管理兩方面著手,根據《中國用藥錯誤管理專家共識》[6]中的ME防范策略,對本研究納入文獻中提及的防范措施進行分類,如表5所示。技術類策略主要包括實施信息化、制定標準化的標識和流程、處方審核。文獻中報道的麻醉安全管理系統主要有SAFERSleep系統[27]和IDAARS系統[23],這兩個系統配備有條形碼閱讀器,后者與計算機、揚聲器和觸摸屏相連,通過彩色條形碼標簽,可以在給藥前自動進行視覺驗證,還可聽取麻醉師的口語信息進行聽覺驗證,并在給藥后自動匯編患者麻醉記錄。與傳統麻醉管理模式相比,自動信息化管理系統能大大降低麻醉藥品記錄錯誤,提高藥品識別的準確率,保障患者用藥安全。此外,Shultz等[25]的研究表明,根據藥品使用順序、使用頻率、藥品作用、外觀相似性、藥品誤用的嚴重程度等,將麻醉藥品放置在托盤的固定位置,可減少ME的發生率。類似的措施還有由華盛頓大學設計的麻醉用藥模板(Anesthesia medication template,AMT),該模板可讓麻醉師在緊急情況下快速地在手術托盤中選擇正確的注射器,從而減少ME發生[37]。其他措施,如審核處方實行雙人驗證[35]、依據指南實踐[28]等手段均可減少圍術期ME。

管理類策略主要包括提供自動化設備、配備專業人員參與圍術期用藥管理和加強相關人員的專業技能培訓等。如,日本Shibata等[30]在廣島大學醫院的一項研究結果表明,通過在手術室安置一名專職藥師,可有效解決圍術期藥物治療問題。隨著專業藥師的培養,團隊醫療高度專業精細化,藥師在圍術期指導藥物治療已經成為醫院管理的迫切需要。

表5 預防圍術期麻醉ME的措施

3 討論

3.1 偏倚因素 由表2可知,16項針對圍術期麻醉ME發生率的研究結果差異較大,特別是幾項前瞻性研究得到的數據差異最為明顯,這可能與各項研究中對于ME的定義、觀察對象、樣本量、單/多中心研究等因素有關。相對單中心而言,多中心研究多采取聯絡人收集數據報告制度,不能排除會出現漏報或誤報的情況,且報告人員的積極性也會對試驗的結果產生影響[37]。另外,筆者建議,對圍術期ME的研究可根據手術類型進行分類統計,以觀察各類手術中ME的類型或涉及的藥物是否有差異性。

3.2 關于圍術期麻醉用藥安全措施 通過前瞻性對照研究,分別觀察AMT、SAFERSleep系統和自動麻醉推車對減少圍術期ME的效果。結果表明,AMT和SAFERSleep系統都能減少ME的發生,但在實施AMT研究中無法調整相關潛在的變量因素,因此,AMT是否有效還需進一步研究確認[37]。另外,由于SAFERSleep系統與現有麻醉系統兼容性較差,目前還無法進行大范圍推廣[27,42]。我國針對自動麻醉推車的研究結果顯示,該推車較傳統手動推車能顯著降低ME,麻醉師對其滿意度普遍較高,但依從性不太理想[36],若對麻醉師進行相關培訓,幫助麻醉師熟悉和正確使用自動麻醉推車功能,可提高麻醉師對自動麻醉推車的依從性和工作效率。

3.3 圍術期麻醉用藥安全指導原則 目前針對圍術期麻醉用藥安全,美國、歐洲、澳大利亞、新西蘭等出臺了相應的安全用藥指南。歐洲麻醉學委員會(the European Board of Anaesthesiology,EBA)在2017年1月發布了《安全用藥指南(更新版)》[43],該指南在2011年發布指南的基礎上強調應遵循標準操作程序,如藥物被吸入注射器后應立即貼上標簽,對于高警示藥物(如局部麻醉劑和靜脈注射鉀等)應單獨儲存。澳大利亞和新西蘭麻醉醫師協會(Australian and New Zealand College of Anaesthetists,ANZCA)制定的《麻醉藥物安全管理和使用指南》[44]是專門針對手術室的麻醉藥物管理和使用,旨在為執業醫師在麻醉、鎮靜、局部陣痛等相關藥物使用方面提供指導。該指南對麻醉藥品的采購、儲存、配制、檢查、管理、給藥、藥物處置、記錄、靜脈輸注藥物的注意事項、揮發性麻醉藥品的處理等均做了詳細的規定。此外,針對麻醉護士,美國手術室注冊護士協會(Association of periOperative Registered Nurses,AORN)專為麻醉注冊護士推出了“藥物安全推薦實踐”[28],該實踐在傳統5R原則(正確的患者身份、藥物種類、劑量、給藥途徑、給藥時間)的基礎上增加了2個原則,即正確的給藥指征和給藥記錄,由此擴大了麻醉護士關注的安全范圍,減少麻醉圍術期出現ME的幾率,確保患者的用藥安全。目前,我國雖頒布了《麻醉藥品臨床應用指導原則》和《中國老年患者圍術期麻醉管理指導意見》,但多是對麻醉藥品的使用(用法、用量、指征)進行說明,沒有對預防圍術期麻醉ME進行指導的詳細指南,因此,筆者認為,應制定針對我國圍術期麻醉ME情況的防范指導意見。

3.4 特殊人群圍術期麻醉ME情況 在納入文獻分析中發現,兒童圍術期麻醉ME不容忽視。Cooper等[13]按照手術類型前瞻性記錄了圍術期麻醉用藥情況,結果顯示,小兒外科手術發生麻醉ME的頻率最高(5/296,1.69%)。此外,Martin等[17]在兒童醫院進行了133 h的直接觀察,結果顯示,在68例麻醉中出現了7例ME(10.29%),包括5例記錄錯誤(未記錄給藥情況)和2例藥品遺漏錯誤(未給患者使用預定藥物)。此外,有研究表明,在兒科圍術期麻醉用藥劑量錯誤不容忽視,Lobaugh等[16]分析了32家醫療機構在2010-2016年的兒童麻醉ME報告,結果顯示,藥物劑量錯誤占30.43%。由于麻醉藥品大部分以成人包裝或劑量供應,多無現成的兒童“常用”劑量,在實際工作中常需要根據患者(兒童)的年齡和體重進行劑量計算后再拆分或稀釋給藥[45],獲得準確的麻醉稀釋劑量是兒科麻醉中的關鍵步驟,兒科患者麻醉ME應該受到相關麻醉醫護人員的高度關注。

4 結語

綜上所述,在圍術期麻醉用藥安全中,提供麻醉的相關醫務人員承擔著巨大的用藥安全風險,因此,相關人員必須認識到圍術期麻醉給藥的特殊性以及實施安全操作的責任。參與圍術期的醫務人員需要形成安全用藥意識,手術科室應針對圍術期用藥的具體環節制定準則,建立完整的用藥安全流程和規章制度,并構建患者安全管理文化,建立麻醉用藥錯誤預警機制。國內可通過開展針對ME問題的相關研究,為我國圍術期麻醉用藥安全提供科學支撐,制定相應指南,最終真正做到提高圍術期患者的用藥安全性。