談對王式廓素描《血衣》的再認識

吳中 劉昌浩

摘要:王式廓是現代著名的畫家和美術教育家,他一生創作了大量表現中國農民、革命等題材的繪畫作品,其中《血衣》是他一生中用時最長,成就最高的作品。它反映了中國婦孺皆知的關于土地革命的歷史,展現了在批斗地主大會上老百姓手持證物,控訴地主罪行的一幕。揭示了封建勢力的潰敗,人民當家作主的主題。表達了對黑暗社會的控訴,對貧苦百姓深切關懷的情感。作品主題鮮明,意義重大,藝術成就極高,在現代中國美術史上取得了重要的地位。

關鍵詞:王式廓? ?《血衣》? ?生活? ?時代? ?情感

中圖分類號:J205? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1008-3359(2019)01-0021-03

上個世紀初,中國社會正值新舊朝代更替,在外敵入侵,階級斗爭的影響下,國家處境動蕩不安。1911年,辛亥革命爆發,清政府轟然倒臺,雖然大的官僚被打倒了,但是殘余的地主階級的勢力仍然根深蒂固,由于地主的殘酷剝削,導致民不聊生。1912年,也就是在這樣的環境下,王式廓在山東掖縣一個鄉村出生并長大。1930年至1937年,他先后通過努力考入濟南、杭州、上海、東京等地的美術學校學習繪畫。1937年“七七事變”暴發后,他從東京趕回祖國參加抗日戰爭。1938年他從武漢奔赴延安,在魯迅藝術學院任美術教員。1949年新中國成立后任中央美術學院教授,1966年后在文化大革命期間由于被人誣陷而導致身體和精神受到了嚴重的摧殘,這嚴重干擾了他的藝術創作,耗費了他巨大的精力,以致使他最終沒能完成油畫版《血衣》。1972年獲得“平反”后接到革命歷史博物館的任務,1973年,王式廓在河南安陽農村采集油畫《血衣》的素材期間,因工作勞累過度于5月23日逝世,享年62歲。

人們對素描《血衣》(圖1)這件作品提出過各種看法。有站在階級立場、美學立場的,甚至有站在戲劇立場的等,各種看法褒貶不一,當然首先必須得承認的是現藏在國家博物館的這件“史詩級”的巨作獲得了重要的地位!取得這般成功的原因有哪些呢?筆者覺得與以下幾個方面息息相關。

圖1

一、勤奮與嚴謹

1930年,王式廓考入了濟南市的美術高中學習繪畫,奈何那是一個遭遇外敵侵略、民族危機的年代。1931年,“九一八”事變后戰火順勢逼近濟南,于是他輾轉南下考入杭州國立藝專繼續學習美術,埋頭苦讀,據說時常是在夜里當別人都入睡了之后他還在畫速寫,看書籍。為了學到更多的美術技能,接觸到更先進的繪畫理念,次年他又轉入了上海美專學習西畫。為了謀求深造,1935年他遠赴東京藝術大學學習素描和油畫,奈何日本鬼子又發動了“七七事變”,全面抗日戰爭爆發,海外學子紛紛回國共赴國難,而抱有對祖國和人民深厚感情的王式廓也不例外。回國后,他直奔延安革命根據地參加抗日的工作而擔任一名革命文藝宣傳員和“魯藝”的教員,用所學的知識培養一代“新人”,宣傳抗日思想并鼓舞人民保家衛國從而受到了廣大人民的一致好評。隨后他輾轉于全國各地,創作了眾多宣傳革命的畫,其中比較著名的有《臺兒莊大捷》《黃鶴樓大壁畫》等,也就是從那時開始他的作品初步確立起了革命現實主義的風格。特別是在延安的那次文藝座談會上,他堅定了藝術為人民服務的信念。在延安參加革命期間,他與戰士、農民一起吃住,一起下地勞動,但并沒有因此丟下畫筆,他為農民畫了大量肖像畫,這些畫作多是素描和速寫,作品不僅技藝嫻熟,形象生動,更重要的是這其中孕育了他對廣大農民深厚的同情與熱愛。

在土地革命期間,王式廓為了創作《血衣》經常深入革命第一線,切身觀察和體會批斗地主時的情景,除此之外他也搜集文字和漫畫資料。根據他遺留下來的《血衣》第一稿和部分相關的人物素描習作得知,這其中的構圖和人物與第三稿相比有很多不同,這說明他對構圖、人物、場景都作了反復推敲。第一稿并沒有出現手舉血衣的這一幕,為了更加貼合主題,使表達的意義更加深刻,他在一篇報道上偶然發現了血衣這把打開故事情節的“鑰匙”并將其引入畫面。

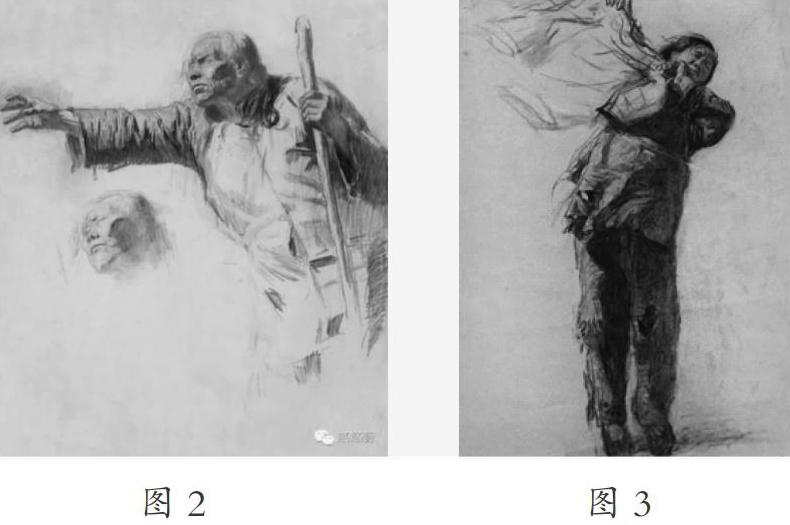

畫中那位雙目失明并用手指向地主的老媽媽(圖2),是王式廓經過大量的寫生和結合頭腦中的想象糅合出來的人物形象。為了去生活中尋找原型,1954年他只身前往北京郊區描繪了兩位盲人的形象用來補充他心中的母親形象。為了推敲手舉血衣的婦女形象他也深入農村作了大量的寫生。起初那位婦女的臉龐是面向群眾的(圖3),但是考慮到血衣和臉部之間的主次關系起了沖突故將婦女的面部轉向了后方,這一“隱藏式”的處理手法不僅突出了證物——血衣的主體作用,而且也暗示了婦女悲痛欲絕的情感狀態,給觀者留下了想象的余地。雖然這些使畫面效果大大改善,但是依然沒能達到作者的理想要求。于是在完成第二稿后為了完善孩童和癱瘓的青年等人物形象他繼續深入農村畫了大量農民肖像并與設想的形象進行糅合,他將糅合后的人物形象“搬入”畫面中,最終敲定了第三稿的構圖和人物形象。

二、情感體驗

王式廓生在農村,長在農村,從小清貧的生活使他體會到了農民生活的艱辛也養成了他吃苦耐勞的品質,更為重要的是長期與農民接觸使他體會到了農民的悲慘命運并對百姓產生了同情之感。與他一同到山東農村采風的好友艾中信回顧道:“他真的愛農村,愛農民。他不是因為從熱鬧的城市來到清凈的農村而感到新鮮,他是好比回到老家一樣的親切……在愛國村的那幾天,他什么事都干,下地干農活、做家務、紡線等等,他是那么的親切自然……”在延安革命根據地擔任文藝宣傳員時,他與黨員同志一起生活的時候也經常參與生產勞動。1939年在延安大生產中他曾獲得當時魯迅藝術學院二等勞動模范稱號。正是這樣對農民的同情和對農村生活的熱愛才能讓這份感情流露在作品《血衣》當中。作為土地革命的親歷者,王式廓深刻理解被地主迫害的貧苦百姓的慘痛遭遇。那手舉血衣控訴的婦女,那伸手指控的老媽媽,那癱瘓在地的壯年男子,那貧苦百姓匯聚的人潮……這些農民形象都是來自現實原型和他感受到的貧苦百姓形象的結合體啊。

三、緊隨時代

王式廓所生活的那個年代外敵入侵,國內政治斗爭,人民生活在水深火熱之中。在那個烽火連天、國家四分五裂的年代,廣大人民居無定所甚至連飯都吃不飽,就更別提精神文化的增長不能滿足人民的需求了。新中國成立前后的大多數藝術家們由于國家的需要和現實的原因,若是想要把藝術作為表現個性的方式似乎顯得不合時宜。那時候的眾多藝術家自覺肩負起抗日和革命的歷史使命,如徐悲鴻、王式廓、冼星海、魯迅等他們都各自將繪畫、音樂、文學作為宣傳抗日,鼓舞人民的方式。王式廓便是其中的突出代表,他表現了大量反映社會新面貌、贊美人民、歌頌戰士和土地革命等題材的作品。有很多藝術家都表現過“土改”這個題材,這幅《血衣》是其中的代表之作。這幅作品反映了新中國成立前后土地革命時期斗地主的情景,題材緊扣時代,主題深刻鮮明。《血衣》在當時引起了強烈的社會反響,起到了宣傳革命、開化思想和鼓舞氣勢的重要作用。這幅作品完成時就被中國革命歷史博物館(現中國國家博物館)進行永久收藏。作為見證土地革命的依據,《血衣》不僅具有深刻的教育意義和美學價值,而且也具有重要的歷史參考價值。

好的藝術作品是緊隨時代潮流的,不僅要有審美高度,而且要有思想高度。藝術要來源于生活,脫離了生活就如“無源之水,無本之木”是沒有生命力的。王式廓將自己在生活中的經歷和情感融入《血衣》之中才使得人物形象是那么的鮮活,情感是那么的真摯動人。但是徒有生活感受也無法鑄就優秀的藝術作品,這背后也不能缺乏繪畫上的執著與勤奮作為支撐。

參考文獻:

[1]聞立鵬,李化吉.血衣和王式廓的創作道路[J].美術,1977,(03).

[2][英]貢布里希.藝術發展史[M].范景中譯.天津:天津人民美術出版社,2011.

[3]杜鍵.王式廓藝術的美學特征[J].榮寶齋,2011,(08).

[4]聞立鵬.王式廓的風雨藝術人生[J].中國美術,2012,(04).

[5]聞立鵬.談王式廓老師的藝術教育思想[J].美術,1989,(12).