時間譜系中的“自由生長”

金燕莎

上海藝術門畫廊“時間譜”展覽展出了藝術家林延自20世紀80年代至今的作品。展出作品從時間跨度、媒介語言、藝術風格及傳達理念各方面展現藝術家的創作脈絡。

林延,1961年出生于北京,其外祖父龐薰琴與外祖母丘堤分別是中國20世紀早期成立于,上海的現代藝術團體“決瀾社”的創始者與成員。林延畢業于中央美術學院油畫系,短暫赴法國進修之后,赴美國取得視覺藝術系的碩士學位,現今工作和生活于紐約。與同輩藝術家一樣,林延的青年時代,經歷著文化藝術的開放風氣,各類藝術思潮、運動迭起,活躍在藝術界的先鋒人物們大談新理念、新實驗。而林延在當時帶著對故鄉灰瓦紅磚的記憶與對耳濡目染的西方現當代藝術的憧憬走出了國門,一別九年。再次重歸故土的時候,撲面而來的除了親切感,還有90年代經濟飛速發展帶來的強烈的視覺與情感沖擊。建筑、街道的新型建設帶來的城市文化面貌劇變,改變了貫連的審美習慣,也從某種程度上摧毀了傳統。而源于這個藝術世家的成員間所與生俱來共享的某種家國情懷,自然而然催生了林延對于歷史、自然、文化層面的思考,這種思考帶入她的藝術創作中,開啟了她長達近三十年的“文人”式藝術創作。

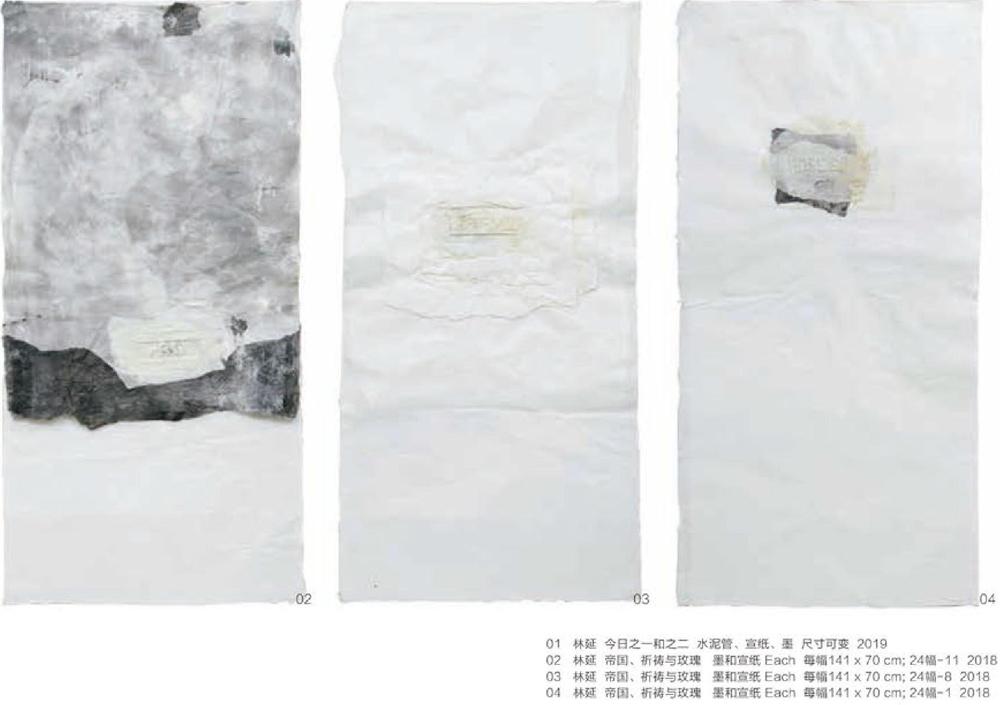

從90年代起,林延完成了從平面到空間裝置的創作轉型。顏色選擇也由最初的多種嘗試簡化成了黑色。在經歷了延續十年的“黑色時期”后,進入新世紀,她開始了以宣紙和墨作為主要“媒材”的創作階段。如果說“黑色時期”開始之初是受到極簡主義的影響,而后,林延對中國畫理論中的墨色研究萌發了極大興趣,此番碰撞也順水推舟般牽引著她開始用中國畫的代表材料一宣紙作為主要“媒材”。展覽集中展現了這十余年間林延對于宣紙的不同處理與呈現方式。將空間和建筑因素與作品交融,林延為展覽制作的現地裝置《今日之一和之二》,由未經處理的水泥管和宣紙組成,宣紙或從畫廊空間四米多高的鏡面天花板上垂下落成倒影,或沿水平地面從水泥管內部延伸而出,制造出冰冷的工業生產資料與承載人文的柔美紙張并置產生的視覺張力,由此建立一個立體、多維的場景,任由觀者自由思考。另一巨幅宣紙雕塑作品《圓滿》以全黑的主視覺色調構筑了厚重的建筑感,作品表面凸起的鉚釘與磚形結構均取材于紐約和北京的老建筑原型。經過墨汁浸潤過的宣紙層層疊加地裱貼于石膏模具之上,觀其細微而層次分明地帶出組合多樣的色澤與質地,下方邊緣未經墨色處理的宣紙留白為整體的沉重感帶來一線喘息的空間。林延似乎在思考,在質問,古老的東方城市經歷大規模的拆遷及日新月異的城市建設以應對全球化沖擊的同時,當人們重建的高樓大廈與西方并無二致,這種反傳統的建筑美學和文化價值是否也將接受歷史的拷問?另一組近年創作的十余件墻上宣紙拼貼作品《帝國、祈禱與玫瑰》則直接將西方的語言文字符號化,在宣紙上拓寬其生命語言,這是久:居文化熔爐大都市的藝術家在文化交融中與自我的沖突、對話并達成自洽的路徑,也是歷經宣紙雕塑化后,回歸宣紙本質的返璞歸真之旅。而對于材料的選擇、制作、再創作,林延都由細微處入手,在細節上精益求精,這似乎是深植于這個家庭對于“工匠精神”追求的外在表征。

對于藝術家來說,每個人都有著屬于自己時代的命題與挑戰,在政治、經濟、文化變革的時代中,徜徉于屬于自我的“自由生長”的時間譜系中。