菲利浦·肯恩和他的舞臺微觀世界

王婧

從視覺到舞臺

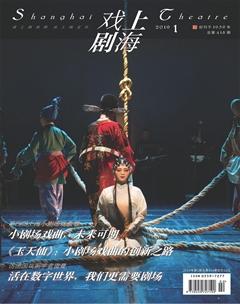

在歐洲,舞臺跨界已經逐漸成為藝術家創作中的常態,很多作品已經無法用傳統的演出類別界定,藝術家之間的跨領域合作以及從其他領域轉型為戲劇導演的藝術家賦予了劇場藝術更多新的可能。在當今的法國戲劇舞臺之上,菲利普·肯恩便是其中最具代表性的一位。

在菲利普·肯恩職業生涯最初的十余年間,他的身份是當代藝術展的布展設計師和歌劇戲劇作品的舞美設計。2003年,一股強烈的自我表達的創作沖動,促使他開始編排、執導自己的作品,于是有了他2004年首部導演作品《羽翼之癢》的誕生。這部非敘事性、圖景式結構的舞臺作品以詩意而幽默的方式探討人類關于飛行的夢想。從此,也奠定了菲利普·肯恩獨樹一幟的舞臺美學基調:劇情與對話讓位于舞臺的視覺表達;身體、空間與材質形成舞臺動態畫面,結構微觀世界的根本;描繪人類的孤獨與荒誕,建構帶著憂郁氣息的烏托邦。

肯恩的創作過程往往是先有畫面,或者說一個意象,再由此衍生出一個場景,而后是構思場景中將會發生的事情。對他來說,舞臺創作像是在作畫,不過那幅畫是活著的。在他的“活著的畫作”中,有三個基本元素構成的不可或缺的三角形:身體,空間,材質。身體如何與材質發生關系,身體如何存在于空間之中,材質與身體如何互為載體,建構或轉化空間的情境;這三者之間如何從點,連成線,再連成面,構成運動,而當一個運動與另一個運動產生關系,就會帶來舞臺的行動。正是這些運動與行動,讓他的“畫作”得以鮮活。

在與肯恩的一次對談中,他說:“現在人們都叫我導演,其實我并不覺得自己在導戲,或者說不是傳統意義上的將文本搬上舞臺式的執導……大多數的時候,視覺藝術是我創作的靈感來源。其實,我在裝飾藝術學院讀書的時候就已經對行為藝術非常感興趣,身體在那時就成為我所向往的創作材料。”

從視覺藝術到舞臺藝術,菲利普·肯恩在這兩個藝術門類之間實現了起承轉合、水乳交融式的過渡,在轉換空間語言的同時,也得以讓它們碰撞、共生、融匯。

孤獨的人群與荒誕的人類處境

菲利普·肯恩的創作雖然不以文本為出發點,卻不乏哲學思辨和對當下社會的審視與介入。他的每部作品都有著自己對這個世界的思考。肯恩的作品非常像一個系列劇,上一部作品中的某個人物常常在下一個作品中出現,作品之間的精神氣質很相近,探討的常常是一個主題:從2007年的《賽爾吉效應》、2008年的《龍的憂郁》,到2013年的《沼澤俱樂部》和2018年的《墜機-島上的生活樂園》,都是在關注人的孤獨,描繪荒誕而寂寞的人類處境,他所創造出的這些人是人類處境的縮影與代表,自然而真實。

《賽爾吉效應》講述獨自一人生活的中年男子賽爾吉,喜歡發呆和研發小表演:插著煙花的遙控汽車、自制頭套扮成外星人、玩鐳射筆創造聲光效果,用汽車發動機和尾氣配合光影變化……每個周日他都會邀請一些朋友來到家里看他的表演展示,賽爾吉用一切日常的物品創造他所認為的奇幻時刻。他的每一個表演其實都很普通,甚至有些無聊、乏味。可是當肯恩把這種普通人的生活狀態放置于舞臺之上,把賽爾吉孤獨的日常生活徐徐地展示在觀眾面前,臺上與臺下就形成了惺惺相惜的氣場。觀眾席上的每一個人都能在賽爾吉身上看到自己的影子。

2008年,菲利普·肯恩創作《龍的憂郁》,這部作品很像《賽爾吉效應》的續篇,故事講述了20世紀70年代一群重金屬搖滾大叔因汽車拋錨被困在白雪覆蓋的森林深處,遇上了一位意外闖入雪地的大媽。無所事事的他們,決定向大媽展示他們的創作,于是開啟了一場表演展示,或者說是游戲:他們做各種裝置展示,演奏音樂、滑雪、做圖書展,也交流著彼此的人生。塞爾吉的公寓變成了森林的一片雪地之上,賽爾吉變成了一群搖滾大叔,訪客們變成了那個闖入雪地的大媽。同賽爾吉一樣,搖滾大叔們也在用簡單的材料展現他們的藝術抱負,向大媽展示了一個又一個奇幻的場面。在舞臺上,肯恩一方面通過一些單純的元素實現充滿魔幻色彩的意象與場面,另一方面又在詮釋空間,他將這些魔幻場面的制作過程毫無保留地展示在觀眾面前,讓觀眾知道意象是如何產生的。“我試圖讓觀眾意識到產生幻覺的機制,讓他們學會不要過于相信。” 于是觀眾便在一個敏感而帶著關懷感的空間中從一個幻覺進入另一個幻覺。在《龍的憂郁》的結尾,大叔們把這片森林之處的雪命名為阿爾托樂園,菲利普·肯恩借劇中人之口致敬法國戲劇家安托南·阿爾托,也表明了自己的美學立場:身體語言對話語語言的超越。

2018年,肯恩又將一群經歷空難僥幸逃生的乘客放置于一個汪洋中的荒島之上。與世隔絕的幸存者們沒有歇斯底里的呼嚎,沒有心如死灰的絕望,也沒有為生存資源你死我活的爭斗,反而安于此地,開始在這荒島之上建構一種烏托邦式的生活:采摘、作詩、舞蹈、歌唱、建造酒吧……人群在島上的日常生活被建構成一幅幅圖景,以舒緩而細微的方式聚焦、鋪陳。偶有巨型章魚入侵也沒有處理成戲劇的高潮或是突轉,那也不過是生活中的一個小插曲,整部作品彌漫著末日狂歡的烏托邦氣質。

肯恩的每一部作品都善于捕捉微小的事物和普通人的情緒,將人與自然的關系和日常生活的體驗推向極致。劇中人的作為或許微不足道但卻滿懷熱情,觀眾在見證、觀察這些微型社會建構起來的過程中,也在思考自己生存的意義。肯恩在他如“顯微鏡”般的舞臺上,實現著對人的精神關照。

群體的夢想與憂郁的烏托邦

菲利普·肯恩兒時喜歡在玻璃缸中養昆蟲并長時間地觀察它們,后來他給自己的劇團命名為“生態玻璃缸工作室”。在他的創作過程中,舞臺布景也被設想為一個生態系統,舞臺成為一個實驗場,一個“玻璃缸”,他在這個生態系統中投入了他的演員,普通的極端的情況都在這里發生。他的每一部作品都像是一個在半封閉的空間內搭建出的夢幻樂園。肯恩善于建立舞臺的幻覺,又不惜將它打破。在他的作品中自然與人工兩種相異的元素總是如二元悖論般地出現。“要產生如夢似幻的效果,開啟觀眾的想象力必須將自然與人工兩種元素相結合,唯有如此,觀眾才會將真實的經驗投射在舞臺之上,變成舞臺上的一份子,融入那個似乎是烏托邦又被去神圣化的微觀世界中”。

在他的作品中,演員很少開口說話,也并不會去扮演某個人物,沒有大的情緒起伏和人物沖突,很多演員甚至并不是專業出身,因為肯恩并不想讓他們在舞臺上演戲,對他而言,劇情不是最重要的,重要的是為什么以及如何進行。當他將演員們放置在一個沒有戲劇事件推進的舞臺之上,演員也處在一種孤單的情境之下,這反而能夠讓觀眾在一種平靜的狀態下感受和意識到真實的時間的流動性。劇團成立十多年來,肯恩都是與同一批表演者合作。他的每一部作品都是與表演者通過對空間、燈光、聲音和身體的探索,在排練的一步步實驗中完成的。對他而言,藝術創作也是藝術家干預社會的一種方式。“我很在意藝術家在這個世界上應該扮演的角色,在一個充斥著環境問題,被物質異化的社會中,需要有一群人以藝術的手段捍衛一種烏托邦的形式。” 菲利普·肯恩不僅身體力行,與劇團成員,通過集體創作提供觀察現實的另一種角度,勾勒出他們詩意的烏托邦式的藝術版圖,還讓觀眾看到了一個又一個小群體在舞臺之上的誕生,他們的生活狀態,他們所創造出的那些奇特圖景,以及他們所建構著的帶有幻滅色彩、彌漫著憂郁氣質的烏托邦樂園。 (攝影/Martin Argyroglo、Victor Tonelli)