引力波本質及其探測原理和探測技術

黃鴻勇

摘 ? 要:引力波的成果探測不僅驗證了已故科學家愛因斯坦的預言,更是提供一種觀測極早期宇宙的方式。大多數人對引力波的本質所知甚少,現今的探測器龐大又昂貴,大大限制了對引力波的研究。本文從討論引力波產生過程和傳播方式,解密了引力波波的特性,進而闡述其本質。本文還在引力波現有的探測技術的展示過程中討論其探測原理,最后根據引力波本質特性探討新的探測技術——基于超材料特性的微型引力波探測器。該探測器能夠滿足一般研究團體對不同波段的引力波進行探測,為解密宇宙奧秘提供了更可觀的選擇。

關鍵詞:引力波 ?輻射橫波 ?激光干涉探測技術 ?等離子誘導吸收

中圖分類號:N032 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)10(b)-0098-03

《回溯時間:引力波能讓我們窺見宇宙創生時刻嗎?》報道,美國LIGO實驗成功探測到13億光年之外兩個質量分別為36個太陽質量和29個太陽質量的黑洞在合并過程中產生的引力波信號[1]。這兩個黑洞在合并之后,形成一個質量為62倍太陽質量的黑洞,那么剩余的3倍太陽質量哪里去了?答案便是這強大的引力波。引力波是什么?

“在《星際穿越》和《三體》中,都不約而同地將引力波選為了未來科技發達的人類的通訊手段,這也許只能是美好的幻想,但對于天文研究而言,引力波的確開啟了一扇新的窗口。吹進來的第一縷清風,就帶來了一個重大的信息:極重的恒星級雙黑洞系統存在并可以在足夠短的時間(10億年)內并合。這是讓我們始料未及的。誰能知道在將來的更多的探測中,LIGO和一眾引力波探測器能帶給我們什么樣的驚喜呢?”引力波實質是什么?

2016—2018年期間,激光干涉引力波天文臺(LIGO-Virgo)相繼報道了11次引力波探測的重大事件[2-3]。這些引力波都是處在幾十到幾百赫茲的中頻信號,它們是由離地球十幾億光年甚至幾十億光年的雙黑洞或雙中子星的合并而產生的引力波。激光干涉探測引力波究竟是什么原理?耗資不菲的激光干涉探測是否有較為廉價的技術替代?

本文從討論引力波產生過程和傳播方式,解密引力波波的特性,進而闡述其本質。本文還在引力波現有的探測技術的展示過程中討論起探測原理,并根據引力波本質特性探討新的探測技術。

1 ?解密引力波

任何質量加速的物體(在科學上意味著以可變速率改變位置,包括旋轉和軌道物體)會產生引力波。這包括人類,汽車和飛機等,但我們在地球上制造的引力波太小而無法探測到[4]。由于我們無法在地球上產生可探測的引力波,因此研究它們的唯一方法是觀察宇宙中自然界產生的引力波。這主要是因為任何質量加速的物體產生的能力與其本身的質量有關,如公式1所示[5]。沒錯,這就是愛因斯坦最為著名的質能方程。這也表明引力波本身是一種輻射,一種能量輻射。

E=Mc2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

宇宙充滿了令人難以置信的巨大物體,這些物體經歷了快速的加速(諸如黑洞,中子星和生命末端的星星爆炸)。LIGO科學家已經定義了四類引力波,以便了解這些物體可能產生的引力波的類型[6]。每一個都為LIGO的干涉儀產生獨特的“指紋”或特征振動特征可以感知到,研究人員可以在LIGO的數據中尋找。這些類別是:連續引力波,緊湊二元激勵引力波,隨機引力波和爆發引力波。

而無論是哪一類引力波,從它傳輸的方式,它都是一種橫波。引力的顯著特點——向心。可以說,引力波是物體存在引力的原因。引力是向心的、彎曲的,那么引力波也是向心的、彎曲的。一般情況下,我們認為輻射是直線傳播的,那是因為物體的輻射半徑較大,被誤認為是直線傳播。其實,宇宙間根本不存在絕對的直線傳播或運動,即輻射(光粒子)的傳播也是彎曲的[7]。輻射彎曲傳播的原因是:宇宙間不存在不自轉的物體,物體的自轉是輻射向心彎曲。課件形成引力場的條件包括輻射和自轉,缺一不可。

從引力波產生和傳播可以得到引力波是一種帶有自旋輻射的橫波,它的特性包括了愛因斯坦對光的解釋,即波粒二象性。而且引力波在真空中傳播的速度也與光速一樣,這使得不少人覺得引力波也是電磁波的一種[8]。

可以說引力波和電磁波并不是一樣的,引力波是彎曲的輻射,它的引力子就是輻射粒子或稱輻射量子。引力波以引力輻射的形式在宇宙中傳播,是時空結構本身的變化。所以說引力波(就是彎曲的輻射)早已被發現,只是我們熟視無睹不知道輻射的本質之一就是引力波、時空漣漪,輻射粒子就是引力子。其實,任何物體都會發射引力波,并且引力波的強度和發射物體的距離的平方成反比,這一能量與距離平方反比規律與電磁波的竟一模一樣,如公式2所示。天體合并時輻射較強,引力波也較強;天體正常運行時輻射較弱,引力波也較弱,此時引力波更不容易被檢測、觀測到。但是通過與電磁波的比較,在很多方面它們的特性都相同。

2 ?引力波探測技術與原理分析

2.1 共振質量探測器

“共振質量探測器”分為兩類:“棒狀探測器”與“球狀探測器”[9]。棒狀探測器的靈敏度主要源自于圓柱體尖銳的共振頻率,其半峰全寬通常只有一到幾個赫茲。通常鋁質圓柱體長約3m,共振頻率大約在500Hz至1.5kHz之間,質量約為1000kg,用細絲懸掛起來。當引力波照射到圓柱時,圓柱會發生諧振,繼而可以通過安裝在圓柱周圍的壓電傳感器檢測到。假設一個波幅為的短暫引力波照射到圓柱,則圓柱會被震動,震幅為

共振質量探測器主要會遭遇到三種噪聲:熱噪聲、傳感噪聲和量子噪聲。為了要測量到引力波的波幅,必須盡量削減這些燥聲。原本的韋伯棒狀探測器的運作溫度為室溫。為了削減熱燥聲,當今,最先進的棒狀探測器之一AURIGA的運作溫度為0.1K。

2.2 激光干涉儀探測器

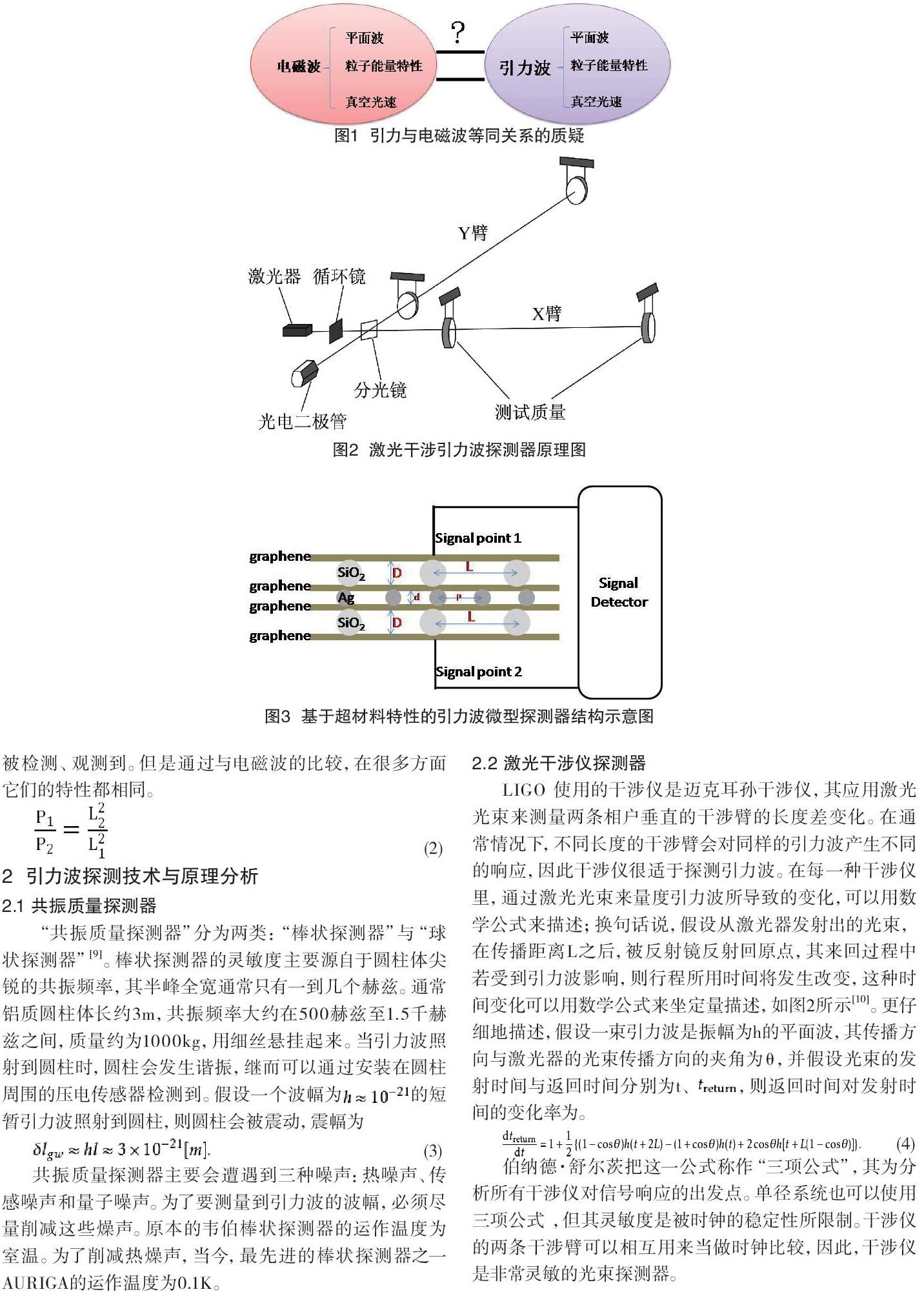

LIGO 使用的干涉儀是邁克耳孫干涉儀,其應用激光光束來測量兩條相戶垂直的干涉臂的長度差變化。在通常情況下,不同長度的干涉臂會對同樣的引力波產生不同的響應,因此干涉儀很適于探測引力波。在每一種干涉儀里,通過激光光束來量度引力波所導致的變化,可以用數學公式來描述;換句話說,假設從激光器發射出的光束,在傳播距離L之后,被反射鏡反射回原點,其來回過程中若受到引力波影響,則行程所用時間將發生改變,這種時間變化可以用數學公式來坐定量描述,如圖2所示[10]。更仔細地描述,假設一束引力波是振幅為h的平面波,其傳播方向與激光器的光束傳播方向的夾角為θ,并假設光束的發射時間與返回時間分別為t、,則返回時間對發射時間的變化率為。

伯納德·舒爾茨把這一公式稱作“三項公式”,其為分析所有干涉儀對信號響應的出發點。單徑系統也可以使用三項公式 ,但其靈敏度是被時鐘的穩定性所限制。干涉儀的兩條干涉臂可以相互用來當做時鐘比較,因此,干涉儀是非常靈敏的光束探測器。

光束只需10-5s就可以走完干涉臂的往返距離,這比一般典型的引力波周期要短很多。因此,讓激光在這段距離內反復多走幾次也不會影響觀測,而且有顯著的好處。如果讓激光在這段距離內往返100次,則有效光程長度提高了100倍,而特定激光相位變化等效的長度變化也因此提升到10~16m的量級。大多數干涉儀都使用低透射率平面鏡制成的光學腔,即所謂法布里-珀羅干涉儀,來提升激光在干涉臂內的往返次數[11]。

在低頻波段(低于1Hz),任何引力波源的低頻引力波到達地球時,振幅都會比地球上的震動噪聲低很多;處于太空中的探測器則不會受到地球噪聲環境的影響[12]。主要影響激光干涉儀的噪聲可以分為兩大類:“位移噪聲”與“傳感噪聲”。位移噪聲是因實驗器具的移動而形成的噪聲,例如,地噪聲、熱噪聲[13]。傳感噪聲是對于實驗器具的微小位移所進行的量度而產生的噪聲,例如,散粒噪聲[14]。因而激光空間干涉逐漸成為探測引力波的主流,這以一般學者或者一般研究團體是很難實現的探測條件。

3 ?基于超材料特性的微型引力波探測器

基于超材料特性的微型引力波探測器與共振質量探測器有點類似,都是利用引力波對物體產生共振,但是基于超材料特性的微型引力波探測器是利用了引力波在超材料上產生的等離子誘導吸收。表面等離激元(SPPs)作為一種非常特別的電磁波,其特征鮮明,具有廣泛的可適性。同時,表面等離激元是入射光子與金屬表面自由電子相互作用形成的非輻射電磁模式。而表面等離激元其中最基本的特征參數有:波長、傳播長度及穿透深度[15]。基于對電磁波和引力波特性的比較可以預測引力波也為一種帶有自旋特性的SPPs,能夠對超材料中的金屬顆粒產生誘導吸收效應。雖然引力波不是電磁波,我們也可以借助于電磁學研究工具時域有限差分法(FDTD,Finite-Difference Time-Domain)對引力波在超材料上引發的誘導吸收效應進行仿真。

本文采用的是石墨烯/二氧化硅顆粒/石墨烯/銀顆粒/石墨烯/二氧化硅顆粒/石墨烯結構的超材料,如圖3所示。其中中間三層,即石墨烯/銀顆粒/石墨烯是引力波誘導激發模塊,而兩邊的石墨烯/二氧化硅顆粒作為探測接入點,就像極其微小電容器一樣。當沒有引力波進入探測器時,中間誘導激發模塊無變化,那么接入點就不會產生電磁信號的變化;當有引力波進入探測器時,中間誘導激發模塊吸收引力波能量而發生變化,接入點就相應產生電磁信號的變化。而引力波的頻率由銀顆粒大小d呈現,即大小一定的銀顆粒有著它特定的誘導激發的頻率;引力波的幅值,即能量大小有接入點引起的電磁信號呈現。具體探測器的設置、仿真和結果本文不做詳細闡述。

4 ?結語

本文通過將引力波和電磁波進行特性對比,解密了引力波具有很多與電磁波相同的特性,歸納有都具有波粒二象性,也就是都是橫波,都以某種粒子傳播能量;都具有距離平方反比的能量傳送特性;都能對超材料引發圍觀的“共振”現象,即等離子誘導激發效應。本文還就現有的共振質量探測器和激光干涉探測器原理進行了分析與討論,展現出兩種探測器的局限性。最后以電磁波探測器為參照,設計出基于超材料特性的微型引力波探測器。雖然未對該探測器進行具體研究,但是基本上展示了探測器結構模型和探測原理,這對引力波的探測另辟蹊徑。

參考文獻

[1] 周書華.引力波可以揭示黑洞的起源[J].物理, 2018(1):40.

[2] 羅子人,白姍,邊星,等.空間激光干涉引力波探測[J].力學進展,2013, 43(4):415-447.

[3] 龔雪飛,徐生年, 袁業飛,等. 空間激光干涉引力波探測與早期宇宙結構形成[J]. 天文學進展, 2015(1):59-83.

[4] 王智, 馬軍, 李靜秋. 空間引力波探測計劃-LISA系統設計要點[J]. 中國光學, 2015, 8(6):980-987.

[5] 徐步新, 秦榮先. 集中質量音叉式引力波天線與Vela星引力輻射探測的探討[J]. 物理學報, 1982, 31(8):1097-1106.

[6] 郭遠珍. 引力波輻射特性探討[J]. 湖南師范大學自然科學學報, 1997(4):37-44.

[7] 鐘雙英, 劉崧. 旋轉致密雙星后牛頓軌道的引力波研究[J]. 物理學報, 2012, 61(12):42-52.

[8] Abbott B P, Abbott R, Abbott T D, et al. GW151226: Observation of Gravitational Waves from a 22-Solar-Mass Binary Black Hole Coalescence[J].Phys.rev.lett, 2016, 116(24):241103.

[9] 曾定方. 引力波背景下的電磁波[J]. 物理與工程,2017, 27(3):76-81.

[10]李永貴, 張曉莉, 李英民. 激光干涉儀引力波探測器中的光學技術進展[J]. 中國科學:物理學·力學·天文學, 2017(1):32.

[11]王立靖. 皮米分辨力外差干涉儀光電探測信號處理一體化技術[D].哈爾濱工業大學,2017.

[12]李志軍. 遺跡引力波探測實驗中的噪聲分析[D].華中科技大學, 2007.

[13]吳永生. 在熱噪聲中的脈沖引力波的檢測[J].物理, 1980, 9(3):31-32.

[14]白光, 吉禾. 多光束干涉儀測量位移的極限靈敏度[J]. 激光與光電子學進展, 1998(11):26-29.

[15]鄭瑞琦. 石墨烯中紅外表面等離子體波導特性及應用研究[D]. 華中科技大學, 2016.