基于陸面水文耦合模型CLHMS的黃河源區水循環模擬與分析

孜尼哈爾·祖努尼江,楊傳國,郝振純

(河海大學水文水資源學院,南京 210098)

氣候是人類賴以生存的自然環境的重要組成部分,它的任何變化都將對自然生態環境與社會經濟發展產生深刻的影響[1]。水資源系統作為地球物理系統的重要組成部分,與氣候變化相互作用、相互影響,氣候變化會改變全球水循環的現狀,引起水資源時間空間上的重新分配,進而影響水資源管理系統和人類社會經濟系統[2]。進一步揭示地表、土壤及地下水文過程與氣候之間的相互作用,發展陸面-水文耦合模式,并實現與氣候模式的耦合,已成為現階段氣候與水文學科交叉研究的前沿。

諸多水文研究者在陸面水文模型耦合方面開展了不少研究[3,4]。其中Yang 等[5]進一步發展了陸面水文耦合模式CLHMS,充分考慮了陸地植物草叢類型、積雪層厚度與水分和土壤含水量,添加了地表水、土壤水等多個水文過程環節,并在淮河流域進行的水循環模擬精度很好[6]。隨后,李敏[7]針對模式的不足,引入了次網格非均勻性參數化方案、坡面產流參數化方案、四階 Runge-Kutta 方程求解土壤濕度,改進了模式對淮河流域河道流量、地表產流和土壤濕度的模擬性能。

黃河源區是我國母親河黃河的發源地,流域面積為12.2 萬km2,僅占黃河流域面積的15.4%,但產流達到整個流域的34.5%。位于青藏高原東北部,有典型內陸高原氣候特征。近些年來隨著氣候變化的影響,該區域面臨著冰川凍土萎縮,草地退化,頻繁斷流(1998年以來已出現3次長時間斷流)等生態環境問題[8]。在氣候變化的背景下,研究黃河源區水文循環過程的變化及未來的變化趨勢,對整個黃河流域現今和未來的水資源管理、規劃與保護都具有戰略性意義。

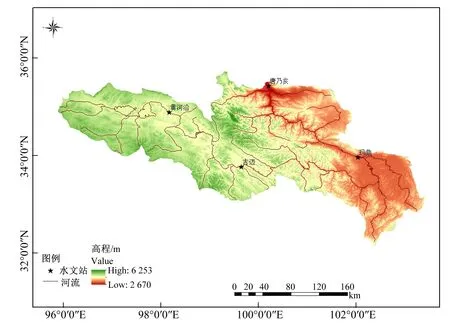

本研究結合黃河源區的水文地質參數,氣象驅動數據等觀測資料,建成適用于黃河源區的大尺度陸面水文耦合模式,并通過長時間流域實測流量資料,測試該模式對黃河源區水文水循環過程的模擬能力。黃河源區DEM、河網示意圖見圖1。

圖1 黃河源區DEM、河網示意Fig.1 DEM、river network map of the Yellow River source area

1 CLHMS模式在黃河源區的建立

1.1 模型原理

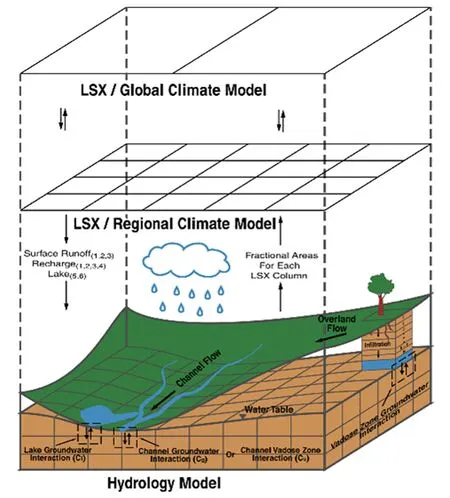

陸面水文耦合模式 CLHMS[9](Coupled Land surface and Hydrological Model System)包括大氣環流模式GENESIS 中的大尺度陸面模塊LSX[10](Land Surface Transfer Model) 和余鐘波教授等于1999年構建的大尺度流域一體化分布式水文模型HMS[11](Hydrologic Model System)以及2個模塊間的耦合。CLHMS模式在每段設定的時間步長內進行一次計算,在 LSX網格和HMS網格間對各自變量采取尺度上的升降處理,把陸面模式劃分為細小網格后并計算各個子網格參數,插值到小尺度水文網格中。該模型目前已在區域水量平衡、變化環境下水資源機理響應研究、人類活動影響、干旱洪澇災害預報等諸多研究領域。

對于黃河源區陸面水文耦合模式,其陸面和水文模塊均采用10 km網格。CLHMS模型結構見圖2,陸面模式 LSX是考慮植被生理作用的新一代陸面過程模式,包括了植被、土壤、積雪等物理過程模塊。考慮各模塊之間的水熱通量,計算出每一個網格的蒸發、產流、下滲量等并賦值到水文模塊中。水面模塊HMS主要強調地表水和地下水的相互作用關系及陸面和氣候過程,并利用土壤類型、水文參數、數字高程和土地利用等空間分辨率較高信息,也介紹了各種數據系列在模型系統中的預處理過程。

圖2 陸面水文耦合模式CLHMS結構示意Fig.2 The structure of the coupled Land Surface and Hydrological Model System

1.2 參數準備

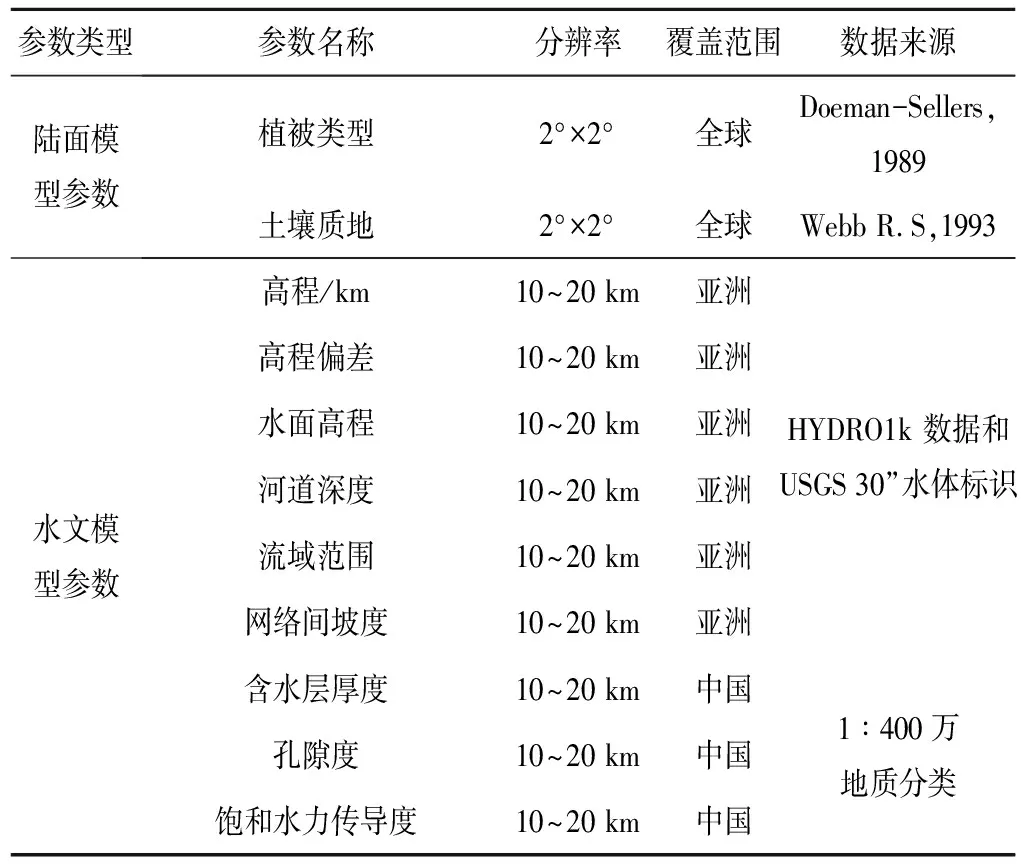

CLHMS模型的參數由陸面模塊參數庫和水文模塊參數庫組成,陸面模塊參數主要包括土壤質地參數與植被類型。水文模塊參數主要包括流域參數即地表高程、高程偏差、流域范圍、初始水面高程、河道深度等;水文地質參數即孔隙度、水力傳導度、含水層系數等。表1為這些主要參數的數據來源、分辨率和覆蓋范圍。陸面模塊中植被類型采用Doeman-Sellers參數化方案,將全球植被劃分為12種主要類型,模式中給定了每種植被類型在年內每個月份生物物理變化特征。土壤質地數據包括6層土壤(0~4.25 m)沙土含量和黏土含量數據,每層土壤厚度從上到下分別為0.05、0.10、0.20、0.40、1.0、2.5 m,原始數據源是Webb等[12]整理的一個標準化全球土壤質地和水利參數數據庫,根據GENESIS 大氣環流模式中的2°×2°土壤質地數據庫采用距離權重方法差值得到。

表1 CLHMS模型主要參數庫及其數據來源Tab.1 CLHMS model main parameter library and its data source

水文模塊中的流域參數主要由USGS HYDRO1K數據集整理得到,利用該數據集可導出模式初始所需的高程偏差、流域劃分。該數據水平分辨率為1 000 m,DEM精度為30 m。河道深度、河湖水面初始高程等參數則由該數據處理得出假設值,根據累積流量和假設產流量(0.5 mm/d)計算河道深度初始值,同時假設河道水位均為河道深度的70%,經長系列模擬運算推出河湖水面初始高程。中國范圍內的含水層厚度、孔隙度、水力傳導度等水文地質參數依據中國科學院地理科學與資源研究所生成的中國1∶400萬土壤質地空間分布數據,并參考USGS30s土壤質地數據整理得到。

利用驅動數據,冷啟動運行CLHMS模型,生成地表水和地下水過程的重啟動文件;以重啟動文件為初始條件;將地下水模塊運行2 000 a,使得模型中地下水位處于平衡狀態,并輸出新的初始文件。以1971年作為預熱年,選取黃河源區干流瑪曲和唐乃亥水文站1971-2014年共44 a的實測資料,以1971-2000年為調整模型參數的率定期,2001-2014年為模型的驗證期,系統評估了該模型對黃河源區徑流過程和流域水循環過程的模擬能力。

2 模擬結果分析

2.1 流量模擬性評估

本文選用WBI、PMC、NSI、IOA4個指標來評價模型模擬精度和適用性。水量平衡系數WBI,用以檢驗模型對研究流域水量平衡能力;Pearson 相關系數PMC,用以檢測實測流量和模擬流量的時間相關程度;Nash-Sutcliffe 效率系數NSI,用以檢驗模型模擬值實測流量峰值的模擬水平;IOA用以檢驗觀測值和模型模擬值的相似度。這4個指標數值越接近于1,表明模型的模擬效果越好。

上述檢驗指標的具體計算公式如下:

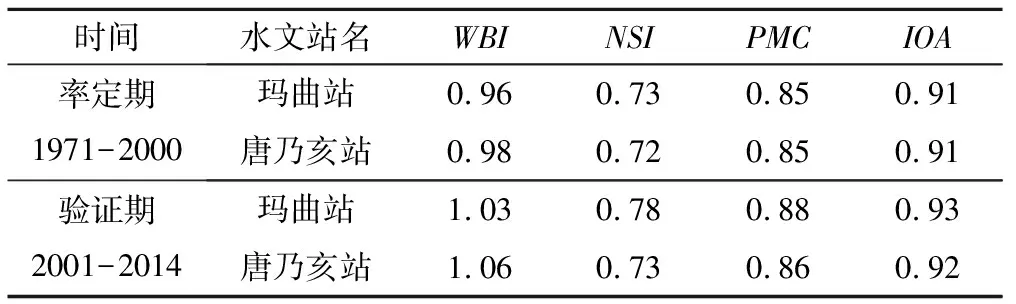

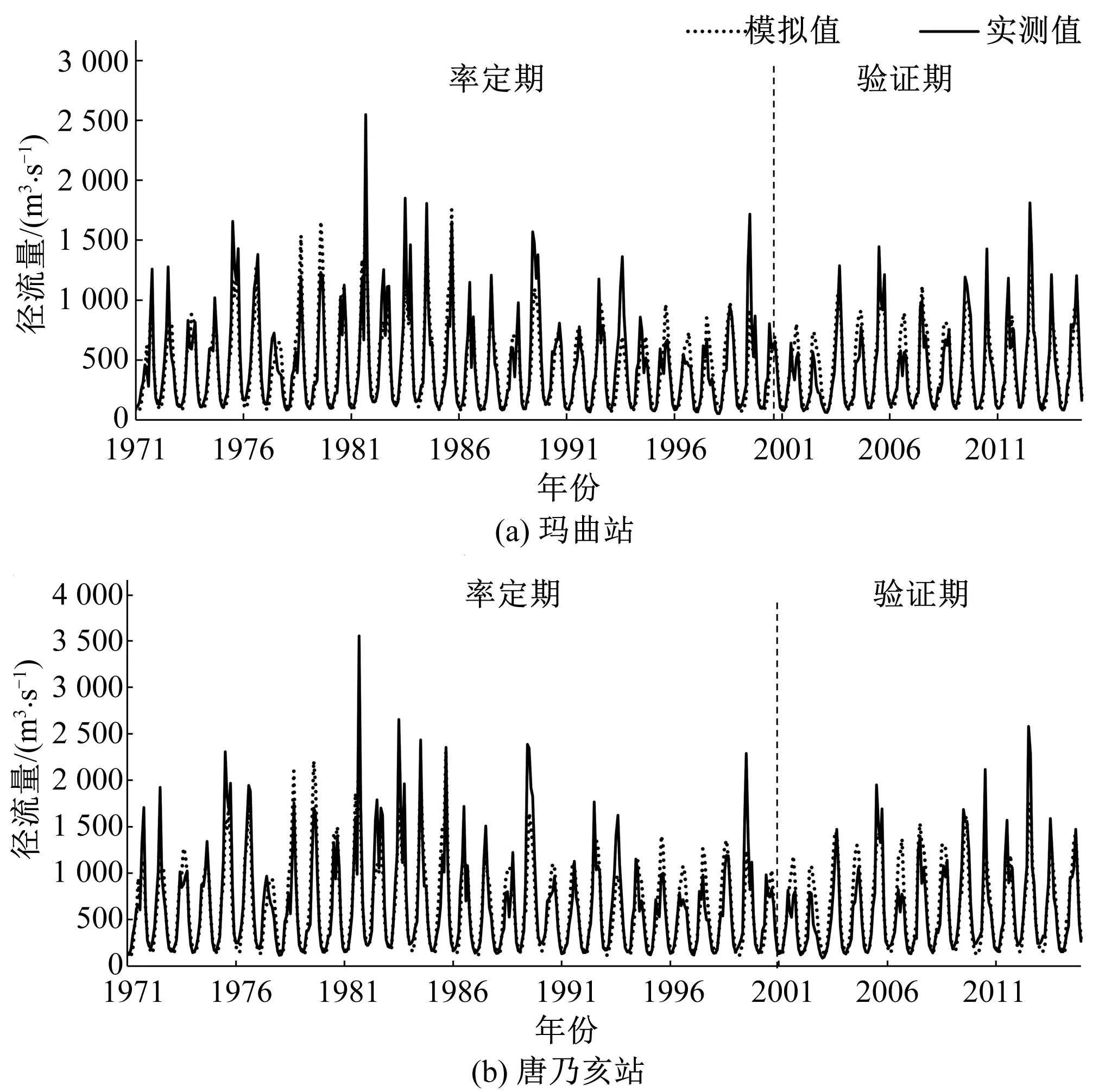

結果見表2。結合表2的結果可以發現,水量平衡系數(WBI)率定期瑪曲和唐乃亥站分別為0.96和0.98,驗證期分別為1.03和1.06,率定期和驗證期都接近于1,表明模型對2個站水量平衡模擬能力很好。納什效率系數(NSI)率定期2個站分別為0.73和0.72,驗證期為0.78和0.73,從圖3也可以看出實測峰值與模擬峰值的差別比較大,尤其在1981年9月中旬這一段,實測流量值比較大,因為這段時間黃河源區連續下大暴雨洪水較多洪峰峰值大,所以CLHMS模式對黃河源區逐日流量模擬過程中洪峰峰值的模擬能力有待提高。Pearson相關系數(PMC)率定期2個站分別為0.85和0.85,驗證期為0.88和0.86,表明模擬流量值與實測流量的相關性比較好。相似性指標(IOA)率定期2個站的分別為0.91和0.91,驗證期為0.93和0.92,表明模式模擬的流量與實測流量很相似,模擬精度和準確性高。

表2 CLHMS模型對黃河源區1971-2014年主要站點逐月徑流量模擬評估Tab.2 Evaluation of the monthly simulated stream flow by CLHMS in 1971-2014

黃河源區降雨集中在夏季,冬季降雨量少,降雨季節變化較大。流域觀測的徑流量也主要集中在夏季,而冬天徑流量很少,模擬徑流量與實測徑流量都符合此規律。從圖3中也可以看出很多時間段2組序列非常吻合,說明模式對研究區域主要水文站觀測月平均流量的年際和季節變化特征的模擬效果很好。

圖3 黃河源區1971-2014 年逐月平均模擬流量和實測流量對比Fig.3 Comparison of the monthly simulated flow and observed flow from 1971 to 2014

2.2 水量平衡模擬分析

地表水量平衡過程模擬,主要是產流量和土壤含水量的準確模擬,對于準確預報洪水,確定區域洪澇干旱災害非常重要。下面分析黃河源區1971-2014年各個地表水分循環變量的多年日平均值和年際變化,包括降水量、蒸散發量、積雪量、產流量。

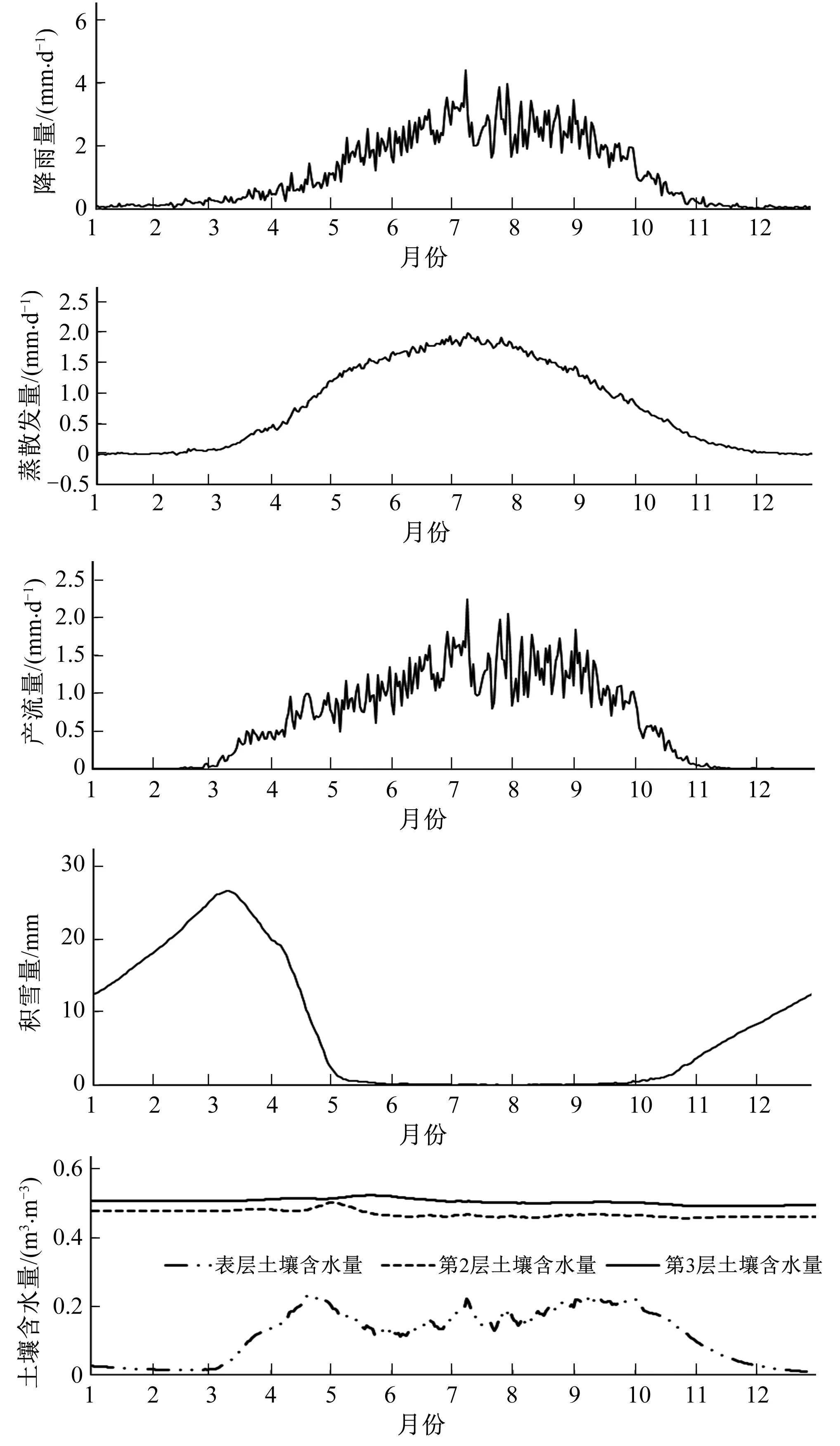

圖4 給出了黃河源區1971-2014年共 44 a模式模擬的水循環過程中各個分量的多年日平均值。降雨量年內分配是不均勻的,主要集中在6-10月份,冬季降水量很小幾乎為零,與實際的氣候條件非常符合。最大值在7月8日為4.42 mm,多年平均降雨量為每年620 mm。考慮某個區域的下墊面、植被和土壤類型的情況下,該地區的產流跟降雨量和土壤含水量有直接的關系。降雨量是蓄滿產流的主要影響因素,而降雨強度是超深產流的主要影響因素,CLHMS模型中蓄滿產流機制和超深產流機制都考慮到了。模擬的產流量變化趨勢與降雨量基本一致,主要集中在夏天,而冬季產流量很少。最大值也在7月8日為2.24 mm,年平均產流量206.6 mm,多年平均產流系數是0.33,與黃河源區實際產流系數0.32很相近,表明CLHMS模型的產流模擬水平較好[13]。

圖4 CLHMS模型1971-2014年日平均水文過程要素模擬Fig.4 CLHMS model simulation of average hydrological process elements from 1971 to 2014

蒸散發是維持地表水平衡和能量平衡的重要因素,跟溫度、氣壓、風速、降水量等有關系,模型使用空氣動力學方法計算地表蒸散發量。從圖4看出黃河源區蒸散發量夏季大、冬季小,跟黃河源區的實際溫度、降水量、風速等年內變化大致相同。5-9月份蒸發量很大,峰值約達2.0 mm/d,多年平均蒸發量是288.27 mm/d,與黃河源區多年實際蒸散發很相近[14]。地表積雪量冬季春季分布較多,從10月下旬到次年5月都有積雪存在,峰值在3月份可達到27 mm,多年平均積雪厚度為277 mm。地表積雪厚度跟當地氣溫,下雪量與下墊面條件都有關系的,黃河源區積雪月份可以達6個月左右,所以積雪對黃河源區徑流產生的影響不能忽視。

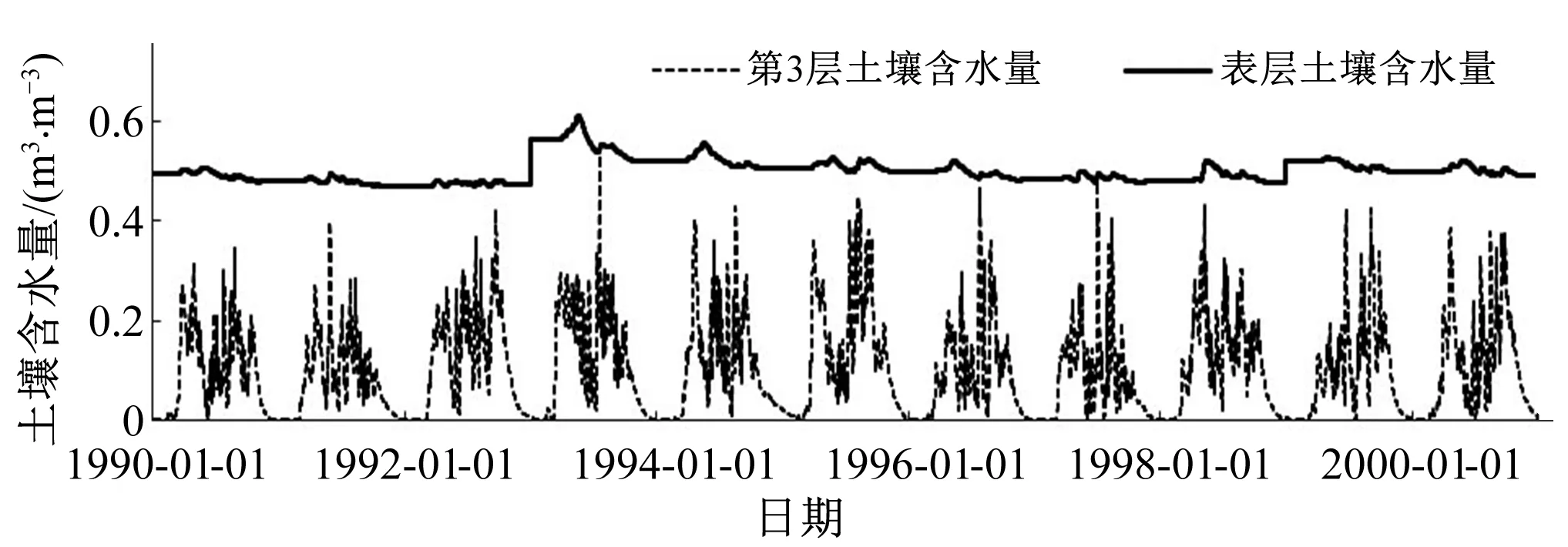

不同層次土壤含水量模擬結果看出,表層土壤含水量的年內變化幅度較大,因為它受降水量、日照、溫度的直接影響較大,所以雨季表層含水量很大,冬季很少。第2層的土壤埋層范圍在地表以下5~15 cm,其含水量明顯比表層高,年內季節變化比表層小,峰值比表層滯后半個月左右。第3層土壤含水量年內季節變化最小,其峰值比表層含水量滯后1個月左右。不同層次的土壤含水量年際變化也比較明顯。由圖5可知,1993年為黃河源區豐水年,土壤含水量較高,1997年為黃河源區枯水年,土壤含水量較小。前一年的旱澇情況,影響著當年前期第3層土壤含水量,體現了土壤含水量變化的滯后效應。上面所述的土壤含水量不同層次的年內年際變化規律反應了自然的實際情況,體現了該模型對土壤含水量的模擬能力。

圖5 土壤表層和第3層模擬含水量的年際變化Fig.5 Interannual variations of simulated water content in the surface and third layers of soil

2.3 空間分布模擬分析

CLHMS模型能夠模擬研究區的降雨量、蒸發量、產流量等水文過程的空間分布,通過分析這些模擬出來水文過程的空間分布與實際空間分布的相似程度,分析模型的空間分布模擬能力。

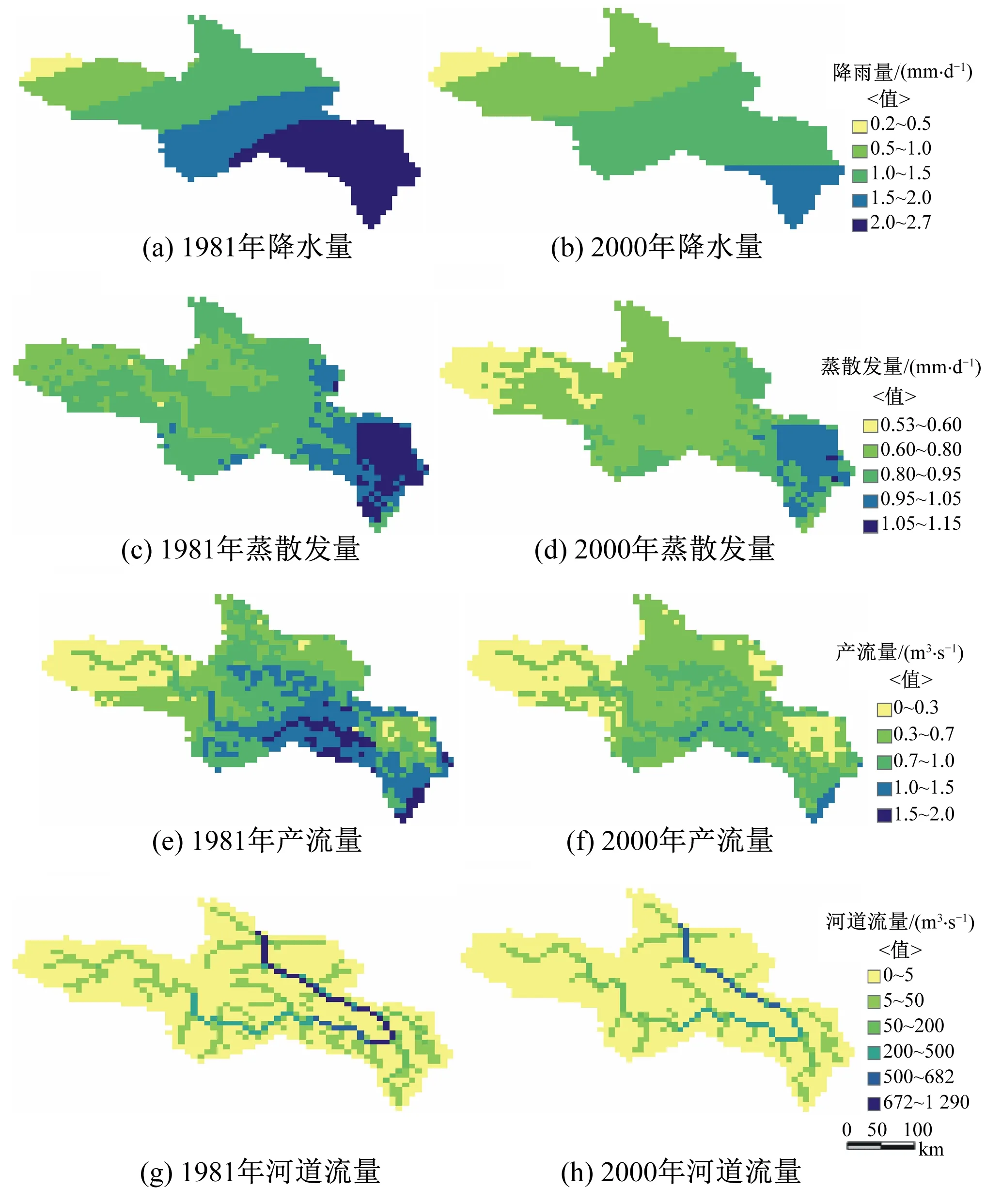

黃河源區位于青藏高原,地勢高且氣候寒冷。由圖6可知模式模擬的降水量、蒸散發量、產流量等變量的空間分布都從西北到東南成增加的趨勢,與實際的分布情況一致。黃河源區有利的地形條件和強烈的上升運動導致地區性降雨次數比較多,但因為離海洋較遠,而且有高山阻擋,輸送到的水汽很小,所以總體降雨量很小。黃河源區年日照時間長、輻射量大、濕度較小、風力風速大,所以流域蒸發量比較大,蒸發量一般為0.5~1.1 mm/d 。北部地區的河道流量比較大,因為北部地區支流比較多,降雨量相對豐富點補給河道流量。

1981年和2000年典型的豐水年和枯水年,從圖6可知,1981年的各個水量過程要素都比2000年的大,符合實際分布情況,所以模型對黃河源區的空間分布模擬能力很好。

圖6 黃河源區1981年與2000年降雨量、蒸散發量、產流量、河道流量的空間分布模擬Fig.6 The spatial distribution simulation of precipitation, evaporation, runoff, river flow about 1981 and 2000

3 結論與思考

本文以黃河源區為研究對象,利用陸地水文耦合模式CLHMS對黃河源區1971-2014年,總共44 a的水循環各分量進行了模擬。 分析結果表明,CLHMS對黃河源區年平均地表蒸散發量、產流量、土壤含水量等水循環分量均具有較好的模擬能力。

對黃河源區唐乃亥和瑪曲水文站的流量模擬結果表明,水量平衡系數(WBI)接近于1,Pearson相關系數均高于0.85,IOA相似度均高于0.91,說明CLHMS模式在珠江流域具有很高的精度和準確性,而2個站的納什效率系數為0.72左右,表明模型在該研究區域的流量峰值模擬能力有待提高。