山西省水資源脆弱性時空分析評價研究

杜 娟 娟

(山西省水利水電科學研究院, 太原 030002)

隨著我國經濟的快速發展,水資源短缺、水質惡化等問題隨之而來,尤其在水資源相對匱乏的許多地區,水資源開發利用的程度已經遠遠大于了當地的水資源承載能力,水資源危機已越來越不容忽視。山西省作為缺水大省,其水資源總量位居全國倒數第2,人均水資源占有量僅為381 m3(國際公認的缺水警戒線為1 700 m3),而水污染問題更加加劇了水資源的供需矛盾,加之極端氣候帶來的影響,使得山西省水資源的脆弱性問題更加凸顯[1]。因此,在該區域進行水資源脆弱性評價研究,分析水資源變化對其經濟社會的響應規律,并提出相應的對策,具有十分重要的理論及現實意義。

水資源的脆弱性可以被定義為當面對經濟社會及環境改變時水資源系統所表現的弱點及缺陷[2]。早期對脆弱性的研究主要集中在地下水方面,近年來,隨著聯合國環境規劃署、氣候變化專門委員會IPCC等部門對該理論的不斷重視,水資源脆弱性研究已經成為目前研究的熱點及前言問題。我國早期對水資源脆弱性的研究也大多集中于地下水資源方面,對地表水的脆弱性研究則起步相對較晚一些。夏軍等[3]以海河流域為例,研究了變化環境下的水資源脆弱性及其適應性,并提出了新形勢下的水資源脆弱性與適應性管理的新概念及定義。朱怡娟等[4]對武漢市水資源脆弱性進行了評價,表明武漢城市圈水資源脆弱性存在著許多的不安全因素,并提出了相應的規劃與管理建議。劉瑜潔[1]也對京津冀區域2003-2013年水資源脆弱性進行了分析,并結合南水北調工程等對未來情景下的京津冀地區的水資源脆弱性進行了評價。目前,水資源脆弱性的研究無論是從技術手段還是評價方法上都取得了一定的進展,但仍存在一些問題,目前的評價方法及評價指標的研究往往具有區域的特點,在其他空間尺度上的有效適用性相對較差。因此,本研究在借鑒及參考各研究成果的基礎上,構建了基于水資源短缺壓力-發展壓力-生態系統健康-水資源生產壓力(簡稱為RDEP)的水資源脆弱性指標框架體系[1,2],該體系采用與水資源政策息息相關的指標來量化其應對環境變化的脆弱性,且這些指標來源于國家或省級的長系列統計數據,方便獲取,為其推廣應用奠定了良好的基礎。同時將該成果初步應用于山西省全省11個地市2010-2016年間的水資源脆弱性評價當中,以期從時間及空間尺度上對山西省水資源脆弱性程度做出評價,為其后期的水資源綜合管理提供理論依據。

1 方 法

1.1 水資源脆弱性指標體系

根據構建的RDEP指標框架體系,水資源脆弱性指標WRVI的表達式為:

WRVI=f(RS,DP,EH,PS)

(1)

式中:RS為水資源短缺壓力指數;DP為發展壓力指數;EH為生態系統健康指數;PS為水資源生產壓力指數。

考慮到不同指標體系量綱的統一性,對不同的指標進行了歸一化處理[5],各指標的值均在0~1的范圍內,其中0表示該系統水資源脆弱性的最低值,1表示水資源脆弱性的最高值。

(1)水資源短缺壓力。采用水資源短缺壓力指數(WRS)來表征研究區域的可用水資源量是否可以滿足該地區的用水需求,該指標的表達式為:

(2)

式中:WRP為人均水資源量,m3/人;1 700 m3/人為國際公認的缺水警戒線。

(2)發展壓力。發展壓力采用水資源利用壓力指數(WRU)和安全飲用水壓力指數(SDW)來衡量,表達式分別為

(3)

(4)

式中:WS為年總的用水量,m3;WR為年總的水資源量,m3;P?為獲得水源改善的人口或者是供水人口;P為年總的人口數。

(3)生態系統健康。采用水污染指數(WP)來表征生態系統的健康,反映了廢污水排放程度對水資源脆弱性的貢獻。該指數的表達式為:

(5)

式中:WW為年總的廢污水排放量,m3;0.1表征1單位的廢水可以導致大約10單位未被污染的水不能使用[6]。

(4)水資源生產壓力。采用水分生產能力(WPC)來表征水資源的生產壓力,表達式為:

(6)

式中:GDPWW為年度總的國內生產總值與總水資源的比值,元/m3;GDPWWm為近10 a內該地區的國內生產總值與總水資源的比值的平均值,元/m3。

1.2 指標權重確定

水資源脆弱性評價的另一項主要工作為指標權重的確定,目前常用的方法為主觀賦權法和客觀賦權法,主觀賦權法主要包括模糊評價法、專家賦權法等,客觀賦權法包括主成分分析法、變異系數法、熵值法等。單一的賦權法具有一定的局限性,因此本文采用主客觀賦權法相結合的方法(模糊評級法與熵值法)來確定指標的權重,使評價結果更為合理與客觀。

模糊評價模型是以模糊數學為基礎進行的綜合評價[7],表達式為:

B=A·R

(7)

式中:B為模糊評價結果;A為各評價指標的權重集;R為模糊關系矩陣;·為模糊合成算子。

(1)模糊矩陣。模糊關系矩陣R的表達式為:

(8)

式中:R由標準化后的指標數據構成;m為評價指標的個數;n為被評價對象的個數;rjk為隸屬度。

(9)

式中:xjmax為第j項指標的最大值;xjmin為第j項指標的最小值。

(2)評價指標的權重。熵值法為客觀賦權法中的一種,根據熵值計算結果來確定指標的權重系數,對于m個評價指標,n個評價對象,則某一項指標的熵的表達式為:

(10)

(11)

則各評價指標的權重為:

(12)

可得指標權重集A:

A=(a1,a2,…,am)

(13)

(3)綜合評價結果。將模糊指標權重矩陣A與模糊關系矩陣R通過合成運算·求得模糊綜合評價結果。

2 山西省水資源脆弱性評價

2.1 研究區概況

山西省位于華北地區西部,東經110°14′~114°33′,北緯34°34′~40°43′,總面積約為15.63 萬km2。按地形起伏特點,可將全省分為東部山地區、西部高原區和中部盆地區3大部分。其中中部盆地區自東北-西南向縱貫全省,由大同、忻州、太原、臨汾、運城等一系列雁行式平行排列的地塹型斷陷盆地組成,高程自北向南梯級下降,大同盆地1 050 m,太原盆地750 m,至運城盆地降為400 m。

山西水資源主要來源于降水,其多年平均降雨量約為508.8 mm,全省多年平均水資源總量為123.8 億m3(據山西省第2次水資源評價),人均水資源占有量僅為381 m3,屬于嚴重缺水地區。同時,山西省也屬于水質型缺水省份,據《2010年山西省水資源公報》顯示: 25處重點河段中,有19處為重度污染(劣Ⅴ類),占76.0%;16條主要河流評價河長1 432.9 km,污染河長1 179.4 km;參與評價的水功能區22個,達標的僅4個,達標率為18.2%。2016年山西省的主要河流污染形式依然嚴峻,25處重點河段中,有15處為重度污染(劣Ⅴ類),占60.0%;參與評價的水功能區83個,達標的僅43個,達標率為51.8%,全省地表水水質屬中度污染。同2010年相比,隨著最嚴格水資源管理“三條紅線”和生態文明建設的逐步推進實施,山西省水質狀況有好轉的趨勢,但其水質狀況仍不容樂觀。

2.2 數據來源

各指標數據來源于2010-2016年的《山西省統計年鑒》、《山西省水資源公報》以及各地市的《國民經濟和社會發展統計公報》、《環境狀況公報》等。

2.3 各指標評價結果

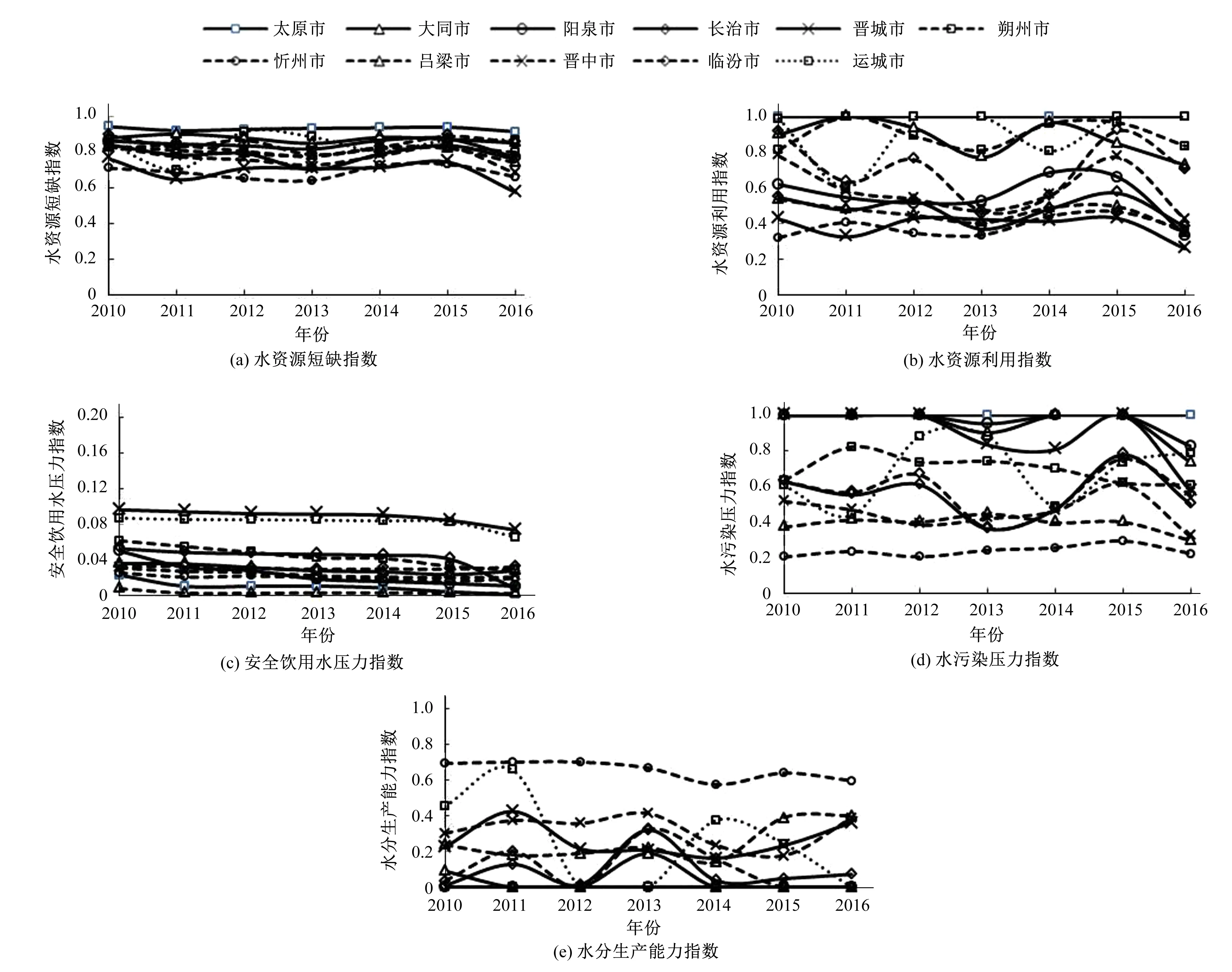

根據構建的指標體系,對山西省2010-2016年的5個水資源脆弱性指標的計算結果見圖1。由圖1可知,山西省11個地市的水資源短缺壓力指數及安全飲用水壓力指數年際變化規律不明顯;太原市、運城市、大同市的水短缺壓力及水資源利用壓力最大,晉城市、忻州市相對壓力較小;安全引用水壓力指數各個地市都較低,說明山西省各地市的引水問題都能得到保障;太原市、大同市、陽泉市的水污染壓力最大,忻州市、呂梁市壓力較小;水分生產能力壓力指數分布在0~0.7,太原市、陽泉市、朔州市壓力最小。

圖1 山西省各地市2010-2016年水資源脆弱性指標Fig.1 Index of water resource vulnerability in various cities of Shanxi Province from 2010 to 2016

2.4 水資源脆弱度的閾值

結合研究區域的實際情況,根據計算結果的數值分布及專家經驗來確定不同等級的水資源脆弱程度閾值,將水資源脆弱性程度劃分為4個等級,見表1。

表1 水資源脆弱性評價標準Tab.1 Evaluation criteria for water resource vulnerability

3 評價結果分析

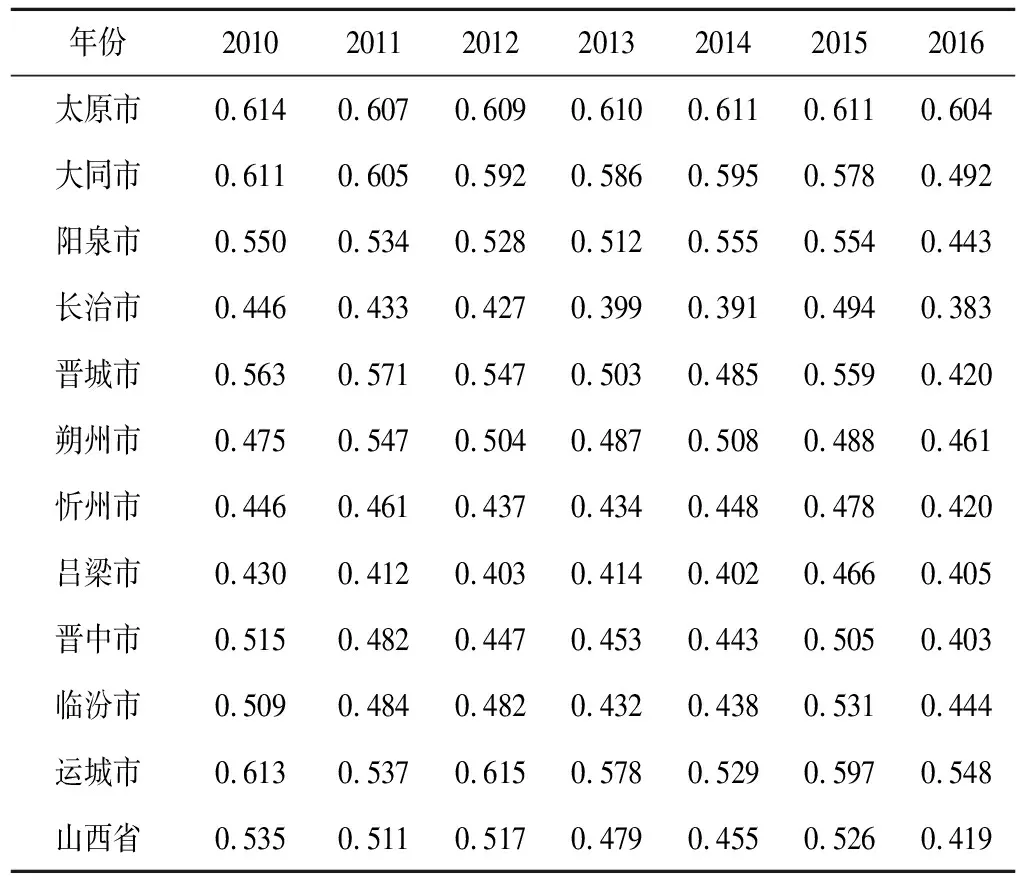

綜合以上指標結果,采用基于熵權法的模糊數學綜合評價法求得各指標的權重,并進行水資源脆弱性綜合計算,見表2,并繪制了2010、2013、2016年3 a山西省水資源脆弱性分布圖,見圖2。總體而言,太原市水資源脆弱性年際變化規律不明顯,屬于中等脆弱,壓力值較高,主要是人口相對密集,水資源開發利用強度較大,污染相對嚴重;其余各地市7 a間的水資源脆弱性基本呈遞減趨勢(2015年除外),且大同市、陽泉市、晉城市、晉中市、臨汾市等由中等脆弱逐步好轉為輕度脆弱,這與近年來山西省實行最嚴格水資源管理制度和生態文明建設取得的積極成效密不可分。呂梁市、忻州市、長治市一直處于輕度脆弱狀態;2015年各地市的水資源脆弱程度基本呈上升趨勢,這主要與2015年降雨量較少有關,全省水資源總量僅為94 億m3,低于7 a間水資源總量的平均值115 億m3,使得水資源短缺壓力指數及水污染指數相對較高。總的來說,水資源脆弱性不僅與該區域的自然條件和水資源稟賦具有較大的關系,也與人口和經濟發展的發展密不可分,各地市在水資源管理及風險控制方面仍有待提高。

因此,為了確保山西省未來社會經濟能夠又好又快的發展,必須采取積極而有效的對策,進一步降低研究區水資源系統的脆弱性。主要對策包括:①進一步加強對水資源的統一規劃與管理;②改善水資源供需結構,提高用水效率;③繼續做好水污染的防治工作。

表2 山西省2010-2016年水資源脆弱性評價結果Tab.2 Assessment results of water resource vulnerability in Shanxi Province from 2010 to 2016

圖2 山西省各地市2010、2013、2016年水資源脆弱性分布Fig.2 Water resource vulnerability distribution map of cities in shanxi in 2010, 2013 and 2016

4 結論及建議

本研究在借鑒及參考各研究成果的基礎上,構建了基于水資源短缺壓力-發展壓力-生態系統健康-水資源生產壓力(簡稱為RDEP)的水資源脆弱性指標框架體系,并將該成果應用于山西省2010-2016年7 a間的水資源脆弱性評價中。主要結論如下。

(1)構建了RDEP水資源脆弱性指標框架體系,該體系中各項指標與水資源政策息息相關,且這些指標來源于國家或省級的長系列統計數據,方便獲取,具有較強的推廣價值。

(2)通過基于熵權法的模糊綜合評價對山西省2010-2016年間的水資源脆弱性進行了評價,結果表明,太原市水資源脆弱性年際變化規律不明顯,屬于中等脆弱,其余各地市7 a間的水資源脆弱性基本呈遞減趨勢。

(3)對山西省水資源脆弱性的研究表明,目前山西省水資源系統狀況不僅與各地區社會經濟發展有關,也與各地市的政策息息相關,因此,在未來水資源管理中應合理調整用水結構與格局,且要保障水資源用水需求與當地水資源承載能力相匹配,以期緩解區域水資源脆弱性壓力。

(4)水資源是個巨大的復雜系統,涵蓋的內容非常的廣。因此,影響水資源脆弱性的因素眾多,從中挑選出具有代表性和科學性的指標,進而構建水資源脆弱性評價指標體系的難度較大。因此,本文構建的評價指標體系仍存在著不足之處,接下來的研究中應將指標體系進一步的優化和完善,構建一個更為科學合理有效的評價指標體系。