醫藥分開綜合改革對三級醫院門急診患者醫療費用影響的分析*

首都醫科大學公共衛生學院(100069) 鄧 明 張 檸

【提 要】 目的 以北京市市屬某三級醫院為研究樣本,分析2017年4月8日北京市全面實施醫藥分開綜合改革政策對樣本醫院門急診患者人次和診療費用的影響。方法 采用斷點回歸設計方法,以醫藥分開綜合改革實施首日為間斷點,擬合模型進行分析。結果 醫藥分開綜合改革后,三級醫院門急診人次下降,次均西藥費用趨于不變,次均診療費用增加。結論 三級醫院疑難重癥患者占比增加,醫藥分開綜合改革有助于三級醫院回歸其功能定位,提高優質醫療資源利用效率。

醫療費用過快增長以及如何控制醫療費用的過快增長是世界性難題。控制醫療費用過快增長也是我國新醫改的重要內容之一。長期以來,我國“看病難、看病貴”問題一直存在,其根本原因是看病亂。自2012年開始,北京市陸續在5家市屬公立醫院進行醫藥分開改革試點,改革的主要內容是取消藥品加成、掛號費和診療費,設立醫事服務費。在試點基礎上,北京市于2017年4月8日起在全市所有公立醫療機全面實施醫藥分開綜合改革(以下簡稱“改革”),改革的主要舉措包括:取消藥品加成、實行藥品零差率銷售;取消掛號費、診療費,設立醫事服務費;實施藥品陽光采購;調整了435項醫療服務項目價格[1]。改革的目標包括降低醫療費用、規范醫療行為、促進有序就醫等。本研究重點分析改革前后,樣本三級醫院門診患者構成、選擇醫師的類別及醫療費用的變化,分析判斷改革初衷是否實現。

數據與方法

1.變量指標選取與數據說明

改革后醫事服務費根據醫療機構和醫師級別實行階梯定價,目的是通過價格杠桿引導患者有序就醫,減少優質醫療資源的低效利用;取消藥品加成、實行藥品陽光采購,調整醫療服務價格的目的是降低患者醫療費用,體現醫務人員技術勞務價值。基于此,本文選取患者是否有醫保、患者來源、選擇醫師級別、門急診醫療費用及構成等指標,以北京市市屬某三級醫院2017年4月8日前后各8周的門急診患者為研究對象,收集上述指標數據,采用χ2檢驗分析改革前后醫院門急診患者就診相關特征的變化;構建斷點回歸模型,分析改革對醫療費用的影響,以P<0.05為差異有統計學意義。

2.計量模型

現實生活中,關于一項改革措施實施效果評價很難通過隨機實驗方法來實現。斷點回歸設計(regression discontinuity design,RDD)是一種擬隨機方法[2]。RDD最早是由美國西北大學心理學家Campbell在1958年提出[3],其主要思想是研究樣本中個體落在某一臨界點(政策干預時點)兩側的事件是隨機發生的,小于臨界值的樣本作為對照組,大于臨界值的樣本作為實驗組,通過比較對照組和實驗組的差別來研究干預變量和結果變量之間的因果聯系。由于個體不能控制是否接受處置效應,在斷點附近,研究樣本形成局部的隨機分組,因此,RDD是社會科學研究中評價政策干預效果的有效方法。

本文運用斷點回歸設計的邏輯假設是:北京市全面實施醫藥分開綜合改革前后,有明確的時間點作為分界線,在改革實施前后的一段時間,其他條件沒有發生顯著性改變。此外,由于個體自己不能控制是否接受改革這一干預措施,因此,可將斷點前后這一段時間視為局部隨機分組,使用斷點回歸模型分析醫藥分開綜合改革對患者醫療費用的影響。研究采用患者單次診療費用、扣減醫事服務費的診療費用以及西藥費3個指標,衡量北京市醫藥分開綜合改革對患者診療費用的影響。斷點回歸模型構建借助stata 12.0統計分析軟件實現。

研究結果

1.改革前后門急診人次及構成變化

樣本醫院醫藥分開綜合改革前8周門急診共接診58135人次,改革后8周共接診52528人次,相比改革前,改革后門急診就診人次減少9.64%。

(1)改革前后門診和急診患者人次變化

改革前8周,門診患者55674人次,急診患者2461人次;改革后8周門診患者50120人次,與改革前相比減少5554人次,急診患者2408人次,較改革前減少53人次。

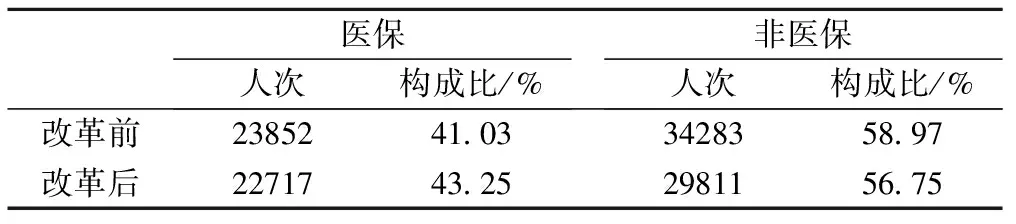

(2)改革前后門急診患者構成變化

改革前,門急診患者中醫保患者占比41.03%,非醫保患者占比58.97%;改革后,醫保患者占比上升,非醫保患者占比下降,且差異有統計學意義。改革前,京外患者占比45.41%,改革后京外患者占比44.96%,京外患者人數略有減少,差異無統計學意義(見表1~2)。

表1 改革前后患者醫保類型構成變化

*:χ2=55.74,P<0.001。

表2 改革前后患者來源構成變化

*:χ2=2.05,P=0.152。

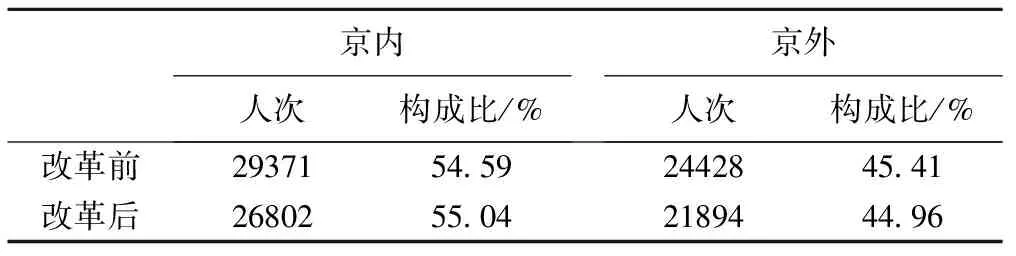

(3)改革前后門診患者選擇醫師級別的變化

改革前,門診患者中選擇住院醫師和主治醫師的患者人次分別為2972(占比5.34%)和21484(占比38.59%);選擇副主任醫師以上級別的患者人次為31218(占比56.07%);改革后,選擇住院醫師和主治醫師的患者,較改革前分別增加107人次和1061人次,占比分別達到6.14%和44.98%;選擇副主任醫師以上級別的患者,較改革前減少6722人次,占比降為48.88%。經檢驗,患者選擇不同醫師級別的人次差異具有統計學意義(見表3)。經進一步兩兩比較,改革前后,除選擇副主任醫師和知名專家的患者構成比差異不具有統計學意義以外,選擇其他級別醫師的患者構成比差異均具有統計學意義。

表3 改革前后門診患者選擇醫師級別的變化

*:χ2=16000,P<0.001,醫藥分開綜合改革后樣本醫院取消了特需門診。

2.改革前后門急診費用變化

改革前,門急診患者總費用為9701.6萬元,次均診療費用為1668.8元;改革后,門急診患者總費用為8840.6萬元,次均診療費用為1683.0元。改革后與改革前相比,門急診次均診療費用上漲0.85%。

(1)斷點回歸分析結果

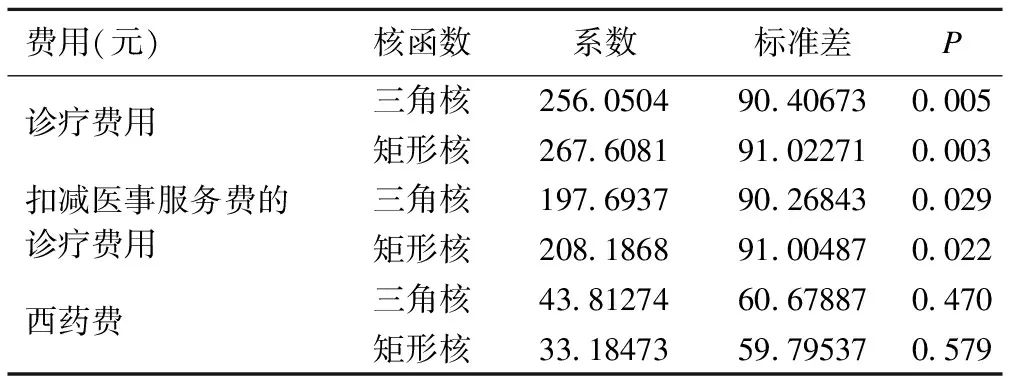

本文采用Imbens和Kalyanaraman提出的根據最小化均方誤差來選擇最佳帶寬的方法構建斷點回歸模型[4],分別匯報使用三角核和矩形核(均勻核)函數計算的結果。改革后8周與改革前8周相比,患者次均診療費用上升,差異有統計學意義;患者扣減醫事服務費后的次均診療費用上升,差異有統計學意義;患者次均西藥費沒有明顯變化,差異無統計學意義(表4)。

表4 改革對患者醫療費用影響的斷點回歸結果

(2)斷點回歸分析結果穩健性檢驗

為證明斷點回歸分析結果的穩健性,在斷點前后隨機選取4個假設斷點1、2、3、4,即斷點1(2017年3月2日零點),斷點2(2017年3月21日零點),斷點3(2017年4月19日零點),斷點4(2017年5月23日零點)進行證偽檢驗。如果估計結果在其他假設斷點存在跳躍,則表明原斷點回歸估計結果不可信。穩健性檢驗結果表明,次均診療費用、扣減醫事服務費后的次均診療費用在4個假設斷點均不存在跳躍情況,次均西藥費在斷點2和斷點3不存在跳躍,在斷點1和4上存在跳躍。次均診療費用、扣減醫事服務費的次均診療費用以及次均西藥費在4個假設斷點的局部效應估計值大部分無統計學意義,不存在跳躍,說明模型具有較好的穩健性和可信程度(表5)。

表5 其他假設斷點的回歸結果

*:表中結果基于三角核函數,且采用最優帶寬時的估計值。

討論與建議

1.醫藥分開綜合改革初步實現引導患者就診行為的改革目標

改革后與改革前相比,醫院門急診就診患者人次和總診療費用均有所下降。選擇知名專家、主任醫師和副主任醫師就診的門急診患者人數減少,選擇住院醫師和主治醫師就診的患者人數增加。由于醫保患者就診時只需自付部分醫事服務費,非醫保患者需要承擔全部醫事服務費,導致改革后醫院非醫保患者占比明顯下降。樣本醫院醫保患者占比明顯低于我國基本醫保覆蓋率,原因在于2017年北京市屬醫院尚未實行醫保異地結算,異地就醫的醫保患者在北京市屬醫院就診時,需以自費患者身份全額支付醫療費用,然后回常住地報銷。改革后,醫院接診的異地就醫患者人次下降,與京內患者人次下降表現出大致相同的規律。與門診相比較,改革后醫院急診患者占比升高,這與急診患者病情緊急、患者及家屬對價格的敏感性較低有關。總體而言,北京市醫藥分開綜合改革,依醫院等級和醫師級別階梯定價收取醫事服務費,引導常見病、多發病患者到基層就診,初步實現了分流患者、緩解無序就醫和提高三級醫院優質醫療資源有效利用率的初衷。

2.醫藥分開綜合改革初步起到控制醫療費用過快增長的作用

改革后,醫院門急診患者次均診療費用較改革前提高0.83%。樣本醫院門急診人次減少,說明改革有效引導常見病、多發病患者回歸基層醫療機構;改革后藥品實行零差率銷售和陽光采購措施的目的是降低患者藥費,調整醫療服務項目價格的目的是體現醫務人員技術勞務價值。樣本醫院門急診患者次均西藥費趨于不變,次均診療費用上升,說明三級醫院診治疑難重癥患者占比增加,盡管次均診療費用上漲,仍可推斷改革起到有效控費的作用。一項收集北京市多家三級醫院門急診患者數據的研究表明[5],改革后,三級醫院次均診療費用較改革前提高1.87%。醫事服務費較改革前的掛號費定價增幅較高,也可能導致患者門急診費用增加。據北京市某三級醫院測算,實行醫藥分開政策后,門診醫療收入總額增加1610萬元,其中,取消藥品加成減少5266萬元,取消掛號費和診療費減少789.8萬元,設立醫事服務費增加7667萬元[6]。北京市醫保患者需要自付的醫事服務費占比很低,對醫院而言增加的收入主要由醫保基金來承擔,不會增加患者的就醫負擔。

3.改革最終目標的實現需要相關配套政策支持

改革后,醫院門急診患者減少,部分患者選擇回歸基層醫療機構就診。但如果基層醫療機構藥物配備不全,檢查治療設備缺失,不能滿足患者基本醫療需求,很可能出現患者回流[7]。改革后,公立醫院補償由改革前的三個渠道變為醫療服務收費和政府財政補助兩個渠道,在人力成本等各項成本支出逐年增加的情況下,公立醫院經營實現收支平衡仍需依靠政府財政補助;三級醫院門診量雖有所下降,但居民長期形成的就醫習慣的改變尚需時日,三級醫院門診量仍將在一段時期內保持較大規模[8],對政府財政補助的需求也會逐漸增強。政府及衛生行政部門應通過政策傾斜和制度建設,進一步加強對基層醫療機構的投入,提升基層醫療機構服務能力,確保改革后回流到基層的患者繼續留在基層,同時吸引更多的患者到基層就診,促成分級診療就醫格局的形成。完善的分級診療制度,才能實現醫療資源的合理、有效利用,避免醫療費用的過快上漲。

結 論

北京市全面實施醫藥分開綜合改革后,三級醫院門急診服務量降低,患者趨于有序就醫,緩解三級醫院人滿為患的供求矛盾,醫患溝通得到增強,患者就醫體驗得以改善。改革有助于三級醫院回歸其功能定位,提供急危重癥、疑難病癥和專科診療服務,提高優質醫療資源利用效率。藥品零差率銷售和醫療服務價格調整,初步實現醫療服務收費體現醫務人員技術勞務價值,調動和發揮醫務人員積極性。未來應發揮多部門合作的優勢,進一步建立合理的薪酬激勵約束機制,以更好地實現人民群眾得實惠、醫務人員受鼓舞的醫改目標。