一種露天礦開采境界優化方法

王玉玨,李建雄,薛希龍

(中南大學資源與安全工程學院, 湖南長沙 410083)

一種露天礦開采境界優化方法

王玉玨,李建雄,薛希龍

(中南大學資源與安全工程學院, 湖南長沙 410083)

露天開采境界決定著露天礦的采剝總量、生產能力及開采年限,而且影響著礦床開拓方法的選擇、地面總平面布置以及運輸干線的設置等,從而直接影響整個礦床開采的經濟效果。結合某金礦的露天境界設計,應用DIMINE軟件對開采境界實行優化,并分析了隨著成本和市場的變化對經濟效益的影響。這種露天礦開采境界優化方法對露天礦的開采設計有一定的借鑒意義。

露天礦山;境界優化;實體模型;經濟效果

0 前言

在露天礦設計中,傳統手工確定境界的方法很難得到經濟合理的境界。這是因為:手工圈定境界時,礦石品位取礦體的平均值,沒有考慮品位的變化和不同部位由于品位高低所可能負擔不同的剝采比[1]。如果某水平的礦石品位低于平均值,則原定的境界剝采比就會偏大;地質勘探剖面圖不一定垂直礦體走向,按這樣的剖面圖圈定境界會發生偏差,且一般會偏大。

本文以國外某金礦為對象,以DIMINE軟件為工具,以礦山地質資料為依據,以采礦成本、選礦成本、邊界品位、產品價格等參數為約束,通過計算得到最經濟合理的露天礦境界,最后以實體模型顯示結果。

1 境界優化實例

1.1 礦區概況

某礦礦區海拔65~420 m,高差340 m,地勢四周低中間高。礦區地層巖性主要有凝灰質千枚巖、千枚巖、砂質板巖夾少量碳質千枚巖、凝灰巖、灰巖等。礦區地層片理發育,有揉皺現象。礦體傾角30°左右,走向NE10°,傾向東。地表還見有礦化角礫巖,角礫主要由凝灰巖、破碎的石英團塊及鈣質千枚巖組成,膠結物為鐵錳質。

1.2 應用DIMINE優化境界

DIMINE軟件是中南大學開發的一種數字化礦山軟件系統,在國內處于領先水平。其露天礦境界優化功能是在滿足一系列幾何約束和經濟參數的情況下,得到開采總價值最多時的最終開采境界。具體步驟如下。

(1)收集鉆孔數據,建立地質數據庫。通過礦山提供的鉆孔資料(包括鉆孔的坐標、測斜、孔深和傾角,樣品品位和巖性),將其整理成Excel格式導入DIMINE軟件,校驗后形成地質數據庫。

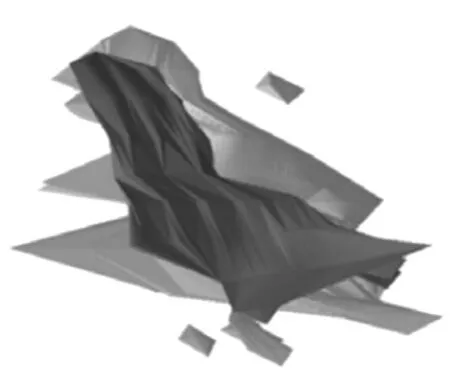

(2)建立礦體實體模型。用Auto CAD打開礦山提供的勘探線剖面圖,通過一個基準點坐標把各個勘探線剖面圖上的礦體輪廓線導入到DIMINE軟件,然后通過軟件的“連線框”功能,選用“最小周長法”和“最小面積法”兩種方式將各個礦體輪廓線連成礦體模型,如圖1所示。

圖1 礦體模型

(3)臺階組合。根據創建好的地質數據庫,按照臺階長度對樣品進行組合,并進行特高品位值處理。為了確保估值的準確性,用樣品的平均品位代替特高品位[2]。

(4)創建塊段模型和估值。塊段建模是品位估算及儲量計算的基礎。在三維空間以一定的尺寸(10 m×10 m×10 m)將礦床劃分為眾多的單元塊,然后根據已知樣品估算各單元塊的品位,并依此計算儲量。

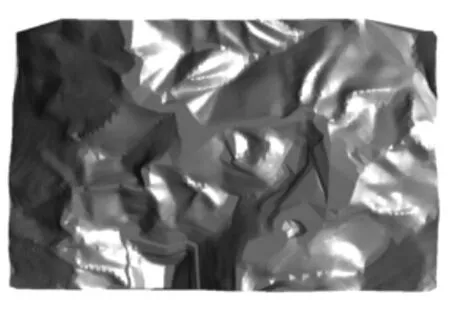

(5)創建地表模型。建立地表模型是為了更直接的展現礦區和礦體之間的位置關系。利用礦山提供的地形圖,通過DIMINE軟件創建地表模型,具體過程是:在CAD中,提取地形圖中的等高線載入DIMINE中,并保存;修整線文件,避免出現重線、斷線、結點過多和線不閉合等情況;使用軟件中“梯度賦高程”功能將每一根等高線與原始地形圖對照賦予相應的高程;把等高線生成DTM文件,完成地表的創建[3],如圖2 所示。

圖2 地表模型

(6)境界優化。DIMINE軟件提供了露天礦境界優化功能,通過塊段模型、地表模型、礦體模型,并輸入開采成本、剝離成本、貧化率、幫坡角等經濟和工程參數(見表1),采用LG法優化生成一個露天境界殼,如圖3所示。

表1 輸入參數

圖3 露天境界殼

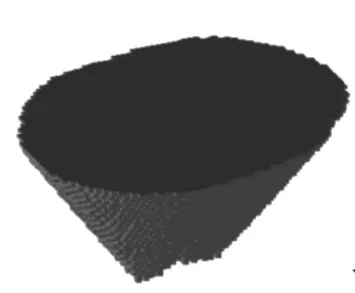

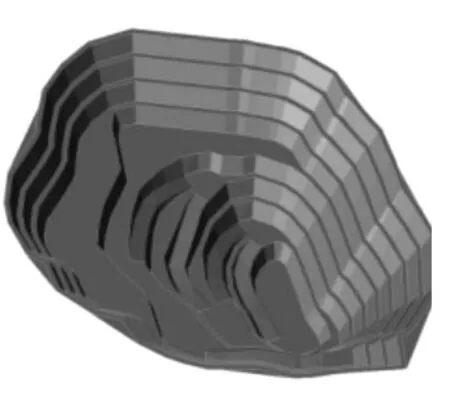

(7)形成露天坑。根據已經形成的露天境界殼確定露天坑的底部。露天坑的底部寬度不能小于開段溝寬度,最小寬度要依據采裝、運輸的設備規格以及線路布置來確定。首先,在優化境界殼的底部切出輪廓,圈定底部采場。如圖4所示,在輪廓線上一點選擇“道路開口”后再選擇“擴展平臺”,重復以上過程幾次形成多個臺階,然后選擇“形成DTM模型”,結果如圖5所示,對形成的露天坑與地表進行布爾運算,最后生成礦山設計圖。

圖4 底部采場

圖5 DTM模型

1.3 繪制露天礦場開采終了平面圖

露天礦場深部各臺階坡面在平面圖上都是閉合的,而處在地表以上的各臺階的坡面則不能閉合。因此在繪制地表以上各臺階的坡面時,應特別注意使末端與相同標高的地形等高線密接。

1.4 方案比較

計算財務凈現值NPV(net present value),NPV是把所有預期的未來現金流入與流出都折算成現值,以計算一個項目預期的凈貨幣收益與損失,凈現值越大越好,這意味著項目的收益會超過資本成本,即將資本進行其它投資的潛在收益。這種方法是根據市場價格的變化,以企業最關心的收益為基準來確定露天開采的最佳境界。而隨著市場的變化,財務凈現值NPV最大的境界也會發生變化[4]。

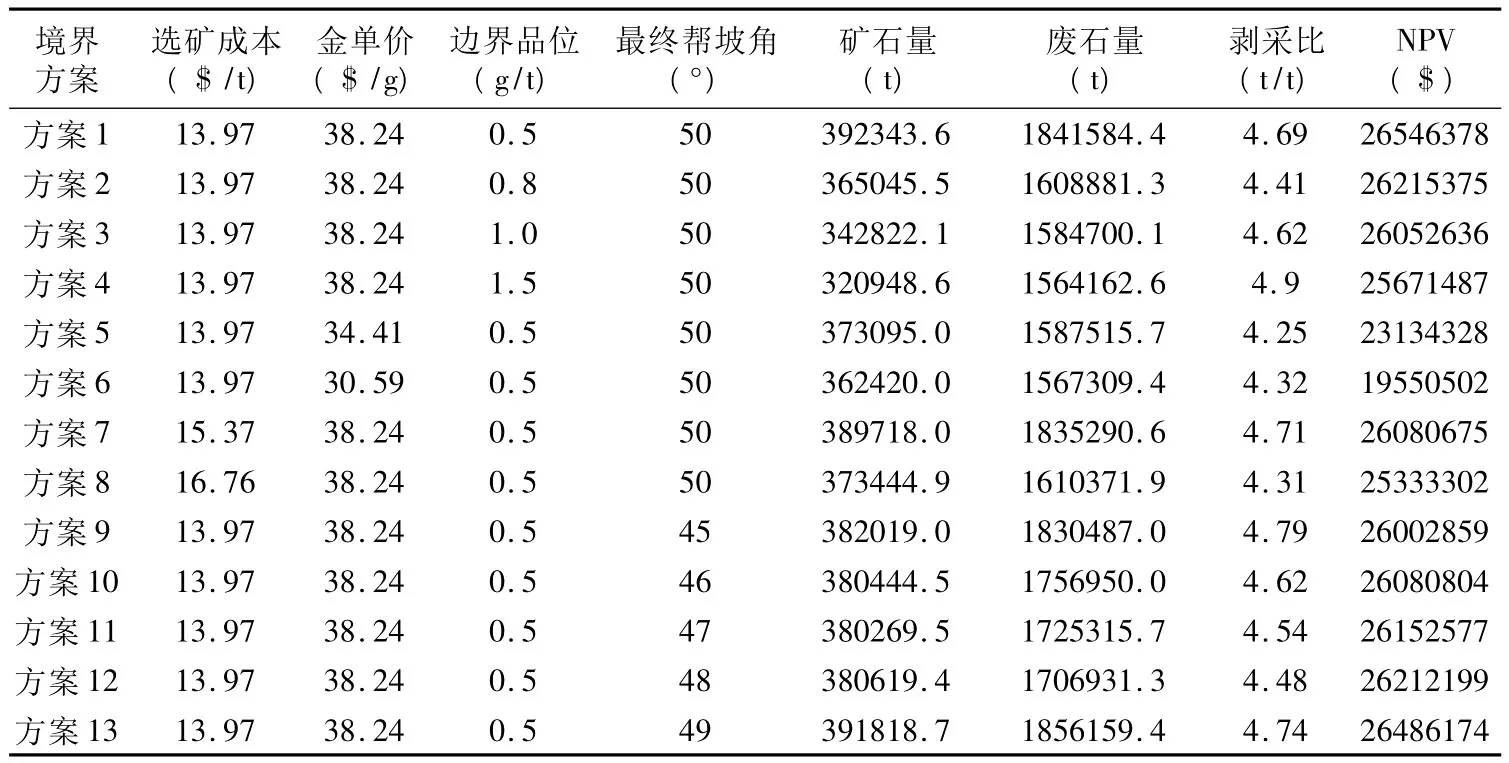

表2是某礦山根據市場的變化,改變成本、邊界品位、幫坡腳等參數優化的13個經濟境界,根據NPV最大的原則確定方案1為最優的境界。

表2 境界優化方案的比較

2 結語

設計最終境界一般情況下是在礦山投產以前完成的,但是最終境界則在礦山開采很多年后形成的。在市場經濟的條件下,由于市場行情的變化、科技的進步等,產品銷售價格及生產成本在礦山開采的時期內會發生較大的變化。因此,在礦山投產前所設計的最優的境界方案,在礦山開采一定時間后有可能不再是最優的方案,甚至可能是經濟上不合理的方案。鑒于此,在可行性研究和初步設計時,往往要針對不同的成本和產品價格做出多個境界方案,用以分析最終境界隨這些參數變化的敏感度。同時,在礦山開采的過程中,每隔幾年用當時的經濟技術參數對最終境界進行重新優化是非常必要的。

[1] 楊萬根.金屬礦床露天開采[M].北京:冶金工業出版社,1998.

[2] 李 德,曾慶田,吳東旭,等.基于三維可視化技術的露天境界優化研究[J].金屬礦山,2008,(4):103-108.

[3] 蔣 權,陳建宏,楊海洋.基于DIMINE軟件系統的露天礦境界優化研究[J].金屬礦山,2010,(9):13-17.

[4] 周紫輝.淺談采礦系統軟件Minesight在露天境界設計中的應用[J].有色冶金設計與研究,2006,27(4):43-45.

2011-04-15)

王玉玨(1985-),男,山東淄博人,碩士研究生,主要從事采礦工程技術研究,Email:wyj0501@163.com。